前の10件 | -

口伝(4)スピーカー・ケーブルは線材よりまず末端処理 ~これでよし! 実用的末端処理~ [口伝・オーディオ萬之事 ~父から息子たちへ~]

口伝・オーディオ萬之事 (くでんオーディオよろずのこと)

この日記は、父が息子に、オーディオについて語ったことを拾い集めた「拾遺集」です

スピーカー・ケーブルは線材よりまず末端処理。

STAX ELS-8Xコンデンサースピーカーに付属のスピーカー・ケーブル

STAX ELS-8X。

父が1987年に入手した、当時のSTAXのフラグシップ・モデル、大型コンデンサースピーカーのELS-8X。

このスピーカーに付属していたスピーカー・ケーブルは、とてもよいケーブルだった。

現在、お前の8Xに使っているのがそうだ。

修復した自分の8Xに使いたいが、ちょっと短すぎた。

今日はまず始めに、このスピーカー・ケーブルの話をしよう。

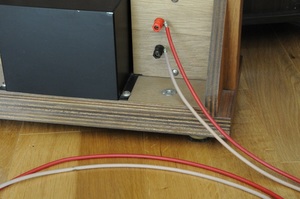

<写真1:STAX ELS-8Xコンデンサースピーカーと背面下部のスピーカー端子>

**上記本文中の「お前の8X」(息子が昨年入手した8X)と、背面下部のSP端子。私が1987年に購入した8Xよりバージョンが1つ古い。SP端子が1987年のものよりかなり小さい。この息子の8Xはオーディオ部屋ではなく、別室に今もこの状態で居候している**

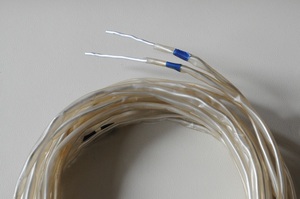

<写真2:8Xに付属してきたスピーカー・ケーブル>

**赤・白それぞれ独立した単独線。細目の撚り線が10組ほど、さらに撚り合わさっている**

スピーカーのエージング

1987年の昔の話、8Xが家にやって来た。

我が家で最初に鳴り響いた8Xの音は、記憶は薄いが、すでにそれなりの音質を持っていたように思う。

「エージング」(バーンイン。慣らし運転)については、すでに知っていると思うが、ほとんどすべてのオーディオ機器に、それによる変化が起こる。

特にスピーカーは、それが顕著に現れる。

ものによっては、また鳴らし方によっては、数ヶ月、あるいは1年以上のエージング期間が必要な場合もある。

憧れのスピーカーを購入し、自宅に納入され、初めてその音を聞いたとき、「こんなはずではなかった」と落胆する、という話はざらにある。

つまり、その機器本来の音が出るまでに、けっこう長い「慣らし運転」の期間が必要である。

8Xの場合は、それが比較的少なかったのではないかと思う。

昨年の8X修復直後の音出しでも、最初から十分に「こなれた」よい音が出たことからも推察できる。

このエージングの話は今日の主題ではないので、これ以上の深入りはしないでおこう。

スピーカーの評価は即断できない

このように、オーディオ機器には総じてエージング現象がある。

特に新品のスピーカーなどは、初めての音出しで、すぐさま評価などできるわけはない。

またもう一つの大きな問題として、スピーカーのセッティング(設置位置)がある。

平面型スピーカーに比べれば、一般的な箱型スピーカーの方が、設置位置の影響が大きい。

背面からも、まったく同一の逆相の音が放射される平面型スピーカー(プレーナー型スピーカー)は、「設置場所を選ぶスピーカーである」などと言うオーディオ・ライターが多いが、それは机上の空論である。

私の長年の経験上、平面型スピーカーより、一般的な箱形スピーカーの方が、設置位置の影響を、より多く受ける。

まあいずれにせよ、スピーカーを設置するには、その最適な置き方を探し出すまでに、かなりの期間、試行錯誤をすることになるだろう。

この話もまた、今日の主題ではないので、これ以上の深入りはしないでおこう。

さて、何日もかけて、スピーカーの位置やら、アンプとの組み合わせやら、ああだこうだと試行錯誤して、ようやく8Xの音を客観的に聴くことができるようになった。

なだかんだとやっているうちに、聞く耳にも、8Xを聴くための対応が、自然に出来てくる。

8Xに限らず、どのような形式のスピーカーであっても、最初はそういうものだ。

何日も一緒に暮らし、そのスピーカーに慣れなければ本当の音は分からない。

オーディオショップのスピーカー売り場で、あれこれと試聴して品選びをするのはやむを得ない。

しかし、その程度で十分な評価ができるわけではない。

つまり、そのスピーカーの本来の音が聴こえる(その音に気付く)ようになるには、自分のオーディオ環境の中に持ち込んで、何日も一緒に暮らす必要がある。

ハイクオリティーのスピーカーの再生音は、それほど奥が深い。

スピーカーについて、これらの話は、まあ、そういうものか、と頭に入れておくだけでいい。

いまひとつ、納得できる音が出ない

さて、8Xを鳴らすための最適な条件を探して、いろいろと試行錯誤しているうちに、どうもスピーカー・ケーブルに問題があるのかもしれない、と思うようになった。

以前から使っていたケーブルに交換して鳴らしてみると、かなり具合がいい。

ケーブルの芯線の断面積は、8Xに付属の方が数倍大きい。

常識的に考えれば、8Xに付属のケーブルは、従来から使っていたものと比べ、「勝るとも劣らない」はずである。

相談はしてみるもの

このことを、8Xの納入時にお世話になったSTAXの営業マン氏に話すと、けっこうあっさり、

「あっ、分かりました。ちょっと、これをやってみてください。見本を作って、その材料を郵送しますから」

みたいなことを言って、電話での話は簡単に終わった。

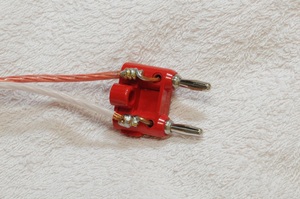

<写真3:STAXの営業マン氏が郵送してくれた末端処理の見本と使用する単線の銅線>

**(おことわり)封筒の住所・電話番号は、今はない「STAX工業株式会社」です**

後日、届いたのが写真3の封筒と、その中身である。

簡単な内容の手紙もあったが、残念ながら、失くしてしまった。

同封されていた末端処理の見本は、「見れば説明の必要なし」の簡単なものであった。

写真3の見本のとおり、銅の単線を巻きつけてハンダ付けしただけのものである。

同封されていた単線は、元は1mほどの長さがあった。

単線の材質は同封の手紙に書いてあったが確かな記憶がない。

OFC(無酸素銅)系のものとの記憶があるが、かなり柔らかく、取り扱い、取り回しが楽にできる線材である(Fケーブルの芯線などより、はるかに柔らかい)。

この封筒は、長く工具箱の中に放り込まれていたため、よれよれになっているが、「オーディオ・ケーブルに関する大きなことを発見した記念品」であり、私のお宝の一つである。

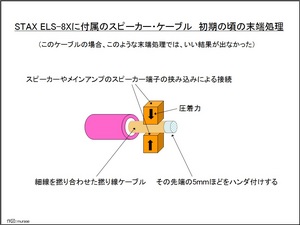

初期の頃の末端処理法

8Xに付属のスピーカー・ケーブルの構造は、写真2や写真3の被覆を透かして、その概観が何となく判別できる。

細線が撚り合わされた撚線が10組ほど、さらに撚り合わされた構造になっている。

そのため、もしその末端がバラけると、極細線のハケのようになり、始末に終えなくなると思われる。

私は最初、このケーブルの先端の5mmほどを、ハンダでしっかり濡らして(ハンダが細線の内部に満遍なく浸み込むようにハンダ付けして)、そのままの状態で使っていた(図1)。

図1の模式図のような状況で、スピーカーや、メインアンプと接続されると考えればよい。

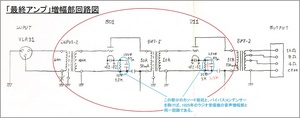

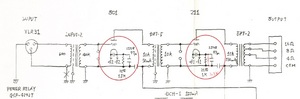

<図1:最初の頃に行っていた末端処理の模式図>

**最初、8Xに付属のスピーカー・ケーブルを、図のように先端だけをハンダ付けした状態で使っていた。しかし、どうも思わしい結果が出なかった**

初期の末端処理にも理はある

8Xに付属されていたスピーカー・ケーブル(細線の撚り線)の末端を、最初は図1のように処理して使っていた。

この処理法は、誰に教わるでもなく、昔からやっていた。

この処理法には、自分なりに解釈した理屈もある。

図1のように、末端を、しっかりとハンダが浸み込むようにハンダ付けすることにより、すべての細線が、ケーブル内各部の状態がどうであれ、両方の末端で短絡・接続されることになる。

極端に言えば、1本の細線が信号と導通すれば、ケーブルの導体のすべてに信号が流れることになる。

この末端のハンダ付けをしない場合、図1のように、線材を端子で挟み込んだだけでは、何百本かの細線のすべてが導通しているかどうかの保障がないのではないだろうか。

おそらく、いくらかは導通しておらず、またいくらかは抵抗を持って導通している可能性があるのではないか、と思う。

その懸念が、図1のように、末端の数mmにハンダを十分浸み込ませることにより払拭されると考えている。

しかし、このような末端処理をして、ハンダのない部分を端子に挟み込む方法では、なぜか、いい結果が出なかった。

そこでこのことをSTAXに相談した話が、先の「相談はしてみるもの」の段である。

(ちなみに、ハンダ付けした部分を、接続端子で挟み込んで圧着してはいけない。ハンダには弾力性がまったくないし、強い力が加われば、ハンダ付け部分のハンダが割れてしまう。ハンダ付けされた部分の挟み込みは厳禁である)

末端処理後の生気を帯びた音に驚く

その音が出た瞬間、

スピーカー・ケーブルは線材よりまず末端処理

の一言に尽きる、と思った。

8Xから出てくる音が、嘘のように生気を帯びた。

音が生きている。

スピーカーを介さずに直接耳に響いてくるようなリアル感のある音。

スピーカーの存在を忘れさせる音。

私がこのブログでよく使う「そこで演ってる感」のある音。

今まで使っていたケーブルなのに、出てくる音は全然別物。

この変化に驚き、線材等を送ってくれたSTAXの営業マン氏に電話をすると、「そうでしょう。変わったでしょう。しばらくそれで様子を見てください」と、例の「あっさり」口調であった。

これ以降、8Xに付属してきたケーブルは、その時に教わった末端処理をしたまま、現在に至るまで、メインシステムのスピーカー・ケーブルとして使っている(今現在は息子の8Xに使っているが)。

そしてこのケーブルが今現在も、私のスピーカー・ケーブルのレファレンス(基準)となっている。

<図2:スピーカー・ケーブル末端処理の「決め手」>

**1987年に入手したSTAX ELS-8Xに付属のスピーカー・ケーブルの末端処理を、当時のSTAXの営業マン氏に教えてもらった。その処理による音が大変良好なので、以来、この末端処理法が私の「決め手」となった。現在もすべてのスピーカー・ケーブルに採用している。巻きつける線材については下段参照**

<写真4:スピーカー・ケーブル末端処理の例>

**スピーカー・ケーブルの末端を、このように処理してバナナプラグに使用した状態。私は昔に作られたバナナプラグの品質を信頼しており、スピーカーの端子に多用している。**

スピーカー・ケーブルの末端処理はこれでよし!

STAXの営業マン氏に教えられた末端処理の結果に驚き、当時の現用のスピーカー・ケーブルのすべてに、また、それ以降に使ったすべてのスピーカー・ケーブルに、この図2の末端処理を採用している。

巻きつける銅線は、Fケーブルの芯線でもいいし、さらに高純度のものや、無酸素銅系のものでもよい。

肝心な点は、少なくともFケーブル程度以上の柔らかめの、柔軟性がある線材を選ぶことである。

この線材が硬いと、取り回しが自由にならず、使い勝手が悪い。

それらの結果を総合して、私は、スピーカー・ケーブルの末端処理に関しては、「これでよし」、と断定している。

また、その他の末端処理法をいろいろ試みても、これ以上の音質改善は望めないだろうと思っている。

その昔、8Xに付属のスピーカー・ケーブルから学んだ末端処理を、以来20数年間、すべての場合に採用して何の問題も不満もない。

スピーカー・ケーブルの末端処理は、これでよし!

アルミ単線のスピーカー・ケーブル

以下、参考までに、の話である。

過去、高額なケーブルこそ使ったことはないが、一般的なスピーカー・ケーブルは、いろいろな形式のものを使った。

その中で、一般的ではないが面白かったのは、太さが大人の人差し指ほどのアルミの単線や、同じく直径が4mmほどのアルミ単線を使ったことがある。

長さはどちらも4・5mほどあった。

それらアルミニウムの単線ケーブルは、人からの頂きものであり、いずれも手作りであった。

太い方のケーブルは、単線に薄い布製のダブダブのチューブを被せてあり、4mmφのケーブルは、これも太めのビニールチューブが被せてあった。

自分から積極的に入手するようなものではないため、実験試料としては貴重なケーブルである。

電気をよく通す、通さない

アルミは銅よりも電気を通しにくい。

逆にいえば、銅の方がアルミよりも電気をよく通す。

参考までに、電気抵抗率(電気の通しにくさを表す値)の低い順のベスト4を挙げてみる。

つまり、電気をよく通す順である。

電気抵抗率(単位はオームメートル:Ω・m)(温度による影響を無視している)

1位) 銀 1.59 × 10の-8乗

2位) 銅 1.68 × 10の-8乗

3位) 金 2.21 × 10の-8乗

4位) アルミニウム 2.65 × 10の-8乗

電気をよく通す順は、1位が「銀」で、「アルミ」は4位である。

さて、電気の伝導に関して、このように銅より劣るアルミのケーブルの音は、いったいどうであったか。

電気抵抗率の値から、アルミが劣るといっても、線材の断面積しだいである。

銅線の2倍の断面積のあるアルミ線は、銅線よりも電気をよく通す。

線材の電気抵抗は、線材の材料よりも、さらには意味不明のクライオ処理などよりも、線材の断面積(つまり太さ)により、簡単に数倍以上の差が出る。

また、温度による抵抗値の変化も、思ったより大きい。

銅線の場合、銅の純度競争や、クライオ処理などの影響は、こと「抵抗値」に関して、温度による変化の前に、ほとんど意味を持たないほど小さい。

このことは、十分に頭に入れておく必要がある。

<写真5:4mmφのアルミ単線ケーブル>

**手作りのスピーカー・ケーブルであり、ビニールチューブをかぶせてある**

アルミ・ケーブルの音

このアルミ単線のスピーカー・ケーブルは、私のオーディオ・システムに使った場合、とても「アルミらしい」音であった。

太い方のケーブルは人にあげてしまったので手許にはないが、先日、4mmφのケーブル(写真5)を探し出して再度聴いてみた。

やはり昔聴いた印象どおり、「軽いアルミの音」であった。

この表現は半分ジョークではあるが、アルミの材質の感触をそのまま表すような、「軽々しい」雰囲気の音であった。

偶然の一致とはいえ、まさにアルミの音、と言っていい。

材質の感触と、音の質とが、偶然とはいえ同じ感じであったのは興味深い。

太いアルミ線の音は?

詳しくは覚えてないが、人にあげてしまったことから、私のシステムにおいては満足のいく音ではなかったのだろう。

その上、人差し指の太さのアルミ単線など、取り扱いがどうしようもない。

家庭のオーディオ用ケーブルは、スピーカー・ケーブルであれ、電源ケーブルであれ、各種のライン・ケーブルであれ、柔軟でなければならない。

柔軟性に欠けるケーブルなど、音がどうであれ、父は使わない。

と、まあ今回は、末端処理とともに、こんなこともケーブル選びの基本の一つ、と覚えておけばいいだろう。

ケーブル選択の基本

また、各種のケーブルそのものの選択は、何度も言っているように、日本の一流ケーブル・メーカーの、ごく一般的な標準品を使っておけば、それで過不足なしであり、それでよし、である。

それらのケーブルを使って、良好な音が出ないようなオーディオ・システムは、どこかに欠陥がある。

ケーブルをあれこれ気にする前に、まずその点を追求すべきだろう。

(口伝(4)スピーカー・ケーブルは線材よりまず末端処理 ~これでよし! 実用的末端処理~)

口伝(3)「最良の電源ケーブル」 Fケーブル・パラドックス [口伝・オーディオ萬之事 ~父から息子たちへ~]

口伝・オーディオ萬之事 (くでんオーディオよろずのこと)

この日記は、父が息子に、オーディオについて語ったことを拾い集めた「拾遺集」です

今回は、父が昔考えた、Fケーブルのパラドックスの話をしておこう。

それを「Fケーブル・パラドックス」と名付けた。

ケーブル選びの本質的なことに気付くヒントを、パラドックスの形で表したものだ。

音がよくなるケーブルは存在しない

言い方を換えれば

すべてのケーブルは、必然的に伝送信号を劣化させる要素を持つ

オーディオ機器に使用する各種のケーブル類。

『なにも足さず、なにも引かず、「送り元」から「送り先」へ情報や電力を伝送する』

これが「ケーブル」の使命であり、理想である。

もし、「音がよくなる」ケーブルがあったとしよう。

そのケーブルは、「なにかを足している」か、「何かを引いている」。

もしくはその両方をやっている。

ケーブルはいかなる品質のものであっても音は劣化する

劣化が極小で検知不能なことはあっても、よくなることはあり得ない

電源ケーブルであれ、スピーカーケーブルであれ、ラインケーブルであれ、何であれ、「このケーブルは音がいい」と主張する人がいたとしよう。

こういった話の解釈(理解のしかた)は、「口伝(第1回)」で説明したとおりである。

『ある人が、あるオーディオ・システムの環境において、ある部分にそのケーブルを使用したところ、その人は「音がよくなった」と感じた』

と解釈しなければならない。

その音を別の人が聴けば、逆の評価になるかもしれない。

同じシステムの別の場所に使えば、違った評価になるかもしれない。

別のシステム環境では、推薦した人でさえ、こんなはずではなかった、と思う結果になる場合もある。

ケーブルはいかなる品質のものであっても、「なにかを足している」か、「何かを引いている」。

もしくはその両方をやっている。

その「何か」がどのような性質のものか、その量がどれほどのものか、そしてその影響が音に表れるのか否か、表れるならどのように。

これらのことは、すべてのケーブルに付きまとう。

これは、たとえ超伝導状態の「電気抵抗完全ゼロ」のケーブルであっても、この世に電気・磁気の法則があるかぎり、免れることはできない。

具体的には、本日の日記後半の「分布定数回路」の段で少し触れる。

ケーブルは、多かれ少なかれ音に何らかの影響を与える

そしてその影響にはシステムとの「相性」がある

ケーブルが、何かを足したり、何かを引いたり、その両方をやったりするかぎり、検知限界よりはるかに極小の変化であっても、また、訓練された耳の持ち主には感じられる変化であっても、多かれ少なかれ、音に何らかの変化を与えているはずである。

すべてのケーブルは、必然的に伝送信号を劣化させる要素を持つ。

そして、その「劣化させる要素」が、それぞれのケーブルによって微妙に異なる。

それによる音への影響も微妙に異なる。

それがいわゆる「相性」と呼ばれるものの正体なのだろう。

ある人が、「音がよくなった」と感じる場合、「そのケーブルは、そのシステムのその場所に使った場合、たまたま相性がよかった」ということになる。

ただし、「その人の感覚でそうであった」という話であり、他の人が聴いても同じ評価とはかぎらない。

つまり「音がいいケーブル」とは、ややこしい表現ではあるが、

『そのケーブルによる音の「劣化」が、システム全体の最終出口の音に影響を及ぼし、たまたま、ある人にはそれが「いい音」と感じられた』

ということである。

以上の話が、電源ケーブルであれ、スピーカーケーブルであれ、ラインケーブルであれ、デジタルケーブルと称するケーブルであれ、「ケーブルと音」に関して押さえておかねばならない最も基本的な話である。

「最良の電源ケーブルはFケーブル」のパラドックス

さて今日の日記は、『「口伝」ケーブル編』の最初として、まず「電源ケーブル」について考えてみたいと思う。

理想の電源ケーブルって何だろう、と思案して、「最良の電源ケーブルはFケーブル」というパラドックスに行き着いた。

壁コンセントから電源を取ることが大前提であるが、このパラドックスの結論は、

・電源ケーブルはFケーブルが基準であり、不都合な点が一つもない。

・Fケーブルを使えば何の問題もなし。

である。

この結論を受け入れられない人もいると思われるが、「受け入れがたい結論が導かれる」のが、パラドックスである。

しかしこのパラドックスには矛盾点がなく、結論は「まやかし」ではない。

パラドックスの結論には、「偽」の場合もあるが「真」の場合もある。

意外に思うかもしれないが、「Fケーブル・パラドックス」の結論は「真」である。

壁コンセントがパラドックスの入り口

このパラドックスは「思考実験」であり、実際に実行する話ではない。

しかし、まったく架空の話ではなく、その気になれば実際にやってみることが可能である。

またこの「実験」は極めて単純明快であり、誰もがその状況をイメージすることができるため、ごまかしや錯覚を仕込む余地はない。

<写真1:壁コンセントと屋内配線のFケーブル>

**壁コンセント本体に接続されているFケーブルが10cmほど見える**

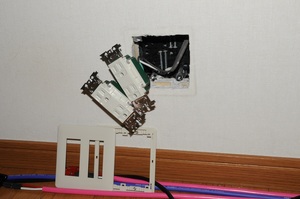

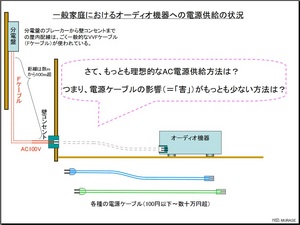

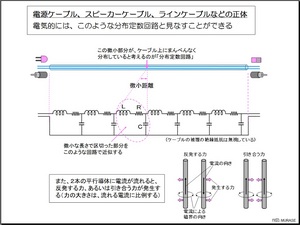

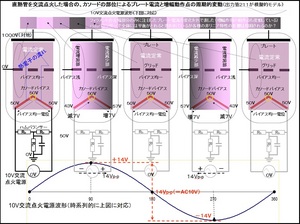

<図1:分電盤からオーディオ機器への電源供給の基本的経路>

一般の家庭の場合、オーディオ機器への電源供給は、図1のような形となる。

屋内の分電盤から、壁のコンセントまでは、天井裏や壁裏を通ってFケーブルで配線されている。

その距離は、コンセントの位置や家の構造、広さにもよるが、数mから100m超といったところだろう。

「Fケーブル」は通称であり、正式には「VVFケーブル」(ビニール絶縁ビニールシース平型ケーブル)のことである。

「F」はFlat type(平型)のFであり、住宅の屋内配線用として一般的に使われている。

さて、その壁コンセントとオーディオ機器のインレットの間を、適当な電源ケーブルで接続することを考える。

さあ、変則的なことをやります(思考上)

普通は適当な電源ケーブルで、壁コンセントとオーディオ機器とを接続する。

それが当たり前であり、こういった一般的な家庭における状況が前提である。

この前提から、オーディオ機器における電源問題は、一般的には「電源ケーブルの選択」の問題に絞られることになる。

例外的には、壁コンセントの商用電源に「見切り」をつけて、商用電源とは完全に分離・独立した、ピュアなAC電源を新たに生成する装置(交流100Vの発電装置)を導入する方法もあるが、その話は今回の俎上にはない。

<図2:「最良の電源ケーブルはFケーブル」のFケーブル・パラドックス>

ご注意:図2の中には、思考上、壁のコンセントを取り外し、コンセント本体からFケーブルを引き抜く作業などがあります。それらの作業には、電気工事士法により、電気工事士の資格が必要ですのでお含みおきください。あくまで思考上の話ですので、その点、誤解のないようにお願いいたします。

壁コンセントを外してFケーブルを引き出す

(①図):図2の①は、壁コンセントの表面プレートを外し、さらにコンセント本体を外して、Fケーブルごと手前に引き出した場面である(写真1参照)。

数10cmほど、Fケーブルを引き出すことができたとしよう。

そしてコンセント本体からFケーブルを引き抜いた。

(②図):②は、コンセント本体から引き抜いたFケーブルの先端を、オーディオ機器の電源入力コネクタ(インレット)の機器内側の端子に接続した様子である。

接続法は、端子の構造によって異なるが、いずれにせよ、「確実な接続」を行ったとする。

これ以上に最良の電源供給法はない

あくまで思考実験であるが、一般家庭のオーディオ機器にAC電源を供給する方法として、図2の②以上に良好なAC電源の接続法はない。

「電気的に良好な接続」についての話である。

なにしろ、音に何らかの影響を与える「電源ケーブル」が不要となり、使わないのであるから「最良」に決まっている。

本来は使用しなければならないはずの電源ケーブルによる劣化はゼロである。

この状態で出る音が、そのオーディオ機器の本来の音である。

そのはずであり、そうでなくてはならない。

ただし、もしかしたら、そのオーディオ機器に付属の電源ケーブルがあり、「このケーブルを使った場合が本来の音である」などといった能書が付いているかもしれない。

製造メーカーの立場から、それは当然のことだろう。

まず第一に、②のようなFケーブル直づけのような暴挙は想定外である。

機器を動作させるには、必ず、電源ケーブルを使用することを大前提としている。

そして付属品の電源ケーブルは、購入ターゲット層の最大公約数が「好ましい」と思うような音が期待できるようなものを付属させているはずである。

このことから、付属の電源ケーブルを使うように指定するのは、もっともなことである。

しかしあくまで、

ケーブルはいかなる品質のものであっても音は劣化する。

よくなることはあり得ない。

が、大基本である。

もし②のような電源接続をして、音が悪くなるような機器であれば、それはどこかに、また何かに、機器の設計・製作上の吟味不足があると考えざるを得ない。

そもそも音響的ハイエンド機器において、電源ケーブルによる「音づくり」など、製造メーカー自身がやってはならない、してはならない。

もちろんのこと、ユーザーが勝手に電源ケーブルを交換するのは、趣味であり道楽である。

他人がとやかくいう筋合いのものではない。

と、父は思う。

オーディオ機器の電源インレットに、最良のAC電源を供給したときに、最良の動作状態になる。

これが音響的ハイクラス・オーディオ機器の当たり前の姿であり、そのはずである。

ケーブル本来の使命(可能な限り、なにも足さない、なにも引かない)を放棄したような、キャラクターの強い電源ケーブルを敢えて使用して、音づくりをするようなオーディオ機器は、ここでの俎上にはない。

パラドックスの話に戻って(③図)。

さてさて、図2の③は、②の状態のまま、Fケーブルを慎重に引っ張ってみたら、どういうわけか1m~2mほど、無理なく引っ張り出せた、という状態である(普通、そのような長さの余裕があるわけはないが)。

そのおかげで、近くにあるオーディオラックの設置場所に納まった、としよう。

いよいよパラドックスの核心部

②と③とは、オーディオ機器の置き場所が少し違うだけで、電源の供給状況は同一である。

つまり③も、一般家庭のオーディオ機器にAC電源を供給する方法として、これ以上のやり方はない最良の接続法である。

さて核心。

そこで①~③のFケーブルとまったく同じFケーブルを使って電源ケーブルを作ってみる。

同じFケーブルがなければ、③の室内に引き出したFケーブルを切断して電源ケーブルを作ればよい。

電源プラグやインレットプラグは、一流メーカーの信頼性あるものを使ったとしよう。

思考実験である。

金に糸目をつける必要はない。

超ハイグレード、ロジウム、クライオ処理(*注:後段)など、気の済むまでの超一級品を使おう。

なになに、両端のプラグと、Fケーブルとの接続処理で合計100万円?

上等、上等、結構、結構。

両端のプラグがどうのこうのと、誰からも文句を言われないような、最上級のことをやってくれ。

遠慮はいらない。

ということで、最上級のプラグを選択し、Fケーブルとの接続は、最善の方法で完璧に行われたとする。

ネジ止めや、ハンダづけでなく、ピンポイント溶接を行ったのかもしれない。

Fケーブルで作った電源ケーブルを誰も「卑下」できない

さて、こうして作られた電源ケーブル。

③と④の状態を比較してみる。

③と④を見比べて、Fケーブルで作った電源ケーブルの音が「いいか、悪いか」を考えてみよう。

答えは明快である。

②や③と比較して、悪い点を指摘できない。

一つも悪いところがない。

電源プラクとインレットプラグの介在は、避けることができない必要悪である。

いかなる電源ケーブルも、両端に電源プラクとインレットプラグを装着しなければならない。

つまり電源ケーブル両端のプラグによる影響は、「影響がある」ということに関して、どのような電源ケーブルの場合も平等であり、比較の対象から除外できるだろう。

しかもこのFケーブルの場合は、この世に存在する「最高の品質」のプラグを、それぞれのオーナーが、気が済むまで吟味してセレクトしたものである。

Fケーブルとの接続は、ピンポイント溶接までしてある。

この世に、これ以上の品質・性能の両端プラグとその接続処理はないのである。

Fケーブル・パラドックスの結論について、これ以上の説明はいらないだろう。

図2の①~④に描いた「Fケーブル・パラドックス」から、

「Fケーブルで作った電源ケーブルには、音的にも、電気的にも、何一つ不都合なところがない」

という結論が導かれる。

音がいい、音がよくなる、などとは言っていない。

②③と比較して、必要悪の両端のプラグ以外に、何一つ悪いところ、劣るところがない、との結論である。

もちろん、使い勝手や見た目などは度外視している。

パラドックスの結論を否定できない

この結論を否定することは、すなわち、屋内配線に使われているFケーブルを否定するに等しい。

そうなれば、家庭におけるオーディオ機器の稼動そのものが成立しない。

分電盤から壁コンセントまでの屋内配線用Fケーブルの存在は必要悪であり、万人が甘受しなければならない義務のようなものである。

Fケーブルの電源ケーブルを薦めているわけではない

Fケーブルで作った電源ケーブルなど、使いにくくてしょうがない。

もちろん使う必要はないし、私は使わない。

ただし、先のパラドックスの段の冒頭の「最良の電源ケーブルはFケーブル」の「最良」は、つぎのような意味である。

Fケーブルよりも各種の電気的特性が優れたケーブルは山ほどある。

しかし高価なケーブルが、そのシステムのその場所の相性に合うかどうかは分からない。

その失敗を避けたいのであれば、「Fケーブル・パラドックス」の結論に従えばよい。

Fケーブルの電源ケーブルは、分電盤から壁コンセントまでの屋内配線Fケーブルの、そのままの延長と考えることができ、「間違いのない選択」と言える。

つまり、あれこれ迷い悩む人にとっては「最良」の選択である。

ちなみにFケーブルの単価は、メーカーや規格によって違ってくるが、10mあたり、500円~1000円程度のようである。

愚痴をちょっと

インレット不信

私は昨今流行(はやり)のように採用されている、オーディオ機器の電源受け入れ口のインレットを信頼していない。

差込む深さも浅いし、ケーブルをうっかり引っ掛ければ簡単に抜ける。

グラグラを何度も繰り返せば、少しづつ抜けてくる。

このことは高級品のインレットやコネクタでも大差はない。

「抜けやすいもの」を高級オーディオ機器に採用するなど、私の感覚では考えられない。

壁コンセントも引っ張れば抜けるが、こればかりはやむをえない。

壁コンセントを引き合いに出すのはフェアではない。

ケーブルを引っ掛けたときに、オーディオ機器が棚から落下しないよう、抜けるようになっている、なども言い訳にならない。

では、ガッチリ締め付けるようなメインアンプのスピーカー端子などは、どう説明するのか。

できることなら、オーディオ機器の製造メーカーが、国内一流ケーブルメーカーの標準的な電源ケーブルを十分吟味・試聴して、「過不足なし」のものを選び、機器直出し(コネクターなしで直にケーブルを出す)をしてもらいたい。

製造ラインの都合やコスト優先の普及機クラスであればインレットもやむをえない。

しかし高級オーディオ機器であればなおのこと、機器「直出し」を望みたい。

電源ケーブルを交換できる「選択の自由」よりも、オーディオ機器の電源受け入れ口のインレットなどの「接触部分」がない方がはるかに信頼感があり、音的にも安心できるのだが・・。

クライオ処理

熱して高温に曝す、冷却して低温に曝す。

それらの温度によっては、そのどちらにも、ケーブルの導体金属(銅)の物性の変化が起こるであろうことは想像できる。

たとえば極めて低い温度に冷却して、物性に何らかの変化が生じたとする。

その変化が、音的に良好な状態になると仮定しよう。

問題はその変化が、常温に戻ったときに残っているのか、元の状態に戻ってしまうのかである。

可逆的か非可逆的か、いずれにせよ、金属工学や冶金工学の基本的な話と思われるので、勉強すれば分かると思う。

興味があれば銅について調べ、その結果だけを教えてほしい。

銅の物性変化は可逆的と思っているが確認をしておきたい。

ただしオーディオケーブルにおける「クライオ処理」に、父はまったく興味はない。

ケーブルの本質

本筋に戻り、最初に話したように、

音がよくなるケーブルは存在しない。

言い方を換えれば、すべてのケーブルは、必然的に伝送信号を劣化させる要素を持つ。

さて、この根拠はどこにあるのか。

言い換えれば、ケーブルの正体はなにか。

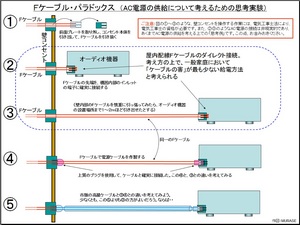

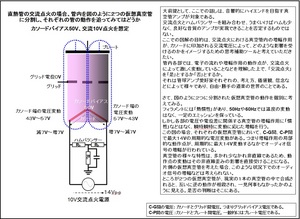

<図3:伝送信号を劣化させる要素とケーブルの正体>

一般的なケーブルを想定した2本の導体に、何らかの信号が流れる。

あるいは電力の電流が流れる、とする。

オカルトの世界でない限り、その導体には否応なく「抵抗」があり、「自己インダクタンス」があり、「線間静電容量」がある。

純度「99.」のコンマ以下に「9」がいくつ並ぼうが、結晶の大きさや性質がどうであろうが、クライオ処理をしようがしまいが、これらの成分は必ず付きまとう。

(例外として超伝導状態では「抵抗」が完全にゼロになる)

当然ながらそれらの成分は、ケーブルの端から端まで、まんべんなく一様に分布している。

そのため、ケーブルの電気的性質は、抵抗「R」、自己インダクタンス「L」、静電容量「C」を使った「分布定数回路」という等価回路で表すことができる(図3)。

平たく言えば、ケーブルの導体には多かれ少なかれ「抵抗」があり、直線であってもコイルの性質「インダクタンス」があり、おまけに2本の導体が寄り添っているため「コンデンサー」の性質まで持つ。

2Wayとか3Wayとかのスピーカーシステムのネットワークに興味がある人にはお馴染みの単位、「R」であり「L」であり「C」である。

非常にざっくりとしたところであるが、オーディオ用の普通のケーブルの1mあたりのそれらの値と単位は、

抵抗R: mΩ(ミリオーム)

自己インダクタンスL: pH(ピコヘンリー)

静電容量C: pF(ピコファラッド)

といったあたりのオーダーで表される。

こういったことからケーブルは、図3のような「R」と「L」と「C」の性質を持った「分布定数回路」で近似的に描き示すことができる。

ケーブルの導体には互いに反発する力が働く

また、一般のケーブルのような、2本の近接した平行導体に電流が流れると、それぞれの電流の向きにより、引き合う力、あるいは反発し合う力が働く。

2本線のケーブルの場合、普通は互いに逆向きの電流が流れるので、反発力となる。

2本線のケーブルを束ねて1本のケーブルとして使えば、その2本に同じ向きの電流が流れるので、引き合う力が働く。

反発であれ、引き合いであれ、その力を受けるケーブルの導体は、普通、ビニールやゴム系の材料で絶縁被覆されている。

極微の動きであっても、被覆材の性質によって、振動の状態は異なるだろう。

2本の導体に働く力は電流に比例するので、そこそこの電流が流れる電源ケーブルやスピーカーケーブルの場合は、微小とはいえ何らかの影響が出る可能性もある。

さらには、地磁気が存在するため、導体の電流と地磁気との作用による力も、さらに微小ではあるが働く。

ただし今回はそれらの力の大小や、その力による音への影響のあり・なしについては言及しない。

要点は、どのようなケーブルであっても、これらの力や、上段の「R」や「L」や「C」の影響を免れることはできない、ということである。

そのことをまず知っておく必要がある。

まあ、どのようなケーブルでも、オーディオ信号やデジタル信号、AC電源の電流などを流すと、いろいろ厄介な現象がくっついてくる。

安物ケーブルであっても、超高額ケーブルであっても、電気の原理はそれぞれの物性に応じて、分け隔てなく作用を及ぼす。

さあ今回は、これぐらいにしておこう。

お前たちは自適親父よりリッチだが、ケーブル選びに興味はないのか?

なに? 別に今の音にそれほど不自由してない?

お前がREVOXのテレコに使っている、赤白の細いRCAピンケーブルは、昔のビデオ録画器に付属してきたやつだぞ。

そのこと知ってるのか?何かの4トラテープが凄い、とかいってたけれど。

(口伝(3)「最良の電源ケーブル」 Fケーブル・パラドックス おわり)

i氏山荘(5)圧巻ASHIDAVOX、755E GOLDEN8 CD408 403A 他を圧倒 [i氏山荘オーディオ訪遊記]

ASHIDAVOX(アシダボックス)8P-HF1。

「ダイナミック型フルレンジスピーカーの世界的傑作」程度の賞賛では、とても足りない。

まさに「超」を付けるべき傑作と見た(いや、この耳で確かに聴いた)。

i氏山荘のオーディオ部屋の、平面バッフルに取り付けたいくつかの著名ビンテージ・スピーカー。

この試聴環境において、ASHIDAVOX 8P-HF1は圧巻であり、他のすべてを圧倒した。

なぜこのASHIDAVOXが「マイナーな傑作」で終わったのか。

高く評価したオーディオ評論家はいた。

しかしそれがなぜ、「幻の傑作」などと言われる経過を辿ったのか。

数量が出なかったのか、生産が間に合わなかったのか?

発売は1957年、その頃はまだ日本のオーディオ環境は貧しく未成熟であった。

早く生まれすぎたのかもしれない。

しかし、かなりの長期間、市場にあったはずである。

当時のオーディオ・ジャーナリズムは、どのような反応をしたのだろうか。

ダイナミック型フルレンジの「音質世界一」のユニットがどこかにあるとしよう。

ASHIDAVOX 8P-HF1は、それに勝るとも劣ることは決してないだろう。

Maide in Japan。

使われているのは、コーンの最適素材を追い求めて辿り着いた日本古来の美濃紙。

この純日本madeの「世界に冠たる」はずであったスピーカーユニットが、なぜ埋もれたのか。

なぜ埋もれさせたのか。

まったく残念であり不可解である。

しかしASHIDAVOX 20cmフルレンジが、山荘に用意されたいくつかの錚々たる「世界の名器」を、下品な表現ではあるが「ぶっちぎり」の差で圧倒した事実。

そして、このスピーカーの素晴らしさをよく知っている方々が、現在、少数ながらも厳として存在すること知り、多少は溜飲を下げた次第である。

いまだからこそ、オーディオ環境が整った現代であるからこそ、聴く人にこのスピーカーユニットの秀逸さが分かるのかもしれない。

感動の幕開けは満天の星

ゴールデンウイークに入った4月の末、夜9時前。

道は思ったより順調で、予定より早く山荘到着。

助手席から枯れた芝に降り立ち、反って背を伸ばす。

おお!すごい。

視界には、思わず息を呑む光景が私たちを出迎えてくれた。

満天の星ぼし。

林に囲まれ、頭上の一角だけが開けた天空は、白い微細な粒子を撒き散らしたような星屑で埋め尽くされていた。

無数の星というより、もはや白い粉が薄く撒かれているように見える。

このような光景を見たのは何十年ぶりであろうか。

そして天頂を少し下ったあたりに、驚くほど赤く輝く火星があった。

赤い!

火星って、こんなにも赤いのか。

都心を離れた郊外でも、火星の赤みは誰にもよく分かる。

しかし、このような赤い色に見えることはない。

標高1,100mほどのi氏山荘の空。

無窮をゆびさす北斗の針が天高く舞い上がり、感動の天体ショーが今回の訪問の幕開けであった。

前回訪問時の興奮、まず三菱ダイヤトーンP-610DBを聴く

コーヒーとお菓子でドライブ疲れを癒すのもそこそこに、2階のオーディオ部屋に上がった。

今回の2階は、写真のように、前回の日記「i氏山荘(4)」の状況よりもバッフルが増えて、取り付けられているスピーカーユニットの数も増えている。

どうやらi氏は、近頃、内外のビンテージの20cmをいくつか集め、なにやら思案している様子である。

<写真1:今回の各ユニット試聴用の平面バッフルの配置>

**TANNOYの口径の謎については後段で説明あり**

前回の訪問では、竹集成材バッフルに取り付けた三菱ダイヤトーンP-610DBの鳴りっぷりに驚嘆した。

このユニットから出るはずがないほどの大音量と、それでも破綻しないすばらしく素直な音質、それに雄大な音場と明確な定位に夢中になり、CDをとっ替えひっ替え聴きまくったものであった。

スピーカーは、鳴らし方により、発揮できる性能に大きな違いが生じる

50年ほど昔のことであるが、P-610は、私が最初に手に入れたスピーカーユニットであり、学生時代はそれを薄型の「標準箱もどき」に入れて聴いていた(「甦れSTAX ELS-8X(第2回)」の写真1に、その箱の一部が写っている)。

P-610はかなり長く聴いていたので、素性はそこそこ分かっているつもりであったが、ここでの体験は、結局、P-610について、何も分かっていなかったことを思い知らされることになった。

私の反省であるが、上記の太字のことは肝に銘じておく必要がある。

もちろんこのようなことはスピーカーの初歩であり、誰もが知っている常識である。

しかし、ここで鳴っているP-610と、私の鳴らしてきたP-610と、同じP-610のユニットの音であるとは誰も信じない。

かなりの「耳」の持ち主でも、信じられないだろう。

それほどの違いが出る、ということである。

メインスピーカー選びのためのバッフル仮配置

この配置には問題があるかも・・。

2階のオーディオ部屋に入ったときの第一印象。

写真1のように取り付けられたスピーカーの全体配置を見て、左右の両端が白木のバッフルで塞がれていることに、何となく「閉塞感」があった。

というのは、前回、P-610DBやその他のスピーカーの音場の広がりや定位の素晴らしさに驚いたときの配置は、下の写真2の状況である。

バッフルの配置の変遷写真は、前回の「i氏山荘(4)」に載せたが、その前回の写真3Ver.1が、下の写真である。

前回の訪問時に、竹集成材バッフルを、ああだこうだと配置がえをして、「とりあえずのベスト」とした位置がこれである。

両脇が新しいバッフルで塞がれている前回の日記の写真3Ver.2とVer.3は、写真を送ってもらっただけで、私はまだ聴いていない。

<写真2:前回の訪問時、「とりあえずのベスト」としたバッフルの位置>

**平面バッフルの左右にも広く空間があることに注目**

前回の訪問時、この配置の平面バッフルの、あまりにも素晴らしい音の広がりと定位の「謎」は、バッフルの背面放射の音が、後ろの壁や床・天井に反射して、それが抵抗なくリスナーの耳に届いているからだろう、と推察していた。

それが今回の配置では、両側が塞がれている。

中央のリスニングポイントの椅子に沈むと、音を出す前から、一種の圧迫感のようなものが感じられた。

さあ、P-610DBから音が出た。

広がった音場と甘くなった定位

私が持ち込んだ聞き慣れたCDの音が、オーディオ部屋いっぱいに広がった。

「満ち満ちる」という感じであり、あそこのスピーカーから音が出ている、という感覚がまるでない。

このような「広がり感」は想像していなかったが、定位は思ったとおり曖昧になり、ピンポイントにならない。

やはり推測していたとおり、「定位」には、背面の音の反射が重要な要素になっているのだろう。

ただし、いまここで話していることは、スピーカーの再生音のかなり高度なレベルのことであり、先の「Ver.1」の状態のときの定位感を知っていて、それを基準にしての評価である。

オーディオファンが初めてこの席に座れば、このままでもおそらく驚きの再生音であり、音場であろう。

いずれにしろ、スピーカーユニット単体の評価に支障がある問題ではない。

いよいよ全ユニットの試聴開始

さて、前回の訪問で素晴らしい音響を聴かせたP-610DBをしばらく鳴らし、これをレファレンスにして耳慣らしと感覚の較正を行った。

フルレンジ・ユニットの20cmが7本、25cmが1本、16cmが3本、いよいよ試聴開始である。

<写真3:今回試聴した各ユニットが取り付けられたバッフルの表・裏>

25cmの1本は、TANNOY Monitor HPD/315/8と銘板に印刷されているが、奇妙なことに25cmである。

バッフルの表側と裏側の様子は、下の写真3であり、そのTANNOYのユニットの最後部の銘板は紛れもなく正規のもので、デザインも正規「TANNOY Monitor HPD/315/8」とあった。

このユニットは、TANNOYの小型スピーカーシステム「EATON」から、i氏が自ら取り外したものであり、何も手は加えていないという。

製造工程の何らかの間違いなのか、何なのか、まったくの謎である。

試聴で分かったこと 世間の「評判」どおりではない

これらの内外の著名ユニットの試聴は実に楽しく、二人でi氏のCD、私のCD、様々なジャンルを聴きまくった。

私は今回、「ここぞ」とばかり、試聴の際のレファレンスにしているCDをたくさん持ち込んだ。

そこで分かったこと。

「定評」は当てにできない。

ALTEC 755Eはこのように素晴らしい。

TANNOY同軸25cmはこの音色が他にはない良さ。

Richard Allan NEW GOLDEN EIGHTはこの鳴り方が絶品。

それぞれの著名ユニットには、古くから「このユニットの音はこうだ」のように、「定評」のようなものがある。

そして音色は違えど、どれも魅力ある素晴らしい音のユニットだと言われてきた。

私も、「そういうものだろう」と思っていた。

スピーカーユニットの真の性能を聴く唯一の方法は

あくまでi氏山荘の写真1の平面バッフルでの試聴であるが、各ユニットの音は、昔から言われていた「定評」、そしてその評判から、私が想像していた音とはかなり違っていた。

各種のユニットの中には、ある容量の密閉箱に入れたり、指定されたバックロードをかけたりすることを前提に設計されたユニットがあるかもしれない。

そのようなユニットは、平面バッフルでは本領を発揮できない可能性もあるだろう。

しかし平面バッフルには、箱に入れるよりも、はるかに平等な試聴ができるメリットがある。

それぞれの「箱」固有の様々な「クセ」(音響的パラメーター)にくらべ、平面バッフルの「クセ」は圧倒的に少ないと思われる。

なお、平面バッフルの取り付け位置による差異も心配であったが、実験の結果、その違いによる再生音への影響は問題になるレベルではなかった。

試聴の音量は大き目で

そしてここでの試聴は、かなり大きな音である。

ある程度の大きな音を出さなければ、「音」の機微を聞き取ることはできないし、ユニットの真の能力を知ることはできない。

音量を上げていくと、耳につく付帯音が出てくるとか、明らかに歪っぽくなるユニットがいくつかあった。

もちろんユニットのビビリなどの不良ユニットの話ではなく、オーディオに興味がない人には、おそらくわからないほどの違いのことを言っている。

i氏山荘の体験から、「広い部屋」、「平面バッフル」、「大き目の音量」。

この3つの要素が、ダイナミック型スピーカーの試聴に最適な条件ではないかと思える。

この試聴環境下で各ユニットは、逃げも隠れもできない誤魔化しようのない状況に置かれる。

これがそれぞれの「裸のユニット」の、真の性能を聴く唯一の方法ではないかとさえ思える。

「評判」とちがうじゃない

今回のバッフル配置での試聴は、私は始めてであるが、当然ながら、この試聴用バッフルを自力で作り上げたi氏は、すでに十分聴きこんでおり、各ユニットの評価は済んでいる。

しかしそれは口にしない。

夜も更けて、01時を回った。

標高1100mの山中、4月末でもまだまだ肌寒い。

一通りも二通りも十分に聴き、試聴の結論はとっくに出ている。

「定評」があり、オークションでも高値がつくユニットが、まったくの期待外れであったりすることに、いちいち驚いてはいられない。

先の段の小タイトル「試聴で分かったこと 世間の「評判」どおりではない」の意味がこれである。

松下電器Technicsの「げんこつ」が意外

今回試聴した各ユニットの「特別な一つ」を除き、今後自分が使うスピーカーとして、どれか1つを選ぶ。

とすれば、私はTechnicsの「げんこつ」を手許に置きたい。

たいへん素直でありバランスもいい。

大音量では、少し何か限界のようなものを感じるが、今回の各ユニットの中では「迷うことなく」この松下電器20PW49Sを選ぶ。

<写真4:とてもいい感じで印象に残った「松下20PW49S」ゲンコツ>

さて、今回試聴した海外の著名ユニットが、意外にも評判どおりではなかった。

ただし、先にお断りしたように、あくまでここの環境における平面バッフルでの試聴である。

何らかの箱に入れ、別の環境で鳴らせば、また別の話になるだろう。

圧巻、圧倒、圧勝、ASHIDAVOX

今回の試聴において、ASHIDAVOXの前に、各種著名ビンテージ・スピーカーは色を失った。

それぞれのユニットの、いい点・悪い点などを比較して・・、などと比べている状況ではなかった。

今日の日記の冒頭に、品の悪い言葉ではあるが、と断った「ぶっちぎり」であり、その他のユニットの評価や比較など意味がないほどの圧巻であった。

冒頭の繰り返しになるが、なぜこれほどのユニットが埋もれているのか。

まちがいなく、この手の20cm前後のビンテージスピーカーでは、世界の超一級品であり、真のオーディオファンには、きっと高く評価されるに違いないユニットである。

<写真5:ASHIDAVOX 8P-HF1>

**背面の写真のコーンをよく見ると、紙の表面の状態が少し観察できる。エッジ部(フィックスド・エッジ)は繊維が粗になっており、向こうの光が透けて見えている**

この8P-HF1は、とにかく音が際立って明瞭である。

自然で、素直で、バランスがいい。

そして絶え入る微弱音から、鼓膜を圧し、窓ガラスをビリつかせる最強音まで、何の苦もなく簡単に出る。

弦楽器の微妙なニュアンス、ボーカルのリアル感、アタックの弾ける反応、大オーケストラの重厚な響き、20cmでは出るはずのない深くて厚い低音。

高域も、不足というほどの不満は感じない。

私ならツイーターはいらない。

ASHIDAVOX 8P-HF1から、本当に信じがたい音が再現された。

実体験の私でさえ、信じがたいユニットであり音である。

まして、この話をブログで見ただけで、にわかに信じられる話ではないだろう。

しかし真実であり、実話である。

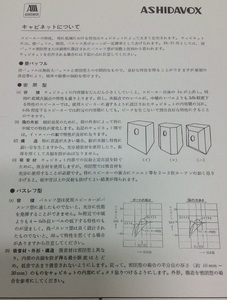

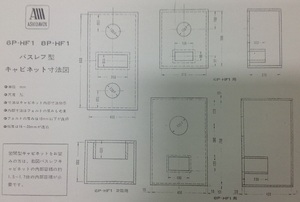

ASHIDAVOX 20cmフルレンジスピーカーの秘密

ASHIDAVOXのHF1シリーズには、ここでの20cm(8P-HF1)と16cm(6P-HF1)の2種類があった。

国の内外を問わず、他のどのユニットにもない顕著な特徴は、「コーン紙」が圧倒的に軽いことである。

16cmの6P-HF1ではコーン質量1.3g、振動系実効質量2.9g。

20cmの8P-HF1ではコーン質量2.7g、振動系実効質量5.3g。

とある。

ビンテージものの20cmSPの中で、「超軽量」と言われているコーン質量が5g程度。

現代SPの軽量クラスが10g程度なので、ダントツの軽さである。

奈良時代から伝統の軽くて強い美濃和紙を採用

この常識を覆した軽量コーンが実現できたのは、その素材にある。

ASHIDAVOX 6P-HF1、8P-HF1のコーン紙は「美濃紙」である。

美濃和紙。

美濃の国、現在の岐阜県において、奈良・平安の時代から生産されていた、古来より最高級と珍重されてきた和紙である。

漉(す)き方に特徴があり、一般的な縦揺りに、横揺りを加えた独特の複雑な漉き方により、繊維がむらなく整然と絡み合い、「柔らかくて強い」紙になるという。

軽い、柔らかい、強い。

この特徴を持つ紙を、スピーカーのコーンに漉き上げ、最適な磁気回路を与えたのが6P-HF1、8P-HF1である。

コーンは、エッジを含めて一体成形(フィックスド・エッジ)であり、エッジ部は光が透けて見えるほど繊維の密度が粗に漉かれている。

もちろん、コーンが軽ければいい音が出るわけではない。

しかし私は、いいスピーカーの条件として、「コーン紙の質量」と「振動系実効質量」がともに極力小さいこと、が最大の要素ではないかと思っている。

その上で、最適な磁気回路を設計する。

いずれにせよ、美濃紙コーンを採用することにより、世界の超一級の20cmフルレンジ・スピーカーユニットが誕生したことは事実である。

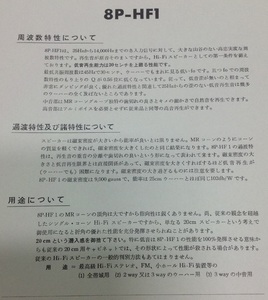

取説に「低音再生能力は30センチを上廻る性能です。」とある

写真6は、今回試聴した8P-HF1に同梱されていた「取扱い説明書」を写真撮影したものであり、不鮮明であるが、参考までにお見せしたい。

その「周波数特性について」の項目に、「低音再生能力は30センチを上廻る性能です。」と書かれている。

このような「タワゴト」は、誰もが誇大広告ならぬ「誇大説明文」と思って読み飛ばす。

『8P-HF1のエフゼロ(最低共振周波数)は45Hz、その点のQが0.56であり、25Hzからの低音再生ができ、他のウーハーの及ぶところではない』云々。

確かにエフゼロやそのQ値は、20cmでは驚異的である。

しかし30cmや他のウーハーに勝つ、と言ってしまうと、これはもはや「大ボラ」と言われてもしかたがない。

ところが・・。

<写真6:ASHIDAVOX 8P-HF1に添付されていた取扱い説明書>

説明文は真実を語っていた

しかし、この説明文は真実を語っていた。

「他のウーハーの及ぶところではない」などは言葉の綾として、まったく信じがたい低音が、この20cmから湧き出てきた。

この不思議な現象を、私は初めて体験した。

30cmのウーハーから出る低音に、勝るとも劣らない音量の、深い低音が本当に出る。

ダイナミック型スピーカーファン必読の「JBLが書いた解説書」

この不思議な事実は、あり得る話であることを解説した興味深い資料がネットにある。

JBLのサイトであるが、ダイナミック型コーンスピーカーについて、原理や構造、使いこなし方まで網羅した、非常に分かり易くて丁寧な解説が、図解で載っている。

ダイナミック型スピーカー・ファンには「必読」と言っていいだろう。

JBLのホームページの下にある「JBLテクノロジー解説|JBL by HARMAN」の項目には、「JBLコーンユニットの基本構造」から「インピーダンスとアンプとの組み合わせ」までの5項目がある。

その「低音再生能力」の項目(下記URL)に目を通していただきたい。

http://jbl.harman-japan.co.jp/about/tech.php?id=4

「[4] スピーカーシステムの低音再生能力について」の下の「■大口径システムへのこだわり」という小タイトルの部分である。

そこには、

(上記URLから一部引用)

『小口径システムには小口径システムなりの低音の表現があり、設計やチューニングの巧みさから、大きさ(小ささ)を感じさせない豊かな低音を再生するシステムもあります。』

というくだりがある。

「低音再生には大口径システムが有利であることは物理的事実であり、JBLは大口径スピーカーにこだわっているが、小口径でも、豊かな低音を再生できるシステムもある」と言っている。

その豊かな低音を再生できる小口径スピーカーの極め付けが、まさにASHIDAVOX 8P-HF1である。

i氏は、今後のバッフルの「本設置」の計画に、低音はどうやらウーハーを使わずに8P-HF1だけで行こうとしている気配がある。

「これだけ(低音が)出るんだからいらないでしょう」などと言っている。

まあ、8P-HF1を本番用の平面バッフルに取り付け、そのバッフルのみを最良の位置に配置してから、低音・高音を補足する必要があるかないか、ゆっくり聴きくらべればいいだろう。

翌朝

いろいろな小鳥の鳴き声が、微かに聞こえてくる。

少し曇っているようであるが、空は明るい。

<写真7:オーディオ部屋の天窓から。ようやく芽吹いた木々の梢>

昨夜は02時頃まで8P-HF1に夢中であった。

i氏から「凄いです」とは聞いていたが、聴いた音は想像を超えていた。

せっかく苦労して集めた銘ユニットの聞き比べもそこそこに、関心は8P-HF1の一点のみ。

メインにするスピーカーユニットが、あれこれ迷うことなく決まってしまったのは楽でよかったが、どうも「不条理感」が残る。

繰り返しになるが、なぜこの超傑作スピーカーユニットが、「知る人ぞ知る」などの属性を付けて語られるのか。

性能のよいものが、必ずしも商売上の勝者にはならないことは世の常である。

私もよく知らない古い時代のことであるが、まことに残念な話である。

そんなことをボンヤリ考えながら起き出し、まず機器の電源を入れる。

コーヒーを一杯、そしてすぐさま、各ユニットを鳴らしてみる。

やはり8P-HF1は「圧巻」である。

その後の会話は、各ユニットの試聴話しではなく、8P-HF1で聴く自分の好きな曲やアーティストの「押し売り」になってしまった。

なにを聴いても楽しい、素晴らしい。

クラシックがどうの、ジャズがどうの、ボーカルがどうのといった、合う合わないなど、まったく意味はない。

8P-HF1はそういう鳴りっぷりであった。

後日談

20cmユニット取り付け本番用の、竹集成材バッフルを発注したとのこと。

もうそろそろ出来上がる頃かもしれない。

今回訪問時の、各種スピーカーユニット試聴のためのバッフル配置については、両脇が塞がれていることに、何となく閉塞感があったことを、先のどこかの段で書いた。

この件について先日、i氏からうれしいメールが来た。

ところで、ご指摘のことをやってみました。

両脇のバッフルを取り去り、アシダが付いているバッフル1枚だけにし、さらに床上げをしました(つまり、元の位置です)。

何と、前回より圧倒的にクリアーで臨場感が出ました。

ご推察通り、後ろからの音が大きく影響していたのですね。

ありがとうございました。

というわけで、また聴いてもらわなければなりません(笑)。

次の訪問時には、晴れて20cmユニット本番用の、新たな竹集成材平面バッフルを聴くことができるだろう。

とても楽しみである、が、ウーハーとツイーターをどうするか、それをどのように検証するか、まだいい案が浮かばない。

(「i氏山荘(5)圧巻ASHIDAVOX、755E GOLDEN8 CD408 403A 他を圧倒 」 おわり)

いとし子(10)UX-201A二段増幅とマグネチック型ホーンスピーカー~古典ラジオのオーディオ [オーディオのいとし子たち]

「オーディオ」はどこから来たのか

遠い昔へ、時を90年ほど遡ってみよう。

所は米国ニューヨーク。

時代は、ラジオ放送ビジネスがようやく軌道に乗り始め、真空管式のラジオ受信機の普及が本格的に始まろうとする1925年頃である。

(米国の商業用ラジオ放送の開始は1920年。日本のラジオ本放送開始は1925年)

「オーディオ」はどこから来たのか。

そして今、「オーディオ」はどこへ行くのか。

どこから来たのか、その出発点は1925年頃の「ここらあたり」だろうと思う。

その「ここらあたり」の真空管の増幅回路の形を見ると、まるで私の「最終アンプ」そのものである。

昨今の、電気・電子、それらに立脚した通信などの技術の進化は、世界が一変するほどの変わりようである。

しかしその現代においてもなお、巨岩のごとく変わらない真空管増幅器の「偉大さ」に、改めて敬意を表したい。

一般ユーザー向けの実用的な真空管が使われ始めた1925年頃のラジオ受信機。

その音声増幅部とほぼ同一の回路を採用した私の「最終アンプ」が、最新の半導体デバイスを使い、先進の回路技術を駆使した現代の最上級メインアンプと、音のクオリティーで伍するとは、何か深い意味があるのではないかと思う。

「このあたりから来た」という物証「Freshman Masterpiece」

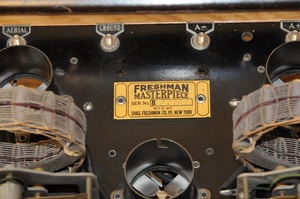

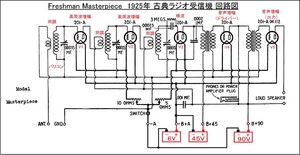

トランス結合UX-201AドライブUX-201Aシングル増幅器+ホーンスピーカー

「ここら」とは、米国における1925年頃のラジオ受信機の中の、スピーカーを鳴らすための音声増幅部(ラジオ用語では「低周波増幅部」)と、それに接続されたスピーカーあたりではないかと思う。

具体的には「トランス結合2段増幅、UX-201AドライブUX-201Aシングル増幅器」と、「マグネチック型ホーンスピーカー」である。

この付近が、一般市民にとっての「オーディオ」の原点であり、アンプとスピーカーの源流の最深部だろう。

もちろんそれ以前にも、真空管増幅器やスピーカーは存在する。

しかし一般市民のレベルで「オーディオ」を考える場合、やはりこの時代、1925年頃が事の始まりだと思う。

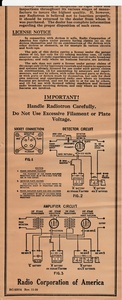

さて、その原初の真空管増幅器は、写真1・2にあるような1925年頃に作られたいくつかの米国製ラジオ受信機の内部に、共通した形で組み込まれている。

その分かり易い例として、ニューヨークを本拠地としたFreshman社のModel「Freshman Masterpiece」ラジオ受信機を紹介したい。

Freshman社Model「Freshman Masterpiece」ラジオ受信機

このラジオ受信機は、当時としてはめずらしく、スピーカー(マグネチック型ホーンスピーカー)を内蔵している。

また、ネーミングが秀逸である。

この会社の基本路線が「かっこいいものを安く」であったらしく、創業者のCharles Freshmanの名を冠して、それに「Masterpiece」の称号を付けたのは、なかなかの商才だと思う。

ただし残念ながら、その後のFreshman社は「安く」のツケがまわってきたのか、販売したラジオにトラブルが続発し、ついに廃業に追い込まれたという。

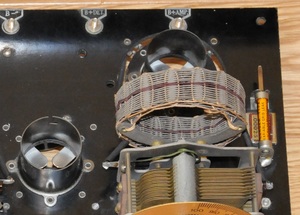

<写真1-1:1925年頃の「廉価版」ラジオ受信機>

**写真の左側のラジオは米国Equitable Radio社のModel「Claratone」。右側がFreshman社のModel「Freshman Masterpiece」。この2つはいずれも安価な普及品であり、特に「Claratone」は外側内側ともチープ感が漂う。しかし音が良く、フィラメントの電圧計が付いているので、私はこれが一番のお気に入り**

<写真1-2:左、「Claratone」のフィラメント電圧計。右、これら2つのラジオ受信機の電源Box>

**「Claratone」のフィラメント電圧は、メーターの下の左右のツマミ(レオスタット)で調整する。現在4.2Vを示している。このラジオの場合、この付近の電圧が最も聴きやすい音質になる。

手提げのキャッシュボックスは、この2つのラジオ受信機用の自作直流電源(当日記の最後部に内部の写真あり)。鍵が電源スイッチになっている。写真2の左側写真に写っているブリキ広告板の絵にあるような「金属箱ラジオ」に似せたつもり。当時、絵のような「金属箱ラジオ」も流行した**

<写真2:同じく1925年頃の「高級」ラジオ受信機>

**写真の上のラジオは米国Atwater Kent社のModel 20。下は同社のModel 33。Atwater Kent社は高級ラジオのメーカー。使われている各種部品も良質であり出来もよい。この2つも、すべてバラしてレストアした**

アンティークラジオで関東のラジオ局全局が受信可能

私は古い時代のラジオ受信機が好きであるが、特に初期の真空管式ラジオに惹かれる。

写真1、2は、何年か前にせっせとレストアに励んで完動させた「いとし子」である。

東京の西の郊外の自宅において、関東のラジオ局であれば室内のビニール線アンテナでよく聞こえる。

いずれのラジオも、現代のラジオのスーパーヘテロダイン方式が発明されるずっと以前の、「TRF Radio」と呼ばれる初期の回路形式の受信機である。

TRF(Tuned Radio Frequency)方式は、ラジオ周波数の高周波を、そのままコイルで同調させて増幅する形式であり、回路が簡単である反面、高周波を扱うため、発振等により動作が不安定になる問題点がある。

TRFラジオは、普通、写真のように3つのチューニングダイヤルを回して、目的のラジオ局に「ダイヤルを合わす」(チューニングする)必要がある。

写真2の下側のラジオもTRFであるが、これは少々知恵を絞って、3つのダイアルの回転をチェーンで結び、ダイヤル1つで3つのダイヤルを回してチューニングができるように工夫されている。

ただし独立した3つのダイヤルで行うようには、完全なトラッキングがとれないため、左端の小さなツマミでチューニングの微調整ができるようになっている。

オーディオの「出発点」を「Freshman Masterpiece」に見る

写真3は、「Freshman Masterpiece」をレストアしたときのものである。

後々のメンテナンスを考慮して、このような構造にしたのかどうかは不明であるが、大々的なメンテナンスも、このように各部を容易にバラすことができる。

写真1・2の他のラジオ受信機も、ほぼ同じような具合に分解することができる。

<写真3:「Freshman Masterpiece」の全体を各部に分解する>

**キャビネットの左側にはスピーカーのホーンが組み込まれている。奥の黒い筒の先の円筒形がマグネチック型のドライバーユニット。ラジオの回路は1枚の厚手のベークライト板に、すべての部品が取り付けられている。左手の白い箱の中は、取り外した5本の真空管(すべてUX-201A)。真空管試験器でチェックした結果、すべて使用可能であった**

General Purpose(汎用管)UX-201Aが何でもこなす

真空管の黎明期、1920年前後の「真空管発達史」を紐解くのは容易ではない。

先進各国、いくつものメーカーが入り乱れての開発競争・特許合戦を繰り広げ、大変複雑な状況であった。

そのためここでは、真空管の夜明けの時代、1920年に開始された米国における商業用ラジオ放送を見込んで市場に投入されたRCAの一般市販の真空管に限定して話を進めたい。

RCA(Radio Corporation of America)の一般市販の真空管の第1号は、1920年に登場したUV-200(希ガス入り検波用)とUV-201(増幅・発振などの汎用)であった。

いずれも純タングステン・フィラメント(5V 1A)であり、その大きな消費電力のため、フィラメント点火用のバッテリーの消耗が激しく、まだまだ実用的な真空管とは言えなかった。

当時は整流管もなく、ダイオードのような整流素子もない時代であり、一般的には「真空管はバッテリーで駆動するもの」であった(プロフェッショナル用は話が別)。

トリエーテッド・タングステン・フィラメントの開発

しかしその後、GEのフィラメント製造工場において「作業ミスによる偶然の幸運」から、エミッションが格段に優れたフィラメントが発見され、その現象を研究した結果、トリエーテッド・タングステン・フィラメントが開発された。

同時に高真空技術も確立され、さらにガスを吸着して真空度を保つゲッターも開発された。

そしてフィラメントの消費電力が1/4に減少し、エミッションが大幅に増加したトリエーテッド・タングステン・フィラメント採用の最初の真空管、UV-201(5V 0.25A)が登場した。

1922末~1923年のことであり、実用的な真空管の世界デビューである。

実用真空管の勢揃い

その後の1925年、RCAはいくつかの真空管を市場に投入し、それらは世界的な大ヒットになった。

足のピンをUV型(短い)からUX型(長い)に変更したUX-201A、その201Aのオーディオ出力をパワーアップしたUX-112(出力0.2W)、さらに強力なUX-171(0.79W)など、ラジオの時代の幕開けを宣言するとともに、世界的に広く普及することになる一連のシリーズ球であった。

これらの真空管は日本でも多くの真空管メーカーが製造し、戦前から戦後にかけての国産ラジオにも広く使われた。

<写真4:1925年に登場したRCA UX-201A 汎用(いろいろな用途に使える)真空管>

**写真1、2のどのラジオ受信機も、このUX-201Aのみで動作する。高周波増幅も、検波も、音声増幅も、すべてこの球で用が足りる。スピーカーの音量が不足する場合は、最終段の音声増幅出力管をUX-112に挿し替えればよい。球の下部のゲッターが白っぽいのは「エミ減」(エミッション低下)ではなく、ゲッターの付着が薄い部分。トップビューの球には、カメラマンの私を含め、オーディオ部屋の「全天」が写り込んでいて面白い**

「Freshman Masterpiece」に見るオーディオの始まり

さて1925年、米国のラジオ放送が始まって5年が経ち、実用的な真空管も登場してラジオ受信機は急速に普及し始めた。

居ながらにして音楽が聴ける。

イヤフォンを必要とせず、大きな音がスピーカーから出る。

家族一緒に聴いて楽しめる。

これぞ当時の人が渇望していた文明の利器である。

ラジオは、オーディオ的には「音楽が聴ける箱」であるが、社会的な意義としては、情報のmass communicationであり、それまでに類のなかった「放送」という一斉同報メディアの出現であった。

やはりオーディオの原点はここだろう。

当ブログのカテゴリー『原器を目指した「最終アンプ」(第1話)』の冒頭部で、私は真空管アンプの「原点」について、つぎのように綴った。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

自問自答

君は原器の音を聞いたことがあるか。

先達が真空管アンプの「原初」「原点」と唱えるWE-25B。

3極管WE-205Dによるシングル単段のパワーアンプ。

生産されたのは1925年ごろ。

大正14年、日本のラジオ放送(JOAK)が開始された年である。

当時は実用的な整流管がまだ開発されていなかったため、整流は同じWE-205Dのプレートとグリッドを結んで2極管とし、それを整流管として使っている。

出力は1W以下。

余計なものは一切なし。

これぞ真空管増幅器の「原点」といえるだろう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

確かに真空管アンプの原点を訪ねると、この「WE-205Dによるシングル単段パワーアンプ」に行き着くだろう。

そしてこのWEのプロフェッショナルの世界における流れは、蓄音機のレコードの「電気吹き込み」マシンに発展し、現代まで続く「音楽音源」の基盤を整備して、確固たるレコードと、レコード・ビジネスの世界を築くことになる。

今日の日記の主題からは少し外れるが、「オーディオ」を語る上で、蓄音機から電蓄、そしてステレオ装置、という進化の流れも重要である。

これに関しては、もう少し話を続けたい(当日記の最後部につづく)。

さて、プロフェッショナル側の話は置くとして、ここでは「一般市民のオーディオ」という面から、その源流を訪ねてみたい。

「オーディオ」と呼べるものの要素は、「音楽、音源、再生装置」ではないかと思う。

そう考えた場合、オーディオの原点として行き着く先は、やはり「ラジオ受信機」だろう。

「Freshman Masterpiece」の中身

本日の日記は、ラジオ受信機の解説が目的ではなく、その中に組み込まれている「オーディオ」の原点を見ることにある。

そういった観点から、分解した中身をざっと観察してみよう。

<写真5:「Freshman Masterpiece」のベークライト基板上部の部品配置>

**3組の同調コイルとバリコン、5つの真空管ソケット。基板の後ろ縁にはアンテナとアースの端子、それに3種類のバッテリー電源の端子がある。後側に3つ、前側に2つの真空管ソケットは、前2つの右側(V4)がドライバー管、左側(V5)が出力管用である**

<写真6:ラジオの検波部の重要部品「グリッドリーク」>

**左写真の右端オレンジ色の棒状のものは、真空管V3の検波回路の重要部品「グリッドリーク(高抵抗)」であり、「VARIABLE GRID LEAK」と記してある。上に突き出ている棒を出し入れすることにより、数100Kオーム~10Mオームほど抵抗値を可変することができる。到来電波の強さや受信機の状況などに合わせて最良点に調整しておく。その下にグリッドリークとパラレル接続の0.00025μF(250pF)のコンデンサーが見える。

同調コイルの構造がよく見えるが、この形式のコイルを自作することはかなり難しそう(たいていの形式のコイルは自作可能であるが)。右写真は銘板のアップ**

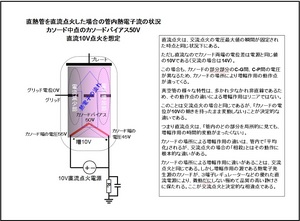

「Freshman Masterpiece」の内部配線と回路

写真7と図1は「Freshman Masterpiece」実機の基板裏の配線と回路図である。

この実機の結線に合わせて、元の回路図の一部を修正してある。

アンティーク・ラジオに興味がある方は、基板の表・裏の状態と回路図とを対比してご覧になると何かの参考になるかもしれない。

このラジオ受信機は、「C電源」と呼ばれるグリッドバイアス用の電源を省略した回路を採用している。

写真1-1に「廉価版ラジオ受信機」として紹介したが、その「廉価」ゆえの省略だろう。

ただし現実的には、この当時のラジオ受信機に、グリッドバイアスを正しくかけても、音質はたいして変わらない。

レオスタット(フィラメント電圧調整ボリューム)を調整することにより、音質が大きく変わるため、グリッドバイアスによる影響はさほど関与しない、とも言える。

本機の回路では、レオスタットを絞ると、絞った分の電圧がグリッドバイアスに転化されるが、その効果は分からない。

<写真7:「Freshman Masterpiece」の基板裏の配線>

**このように太い針金(銅線)で結線する方法が、この時代のラジオ受信機の代表的な配線のやり方である。**

<図1:「Freshman Masterpiece」の全回路図>

**電源スイッチは、フィラメント用のON/OFFスイッチがあるだけ。B電源のスイッチはなく、常時通電状態にある(フィラメントがOFFの時、B電源は流れないので電池は消耗しない)。高周波増幅・同調部と、検波・音声増幅部とに分離されたレオスタット(フィラメント電圧調整用ボリューム)を、それぞれ適当に回して、受信感度や音質、音量などを調整する。つまり、フィラメントの電圧を調整してフィラメントのエミッションを大幅に変化させ、それによる真空管の諸特性の変化を利用する、という「おおらかで大胆」な調整法である**

1925年のラジオ受信機の「オーディオ部分」を見る

では「Freshman Masterpiece」の全回路図から、「オーディオ」の部分を抜き出してみよう。

つまり、ラジオ受信機で言うところの「低周波増幅部」、つまり音声信号(オーディオ信号)増幅部である。

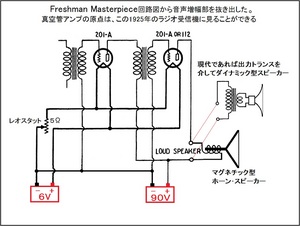

その抜き出した「オーディオ」部分が図2である。

<図2:「Freshman Masterpiece」の全回路図から、スピーカーを鳴らすための音声増幅部のみを抜き出した>

**「Freshman Masterpiece」の場合、この回路の出力にはマグネチック型ホーンスピーカーが接続されている(マグネチック型スピーカーのインピーダンスは10Kオーム程度だろう)。この回路で現代の8オームのダイナミック型スピーカーを鳴らすには、この図のように「10KΩ:8Ω」などの出力トランスを挿入すればよい**

1925年のラジオ受信機の音声増幅回路が私の「最終アンプ」と同一!

当ブログのカテゴリー『原器を目指した「最終アンプ」』において、タイトルどおりの性能を狙って「背水の陣」的な思いで製作した真空管アンプの増幅部と、図2は同じではないか。

「最終アンプ」のカソードバイアス用の抵抗とコンデンサーを取り除けば同一である。

常識的には、現代の回路技術を駆使すれば、格段に優れた増幅器が作れるのではないか、と考えるのが普通だろう。

ところが、それとはまったく逆の考え方をした「最終アンプ」が、極めて良好な音を出す。

これにはきっと、深い深い理屈があるのだろう。

その「最終アンプ」の信号増幅部(電源回路を除いた部分)が図3である。

図2と比較すれば同一であることがよく分かる。

もっとも、このような回路が「同一」であるかないかなど、あまり意味はない。

元々が、これ以上に簡素な真空管増幅器はあり得ないので、時代に関係なく、この形にならざるを得ない。

<図3:「最終アンプ」の信号増幅部の回路>

**実機では、この信号増幅部への電力供給を、有り余る容量の電源部が支えている(電源部は磐石でなければならない、という信念のもと)**

スピーカーの始まり マグネチック型スピーカー

真空管増幅器が実用になり、ラジオ受信機にも大きな音が出るスピーカーが使われるようになった。

イヤフォンを耳に当てなくても聴くことができる。

大勢の人が一度に聴くこともできる。

ラジオ受信機にとっては大進歩であった。

「真空管アンプ+スピーカー」、つまりこれが一般市民の「オーディオ」の始まりであったと考えられる。

この当時のスピーカーは、ほとんどが「マグネチック型」と呼ばれる形式のものである。

「Freshman Masterpiece」にはマグネチック型ホーンスピーカーが内臓されているが、私のセットは幸運にもスピーカーは健全であり、問題がなかった。

そのため分解することなく、残念ながら詳しい写真がない。

そこで写真1の、丸型電圧計が付いたラジオ受信機の上に乗せてあるスピーカーを代役として、写真のモデルに起用した。

「Sonora」というモデル名のラジオ用スピーカーである。

「Freshman Masterpiece」に内臓のスピーカーと同じタイプのマグネチック型ホーンスピーカーである(マグネットやヨーク等の形状は異なるかもしれない)。

<写真8:「Sonora」のマグネチック型ホーンスピーカー>

**当時のラジオ受信機は、ほとんどがスピーカーを内臓していなかったので、このような「ラジオ用スピーカー」が単体として売られていたのだろう**

このスピーカーは、外箱とホーン本体とが簡単に分離できた。

ホーン本体はドライバーと、「喉」の筒は金属であるが、それから先は木工であり、かなり粗っぽい作りである。これが「要所だけはきちんと押さえる」米国流であろう。

<写真9:「Sonora」のホーン本体>

ドライバーのカバーを外して、マグネチック型の構造を見る。

日本の戦前・戦中のラジオに一般的に使われていた、U字形磁石のマグネチック型コーンスピーカーと基本的に同じ仕組み(バランスド・アーマチュア型)である。

大きな紙のコーンの代わりにホーンドライバーのダイヤフラム、薄くて小さい金属円盤を振動させる「バランスド・アーマチュア型」のマグネチック・スピーカーである。

<写真10:マグネチック型ホーンスピーカーのドライバーの仕組み>

**マグネットはU字ではなく、両先端部の幅を互いに1/3ほどに削り、それをリング状にして2cmほど重ね合わせている。真横からの写真では双方のその部分がビスどめされている。真上からの写真には、可動鉄片に半田づけされた、振動を振動板に伝える細い棒の先端が見える**

マグネチック型スピーカーの音はお世辞にもいいとは言えない

「Freshman Masterpiece」に内臓のマグネチック型ホーンスピーカーも、それと同じ形式のこの「Sonora」も、音は狭帯域で硬めであり、もう少しなんとかならないか、と思う。

当ブログ『「いとし子」(6)「爺様の古ラジオ」』と組み合わされていた、国産のマグネチック型コーンスピーカーの音も似たり寄ったり、であった。

当時の人も、めずらしかったラジオに慣れてくるにしたがい、「もっといい音」への要望が高まっていったに違いない。

アンティーク・スピーカーの箱の中身は「ダイドーボイス」

実はこの「Sonora」(写真8。丸型電圧計が付いたラジオ受信機の上に乗せてあるスピーカー)の中身は、オリジナルのマグネチック型ホーンスピーカー(写真9)ではなく、16cmのダイナミック型スピーカー、ダイドーボイスのDS-16Fに「すり替え」てある。

もちろん、10KΩ:8Ωの小型の出力トランスを内臓した(図2参照)。

このようにしてダイナミック型スピーカーで聴くと、「まあこんなところだろう」程度ではあるが、長時間聴いても疲れることはない。

現代に続くダイナミック型スピーカーの発明

現代のスピーカーの仕組みと同じダイナミック型コーンスピーカーは、1924年に発明されている。

当時の人たちの「もっといい音」への切望は、ほどなく実現することになるが、普及はなかなか進まなかった。

スピーカー本体の製作コストがアップするだけでなく、音声増幅部の真空管の出力のインピーダンスを変換するための出力トランスが必要となり(図2参照)、ダイナミック型コーンスピーカーへの置換は、コストの面からそう簡単ではなかった。

高級ラジオや高級電蓄には早くから使われたと思われるが、一般のラジオなどに広く使われるには、社会全体がさらに豊かになる時代を待つことになる。

私がAtwater Kentのラジオ受信機と同時期に入手した、初期の時代の(たぶん1930年前後の)ダイナミック型コーンスピーカーを、参考までにお見せしたい。

まだ、このスピーカーユニットを取り外して調べたことはないので、折を見て分解してみたいと思っている。

なお、このOPERADIO社製のスピーカーは非常に重い。

<写真11:初期のダイナミック型コーンスピーカー>

**コーンの駆動部は、一般のスピーカーとは反対側の前面に取り付けられている。このスピーカーは、永久磁石を利用していない。また、フィールドコイル型ではあるが、ラジオの出力管のプレート電流をフィールドコイル(field excitation coil)の励磁に利用するタイプではない。その励磁電流を作るために、整流管を使った「FIELD SUPPLY PAC」が内臓されている。箱の底板に取り付けられた、トランスと整流管が付いている黒いユニットがそれである。音はマグネチック型にくらべてはるかに柔らかく、低音も出て、ずいぶんよくなった。これで音楽を聴いた当時の人は感激したことと思う。このスピーカーのインピーダンスの記載はないが、当時のラジオのスピーカー出力をつなぐことを前提としているので、10Kオーム程度だろう。その整合トランスを、スピーカーユニットのフレームに背負っている。挿してある整流管は当時のものではない**

(冒頭部からのつづき)

オーディオのもう一つの流れ~蓄音機から電蓄へ

蓄音機から電蓄、そしてステレオ装置、という進化の道もある。

円盤型レコードが登場したのは1902年であり、当時のカッティング(録音)はエレキを使わない「機械式吹き込み」であった。

そういった時代を経て、マイクロフォン、真空管増幅器、カッターヘッドなどによる、いわゆる「電気吹き込み」レコードが登場するのが1925年である。

そしてユーザー側の再生装置には、その後、電気式のピックアップ、真空管増幅器、スピーカーを使った「電気蓄音機」(電蓄)が登場した。

この「電蓄」は、従来からの機械式「蓄音機」とともに長い期間、SPレコードからLPレコードに世代交代するまで共存した*。

ここではこれ以上踏み込まないが、「オーディオ」の歴史を見るには、この蓄音機の流れもきちんと押さえておかなければならないだろう。

*エレキを使った「電蓄」が、従来の「蓄音機」を最後まで駆逐できなかったことは、「オーディオ」を考える上から、たいへん興味深い。

私の推論は、SPレコードの再生において、エレキを使った「電蓄」の音が、純機械式の「蓄音機」の音よりも「驚くほど勝っているとは評価されなかった」ことが要因の一つではないかと思う。

ご参考

アンティーク・ラジオ用の自作直流電源

写真1に写っている水色の小さな手提げのキャッシュボックスには、当時のラジオ受信機用の直流電源が仕込んである。

写真2の壁に掛けたブリキ広告板の金属箱ラジオに似せてみた。

写真12はその内部の様子。

この手のアンティーク・ラジオ用には、定番の「ARBE-Ⅲ」という専用電源が市販されており、私もAtwater Kentに使用している。

が、それはデザイン的に面白みがないので、キャッシュボックスを利用して作ってみた。

難点は、コストが定番既製品を上回ってしまったことである。

<写真12:1925年当時のアンティークラジオ用の直流電源を組み込んだキャッシュボックス>

**5Vのスイッチング・レギュレーター1個、48Vを2個、それにノイズフィルターを組み合わせて「+5V、+45V、+90V」の直流を作っている。スイッチング・レギュレーターの高周波ノイズの影響はない**

「RCA UX-201A」の元箱に入っていた使用説明書

本日の日記のもう一人の主役は「RCA UX-201A」である。

その写真4の元箱に、90年を経て茶色に変色し、少し曲げればパリッと割れそうに乾燥しきった、この球の使用説明書が入っていた。

一般のユーザーにとっては、実用的な最初期の真空管であり、同封されていたその説明書も、丁寧に分かり易く書かれている。

お時間の許す時にでも目を通していただければ、何かの参考になるのでは、と思った次第である。

<写真13:RCA UX-201Aの元箱に同封されていた使用説明書>

そして今、「オーディオ」はどこへ行くのか

CDからハイレゾオーディオ?

イヤフォンからスピーカーへ。

マグネチック型スピーカーからダイナミック型スピーカーへ。

SPレコードからLPレコードへ。

モノラルレコードからステレオレコードへ。

半導体増幅器の登場。

LPレコードからCDへ。

そして音源のダウンロード。

これらの技術の飛躍は、同時に社会にも大きく影響した「イノベーション」といえるだろう。

しかし、この項目の上位4項目(スピーカーからステレオ)までの進化で、もう出尽くした感もある。

もうそろそろ次の「真のイノベーション」が出てきてもいい時期ではないだろうか・・。

『ちょっとちょっとお父さん、イノベーションだか何だか、わけのわからないこと言ってないで、目いっぱい「れおすたっと」を回して暖かくしてもらえるかニャ』

(「いとし子(10回)UX-201A二段増幅とマグネチック型ホーンスピーカー~古典ラジオのオーディオ」 おわり)

コンポ(3の2)MAGNEPAN平面スピーカーの音がSTAX ELS-8Xを救った [オーディオルームのコンポーネントたち]

昨年の春、私の所へMAGNEPAN MG1.7が送られてきた。

「かえるの息子」が入手したものである。

自分のアパートの部屋に置くスペースがないといって、配送先を実家にしたという。

MAGNEPAN(マグネパン)

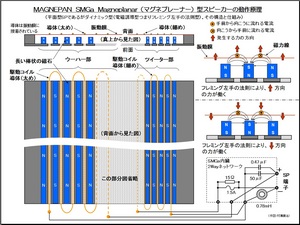

平面フィルムを振動膜(ダイアフラム)にした平面型スピーカーである。

ただし私のSTAX ELS-8Xのような、平面フィルムをクーロン力で駆動するコンデンサースピーカー(静電型スピーカー)ではない。

誰もが知っている丸い形のダイナミック型コーンスピーカーの駆動原理と同じ、磁力(フレミング左手の法則)を利用した方式である。

それゆえMAGNEPANの駆動方式は「Magneplanar:マグネプレーナー」と名付けられている(漢字では「磁力平面型」とでも書くのか)。

なお「コンデンサースピーカー」は、日本でのみ通用する呼称であり、海外では「ESL:ElectroStatic Loudspeaker」である。

やはり日本でも、静電気の力(クーロン力)で駆動する方式「静電型スピーカー」と呼ぶべきだろう。

<写真1:左の写真の黒がMAGNEPAN MG1.7。右の写真の白が同SMGa。最後部はSTAX ELS-8X>

**MG1.7の発売は2010年、SMGaは1986年である。SMGaの後継機(現行機)はMMGであり、ツイーター部がQuasi Ribbon(クワジーリボン)型(図2)に改良さているらしい**

私はMAGNEPANの小型モデルSMGaを、20数年前から書斎で使っていた。

当時はまだオーディオ部屋がなく、STAXの大型コンデンサースピーカー ELS-8Xなどのメインのオーディオシステムは、居間兼台所に置いてあった。

そこで、オーディオのサブシステムが書斎にも必要であり、SMGaとYAMAHAの小型密閉箱2WayスピーカーNS-1(前回の写真2)の2種類を気分次第で鳴らしていた。

1969年MAGNEPAN社創立

MAGNEPANの創立は割合古く1969年であり、本社および工場は、米ミネソタ州ホワイトベアレークにある。

MAGNEPAN社創業の逸話が、同社のホームページに載っている。

創業者Jim Wineyは、静電型スピーカー(コンデンサースピーカー)の最初期のユーザーであり、その音に感銘を受けたのか、自ら、さらに改良した静電型スピーカーを開発しようと研究を始めた。

ところがその過程において、MAGNEPANスピーカーの発音の仕組みであるMagneplanar方式(図1)を発明し、ついにはMAGNEPAN社を立ち上げてしまった、という話である。

並外れたSPを手中にした者の常、起業

その逸話は十分にあり得る話である。

昨年の春、私が発音ユニットが劣化して鳴らなくなったSTAX ELS-8Xの修復に没頭しているとき、1969年のJim Wineyと同じような気持ちになった。

ELS-8Xの構造の全容を解明し、修復の手順も確立して、実際の修復作業が順調に進むようになったとき、「このノウハウを元手に、さらに研究すれば、8Xを凌ぐESLスピーカーを製作することができるのではないか」。

「起業して、そのスピーカーを世に広めたい」。

などと妄想に駆られたものである。

スピーカーについて言えば、別に静電型スピーカーに限らず、何か特別に優れたスピーカーを手中にした者は、それ以上のものを作って世に出したい、と思う気持ちが湧いてくるに違いない。

それが高じれば会社を興すことになり、世の常として、その多くは失敗に終わる。

古今東西、一般市場の流通商品として、本当に良いものが生き残るとは限らない。

MAGNEPANの、もうすぐ半世紀にもなる歴史を通して、絶えることのないユーザーの支持を得てきたことには、その音響の素晴らしさとともに、製品そのものが「家電」としての諸々の条件を満たしているからだろう。

<写真2:MAGNEPANの横からview>

**左の写真はMG1.7。右の写真は左からSMGa、MG1.7、STAX ELS-8X。このように平面型スピーカーはいずれも占有床面積が小さい。実際に使ってみると、この特長は大変ありがたい**

SMGa2段スタックの夢、挫折

さて、20数年前から愛用しているMAGNEPANの小型モデルSMGa。

実はその後、もう1式のSMGaを入手して隠匿していた。

縦に2段のスタックにする計画であった。

その構造や外枠の材料の選定など、十分に練り上げてあったが、事を具体的に進める段になり、実物の寸法をとってみて、もう笑うしかなかった。

書斎のスピーカー設置位置の天井につかえる!

設置位置付近の天井は、屋根裏の関係で少々低くなっており、2段スタックが入らない。

感覚的に十分イケル、と思っていたのが大間違いであった。

そのショックから立ち直ることができず、2段スタック計画は頓挫してそれっきりになってしまった。

息子にお下がりSMGa

それっきりお蔵入りになっていたSMGaが日の目を見ることになった。

かえるの息子がオーディオに興味を持ち始めたことが幸いした。

お古のレコードプレーヤーやCDプレーヤーなどとともに、使っている方のSMGaを「お下がり」した。

そして私がお蔵入りしていたSMGaを使った。

彼はしばらくの間SMGaを聴いていたが、その後、親父と同じALTECのMODEL 19を入手した(当ブログの口伝(1)に関連記事あり)。

MODEL 19は第1級のスピーカーである。

彼もそのことは分かり、特にSMGaに不足の低域の豊かさに、一応の満足はしていた。

しかしひとたび平面型スピーカーの「自然な音」や「目に見えるような定位と音場の広がり感」を経験した耳には、1級品といえど、箱型スピーカーの「鈍さ」が耳につくのだろう。

その後、彼がgetしたのがMAGNEPAN MG1.7であり、これが冒頭の「我が家に送り付けられた」MAGNEPANである。

要するに彼が求めている「音」は、「豊かな低音が出るSMGa風の音」なのだろう。

しかし一回り大きなMG1.7でも、まだその望みが叶ったわけではなかった。

MG1.7の「リアル感」に私の何かが弾けた

我が家に送られてきたMG1.7には、もちろん私も興味があり、さっそくオーディオ部屋に運んで鳴らしてみた。

それはちょうど1年ほど前の出来事である。

私のオーディオ部屋で鳴らしたMG1.7の音が、その瞬間から始まる「あまりにも幸運なドラマ」の幕開けであった。

MG1.7から出てきた音は、紛れもなく「SMGa系」の音であり、SMGaの帯域をさらに低く、さらに高く広げ、よりしなやかになった感じであった。

いろいろなジャンルのCDを一通り聴き、「たいへん困ったことになった」と思いつつ、私が試聴の際に、最後の決め手のレファレンスとしているボーカルのCDを聴いた。

その声の「リアル感」や、「そこで歌っている感」に、思わずゾクッとすると同時に、何かが弾けた。

物置部屋のSTAX大型コンデンサースピーカー、ELS-8Xを何としても修復せねばならない。

この決断は、修復が可能かどうかの問題ではなく、「甦らせなければならない」であり絶対的なmust!であった。

そのMG1.7の音の感覚こそ、私が求めている音であった。

この音のさらに先にある音をSTAX ELS-8Xなら出せる。

発音ユニットを不注意で劣化させ、もう10年近くも8Xの音を聴いていなかったが、8Xならその先の音を出せる確信があった。

8Xの代替機として聴いているALTEC MODEL 19。

これはこれで十分「よし」であるが、その良さが存在する「位置」とか「場所」とかが、MAGNEPANやSTAX ELS-8Xとは何か違う。

MODEL 19は、これらの平面型スピーカーと共存はできるが、代替機としてそのまま納まっていることはできない。

MG1.7の音→8Xの修復成功→そして奇跡が

いくら¥を積んでもSTAX ELS-8Xの修復は不可能であり、それでも一縷(いちる)の望みをつないで狭い納戸に押し込めて10年近くが経っていた。

MG1.7の音を聴いたあとの8X修復への挑戦については、カテゴリー「甦れSTAX ELS-8Xコンデンサースピーカー」に綴ってあるので、よろしかったらご一読願えれば幸いである。

そこに『あるきっかけで、私の心の中の「緊急決起ボタン」が押された』とあるのは、ここのMAGNEPAN MG1.7の音であり、それがボタンを押すトリガーであった。

そして「奇跡」とは、8Xの修復に成功し、さらに修復後の音がオリジナルを凌ぐほどであったことと、その音を聴いた息子が、その後まもなく、「奇跡的」といえるほど完全な状態の8Xを、本当に「奇跡的なタイミング」で入手できたことである。

ALTEC MODEL 19の傑作ウーハーユニット、416-8Bから聴こえる最低域の低音の、さらに低い、耳ではなく体で感じる空気の粗密波の音圧が、8Xから伝わってくる。

かえるの息子は、オーディオの世界に足を踏み入れてほんの数年にして、自分の耳が思い描いていたスピーカーを手に入れてしまったわけである。

私も本人も、まったく思いも寄らなかった嘘のような話であるが、親父と息子はどちらも完動品の「ALTEC MODEL 19」と「STAX ELS-8X」を所有することになった。

残念ながら彼は、ことスピーカーに関するかぎり、今後どのような誘惑があろうと、「目移り」や「浮気」などのスキャンダルを起こすことは、おそらくできないだろう。

MAGNEPANのマグネプレーナー方式の原理と仕組み

MAGNEPANのSMGaを修理する

ちょうど今、私の手元にあるSMGa(後で入手したもの)に不具合があり、その修理を兼ねてMagneplanar方式の仕組みを見ていこうと思う。

たまたま数カ月前、現在私が使っているSMGaの左側 のツイーター部の音が出なくなった。

ツイーターへの過大入力保護用ヒューズが切れたわけではないので、おそらくどこかのハンダづけの部分が剥がれた程度のことだろう、と当たりをつけて分解を始めよう。

<写真3:ツイーターが鳴らないSMGaの正面と背面>

MAGNEPANの小型モデルであったSMGaは、価格も扱い易さもイージーであったせいか、海外ではかなりのヒット作であったのだろう。

SMGaの修理に関しては、ネットで検索すると山のように出てくる。

このことは、SMGaがMAGNEPANのヒット作であるだけでなく、大勢のユーザーに愛されているスピーカーであることを物語っている。

日本でも、そこそこの台数が出ているのだろう。

日本のユーザーの修理記事も散見されるので、参考にしていただきたい。

スピーカーユニットの露出

まずは布製のネットを取り外すための作業からスタート。

<写真4:足、SP端子のパネル、両サイドの木枠を取り外す>

**どれも、+ドライバーだけで簡単に取り外せる**

スピーカーユニットを覆っているカバーの材質はリネン(麻)である(間違いないと思う)。

この手の天然麻のネットの丈夫さや経年耐久性は驚異的である。

私のSTAX ELS-8Xの前面を覆っている布も、同じ麻のネットであり、昨年、8Xの修理を行った際に、その麻のネットの優秀性を知った。

ちなみに、スピーカーのネットとしてよく使われる「サラン」は天然繊維ではなく、人造の合成繊維である。

<写真5:底の部分にネットカバーの開口部がある>

ネットカバーは袋状になっており、開口部は底にあって、ステーブル(ホッチキスの針)で、やけに厳重に止めてある。

しつこく止めてある針を、一つひとつ、いやになるほど抜き終わると(実はその下に、さらにもう一列の針がある)、いよいよ袋状のカバーをたくしあげることができる。

スピーカー最上部の両脇も数個の針で止めてあるので、カバーをスッポリと抜き取るには、そこの針も抜いておく。

スピーカーユニットの裏側の様子

故障の原因究明のため、とりあえず、スピーカー・ネットワークやハンダづけの個所などが露出する程度にネットカバーをたくしあげた。

<写真6:ネットカバーを途中までたくしあげ、テスターで各部の導通をチェックする>

Magneplanar型の心臓部、振動膜を駆動するコイル導体が見える。

導体は写真6のようなパターンに引き回され、振動膜(ダイヤフラム)上に接着剤で貼り付けられている。

接着剤は柔軟性のあるネバつく材質であり、そこに付着したゴミや埃を取り除くことはほとんど不可能である。

この導体に、メインアンプのスピーカー出力信号の電流が流れ、振動膜の下に置かれた棒状の磁石の磁力線により、導体を動かす力が発生する(図1参照)。

写真手前の細い導体がツイーター部、奥側の太い導体がウーハー部であり、ツイーター部は、導体の間隔が狭くなっていることが分かる。

磁石は四角の縦長の棒状であり、この導体の縦方向の本数と同じ数が、振動膜の下に縦に並べられている(残念ながら見えない)。

ツイーターが鳴らない不良個所判明

写真6右側の4つの端子の上側2つに、ツイーターのコイル導体がハンダづけされている。

この両端子の導通をチェックすると、なんと16オームほどの値を示した。

おそらく小さい音では鳴っていたのだろう。

4オーム前後が正常値なので、明らかに異常である。

導体の被覆を剥がして、導体そのものの抵抗値をチェックするとOKである。

結局、一番上の端子のハンダづけが不良であった。

端子のハンダづけ面積は十分広いので、工場でのハンダづけ工程に何らかの問題があったのかもしれない。

その部分が経年劣化により、抵抗値が上がったのだろう。

スピーカーユニットの正面(表側)の様子

スピーカーユニットの表側は、各コイル導体の真下に一列の穴を開けたパネルになっている。

一見、こんな小さな穴から、その裏にある振動膜の音が、十分に透過して出てくるだろうかと不安になる。

しかし長年、このやり方で特に大きな問題はなかったのだろう。

相反する要因や何やら、いろいろあっての計算から、この形になったものとは思うが、どうもこの構造には、直感的に拒否反応が生じる。

素人の考えであるが、穴の径はこの程度でもいいが、もっとずっと高い開口率が欲しいと思うのだが・・。

<写真7:左が正面、右が背面の様子>

**各列のコイル導体の位置に、一列の穴が開けてある。穴と穴の間に、四角の棒状の磁石が縦に並べて配置されている(図1参照)。右側の写真は、背後の光が透けるように撮影した**

平面型であるが紛れもなくダイナミック型のMAGNEPAN

図1は、MAGNEPANの創業者が発明・考案したMagneplanar型スピーカーの仕組みと、その動作原理図である。

Magneplanar型は、一般のダイナミック型コーンスピーカーと同じ原理である「フレミング左手の法則」による磁力を振動膜の駆動に利用している。

「フレミング左手の法則」とは、磁力線の方向と、その中に置かれた導体に流れる電流の方向により、導体に働く力の方向が定まることを左手で表わすものである。

互いに直交する左手の親指(力)・人差し指(磁力線)・中指(電流)で示すことが出来る。

図1は、Magneplanar型スピーカーの仕組みと動作原理を、分かり易く示すために私が書き下ろした模式図であり、1枚に主要な話を押し込めた。

<図1:MAGNEPAN Magneplanar型スピーカーの仕組みと動作原理>

図1の上部は、通常に設置されている状態のSMGaを、正面の真上から見た様子である。

ブルーのバーが長い棒状の磁石であり、図のようなS/Nの磁極になるように並べられている。

図の左下は、背面から見た様子であり、振動膜上を駆動コイルが引き回されている形に注目していただきたい。

その振動膜上の右端はツイーター部分であり、棒磁石や駆動コイルの間隔が狭く、また導体も細くなっている。

そして図の右側は、駆動コイルの導体に、メインアンプのスピーカー出力の電流が流れ、音が出ているときの様子である。

棒磁石の磁極が図のように組み合わされているため、電流の流れが上側の図の場合は上向きの力が、その逆の電流の流れの場合は下側の図のように下向きの力が導体コイルに働く。

導体コイルは振動膜に接着されているため、このスピーカーに入力された音声信号に応じて振動膜が振動し、音として再生されるわけである。

姿・形はダイナミック型コーンスピーカーと大きく違うが、音を放射する振動板を駆動する原理は、このように同じである。(すみません。ダイナミック型コーンスピーカーの動作原理は了解済みとして話を進めています)

SMGaに内臓されている2Wayネットワークは、LとCのみで構成された、もっとも一般的な6db/octのものであり、特に変わったところはない。

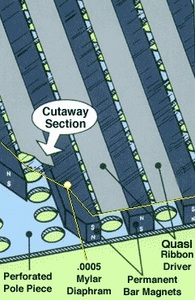

MAGNEPAN MG1.7のあらまし

ボーカルのCDを聴いた瞬間、そのあまりのリアル感で私を焦燥感に駆り立て、その場でSTAX ELS-8Xの修復を決意させたMG1.7とは、どのような構成のスピーカーなのか。

それを簡単に紹介しておきたい。

MAGNEPAN MG1.7の構造は、先の段で内部を見たSMGaを一回り大きくし、そのツイーター部の隣に、さらにスーパーツイーターを加えて3Wayにしたものである。

そのスーパーツイーターは、Quasi Ribbon(クワジーリボン)型と称するもので、図2の左側の図の構造である。

<図2:左・Quasi Ribbon型、右・True Ribbon型、各ツイーターの構造>

**MAGNEPANのカタログより抜粋**

左図のQuasi Ribbonツイーターの仕組みや原理は、Magneplanar型と類似である。

Magneplanar型との相違点は、振動膜には、より薄くて軽いMylar Diaphramを採用し、導体にはワイヤーよりずっと軽い金属箔のリボンを貼り付けている点である。

一言でいえば、「ダイアフラム系の質量を下げた」ことであり、それにより高域特性が改善されている。

右図のTrue Ribbonツイーターは、「正当的な仕組み」のリボン型である。

このタイプのツイーターは、MAGNEPANの上位の大型スピーカーに採用されている。

Quasi Ribbon型のように、ベースフィルム(ダイアフラム)にリボン箔を貼り付けたものではなく、アルミニウム箔のリボンが、磁界中に単独で張られており、そのリボンそのものが振動して音を出す仕組みである。

ただしその駆動力は、Magneplanarの仕組みと類似である。

<写真8:MG1.7のツイーターとスーパーツイーターの音量を減衰させるためのアッテネーター>

**左の写真の状態は、「減衰なし」のショートバーを装着した状態。右の写真のアッテネータ素子を装着することにより、1~3dbほど減衰が可能。また右端の端子を使って、ユーザー任意の抵抗を装着することも可能**

平面型スピーカーのリアルな音場はどこからくるのか

オーディオの歴史において、平面型スピーカーにはその代表として、STAXのコンデンサースピーカー、MAGNEPANのMagneplanar型スピーカー、apogee(アポジー)のオールリボン型スピーカーなどがある。

それらの平面型スピーカーには共通して、他の方式のスピーカーでは得がたいリアルな音場と、リアルな音を再現する独特の能力があると考えている。

平面バッフルの音も、平面型スピーカーと類似の部分が多いと感じている。

長年の実体験から推して、平面型スピーカーに備わっているこの能力の大きな要因は、

「スピーカーの背後にも、前面と同じ程度の音量の音が出ている」

ことにある、と、私の中ではほぼ結論が出ている。

背面の音は、もちろん逆位相であるが、後ろから出る音の位相がどうのこうのは問題ではない。

発音体から音波が四方八方に広がり、直接波の音とともに、あらゆる方向から、様々な遅延を伴った反射音(当然ながら位相もメチャクチャ)が人の耳に到達する。

一般的にはこの状況が、人が聞く「音」の基本である。

このことを、まず押さえておく必要がある。

音楽会であろうと、森の中のウグイスの鳴き声であろうと、路地で遊ぶ子供の叫び声であろうと、同じである。

動物の耳に備わっている方向探知能力

さて、森の中のウグイスの鳴き声。

小さな体から、あれだけの大きな音量を、すべての方向に撒き散らす。

あまりに遠くにいれば話は別であるが、たいていの人は、その鳴き声を聞けば、どこらあたりで鳴いているのか、その方向を瞬時に察知することができる。

感覚の鋭い人なら、かなり正確にその方向と距離が分かる。

それが一般的な動物に備わっている「方向探知」の能力である。

直接波の音と、四方八方に広がった音の反射音。

この両者のデータが存在するからこそ、音が到来する方向を即座に感知することができるのではないだろうか。

そのデータの高度な演算を、動物は何の苦もなく自動的にやってのける。

オーディオのスピーカーを考えるとき、この「動物の耳の能力」のことを忘れているのではないだろうか。

・不要で不都合な背面放射を閉じ込めるためにスピーカーは箱型になっている。

・平面バッフルは逆位相の背面放射があるので設置に問題がある。

・平面型スピーカーも上と同じ。

など、いままで「もっともなこと」と思われてきたが、果たしてそうなのか。

平面型スピーカーを長年聴き込んだ私は、「背面放射の音を封殺してはならない」と強く思っている。

i氏山荘の平面バッフルのすばらしい音場感は、背面からの音と渾然一体になってリスナーに届くからこそ、動物の聴覚の特殊能力が働き、各種の音像を明確に結ぶのではないだろうか。

平面型スピーカーや平面バッフルを愛用するユーザーが、ほぼ口を揃える「音場」や「定位」のよさ、そして「リアル感」といった、ほかでは得がたい特長を考えると、平面型スピーカーの音の出方、聞こえ方に関して、どこまで研究されているのか、はなはだ疑問である。

果たしてどうなのであろうか。

平面型スピーカーが「万能」ではない。

箱型もホーン型も「万能」ではない。

が、皆それぞれに素晴らしい音がある。

現在、いろいろな偶然が幸いして、STAX ELS-8XとALTEC MODEL 19という、両対極にあるようなスピーカーを、気分次第で鳴らすことができる状況にある。

i氏の一言

先週、「i氏山荘」を訪問した帰りに我が家に寄っていただいたが、この2種類のスピーカーを聴き比べたあと、i氏が「この2つがあるからいいですね」とこぼされた。

確かにそうなのだ。

それぞれの「いい音」、「持ち味」を聴けばよい。

i氏の一言で、何かが吹っ切れたようないい気分になった。

i氏山荘では、昔の国産20cmシングルコーンSPが、実に驚くべき音を出した。

その素晴らしさをどのように表現すればよいか、そのことを「i氏山荘」の日記で、ちょっとがんばってみたいと思います。

本日の日記は、かなり長くなってしまいました。

そのため、スピーカー端子の話や、複数台のメインアンプと複数台のスピーカーシステムとを、自由に組み合わせて楽しむ話などは、後日、タイトルを改めて綴りたいと思います。

(「コンポ(3の2)MAGNEPAN平面スピーカーの音がSTAX ELS-8Xを救った」 おわり)

コンポ(3の1)ALTEC MODEL-19編/愛用スピーカーたちの横顔 [オーディオルームのコンポーネントたち]

今日は「これ」を聴きたい気分

今日の日記は、私のオーディオ部屋のスピーカーたちについて綴ろうと思います。

さて今、何を聴きたい気分ですか?

音楽が、人の感性や感受性の上に成り立つものである以上、そのときの心の状態によって、聴きたい曲や種類などは、あれこれと揺れ動きます。

音楽など聴きたくもない、といった時期が長く続くこともあるし、逆に寸暇を惜しんで「あれを聴きたい」と、何か特定のものを憑かれたように聴きまくることもあるでしょう。

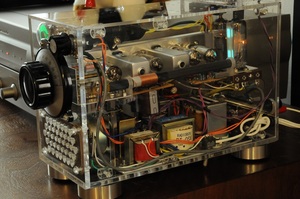

<写真1:オーディオ部屋の愛用スピーカーたち>

**左右端・ALTEC MODEL 19、中央最背後・STAX ELS-8Xコンデンサースピーカー、黒い平面・MAGNEPAN MG1.7マグネプレーナー型、白い平面・MAGNEPAN SMGa同、の各愛用スピーカーたち**

今日のスピーカーは「あれ」でアンプは「これ」

音楽の歴史は、いわゆる「古楽」以降に限定しても長い歴史があり、ジャンルは3次元的全方位に広がっています。

そのときの気分と、聴きたい音楽。

それに応えるには、「音の出方や鳴り方」が異なる複数のメインアンプと、複数のスピーカーの組み合わせを選びたくなります。

そのためには簡単な操作で、任意の組み合わせが選択できるようにしておけばいいだろう。

と、そんな考えで、私の広くもないオーディオ部屋には、平面型や箱型など複数のスピーカーと、管球式や半導体式の複数のメインアンプを押し込めてあります。

そしてオーディオシステムとして、それらを任意に組み合わせて鳴らすことができるような仕掛けをして(大変わかりやすい原始的な方法ですが)とっ替えひっ替え楽しんでいる次第です。

(実際の配置は、聴くためのスピーカーを前に出し、鳴らさないスピーカーは背後の壁に押し付けておきます。そのため、各スピーカーは、押せば床を滑るようになっています)

そういったスピーカーシステムの中で、今日の日記は、ALTECの数多(あまた)の銘器の中で、意外に知られていない傑作ホームスピーカーシステム「MODEL 19」にスポットライトを当ててみたいと思います。

意外に知られざる傑作機 ALTEC(アルテック)MODEL 19

これは本当に素晴らしいスピーカーシステムである。

家庭用として、音響的に第1級品であり、それもハイエンドに属するクオリティーだと思う。

このMODEL 19と出会えて、この上もない幸せであるが、ほんの少し状況が違えば、このスピーカーと生涯出会うことがなかったかもしれない。

「怪我の功名」とは、このことだろう。

「怪我」とはSTAXのコンデンサースピーカーのことである。

過去・現在を通して、臨場感溢れる超1級の再生音と、作りの精緻さを備えた唯一無二の貴重なスピーカー。

そのELS-8Xを、不用意な環境と使い方で劣化させてしまった愚かな私。

その代替え機種として選んだのが、この1976年(昭和51年)に発売されたALTEC MODEL 19である。

写真2のような上下2つの箱に、416-8B(38cmウーハー)と、811B(セクトラルホーン)+802-8G(タンジェリン・フェイズプラグ・ドラーバー)を組み込んだ2Way。

箱は上下が分離しているように見えるが、内部は空洞でつながっている。

<写真2:ALTEC MODEL 19とYAMAHA NS-1>

**MODEL 19は1976年、今から40年近い昔に登場したものであるが、なかなか現代的なデザインであり古さを感じさせない。格好がよく、部屋に置く喜びを感じるほどの存在感がある。右脇のNS-1については次回(このNS-1、本当は右側のものでした。スミマセン)**

2Wayであるが高域はタンジェリン・フェイズプラグでカバー

MODEL 19は、ホーンのドライバーを、タンジェリン・フェイズプラグ(写真3)を採用することにより、高域を20KHzあたりまで延ばして、2Wayで全帯域をカバーしている。

フェイズプラグの狭いスリットの効果により、高域の再生帯域が延びる。

それでも不満があるのか、オーディオ仲間はツイーターを付けろ、と勧めてくれるが、私には何も付けない方が「しっくり」する。

「かえるの息子」(かえるの子はかえる、の意味)は自分のALTEC MODEL 19にfostexのスーパーツイーターを付けた(詳しくは当ブログ内の「口伝(1)オーディオ事始」の写真7参照)。

そのツイーターを当オーディオ部屋で試してみたが「利」と「害」がある。

私はその「利」より、せっかく一箇所(いわゆる「口」が小さい)にまとまっている音源が(後述)、少し散漫になるように聞こえる「害」を嫌った。

MODEL 19は、高域まで延びた802-8Gドライバーとの2Wayを構成するために、クロスオーバーは高めの1,200Hzに設定されている。

つまりこのスピーカーシステムの再生音の音色の「責任」は、大部分を416-8Bウーハーが受け持つことになる。

はいはい、どうぞどうぞ、Welcomeである。

416-8Bウーハーが軽量コーンの傑作であり、その軽さのおかげで2000Hz以上まで十分に対応できるはずである。

事実その結果は申し分なく、ローからハイまでシームレスに境目のない最上級の音が響き渡る。

<写真3:タンジェリン・フェイズプラグにより高域を20KHzあたりまで延ばした802-8Gのフェイズプラグ部>

**写真左の黒いフレームで囲まれたダイヤフラム・アッセンブリーを取り外すと、オレンジ色のタンジェリン・フェイズプラグが現れる。輪切りにしたオレンジに似ているため「マンダリン・フェーズプラグ」と呼ばれることもあったらしい**

マンダリンオレンジ/タンジェリンオレンジ

「タンジェリン・フェイズプラグ」という名称の由来を、私は正確には知らない。

しかし柑橘系フルーツのマンダリン・オレンジとタンジェリン・オレンジを比べた場合、それらの熟した果実の色が橙色を中心に、マンダリンが黄色に寄り、タンジェリンが赤に寄っていることから、現物の色がマンダリンよりはタンジェリンに近いじゃないか、との命名かもしれない。

あるいはまたこんなことか。

ALTECには往年の傑作、同軸2Wayの604シリーズがあり、そのツイーターのドライバーにはタンジェンシャル・フェーズプラグが使われていた。

そのタンジェンシャルの「タンジェ」と、マンダリンの「リン」とを合わせて「タンジェリン」としたのかもしれない。

音響には関係なく、どうでもいいことではあるが、誰かが、何かを思って名付けたに違いない。

JBL・WE・ALTECフェーズプラグ訴訟合戦

余談であるが、JBLの古い時代のシャーラーホーン用コンプレッションドライバーには、ALTECのタンジェリン・フェイズプラグと同様に、高域を延ばす効果のある、同心円状スリットのフェーズプラグが使われていた。

その「同心円スリット」の特許をめぐって、WE(Western Electric)グループと係争になり、さらにはALTECグループの企業買収などとも絡んで、複雑な争いが繰り広げられた。

フェーズプラグにおけるJBLの同心円状スリット、ALTECの放射状スリットには、多くの興味深いドラマがあった。

WE・JBL・ALTECのオールドファンにはよく知られた話ではあるが、若い方で興味があれば、それらの歴史を紐解いてみることをお薦めしたい。

入手したMODEL 19が鳴らない

さて、話を私のALTEC MODEL 19に戻そう。

MODEL 19の選択は、音の現場でクラシック系の音楽番組などを多く手掛けてきた同僚の薦めがあって即断した。

うまい具合に程度のいい出物があり、即刻getすることができたが、これがなかなか鳴ってくれない。

もちろん音はちゃんと出る。

床を這い、棚のガラスをビビらせる重低音も出るし、妙なる高音も聞こえる。

しかしその音に「音楽を聴く喜び」がない。

長期間、冬眠状態にあったことも考えられるため、私が部屋にいない時には、スピーカー・エージング用の音源を大音量で鳴らすなど、しばらく時間をかけてみた。

新品なら、物によっては1年以上も本来の音が出ない場合もあるかもしれないが、中古品なので、1・2週間我慢すれば、少しは変化があるだろう。

と思っていたが、残念ながら全然変わらない。

MODEL 19に使われている各ユニットは、すでに十分過ぎる定評があり、こんな音ではないはずである。

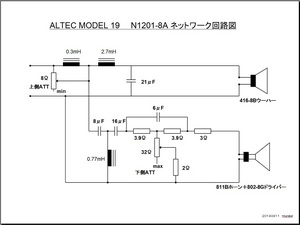

怪しいのは2Wayネットワーク

この「味のない音」の原因で、もっとも怪しいのは、ウーハーとホーンとを分けるネットワークであろうことは誰もが想像する。

MODEL 19に使われているネットワーク・ユニットは「N1201-8A」である。

これは2Wayスピーカーシステムを、2つのアッテネーターを使って、あたかも3Wayであるかのごとく低・中・高の3つの周波数帯域を調整できるように設計されている。

ここではその話しに詳しく踏み込まないが、アッテネーターのガリもあったことから、すべてのコンデンサーとアッテネーターを交換することにした。

抵抗は交換しない。

写真のようにセメント型であり、おそらく劣化はなく、音質的にも特段の不都合はないと判断した。

アッテネーターは、中域用(下のツマミ)32オームと、高域用(上のツマミ)8オームが使われているが、8オームにはfostexのR80B(8オーム) 、32オームには同R82B(16オーム)を使った。

中域用の32オームに対して16オームを使ったが、このアッテネーターを「12時」以上に回すことは、音のバランス的にあり得ないので16オームでOKとした。

ということなので、写真2(ツマミの位置は普段使用しているポイント)の下側のアッテネーターの回転位置は、オリジナル(32オーム)のアッテネーターの2倍の角度に回されていることになる。

(写真4の近接写真の回転位置は普段のセット位置ではない)。

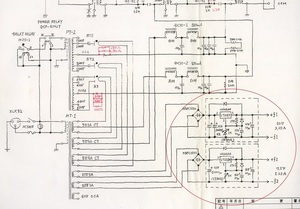

<写真4:N1201-8Aスピーカー・ネットワークとその回路図>

**パネルには「STUDIO MONITOR SYSTEM」と書かれているように、海外ではプロの現場でも使われたようである。回路図は抵抗のギザギザや、コイルのクルクルがうまく描けないので、適当なシンボルで描いた。悪しからず、です**

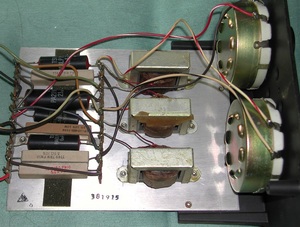

<写真5:ネットワークのすべてのコンデンサーとアッテネーターを交換>

**左側が交換前のオリジナル。右側が交換後。新アッテネーターの軸が長すぎるため、前面パネルと基板との距離を金具で延長した**

コンデンサーとアッテネーターを交換した結果

これらを交換して音を出した瞬間に、今までとは「別世界」が眼前に広がった。

身動きもできず、しばし聞き惚れる。

音に「クセ」が少なく、しなやかで、それでいて弾みがあり違和感がない。

低音は、その最低音まで何の苦もなく軽々と出る。

床が振動する重低音も、感覚としては軽々とフワッと出る。

低音の音色もきちんと表現する。

そして何よりいいな、と思うのは「箱の音」が気にならない。

もう一つ、このスピーカーの大変いい点であるが、ウーハーとホーンとの音のつながりが見事に一致している。

低音から高音までシームレスに1点から聞こえる。

まるで1つの点音源から出ているようであり、ウーハーとホーンの分離を確認しようと意識して聞いても、分けることがむつかしい。

双方のスピーカーユニットの相性の良さもあると思うが、ネットワークの設計がよく練られているのだろう。

ネットワークは鉄心入りのコイルですが何か?

スピーカーのネットワークに興味を持っている方であれば、写真5のネットワークユニットN1201-8Aのオリジナルを見て、「こんな安っぽい「C」と「L」を使っているのか」と驚かれたのではないかと思う。

昨今の、「スピーカー・ネットワーク用」との触れ込みの「高音質コンデンサー」、「高音質コイル」を見慣れた目には、ひどくプアに見えるかもしれない。

いまどきの「常識」は、高音質ネットワークの「C」にはフィルム系、「L」には「空芯コイル」や「箔巻きコイル」が当たり前なのであろう。

おまけに、このネットワークの回路を眺めれば、「このようにゴタゴタした回路を挿入するなど、いいことはないに決まっている」と誰もが思う。

私も強くそう思う。

ところが、この「音質劣化器」のようなN1201-8Aネットワークを装着した MODEL 19から、実にバランスのいい音響が、きれいな泉のように迸り(ほとばしり)、滔々と(とうとうと)流れる大河のように圧倒的な音圧で迫ってくる。

先ほどの「1点から出るような」小さい「口」も素晴らしい。

ネットワークの改造で音質は向上するか?

現状のMODEL 19の音は素晴らしいが、N1201-8Aネットワークの作りが「いかにも古い」ため、「このネットワークを改良すれば、1段も2段も上の音が、簡単に得られるのでは」という錯覚的誘惑に駆られる。

私も机上で、ああしてこうしてと、ネットワーク改造案を練ったことがある。

しかし、コンデンサーとアッテネーターを交換したMODEL 19の音を聴き込むにしたがい、ネットワーク改造の意欲が、どんどん減退していった。

つまり、改造する必要性を感じないほど「すっかり出来上がっている音」のように思えてくる。

現状のMODEL 19の音は、「ゴタゴタ回路の」N1201-8Aだけでなく、ネットワークそのものの存在を、まったく感じさせないほど素直で自然である。

N1201-8Aの大改造、あるいは新規設計製作に関しては、大変興味はあるものの、現状を超えるための難易度は相当高いのではないかと推察する。

改造を試みても、私の技量では泥沼にはまり込み、もがいただけで終わるか、それとも本当は改悪になっているのに、良くなったと自己満足して終わるか、どちらかだろうと、後ろ向きになってしまった。

「鉄心入りのLは音が悪い」などと、一概には言えないのではないだろうか。

この、一見「音質劣化器」のように見えるN1201-8Aネットワークを付けたMODEL 19を聴くと、「鉄心入りのL」が必ずしも悪くはないことを確信させられる。

MODEL 19のオーナーの中には、このネットワーク大改造を試みた方もおられるのではないかと思う。

真の意味で成功された方もいるに違いない。

それはきっと「目が覚めるような音」になるだろう、との確信めいたものがある。

次回の日記は「平面型スピーカー」編と、複数SP×複数アンプ 組み合わせの原始的仕掛け、の予定です

<写真6:平面型スピーカーたちの横顔>

1987年、昭和62年は、国鉄が民営のJRとなり、また電電公社も民営のNTTとなった年。

私はその年、これを越えるものには生涯出会わないであろうスピーカーを手に入れた。

STAX ELS-8X、大型コンデンサースピーカーである。

ELS-8X入手のエピソードは本当に不思議であり、なにか天の力が働いたのではないかとさえ思える。

そしてこの貴重なスピーカーであるELS-8Xを、不用意な環境と使い方で劣化させてしまった。

非情にも、STAXのコンデンサースピーカーの発音ユニットの修復は不可能であり、10年近くの間、狭い納戸に捨て置かれていた。

それを「何としても甦らそう」と、修復への挑戦の意欲を掻き立てたのが、マグネプレーナー型のMAGNEPAN MG1.7の音であった。

平面型スピーカーの音、それは極めて軽量のフィルム・ダイアフラムから出る音である。

それらの音には何か共通した、他の方式では得られない、出すことができない魅力がある。

そういった気持ちを呼び起こしてくれた「大恩人」がMAGNEPAN MG1.7であった。

MG1.7の音による覚醒。

それは昨年の今頃のことである・・・。

<写真7:複数スピーカーと複数メインアンプとの任意組み合わせの「種」>

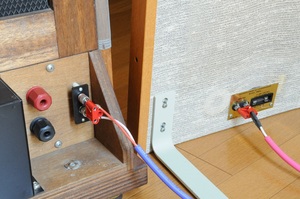

**ALTEC MODEL 19にも写真2のように、2ピン・バナナプラグ端子を、本体の右脇底部に設けた。本来の端子は、本体の底についており、横倒しにしなければスピーカーケーブルの脱着はできない**

冒頭部の話の種を明かせば

プリアンプからの1本のバランンス出力を、4組のメインアンプに同時に分配するタムラ製作所製の「音声信号4分配器」(プロ用)と、それぞれのメインアンプに接続されているスピーカー・ケーブルの先端の「2ピン・バナナプラグ」。

そしてすべてのスピーカーに用意された「2ピン・バナナプラグ」端子。

私は、バネを利用した端子を信頼しており、好んで使っています。

JBLにもALTECにも、バネ入りの一見チャチな端子が使われていますね。

ところがどっこい、この端子の信頼性が非常に高い。

そういった話もしたいと思っています。

( 「コンポ(3の1)ALTEC MODEL-19編/愛用スピーカーたちの横顔」 おわり )

ꕼ

目次 INDEX オーディオ空間 幸せ日記 [目次 INDEX]

目次 INDEX (■印はカテゴリー、URLは直リンク、最新作は最新記事)

■ i氏山荘オーディオ訪遊記

■ i氏山荘オーディオ訪遊記i氏山荘のオーディオ部屋の出来事を中心に綴ります。16cmや20cmのSPユニットを取り付けた平面バッフルの音場感、自然な広がり感、臨場感、目の前で演(や)ってる感など、再現される音響空間が感動的です。

頼りない感じの16cmから、耳を圧する大音量が飛び出すことに驚き、それでも破綻しない再生音の品位に感激です。平面バッフルのすばらしさを、さらに追求していきます。

(1)i氏山荘オーディオ訪遊記(第1話) http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2013-10-14

**激安ダイドーボイス16cmSPのよさを発見**

(2)i氏山荘オーディオ訪遊記(第2話) http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2013-10-14-1

**箱型では得難い平面バッフルの感動的な音場**。

(3)i氏山荘(第3話)改造! 背面開放型ウーハー http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2013-10-19

**密閉型ウーハーの大胆改造**

(4)i氏山荘(4)755E、Golden8T新設、訪問雪解け待ち編 http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-03-28 **往年の20cmSP、755E・New Golden 8T・8P-HF1が加わり、高まる期待**

(5)i氏山荘(5)圧巻ASHIDAVOX、755E GOLDEN8 CD408 403A 他を圧倒 http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-05-26 **「美濃和紙」の超軽量コーンASHIDAVOX 20cmが往年の内外著名SPを圧倒**

■ 甦れSTAX ELS-8Xコンデンサースピーカー

■ 甦れSTAX ELS-8Xコンデンサースピーカーかつて、日本のオーディオ業界が盛んであった時代、世界に類を見ない精緻な作りの、大型コンデンサースピーカーがありました。STAX社のELS-8Xです。

ダメになった発音ユニットの3ミクロン厚の振動膜の張替え・修復に成功したELS-8Xから、思いも寄らない音響空間が出現しました。眼前にぱあっと広がるリアルな音場。あそこで鳴ってる、こちらで歌う、そこにいる。今まで経験したことがない明確な定位。低音のさらに低域の、震える空気の粗密波が頬に触れ体を包む。なによりも「そこで演(や)ってる感」がすばらしい。おそらく世界最高の精緻な発音ユニットと音質を備えたSTAX ELS-8Xを中心に、コンデンサースピーカーについて綴ります。

(1)甦れ(1回)STAX ELS-8X コンデンサースピーカー http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2013-10-17 **修理不可能と諦め、10年ほど放置していた8Xの修復に挑んだ結果、思わぬ大成功**

(2)甦れ(2回)8X コンデンサースピーカー/SR-1との出会い http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2013-10-25 **50年前にSTAX本社で聴いたイヤースピーカーとコンデンサースピーカー**

(3)甦れ(3回)8X コンデンサースピーカーもう一つの8X電源修復 http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2013-11-09 **息子が入手。奇跡的に完全オリジナル超美品の8X。電源を修復して完動**

(4)甦れ(4回)8X コンデンサースピーカー成功!発音ユニットの分解 http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2013-11-20 **発音ユニットを解剖する。ダメージを与えずに分解できるか**

(5)甦れ(5回)8X コンデンサースピーカー構造の詳細と修復手順 http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2013-12-11 **発音ユニットの詳細な分解図と修復手順の概略**

■ 原器を目指した「最終アンプ」

■ 原器を目指した「最終アンプ」それまでは、シングル、プッシュプル、SRPP、固定バイアス、CR結合、カソードフォロア、グリッドチョーク、段間トランスとその接地法、そして各種ネガティブフィードバックの手法等、様々な回路テクニックを試みながら遊んできました。しかし・・。

自問自答。「お前は原器の音を聞いたことがあるのか。1本の裸の真空管がどれほどの音を再現するのか検証もせず、いつまで回路いじりにうつつをぬかしているのか」。ウイスキーの昔のCMではありませんがが、「何も足さない、何も引かない」増幅器の音を聞いてからもの言え、と叱られていることに気付きました。「何も足さない」は、小手先の回路テクニックを使わない、つまり余計なことをしない。「何も引かない」は、真空管本来の性能を損じることなくフルに発揮させる、つまり物量を投じて、周辺の万全な動作環境を用意する、ということです。今までやってきたことを全部否定される思いでした。

そうだ、「原器」を作ろう。その原器を目指した「最終アンプ」にまつわる話しを綴ります。

(1)原器を目指した「最終アンプ」(第1話) http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2013-10-14-3

**今までのすべてを考え直し、究極的簡素化回路のメインアンプを物量投入で実現する構想**

(2)最終アンプ(第2話)横顔と使用真空管 http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2013-10-22

**採用した真空管の選定理由と本機の5面View**

(3)最終アンプ(第3話)211の選択 http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2013-11-06

**なぜ211か、なぜ845排除か。なぜWE212、STC4212Eは製作不可能か**

(4)最終アンプ(4)全回路図と801Aシングルアンプ http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2013-11-28 **「最終アンプ」に導く道を作った美しいフォルムの801Asアンプの話**

(5)最終アンプ(5)水銀整流管の作法と掟(おきて) http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2013-12-20 **水銀蒸気整流管の使い方とその実際の動作の様子**

(6)最終アンプ(6)ヒーター点火の良し悪し話し http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-03-06

**この(6)は、(7の1)と(7の2)に分けて加筆最構成。ここには主要写真のみ残した**

(7-1)「最終アンプ」(7の1)定電流点火、寿命と音質 http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-03-13 **定電流点火を「よし」とする風説を正面から理論的に考察した**

(7-2)「最終アンプ」(7の2)交流点火・直流点火 http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-03-14

**直熱管において交流点火を「よし」とする風説を正面から理論的に考察した**

■ オーディオルームのコンポーネントたち友人から「ブログ表紙のターンテーブルは何だ」と聞かれたのがきっかけです。オーディオ部屋のメインシステムを構成する、つまり入力から最終の出口まで、オンラインで結ばれている各種のコンポーネントを紹介していこうと思います。システムの中心となるプリアンプ(コントロールアンプ)を除いて、他のコンポーネントはどれも複数台を、状況次第、気分次第で使い分けられるようになっています。折を見て順次、綴っていこうと思います。

■ オーディオルームのコンポーネントたち友人から「ブログ表紙のターンテーブルは何だ」と聞かれたのがきっかけです。オーディオ部屋のメインシステムを構成する、つまり入力から最終の出口まで、オンラインで結ばれている各種のコンポーネントを紹介していこうと思います。システムの中心となるプリアンプ(コントロールアンプ)を除いて、他のコンポーネントはどれも複数台を、状況次第、気分次第で使い分けられるようになっています。折を見て順次、綴っていこうと思います。(1)(第1回)OTARI BPL-10「円盤再生機」 http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2013-10-18

**Technics SP-10 MK-ⅡAを載せたプロ用コンソールを信州の工場から救出。製造最終最後の1台**

(2)コンポ(2)私のPCオーディオと青春デンデケデケデケ http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2013-12-04 **過去、DATに山ほど録り溜めたNHK FMのエアチェック・テープをPCにリッピング。音源ライブラリはPCが主役**

(3-1)コンポ(3の1)ALTEC MODEL-19編/愛用スピーカーたちの横顔 http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-04-14 **オーディオ部屋で日常鳴っている愛用スピーカーたちのお話。ALTEC編**

(3-2)コンポ(3の2)MAGNEPAN平面スピーカーの音がSTAX ELS-8Xを救った http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-05-04 **長年愛用のMAGNEPANの魅力、その仕組み・動作原理等**

■ オーディオのいとし子たち

■ オーディオのいとし子たち人にはそれぞれ好きな物、惹かれる物があります。どこに惹かれるのか、何に魅せられるのか、他人には分からない、理解されない。私のオーディオ部屋の小さなテーブルには、TechnicsのSL-10が「飾って」あります(オンラインなので音は出る)。泣く子も黙ってほしい、誰もがみんな知ってほしい、LPレコードのジャケットと同じ大きさのレコードプレーヤー。あまたのジャケット型のあるなかで、比肩するものなし。空前絶後の最高傑作機です。上ぶたに触れた瞬間、それを開ければなおのこと、第一級品のみが発する「質感」のオーラを感じることができます。と、私は思っていますが、事あるごとに「小さなテーブルに、そんなもの置いて邪魔でしょ」とくる。世間はどうせこんなものなのです。ここでは、そのような、他人にはなかなか分かってもらえない魅力や魔力をもったオーディオの品々に、スポットライトを当ててみたいと思います。

(1)いとし子(第1回)SPが鳴る単管フォノアンプ http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2013-10-27

**美しすぎる簡素化回路の極致**

(2)いとし子(第2回)SONY本気のミニレコードプレーヤ http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2013-10-29 **面白プレーヤー、実は入れ込み過ぎの本格設計**

(3)いとし子(第3回)トリオ6BQ5シングルアンプ http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2013-10-31

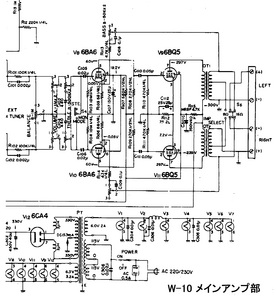

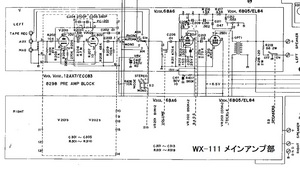

**私のオーディオアンプの原点W-10。総合オーディオメーカーを目指すトリオの意欲作**

(4)いとし子(4)6BQ5ブースター付き電池管ラジオ http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2013-11-12 ** 自作省エネ電池管ラジオ。背面スイッチOnでブースターが炸裂**

(5)いとし子(5)EMT927の原型を作ったLyrecのテレコが好き http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2013-11-15 **最高に美しいデンマークのプロ用可搬テレコ**

(6)いとし子(6)爺様の古ラジオ~源流の水音~ http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2013-11-24

**爺様が愛用した1931年(昭和6年)頃の高級ラジオ。作りが美しい**

(7)いとし子(7)美麗!ガラスのターンテーブルMarantz Tt1000 http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2013-12-29 **無共振・制振構造の本格的な設計と美しさ。

(8)いとし子(8)バスレフとアコ・サスSP採用のFMラジオ http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-01-07 **米国オーディオ界を牽引した巨人の設計によるホームラジオ**

(9)いとし子(9) 6BQ5スケルトン化ステレオアンプ http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-03-23 **トリオWX-111をアクリル・スケルトンにしたった。「ほんまアホやな」**

(10)いとし子(10)UX-201A二段増幅とマグネチック型ホーンスピーカー~古典ラジオのオーディオ http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-05-18 **UX-201AアンプとホーンSP内臓1925年古典ラジオにオーディオの原点を見る**

■ オーディオエッセイ

■ オーディオエッセイオーディオライフにおいて、何かのときに、何かのきっかけで、ふと心に浮かぶ、キラッと光るものがあります。オーディオにおける、わき道や道草、といえばいいでしょうか。そのようなオーディオの小道を歩いてみたいと思います。

(1)エッセイ(1)我ら音楽再生リプロデューサー http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2013-11-04

**メディアに記録された音を空間に開放して楽しむ行為が「オーディオ」というものか**

(2)エッセイ(2)エルビンの天性が骨を叩くと http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2013-11-04-1

**音楽の起源、坂田明のご先祖は葦の茎を吹き鳴らしていた?**

■ 口伝・オーディオ萬之事 ~父から息子たちへ

■ 口伝・オーディオ萬之事 ~父から息子たちへ社会人になった2人の息子たちが数年経った頃、オーディオに興味を持ち始めました。元来音楽好きであり、まねごと程度に楽器もやるのですが、今までオーディオには全然関心がありませんでした。最初の「兆候」は、STAXのコンデンサー型イヤースピーカーとそのドライバーユニットの購入。そして次はアナログレコードのターンテーブルへと発展します。

さてそろそろ、オーディオの「萬之事」(よろずのこと)を教えなければならない時がきたようです。この日記は、オーディオを趣味とするにあたり、父が息子にいろいろな話をする、というシチュエーションのもとに綴ったものです。

(1)口伝(1)オーディオ事始 http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-01-20

**オーディオは感性に依存する趣味。いい・悪い、の話の鵜呑みは厳禁、といったことなどの基本的な話**

(2)口伝(2)ルビジウム原子発振器 ~されどジッターには無力 http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-02-04 **口伝(1)のRbの続きをここで展開。RbOscもジッターには、なんの効能もなし**

(2-1)口伝(2-1)補足ルビジウム原子発振器もどんどんズレる http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-02-08 **周波数の経年ドリフトが避けられず、どんどんズレていくことについての補足**

新作 (3)口伝(3)「最良の電源ケーブル」 Fケーブル・パラドック http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-06-15 **「Fケーブルで作った電源ケーブルの音に何の不都合もない」という結論が導かれる**

最新作(4)口伝(4)スピーカー・ケーブルは線材よりまず末端処理 ~これでよし! 実用的末端処理~ http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-07-27 **スピーカー・ケーブルは、線材選びで悩む前に、まず末端処理が重要である**

(目次 INDEX おわり)

i氏山荘(4)755E、Golden8T新設、訪問雪解け待ち編 [i氏山荘オーディオ訪遊記]

前回、i氏山荘を訪ねたのは昨年の秋であった。

冬に向かう山は、季節の訪れが都会にくらべてかなり早い。

あたり一面に敷き詰められた枯葉が、そこ、ここ、と、落ちてくる団栗(どんぐり)をやさしく受け止める。

梢の高みには、そよぐ風があるのだろう。

その団栗の音がポツン、コソッ、カサッっと微かに聞こえ、遠くから啄木鳥(きつつき)のコンコンコンコンという連打が、残響を伴って落葉樹の林の中を響きわたる。

10月2日の山荘は、そのような風景であった。

豪雪

今年の冬は、全国の広い範囲で過去に記録が無いほどの豪雪となり、大きな被害が出た。

特に2月の大雪は、i氏山荘方面も地元の人が経験したことがない積雪となり、山荘付近の山あいでは2mに迫るほどであったという。

山荘に通じる山道は除雪もできず、人が踏み入ることが不可能となり、長期にわたり完全に遮断されていた。

屋根は、オーディオルームは、大丈夫か

お気の毒ではあるが、i氏はたぶん、2mの雪が屋根を押し潰し、2階のオーディオルームをペシャンコにしている悪夢を見たかもしれない。

私なら夢どころではなく、胃がおかしくなっていたと思う。

あの不思議なほどに、音場や響きの具合がいいオーディオ部屋を失うのは、いかにももったいない。

豪雪以来、私も気になっていたが、確認する方法がないという。

雪に埋もれた山荘へのアタック決行

心配していても始まらない。

3月後半の連休の前に、「何とか登れるかもしれない」、という情報を得て、i氏夫妻はついに山荘へのアタックを決行するに至った。

車高が高く悪路に強い4WDも出番はなく、数100m下のベースキャンプに置き、足元はアイゼン、いや「かんじき」で固めた出で(いで)立ちで、山腹を目指して登攀を開始した。

「かんじき」の効果は抜群

どこで調達したのか聞きそびれたが、わりあい小さな「かんじき」が、未踏の雪中を歩くのに、抜群の威力を発揮するらしい。

夫妻揃って「かんじき」の効能に、感激しきりであったという。

山荘は目立った被害なし

とのことで、そのときの写真を数枚いただいた。

この雪が融けて車で登れるようになるのは、いつ頃になるだろう。

この写真からも、日に日に力を増してきた太陽の光を感じる。

草も木も、あらゆるものがいっせいに芽吹き、山全体が萌黄色(もえぎいろ)に染まるのも間近だろう。

<写真1:大雪もだいぶ融け、ようやく辿り着いた山荘の無事を確認>

あれれ! ビンテージもののスピーカーが付いている

いただいた写真から、i氏山荘の現時点のスピーカーシステムは写真2のようになっている。

ご無沙汰している間に、いろいろやっていたようである。

「i氏山荘(第3回)」からの変更個所は、中央寄り上部に取り付けられた新設の平面バッフル3連の20cmSPである(作りはバラックとのこと)。

また、両脇のウーハーが、以前のテスト用バラックの背面開放型から、きちんと作ったパイン集成材の平面バッフルに取り替えられている。

<写真2:現時点のi氏山荘スピーカーシステムの様子>

新設の20cm3連の平面バッフルは「テスト用のバラック」であり、穴の細工も「いいかげん」ということです。

そのことでオーナーは、この写真をお見せするのをイヤがっていたことを、読者の方々にお伝えしておきたいと思います。 (^ ^;

新しく加わった20cmスピーカーは、上から順に、

・CD408-8B Altec (同軸2Way)

・New Golden 8T Richard Allan (ダブルコーン)

・755E Altec (パンケーキ型)

その下段は、前回の日記で紹介した竹集成材の平面バッフル16cmスピーカーであり、上から順に

・P-610DB ダイヤトーン

・DS-16F ダイドーボイス

・FE166 フォステックス

である。

ビンテージSPがこの場所でどのように鳴るか

新規参入のCD408-8Bと755Eは、本来、館内・構内におけるアナウンス放送が目的のスピーカーであり、人の声の明瞭度に重きを置いて設計されているはずである。

一方のNew Golden 8Tはオーディオ用のハイファイ目的のスピーカーである。

これらの実際の音の対比はとても興味がある。

さて、新規参入組のスピーカーは、いずれも古い時代のものであるが、i氏山荘のオーディオルームの平面バッフルから、i氏の耳に、そして私に、どのように響くのだろうか。

これはかなり面白い試聴になると思う。

昨年10月からのi氏山荘スピーカーシステムの変遷

参考までに「i氏山荘」(1)~(3)で紹介したスピーカーシステムの変遷を、写真でざっと追ってみたいと思う。

<写真3:Ver.0 と Ver.1>

一番最初のVer.0では、平面バッフルとウーカーの音の放射面の距離が離れており、再生音も位相的に問題があると思われるため、Ver.1のように配置換えを行った。

<写真4:Ver.2 と 現時点Ver.3>

Ver.1のウーハーBoxの天板が、音を反射して悪影響があるように思われ、大胆にもウーハーBoxを水平真半分に「ぶった切り」、両サイドに立てた。Ver.1の天板と底板が正面になる背面開放型の箱としてテスト的に使用。

写真右は先の写真2と同じ現時点の状態。

さてさて、改めてこれらの変遷写真を見ると、このステージ上の大勢のスピーカーたちを、どのように整理し、うまくまとめていくか、いろいろと「楽しみが多すぎる」状況になっている様子である。

さて何から、と言っても、まずは聴かなければ。

往年のRichard Allanやパンケーキが待っている。

古い時代の傑作スピーカーが、現代に、どんな音を響かせるか。

さあ、雪が融け、i氏山荘を訪問できる「山の春」はいつ訪れるのだろう。

(「i氏山荘(4)755E、Golden 8T新SP増設、雪解け訪遊予告編」 おわり)

冬に向かう山は、季節の訪れが都会にくらべてかなり早い。

あたり一面に敷き詰められた枯葉が、そこ、ここ、と、落ちてくる団栗(どんぐり)をやさしく受け止める。

梢の高みには、そよぐ風があるのだろう。

その団栗の音がポツン、コソッ、カサッっと微かに聞こえ、遠くから啄木鳥(きつつき)のコンコンコンコンという連打が、残響を伴って落葉樹の林の中を響きわたる。

10月2日の山荘は、そのような風景であった。

豪雪

今年の冬は、全国の広い範囲で過去に記録が無いほどの豪雪となり、大きな被害が出た。

特に2月の大雪は、i氏山荘方面も地元の人が経験したことがない積雪となり、山荘付近の山あいでは2mに迫るほどであったという。

山荘に通じる山道は除雪もできず、人が踏み入ることが不可能となり、長期にわたり完全に遮断されていた。

屋根は、オーディオルームは、大丈夫か

お気の毒ではあるが、i氏はたぶん、2mの雪が屋根を押し潰し、2階のオーディオルームをペシャンコにしている悪夢を見たかもしれない。

私なら夢どころではなく、胃がおかしくなっていたと思う。

あの不思議なほどに、音場や響きの具合がいいオーディオ部屋を失うのは、いかにももったいない。

豪雪以来、私も気になっていたが、確認する方法がないという。

雪に埋もれた山荘へのアタック決行

心配していても始まらない。

3月後半の連休の前に、「何とか登れるかもしれない」、という情報を得て、i氏夫妻はついに山荘へのアタックを決行するに至った。

車高が高く悪路に強い4WDも出番はなく、数100m下のベースキャンプに置き、足元はアイゼン、いや「かんじき」で固めた出で(いで)立ちで、山腹を目指して登攀を開始した。

「かんじき」の効果は抜群

どこで調達したのか聞きそびれたが、わりあい小さな「かんじき」が、未踏の雪中を歩くのに、抜群の威力を発揮するらしい。

夫妻揃って「かんじき」の効能に、感激しきりであったという。

山荘は目立った被害なし

とのことで、そのときの写真を数枚いただいた。

この雪が融けて車で登れるようになるのは、いつ頃になるだろう。

この写真からも、日に日に力を増してきた太陽の光を感じる。

草も木も、あらゆるものがいっせいに芽吹き、山全体が萌黄色(もえぎいろ)に染まるのも間近だろう。

<写真1:大雪もだいぶ融け、ようやく辿り着いた山荘の無事を確認>

あれれ! ビンテージもののスピーカーが付いている

いただいた写真から、i氏山荘の現時点のスピーカーシステムは写真2のようになっている。

ご無沙汰している間に、いろいろやっていたようである。

「i氏山荘(第3回)」からの変更個所は、中央寄り上部に取り付けられた新設の平面バッフル3連の20cmSPである(作りはバラックとのこと)。

また、両脇のウーハーが、以前のテスト用バラックの背面開放型から、きちんと作ったパイン集成材の平面バッフルに取り替えられている。

<写真2:現時点のi氏山荘スピーカーシステムの様子>

新設の20cm3連の平面バッフルは「テスト用のバラック」であり、穴の細工も「いいかげん」ということです。

そのことでオーナーは、この写真をお見せするのをイヤがっていたことを、読者の方々にお伝えしておきたいと思います。 (^ ^;

新しく加わった20cmスピーカーは、上から順に、

・CD408-8B Altec (同軸2Way)

・New Golden 8T Richard Allan (ダブルコーン)

・755E Altec (パンケーキ型)

その下段は、前回の日記で紹介した竹集成材の平面バッフル16cmスピーカーであり、上から順に

・P-610DB ダイヤトーン

・DS-16F ダイドーボイス

・FE166 フォステックス

である。

ビンテージSPがこの場所でどのように鳴るか

新規参入のCD408-8Bと755Eは、本来、館内・構内におけるアナウンス放送が目的のスピーカーであり、人の声の明瞭度に重きを置いて設計されているはずである。

一方のNew Golden 8Tはオーディオ用のハイファイ目的のスピーカーである。

これらの実際の音の対比はとても興味がある。

さて、新規参入組のスピーカーは、いずれも古い時代のものであるが、i氏山荘のオーディオルームの平面バッフルから、i氏の耳に、そして私に、どのように響くのだろうか。

これはかなり面白い試聴になると思う。

昨年10月からのi氏山荘スピーカーシステムの変遷

参考までに「i氏山荘」(1)~(3)で紹介したスピーカーシステムの変遷を、写真でざっと追ってみたいと思う。

<写真3:Ver.0 と Ver.1>

一番最初のVer.0では、平面バッフルとウーカーの音の放射面の距離が離れており、再生音も位相的に問題があると思われるため、Ver.1のように配置換えを行った。

<写真4:Ver.2 と 現時点Ver.3>

Ver.1のウーハーBoxの天板が、音を反射して悪影響があるように思われ、大胆にもウーハーBoxを水平真半分に「ぶった切り」、両サイドに立てた。Ver.1の天板と底板が正面になる背面開放型の箱としてテスト的に使用。

写真右は先の写真2と同じ現時点の状態。

さてさて、改めてこれらの変遷写真を見ると、このステージ上の大勢のスピーカーたちを、どのように整理し、うまくまとめていくか、いろいろと「楽しみが多すぎる」状況になっている様子である。

さて何から、と言っても、まずは聴かなければ。

往年のRichard Allanやパンケーキが待っている。

古い時代の傑作スピーカーが、現代に、どんな音を響かせるか。

さあ、雪が融け、i氏山荘を訪問できる「山の春」はいつ訪れるのだろう。

(「i氏山荘(4)755E、Golden 8T新SP増設、雪解け訪遊予告編」 おわり)

いとし子(9) 6BQ5スケルトン化ステレオアンプ [オーディオのいとし子たち]

オーディオ仲間、この透明アクリルケースに換装した50年モノのトリオのアンプを見て曰(いわ)く。

ほんま、アホやわ。

と、ちょっと突き放して呆れ返ったように言われるようになれば、道楽も「関脇」クラスに昇進か。

当ブログの「いとし子(4)6BQ5ブースター付き電池管ラジオ」のときは、ブースターONのとき、音量に合わせてピコピコダンスを踊る「棒状マジックアイ」6E2を意味も無く光らせて喜んだ。

そのときは、

アホやな。

と言われたが、今回のニュアンスは「アホ」の断定度が高いような気がする。

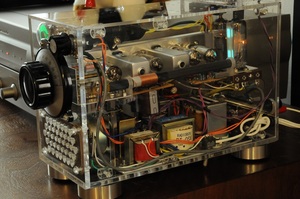

<写真1:透明アクリルケースに換装。トリオWX-111ステレオアンプ>

**もとの鉄板ケースを、3mm厚の透明アクリル板に置き換えた。出力管6BQ5の発熱は、2個の小型DCファンで対応(空冷ファンについては「いとし子(4)6BQ5ブースター付き電池管ラジオ」を参照)**

おっちゃん、中が見えたら、なんかいいことあるん?

おお見てくれるか。どや、このMT管の砲列。

・・・???

あんたら若い子は知らんやろけど、これはな、真空管ちゅうもんや。

と、ゆうても分からんやろな・・・。

<写真2:見るだけでも楽しいWX-111>

**魅力がいまいちだったWX-111が大変身。どや、このMT管の砲列。電源トランスの隣が出力管6BQ5。奥の右端がドライバー管6BA6**

もう一つのトリオ6BQ5sトライアンプ

このトリオWX-111の回路図面の記載には、1966年1月発売「AM-FMオートマチック・ステレオトライアンプ」¥34,900とある。

「オートマチック」とは、FMのモノラル放送とステレオ放送の受信モードが自動的に切り替わる、という意味である(今の人には意味不明)。

トリオは現在のKENWOODの前身であり、当時はラジオの部品メーカーを脱し、総合オーディオメーカーへ躍進する途上にあった。

WX-111は、私のオーディオ史の原点となるトリオW-10の何代目かの後継機である。

当ブログ「いとし子(3)トリオ6BQ5シングルアンプ」に登場した、「トリオW-10ステレオ・トライアンプ」は、その回路図面の記載に、1961年6月発売「AM-FMステレオトライアンプ」¥24,000とある。

つまりWX-111はW-10の5年後に登場している。

2つのトリオ・トライアンプ 進化と後退

進化

この両者の大きな違いは2点。

一つは、W-10はFMがモノラルであり、WX-111はステレオになったこと。

もう一つは、W-10はフォノイコライザーなし、WX-111にはMMカートリッジ対応フォノイコライザーが搭載されたこと。

後退

上の2つは大きな進歩であるが、50年後の真空管道楽おやじの視点で眺めると、どうであろうか。

実に残念、むしろ、けしからん「退化」が散見される。

と憤ってみても、所詮は真空管おやじの戯言であり、理解者は限りなくゼロに等しい。

×まず、「緑に光る目玉」がない。

W-10の意匠の中心であり、強烈に人を惹きつけるマジックアイが、安っぽい小さなメーターに取り替えられている。

「寿命の心配がなく、チューニングもしやすくなった」などの屁理屈で、当時の人はごまかせても、花粉症で涙目ではあるが、道楽おやじの目は節穴ではないゾ。

×それに「整流管」はどうした。

真空管式のチュナー付きアンプだからこそ「価値がある」のに、蓋を外してみたら整流管がない。

なに? 整流管よりずっと高性能の最新式ダイオードを採用した?

「整流管を使わない管球アンプなんて、山葵(さび)ぬきの鮨(すし)より喰えない」、といったクレームが山ほど来ているだろう。

そのような話は一切ございません。当機種は、優良顧客の皆様からは、たいへんご好評いただいております。はい。

・・ま、まだあるが・・。

×AMとFMのバリコンや、チュナー回路の一部を共用しているではないか。

以前の機種ではAMとFMの別々のチューニング・ダイヤルがあったが、これは1つではないか。

AMとFMを切り替えるたびに、グルグルとやらねばならない。

老人のボケ防止の指運動をさせるつもりなら、余計なお世話である。

このおやじには、まだ10年早い。

お役には立てませんが、ほかにご不満な点がございましたらこの際どうぞ。

・・・。

<写真3:W-10とWX-111の外観>

**左W-10。右WX-111。WX-111ではチューニング・アシストのマジックアイが「安っぽいメーター」に。また、W-10ではAMとFMのチューニングダイヤルが左右に独立して付いていたが、合理化されて右上の1つなり、周波数目盛り盤も共用になった**

<写真4:W-10のマジックアイ6E5>

**選局ダイヤルを回して扇形の陰が狭くなれば同調点。「マジックアイ付き」は、戦後の5球スーパーラジオのセールスポイントであり盛んに使われた**

マジックアイ6E5の蛍光体の寿命は短く、規定の電圧で使用した場合は、光量が半減するまで数100時間と言われている。

私は200V以下にさげて長寿対策をしている。

<写真5:WX-111のチューニングメーターと周波数文字盤>

**マジックアイに比べればインパクトは少ないが、ベッドルームで明かりを落として眺めれば、まんざら悪くもない。文字盤は発光パネルではなく、ガラスに文字を印刷したものであり、そのガラス端の側面から豆電球の光を入射している。この時代の文字盤は、心を込めてデザインされており美しい**

<写真6:WX-111の内部>

**5年先発のW-10と比較すると、WX-111では整流管が「退化」してダイオードに置き替わった。バリコンが1つになり、チュナー回路の一部がAM-FM共用となった。左側写真の中央部には、FMのマルチプレックス部(ステレオ復調部)と、その右隣にはMMカートリッジ用のフォノイコライザー回路が新設されている。フォノイコライザーの黄色の素子は、元のカップリングコンデンサーが不良ぎみのため、交換したもの**

<写真7:出力管6BQ5の熱を排出する小型DCファン>

換気穴などを設けてもアクリルの熱対策には不十分。

強制換気用ファンが必須である。

DCファンは電磁ノイズ発生源であり、その対策など詳しくは「いとし子(4)6BQ5ブースター付き電池管ラジオ」を参照願いたい。

なおWX-111の背面には、電源スイッチ連動のACコンセントが設けられているので、DCファンの電源(DC2V~5V可変)はそこから取っている。

WX-111より5年古いW-10の内部の様子。

<写真8:W-10の内部>

**電源トランスの右側が整流管6CA4。出力トランスに挟まれて6BQ5。FM用(左)、AM用(右)のバリコンと、それぞれの文字盤、それにチューニング・ダイヤルが左右にある**

性能は向上 「趣」は後退

1960年前後のアンプやレシーバー(AMやFMのチュナーを内臓したアンプの呼称)のデザインは、内外ともに趣(おもむき)があるものが多い。

時代が下るに従い、世間のオーディオへの感心が徐々に高まり、各種コンポーネントの性能は、どんどん向上していった。

その性能と引き換えに後退していったのが、それらのセットが醸し出す趣であり、造形美であり、面白さである。

実直さとか、味のある形とか、そういった個所が「合理化」され「洗練」され、失われていった。

このような現象はオーディオ機器だけではなく、身の回りのほとんどの物に当てはまるのではないかと思う。

5年の間の「進化」と「後退」

W-10「トリオW-10ステレオ・トライアンプ」は、当ブログ「いとし子(3)トリオ6BQ5シングルアンプ」に登場した私のオーディオ史の原点である。

1961年の発売であり、トリオが総合オーディオメーカーへと成長していこうとする初期の時代の「AM-FMチュナー付きアンプ」である。

使われている部品類には、時代の貧しさを感じさせるものも一部にはあるが、全体の作りを見ると、当時のトリオが、ステレオアンプに懸けた意気込みが伝わってくる。

今日の日記の主人公は、その5年後のWX-111。

W-10とは同じコンセプトの「FM-AMチュナー付きステレオアンプ」であるが、やはり5年の進化と洗練を見ることができる。

型名、「W」と「WX」の違いの「X」は、FM放送のMultiplex(多重、つまりFMステレオ対応)を表すXである。

「趣(おもむき)」の退化をスケルトンで一発逆転

とにかくWX-111は真空管の数が多い。

整流管はダイオードに替えられたが、それでも合計14本もある。

チュナー部に8本。

フォノイコライザー部に2本。

メインアンプ部に4本。

そしてこの14本が、電源ONで全球点灯する。

たとえばCDプレーヤーをAUX入力で聴いている際にも、用のないフォノイコライザー部やチュナー部の真空管まで通電されている。

よし、常に14本のMT管に灯(ひ)が燈るなら、その景観を楽しもうではないか。

バリアブル・コンデンサー(可変容量コンデンサー)という名称どおり、羽が出たり入ったり、実に分かり易い構造のバリコンの回転も見ることができる。

真空管と仲良く並んだ、アルミ色に燦然と輝くIFTも拝める。

「シースルー」でいこう!

となったわけである。

アクリル職人の技を磨いた猫ガード

出来上がりの気品は「ガラス」で作る方が格段に上であるが、私のガラス細工の技能はゼロである。

アクリルを使うしか手はない。

要するに、写真1の右側の、元の鉄板ケースと同寸法のものを、アクリル板で作るわけである。

その程度の細工なら簡単・・、と思うが、これが結構アクリル職人の技を必要とする。

幸い、アクリル加工の技能は、そこそこ習得していた。

我が家に生息するニャン子軍団、総勢6匹の「おかげ」、というか「せい」である。

いろいろな事情から、19時ごろから24時ごろの時間帯は、我がオーディオ部屋にも彼らの侵入を、やむなく許している。

そのため、それぞれの機器に有効な対ニャン子防御策を講じなければならない。

その一つの防御モデルとして、アクリル板で作ったカバーは、単純な発想でありながら、効果は絶大である。

<写真9:アクリル板細工による自作「ネコ・ガード」作品例>

**手前から、MIDASミキシング卓、OTARI BPL-10、OTARI BX-55、DENON DN-3602RG**

ミキシング卓は、プロ用機器のバランス入出力をアンバランス入出力に変換するのが主目的(プリアンプAccuphase C-280にバランス入力がないので、やむなく使用)。

また、「いとし子」というか「骨董」というか、それらの機器が多すぎるので、音質的「序列」が低いグループの交通整理のためにも使わざるを得ない。

ニャン子は、この卓の上も平気で歩き回る。

卓を覆うアクリル板は、奥の両端がヒンジになっており、上方に大きく開けることができる。

アクリルの接着は一発勝負

これらの「作品」は、DENONのテープレコーダーの既製カバーを除き、私の手作りである。

市販のアクリル板の厚みには、1mm、2mm、3mm、5mmなどがあり、厚みに応じた切断の方法やコツがある。

接着剤は二塩化メチレンを主成分とする揮発性の高いサラサラの溶剤を使う。

この接着剤は超速乾性のため、やり直しがきかない「一発勝負」であり、細心の注意が必要である。

接着強度の確保には、接着面の、面対面の合わせ精度が要求されるが、接合強度は非常に強固である。

逆にこういった性質は、段取りさえきちんとしておけばスピーディーな作業が可能であり、大変便利である。

と、まあアクリル細工に関しては、コンソール機器の上面カバーの簡単なものを手始めに、その後は今日の日記の冒頭の話に出てきた「いとし子(4)6BQ5ブースター付き電池管ラジオ」などを作り、少し手の込んだものも攻略できるようになった。

そして今回、WX-111のシースルー化に挑戦してみたが、運よく、角々や縁の合わせ目も精度よく決まり、「まあまあよし」の出来となった。

<写真10:アクリルケースの6BQ5ブースター付きスケルトン電池管ラジオ>

**アマチュア工作でも、アクリルであれば何とか格好がつけられる。ここで試みた出力管6BQ5の廃熱・冷却用の小型DCファンをWX-111にも採用した。空冷ファンについて詳しくは「いとし子(4)6BQ5ブースター付き電池管ラジオ」を参照。おバカな無意味の、ぴこぴこマジックアイ6E2が後方に見える**

50年前のW-10とWX-111、そのメインアンプ部の回路

W-10の音はその日記にも書いたが、W-111の場合も同様に、大変心地よく耳に馴染む音である。

参考までに、W-10とWX-111のオーディオ信号増幅部の回路を紹介しておきたい。

50年前、オーディオ時代幕開け当時の、中・高級(といったクラスか)国産ステレオアンプの標準的な回路である。

これらは、昔、KENWOODさんからファックスで送っていただいた回路図の一部分である。

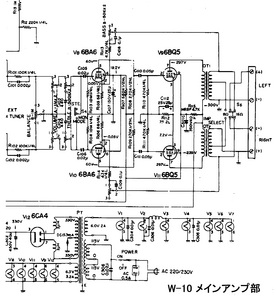

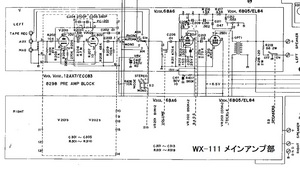

<図1:W-10(左)とWX-111(右)のオーディオ信号増幅部の回路>

**トーンコントロール部や、ドライバー管のカソード・バイパスコンデンサーなどに多少の違いがみられる**

さて、このスケルトンWX-111。

MT管の砲列の灯を眺めるのも楽しいが、ラジオの音も気持ちいい。

ただ、このご時世、MT管14本、「消費電力130W」がちょっと重い。