「最終アンプ」(7の2)交流点火・直流点火 [原器を目指した「最終アンプ」]

上段はラッシュカレントでピカーと光る不良MT管(記事は(7の1))。

下段は私が20年以上前に、交流点火やスイッチング・レギュレーター点火など、散々いじり倒したWE300Bsアンプです(記事は当記事末尾)。

高性能整流素子がなかった時代の手法「交流点火+ハムバランサー」

「交流点火」、「直流点火」のネット情報を検索して驚いた。

先の「最終アンプ」(6)の日記は、「最終アンプ」に採用したフィラメントの点火法と、グリッドバイアスの手法についての考え方などを綴るつもりであった。

その参考にと、ネットを検索した結果、思わぬ方向に展開することになってしまった。

直熱管において、交流および定電流点火は「音がよい」、「寿命が延びる」等の風説が蔓延している。

この議論、50年前の東京オリンピックよりもずっと以前からある。

真空管のヒーターの電気加熱を、交流で行うか直流で行うか。

3端子レギュレーターはまだ影も形もなく、シリコンダイオードもまだ普及していなかった時代。

2A3や300B、801A(VT-62)や211(VT-4C)などの直熱管も、やむなく交流点火するしかなかった。

盛大に発生するハムは「ハムバランサー」でなんとか低減した。

電子の世紀へと進化はしたが

時は流れて半世紀、いやそれ以上の60年。

真空管が退役し、半導体の世になり、電気・電子・通信・コンピュータ技術は飛躍的な発展を遂げた。

半導体デバイスの進化も、当時の人から見れば想像を絶する異世界の出来事のようである。

極めて安定、低インピーダンス、超低ノイズの直流電源など、その気になれば造作もない。

ましてや真空管のヒーターの直流電源など、さらに造作もない。

その現代においても、あえて交流点火を「是」とする根強い風説がある。

「こだわり」こそオーディオの極意

オーディオ道楽など「こだわりの趣味」の最たるものである。

他人には理解されない事に「こだわる」からこそ面白い。

それこそが「趣味」であり「道楽」の王道である。

そのこだわりの一つが「交流点火」であり、私の「最終アンプ」の「段間トランス結合」だろう。

そもそも真空管アンプ自体がそうなのだろう。

崇拝・妄信から良い音は生まれない

ただし私のアンプは、自称「原器を目指した最終アンプ」であり、音響的ハイエンドを強く指向したものである。

懐古趣味、ビンテージ志向、古典有名ブランド回路崇拝、古典巨匠作品崇拝、古典オーディオ評論家妄信などの気持ちは微塵もない。

現代における、現代の電子部品、現代の回路技術、そして現代の工作技術による加工製作。

これらを駆使して「こだわりの真空管式アンプ」を作ったわけである。

音響的ハイエンドを目指すには、「現代」を総動員することが必要である。

WE300Bには交流点火??

とは言え、私のオーディオに対する技術面、思想面での師は「伊藤喜多男」である。

私にとっては、先の段の古典巨匠の筆頭である。

昔、先生が「Stereo Sound誌」に連載された「うえすたん物語」という読み物があった。

Stereo SoundのNO.36('75AUTUMN)が第一回であるが、「開口一番」ともいえる連載第一回では、アマチュアの私たちにいくつかの「戒め」を説いておられる。

その趣旨は「映画館において、映写フィルムのサウンドトラックの再生を唯一の目的に作られたWEのアンプを、家庭に持ち込んでLPレコード(今でいえばCD)を聴こうなどと考えるでない」、といった意味であろう。

現存する大半のWEのアンプは映画館用であり(もちろん古い時代の)、その音作りは映画用に特化され、必要としない8KHzあるいは10KHz以上の高域は減衰させている。

故障が許されないプロ用機器ならではの回路や部品・構造・作り方。

家庭用アンプとはまったく違う目的と思想に基づいて作られた機器。

といったことなどを、巧みな洒落と文章で説いておられる。

WEのアンプや、そのレプリカを云々するには、まずそういったことを認識することが先決であり、単なるブランド志向的な「信奉」・「崇拝」を戒めたものであろう。

銘球WE300Bを、古(いにしえ)の形どおり、交流点火で鳴らすのも大きな楽しみである。

交流点火の音を「いい」、と感じる人もいれば、「ダメ」と思う人もいる。

多かれ少なかれ混入するハムは別にして、音が「いい・悪い」の評価は、ここらあたりの領域になれば、それぞれの人の感性の問題である。

交・直論議の不毛

真空管のヒーターの電気加熱など、回路的には難しくもない問題である。

その是否の仕分けが、50年以上経っても決着しない。

昨今の劇的に進化したエレキの時代に、考えられないことである。

また、現代の管球アンプ愛好家・研究家の多くが、交流・定電流の風説を信じているとはとても思えない。

おそらくネットの時代になり、社会の様々な風説と同様に、この件についても、真偽・真贋いろいろな情報が飛び交うようになった、ということかもしれない。

道楽の世界の遊び事であれば誰も困らないものの、管球アンプの音質を追求する人たちにとってこの議論は、「不毛の50余年」」と言えるだろう。

はたしていつまで続くのであろうか。

直熱管フィラメント点火の革命「3端子レギュレーター」

風評はどうであれ、「文明の利器」である半導体ダイオードや3端子レギュレーターなどの整流・平滑デバイスの登場は、直熱管のフィラメント点火に革命を起こした。

簡単な回路で、極めて安定、低ノイズ、低インピーダンスの優秀な直流電源が実現できるようになった。

3端子レギュレーターの出現によって、ようやく直熱管シングルアンプから、ハムの悩みが解消されたのである。

交流点火であるかぎり、ハムバランサーでいくらがんばってみても、ハムは取り切れない。

よほど特殊な「例外」でないかぎり、現代アンプ、現代オーディオシステムに望まれるS/Nの基準には到底達しない。

「ハム解消」よりも 直流点火そのものに意味あり

私は、直流点火でハムが解消されたから「よし」と言っているのではない。

「ハム解消」は結果の一つであり、「交流ではない直流点火」にこそ、重大な意味がある。

三極管の音の良さが一層際立つ直流点火

三極管の繊細で高解像度、素直でリアリティーのある音。

3端子レギュレーターによる直流点火により、その三極管ならではの質の高さが一層際立つようになった。

当然の結果である。

音を生み出す「源泉」。

熱電子流の発生源であるカソード。

その最重要の電圧を激しく揺さぶっていた交流がなくなった。

まったく静寂、どこまでも平坦。

大きな電圧変動で汚れていた「源泉」が清涼・静寂に澄み渡った。

音響的に良い方向に向かったと考えるのが普通である。

この話しのどこに音質に悪影響があるのか。

また「源泉」を濁す交流点火が、なぜ「いい音」になるのか、私にはまったく理解できない。

強いて推理すれば、

「源泉」を濁す交流点火が、その濁りによる何らかの歪みや付帯音により、アンプの作り具合によっては、それを「いい音」と感じる人もいる。

とでも考えるしかない。

いずれにしろ3端子レギュレーターは、無益な苦労とハムの悩みから解放してくれた、救世主的な直流点火用デバイスだと思う。

いやしくも「最終アンプ」を名乗るからには見解を示せ

ではこれらの風説を正面から考察してみよう

私が「交流点火」問題についてしゃしゃり出るなど、とっくの昔に解決済みの先達も多い中、まことに僭越であり、恐縮至極である。

しかしながら、いやしくも「最終アンプ」を名乗る私の愛機に、直流点火と定電圧点火を「いまさら検討の余地なし」として採用している関係上、「交流点火は音がよい。フィラメントの寿命も長い」説を知らん顔でスルーするわけにもいかない。

少なくとも、その説に対する見解なりを示さないことには、「いまさら検討の余地なし」と見得を切っても、その言の重みはないだろう。

そのことがあり、敢えてこの場で、これらの説を正面から考察してみようと思った次第である。

交流点火最大の問題はハムではない

もちろんハムは問題であるが、私は誰にも聞こえるハムよりも、交流点火されている真空管内部の電子の流れが、カソードに印加した交流電圧によって、激しく揺さぶられることこそ、最大の問題であると考えている(結局はハムと同じ原因であるが)。

この現象は、ハムのように際立った現象として感知されないため、真空管内の増幅を司る現場において、これほど凄まじい変動が発生していることを認識していない方もおられると思う。

真空管の増幅作用の根幹であり、増幅の支点である「揺るぎなく固定されるべきグリッドバイアス」(つまりカソード 対 グリッドの電位)が、交流点火により激しい変動を受けている。

当然、対プレート電圧も変動を受けている。

真空管内のこの現象を直視すれば、またこの事実に気付けば、ハムさえ聞こえなければOKと、簡単には言えないのではないだろうか。

そして何よりも、私はそのような状況下の増幅管から、いい音が出るなどとは、とても考えられない。

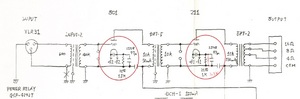

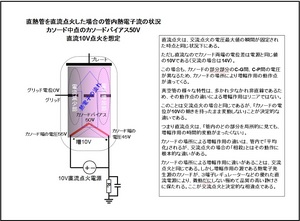

そこで図2のような「思考実験」用の絵を描き、交流点火の真空管内の変動の様子を、改めて考えてみたいと思う。

「最終アンプ」は直流点火で定電圧、おまけに3端子レギュレータですが何か・・

「最終アンプ」誕生の経緯は、当ブログ「最終アンプ」カテゴリーのバックナンバーに綴られている。

本機は1992年の暮れに東京四谷の円通寺坂の工房で誕生した。

ドライバー管801A(VT-62)、出力管211(VT-4C)のオールトランス結合2段増幅であり、どちらもトリエーテッド・タングステン・フィラメントの直熱3極菅である。

もちろん、本機の構想段階や設計段階では、工房と様々なことについて話をした。

そのなかで、本機のフィラメントの点火法について「議論」したことは一度もない。

その問題は世間話の種にはなるが、議論にはならない。

いまさら(20数年前の時点で)検討の余地などまったくない話だからである。

「交流点火は音がよい」という命題は「真」か

「直流点火」そして「定電圧点火」以外に、音響的ハイエンドを目指す「最終アンプ」に適した方法はない。

本機は私の「最終アンプ」として、実現可能な限りの物量を投入したアンプである。

本当に音響的に優位の可能性があるなら、さほど難しくもないフィラメントの点火法程度の問題であれば、いくらでも検討し、工夫、試作、実用ということになったはずである。

「交流点火は音がよい」、「定電流点火も音がよい」、「フィラメントの寿命が長い」という命題は真なのか?

オカルトチックに傾かず、エレキ的・メカ的に合理的な論拠を知りたいものである。

論拠がないなら仮説でもいい。

しかし私はその仮説ですら、いまだに当を得たものを聞いたことがない。

オーディオの通説には、現時点では測定器等で定量的な結果を示すことができないが「真」である、といった案件はいくつもあると思う。

しかしそれらには理論上の証明はなくとも、頷ける仮説はある。

さらにそれらは、決して「証明ができない事柄」なのではないと思う。

オーディオマニアが主張する音質の微妙な部分がどうのこうのといった理屈を、人手とお金をかけて徹底解明するなど、経済合理性で動くこの世の中では相手にされないからである。

「お金をかける価値なし」、つまりは「やる気がないため」に、オーディオの音響に関する微妙な部分が、いまだに「測定できない」、「論証できない」ということになっているのではないかと思う。

仮説 Technicsの精鋭部隊と資金力が現代に在れば

日本のオーディオ産業が花形であった時代。

たとえばその大手であったTechnicsのオーディオ部門の精鋭部隊が、その当時の資金力に相当する額とともに現代に在ればどうだろう。

大松下電器である。

当時のTechnics事業への投下額は半端ではなかったはずである。

おそらく彼らは、アナログ、デジタルを問わず、多くの通説、風説の根拠や反証を、最新の測定分析装置類とコンピュータを駆使して、片っ端から理論的に解き明かすに違いない。

Technicsはさておき、「交流点火は音がよい」という命題を説明する合理的仮説はどこにあるのだろう。

「フィラメントの電位の偏りが、交流で平均化されるから」などの論は、フィラメント寿命の話ならまだしも、音質と関係づけるのは的はずれである。

真空管内の瞬時瞬時の電子の流れが音になり、10KHzとか20KHzとかの音質まで云々される増幅作用に、「平均」などどこに意味があるのだろう。

音質的にはむしろ逆の結果になる可能性が高いことを図は示している。

さらに風説「3端子レギュレータは音が悪い」

この場は3端子レギュレータそのものの話しであり、その前後に置いた回路と関連させたものではない。

議論の余地なく「最終アンプ」のフィラメントの点火は直流点火であり、その電源には、一般的な電圧可変タイプの3端子レギュレータを使った。

ここでもまた「3端子レギュレータは音が悪い」という風説が蔓延している。

案の定、ここも同じく「なぜそうなのか」の合理的説明も、その仮説もない。

どのような構成のレギュレーターならよいのか、その提案もない。

「3端子レギュレータはノイズが多い」などの説は、ダイオードによる整流の話と混同しているのではないだろうか。

もしかしたら3端子レギュレータの内部に、整流用のダイオードが入っていると勘違いしているのではないかと疑いたくもなる。

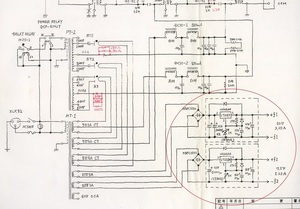

<写真1:「最終アンプ」の俯瞰とシャシー内部>

**シャシー内部の右側面に、厚めのアルミ板を設けて、ドライバー管と出力管それぞれのフィラメント点火電源部が組まれている。茶色の電解コンデンサーの辺りが3端子レギュレータ部で、タイマーリレーの右下がブリッジ整流部である**

a.jpg)

<写真2: 3端子レギュレーター部のクローズアップ>

**左側のLT1084がドライバー管801A(7.5V 1.25A)用、右側のLT8013が出力管211(10V 3.25A)用**

3端子レギュレータには、ダイオードやスイッチング・レギュレーターのような「スイッチング」の要素はなく、高周波も発生しない。

3端子レギュレータの特長であり利点は、リニア方式(つまりはアナログ方式)であるため、ノイズの発生が大変小さい、という点が「売り」である。

そのことを理解した上での「音が悪い」説なのであろうか。

いずれにせよ、私の「最終アンプ」の直熱管点火法式は、上の写真と下の回路図で分かるように、極めて一般的なブリッジ整流器と3端子レギュレーターで構成されている。

可変電圧調整用のポテンショメーターは高級品を使った。

そのためか、何年経過しても、コンマ1ボルトの変化もない。

他の機器での使用経験からもそうであるが、3端子レギュレーターの性能と信頼性は非常に高いとされている。

そしてなにより、3端子レギュレーターを使用した「最終アンプ」の音響は極めて良好である。

フィラメント点火用の3端子レギュレーターが、音的に「何か悪さをしている」などど感じることは微塵もない。

<図1:「最終アンプ」のフィラメント点火用電源部の回路図>

**3端子レギュレーターの一般的な用法であり、特別な点は何もない。この電源部のみに電解コンデンサーが使われている。他はすべてフィルム系コンデンサーである**

直流点火は片減りする?

直流点火の話しの一つに、フィラメントの両端に電位差が生じるため「片減り」して寿命が短くなる、との説がある。

つまり、「交流点火」にはそれがないため長持ちする、という主張である。

801Aの寿命は300時間?

ネットでは「片減り」に関して、801Aの良好動作可能時間は、「直流点火で300時間、交流点火で2000時間」などの数字をあげた記事も見かける。

オーディオ誌の記事を元にした話のようであるが、私はその紙面は読んでいない。

紙面での話しと、それをネットで取り上げた話しと、意味が食い違っている可能性があるかもしれない。

おそらく紙面には載っていると思うが、「300時間」とは、どのような直流点火回路で、どのような動作状況・動作環境のもとで、どのような素性の球を何本程度、日常的にどのように使い続けた結果、どのような症状になったのであろうか。

それらが不明であれば、「300」の数字に意味はない。

私の「最終アンプ」の20年来の稼動実績から、RCA801Aに関しては、左右のチャンネルの2本を、21年間使い、フィラメントが切れたのは3本である。

「最終アンプ」は、現在21歳を越えている。

たとえば、1日2時間、週に3日使うと仮定して、1年間の合計使用時間は約312時間である。

「300時間」とは、この程度の使用頻度でも、801Aは1年と持たないことになる。

私の場合、21年間を通して、本機で球切れになった経験は、ドライバー管の801Aが3本、211はまだ一度もない。

当然ながらステレオなので、それぞれの球は2本づつ稼動している。

ただし211は、同じ球をずっと使い続けていたわけではなく、ここ10数年は3種類を不規則で取替えてはいるが、多くの期間はSTC 4040Aである。

801A、211とも、フィラメントは直流点火、印加電圧は規格の96%に抑えてある。

1日2時間、週に3日使うと仮定して、1年間の合計使用時間は約312時間。

この使用頻度でいくと、5年で1560時間となる。

さて、「直流点火の使用限度は300時間」との話しであるが、この違いはどこにあるのだろうか。

直流点火用電源の回路図は図1、その実物写真は写真1と2である。

直流を作り出す直流定電圧レギュレータ回路は、一般的な電圧可変の3端子レギュレータを使った基本的なものである。

印加電圧は規格の96%に抑えてあり、211は9.6V、801Aは7.2Vである。

安定性は驚くほどであり、何年経っても変わらず9.6V、7.2Vを維持している。

1万時間以上で交流点火の効果発揮??

また似たような話しとして、1万時間以上も使った球を相手に、「交流点火の有効性は1万時間をかなり越えてから効いて来る」などと、超長寿命競争が目的のようなことを言われても困る。

そのような話しは信じられないが、1万時間以上と1万時間以内、どちらかに音質上の重きを置くのであれば、1万時間以内に決まっている。

いい音を第一の目標にする人であれば、1万時間の間、いい音で鳴り続けてくれるなら、それ以上は急速に衰えても誰も文句は言わないだろう。

私の場合、若く壮健な時代に、よりよい音で鳴ってくれるなら、1万時間以上の時代が犠牲になろうが、寿命が縮まろうが、一向にかまわない。

若い頃の音にはちょっと我慢してもらい、がんばって働いていれば、超高齢になってからいいことがある、などは本末転倒である。

「最終アンプ」に交流点火と定電流点火はノー

「最終アンプ」において、直熱管のフィラメントは直流点火するしかない。

交流点火で一般的に使われるハム相殺用のハムバランサーなどで、ハムは完全には取りきれない。

出力管だけの話であれば、低能率のスピーカーなら、人によってはハムが気にならない程度に軽減できるかもしれない。

しかし私の「最終アンプ」のように、ドライバー管も直熱管である場合など、交流点火ではまったく使い物にならない。

その場合、もしドライバー管と出力管との逆位相による打消し等の手法で、ハムを軽減することが可能であったとしても、そのような「帳尻合わせ」などは本末転倒であり、その手の操作が音質向上に役立つわけはない。

さらに大きな問題は、ハムバランサーで無信号時のハムだけを相殺しても、オーディオ信号を増幅している状態では、増幅されたオーディオ信号そのものに相殺できない歪が残るのではないだろうか。

なにしろ、真空管内の電子の流れの発生源であるカソードの電位が、交流によって大きく変動しているのである。

不思議なことに、私はこのことを指摘した記事を見たことがない。

もしかしたら、私のとんでもない勘違いなのかもしれないが、真空管の各種の動作特性が、多かれ少なかれ非線形であることから、図1や図2から思考実験をしてみると、発生する歪をハムバランサーで相殺することは不可能に思える。

50年前の未熟オーディオの時代に逆戻り

ハムを打ち消す「逆ハム注入法」なども提案されているらしい。

歪みを逆歪みで打ち消す。

これなどは、私が「最終アンプ」で目指した方向と、まったく正反対の考え方であり、もっとも排除したい手法の一つである。

目的と手段の本末転倒である。

つまり「直熱管アンプ作成の第一の目的は交流点火にあり」といっているように私には聞こえる。

「交流点火を成功させるためには、音質は二の次である」とのようにも聞こえる。

真空管回路において、歪みを逆歪みで打ち消す愚

この歪み打ち消しの話しは今から50年も前、東京オリンピックが開催された1964年よりさらに前の時代の様相を呈している。

そのころのオーディオ誌のバックナンバーをめくれば、類似の製作記事が山ほど出てくる。

真空管増幅回路において、「ある部分の歪みを補正するために、その後ろの段を、逆の歪みが発生するような増幅特性(増幅カーブ)にして相殺する」というものである。

つまり、歪んだ信号を、逆歪みが発生する増幅段をわざわざ作って相殺する、という発想である。

その昔、この手の「歪み補正回路」が盛んにもてはやされ、様々な方式による歪率低減競争となってオーディオ誌の紙面を賑わわせた。

歪率さえ低ければ「優秀なアンプ」であり、「音響的にも優れたアンプ」と思われていた時代であった。

単純な正弦波の信号を、その上にまた単純なオッシロスコープや歪み率計で観察すれば、確かに歪が相殺されているように見えるだろう。

そのような歪み補正回路で作られたアンプの音がいかに「悲惨」であったかは、こういった手法のその後を見れば言うまでもない。

単純な正弦波の増幅と、複雑怪奇な音楽音源の増幅とを同一視し、簡単なオッシロスコープや歪み率計で観測して云々していた「オーディオ界がまだ貧しい時代」を物語る、オーディオ発達史の一ページである。

その手の話しが現代に甦えるなど、唖然というほかにない。

(ただし、何度も申し上げているように、いろいろなことをよく理解しておられる方が、趣味として、研究として、信念として試みることに、少しも意見を挟むものではありません。

「最終アンプ」に直流と定電圧を採った手前、交流と定電流を排除したことについての私の見解をお話ししています)

図解:交流点火の管内で何が起こっているか

直熱管を交流点火した場合の、真空管内の熱電子流の振る舞いを、交流の周期に対応して図示したものが図2である。

私は過去、このような図を見たことはないが、管内で起こっている現象を把握することが、交流点火の実体を知る上で最短の道であると思う。

私の考え方を整理する意味もあり、また思考実験のための道具としても描いてみた。

図2の模式図は、真空管を真空管記号に模して表し、そこにハムバランサーの回路が接続されている。

ハムバランサーは普通、可変抵抗器であるが、分かり易く固定抵抗として描いてある。

ハムバランス抵抗のRb・Rbの中点と、フィラメントの中央付近の仮想中点との間に「橋」が掛け渡されていると想定する。

そのように見ると、橋には電流が流れない「ホイートストン・ブリッジ」が形成されていることを想定することができる。

いずれにしろ現在、このハムバランサーを調整して、カソードバイアス抵抗Rcの接続点において、ハムのバランスがとれている(交流電圧が最小)状態にあるとしよう。

カソードの対アース電圧は、その中点付近の電圧の50V、と想定する。

グリッドはアース電位の0Vである。

<図2:直熱管を交流点火した場合の電子流の変動の状況>

**フィラメントの長さ方向の電位の傾きに注目し、交流波形の時間軸を追って、順に電子の流れの変化を見る**

管内において「歪みを逆歪みで相殺している」

この図で明らかなように、交流点火による電子の流れには、フィラメントの長さ方向に対応した場所による変動(脈動)が発生している。

私の結論(見解)を先に言うと、先の段の話しの「歪みを逆歪みで相殺する」状況と同じことが起こっている。

図2の模式図の、真空管左側で発生する歪みを、右側で発生する逆歪みで相殺するのがハムバランサーである。

私が問題にするのは、無信号時の脈動(つまりハム)だけが相殺されるのであればまだしも、模式図の真空管内部の左右において、

①カソード 対 グリッド間電圧(つまりグリッドバイアス)

②カソード 対 プレート間電圧(つまりプレート電圧)

が交流点火電圧に対応して変動することである。

フィラメントの両端付近におけるその電圧変動の最大値は、

801A(フィラメント電圧7.5V)の場合は、ルート2倍の10.5V。

211(フィラメント電圧10V)の場合は、ルート2倍の14V。

にもなる。

(注* 交流の場合、たとえば家庭の一般的なコンセントの電圧の100Vとは「実効値」の値であり、実際の電圧は、交流の「山の頂上」と「谷の底」との間(ピーク to ピークといい、p-pと表す)ではルート2倍の141Vになる(瞬時値の最大値のこと。図1の下部参照) )。

「交流点火」説の不思議No1は

「交流点火」説で私が奇異に思うことのNo.1は、「グリッドバイアスの変動」についてである。

50年も60年も昔から、管球アンプ愛好家、研究家が「音質の要」として重要視してきたグリッドバイアス。

「カソード電圧 対 グリッド電圧」であるグリッドバイアスを「安定的に固定する」ことこそ、真空管増幅器の音質にとって極めて重要。

という鉄則である。

音質的高級機において、前段と後段の信号の受け渡しを、簡単な回路で実現できる「CR結合方式」が敬遠されるのは、グリッドバイアスの電位が、オーディオ信号によって僅かな変動を受けることが原因の一つである。

そのため、過去、多くの管球アンプ愛好家や研究家が、グリッドバイアスを安定的に固定するための回路を模索し、いくつかの有効な方式が考案された。

私も、その代表的な方式の一つである「グリッドチョーク方式」をはじめ、いくつかを試みたことがある。

「最終アンプ」には、最もシンプルで最も確実な固定手段である「段間結合トランス方式」を採用した。

真空管増幅作用の核心部である増幅現場において、極力「安定的に固定」しなければならないグリッドバイアスを、交流電圧で大きく揺さぶるなど、常識的にはまったく考えられないことである。

それも微小な揺さぶりではない。

一般的な真空管では、グリッドバイアス電圧は数十V程度である。

それに対し変動電圧は、カソードの場所によっては300Bであれば最大7.0V、211であれば最大14Vにもなる。

真空管内の増幅現場では、その電圧変動が場所によってプラスの変動とマイナスの変動がある。

それを足し合わせて差し引きゼロ、とする仕掛けが「ハムバランサー」である。

真空管の構造の対称性や、増幅作用の諸特性がすべて完璧かつリニアであれば、ハムバランサーも活躍のしがいがある。

しかし真空管は半分手作りであり、諸特性は非直線のカーブだらけである。

私はたとえ構造が完璧、諸特性も完全リニアであり、ハムバランサーで辻褄があったとしても、グリッドバイアスが激しく変動する、という事実だけで十分である。

この方式はご勘弁願いたい。

過去、グリッドバイアスの安定・固定化に、あれほど熱心に取り組んだ諸兄が、交流点火方式にはどのような意見をもっておられるのだろうか。

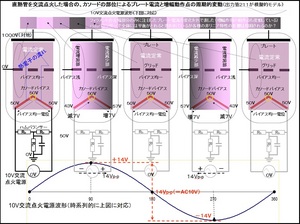

中央に仮想の仕切り板を入れ、左半分の球と右半分の球に分離して考える

さて、①②の電圧変動を考えるに当たり、図2の模式図の真空管を、左右ちょうど半分の所にガラス板の仕切りを入れたと考えれば分かり易い。

左半分の仮想真空管と右半分の仮想真空管とに分離したと考えるわけである。

<図3:中央に仮想の仕切り板を入れ、2つの仮想真空管に分割する>

**管内の電子流の動きを考え易くするため、模式図上、フィラメントの中央から左右対称の位置で2つの仮想真空管に分割したと考える。**

左右の構造は同じであるが、まず左半分の仮想真空管に注目してみよう。

激しくハムは出るし、真空管の増幅作用を司る最も重要なパラメーターである先の①と②の電圧が、フィラメントの点火交流に応じて変動している。

真空管の動作特性を表す「ロードライン」そのものが周期的変動をしていることになり、そのような状態の真空管でオーディオ信号を増幅することなど、普通はあり得ない。

増幅作用のパラメーターが変動していることは、すなわち歪み発生器であり、その程度にもよるが、もはやオーディオ増幅素子の体をなしていない。

仮想真空管の片側だけに注目すれば、交流点火の実体は、このようなものである。

と、私には思える。

互いの逆歪みを足し合わせて帳尻合わせ

ところがこの左半分と右半分の仮想真空管を足し合わせれば、それぞれ逆の歪みが相殺し合い、歪みのない増幅素子となる(かのように見える)。

この状態が交流点火によるハムをハムバランサーで相殺した状況である。

果たして、「交流点火は音がいい」と言われるほど完璧な帳尻合わせが行われているのだろうか。

ハムバランサーによる歪みの完全相殺は不可能

この「見かけ上の帳尻合わせ」を私は「良し」としない。

先にお話しした、昔流行った「歪みを逆歪みで打ち消す回路」の考え方と変わらないと思うからである。

左半分、右半分の仮想真空管で行われる増幅自体がリニア増幅とはいえない状態にある。

また左半分、右半分の歪みの形が、そもそも動作点の違いにより異なるはずである。

その両者をハムバランサーを使って、ある程度相殺したたとしても、「良し」とするわけにはいかない。

なぜなら、繰り返しになるが真空管の構造は、針金を曲げたり折ったり金属板を張ったりの手作業で組み立てられる手工芸品のようなものである。

機械による加工・組み立ての部分があるにせよ、フィラメントの中央からその長さ方向に二分した構造のすべてが、構造的にも電気・電子的にも、完全対称ということはあり得ない。

物理的構造の非対称性から考えても、打ち消されない歪が必ず残る。

つまり、ハムバランサーの機能により、無信号時のハムは相当分が相殺されても、オーディオ信号を増幅する際の、先の①②による歪みを、音響的ハイエンド機が許容できる範囲内に相殺できるとはとても思えない。

「いや、その論は間違っている。私の交流点火アンプの歪率は、このようにコンマ何%で大変優秀である」。

とのご指摘もあるに違いない。

スタチックなサイン波を信号源とした、一般的な歪率計による測定の結果は、先の「真空管回路において、歪みを逆歪みで打ち消す愚」の段の話しと類似と思われる。

そのような測定環境下の歪率計の数字は、必ずしも音の質を表すものではない。

それでも「いい音」と感じるファクターは何か

以上が私の「直熱管交流点火」に対する見解である。

歪みの相殺がどの程度行われているかにかかわらず、「音が良い」と感じている方が、少なからずおられることは事実だろう。

ここで指摘した様々な問題が、何らかファクターとなり、それを「いい音」と感じるのかもしれない。

繰り返しになるが、カソードから発生する電子の「源泉」を濁す交流点火が、その濁りによる何らか歪みや付帯音により、アンプの作り具合によっては、それを「いい音」と感じる人もいる。

私にはそのように考えるしか説明がつかない。

いずれにしろ微妙な感受性の領域の話しであり、「いい音」と感じることを否定するものではないし、実際にそう感じていることを否定することはできない。

ただ私の感覚からは、交流でも直流でも、フィラメント両端の電位差の発生が避けられないのであれば、「交流点火でグリッドバイアス等をバタバタ脈動させるよりも、直流点火で極めて清涼に安定・固定されているグリッドバイアスの方がマシ」である。

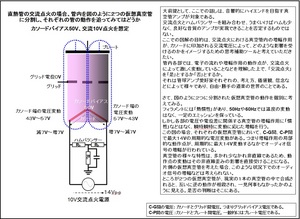

<図4:直熱管を直流点火した場合の管内の電子の流れ>

**カソードの両端には、点火電圧による電位差が生じる。カソードの場所により、グリッドバイアスやプレート電圧が違ってくることは、交流点火の場合と同じである。ただし直流点火の場合は、それらが固定されており変動しない**

私の「最終アンプ」

私の「最終アンプ」のフィラメント電源は、何度も繰り返しになるが「直流点火」、「定電圧点火」、「3端子レギュレータ使用」である(写真1・2、図1参照)。

ハムなし、グリッドバイアス変動なし、増幅の動作点の周期変動なし、極めて静粛な熱電子放出、フィラメントにやさしい定電圧点火。

真空管増幅器として「当たり前」の条件を、3端子レギュレーターが「いとも簡単に」実現している。

これらが「最終アンプ」の極めて良好な音質の素、つまり真空管増幅作用の根源である熱電子放出を担うフィラメントの電源部である。

そしてこのアンプから、満足すべき極めて良好な音が出る。

ヒーターの加熱に関する私の思い

理想のフィラメントやヒーターは、電気を使わず、規定のエミッションが得られる温度に、自分自身が勝手に発熱してくれることだろう。

両端の電位差が生じることなく、すべての問題が雲散霧消する。

繰り返しになるが、音質的見地から重要なのは、直熱管のフィラメントは、増幅作用の源である熱電子を放出する源泉であることを認識しておく必要がある。

そこは常に一定で、鏡のように平らで、微塵の揺らぎもない清涼な(ノイズのない)「パワーの源泉」でなければならない。

極めて当然の話である。

その清涼な源泉から供給される、極めて安定、極めて一定の電子流を引き出すのがB電源である。

そのためにこそ、経験豊かな管球アンプ愛好家は、B電源部を重視する。

私の「最終アンプ」も、シャシー全体の2/3を電源部が占めている。

「交流点火」は、フィラメントに5Vや10Vなどの交流を重畳し、その清涼で一定した電子の放出そのものと、オーディオ信号を増幅するための電子の流れを、部位に応じて変動させる。

ハムバランサーの機能によって、真空管出力は熱電子全体の流れの平均(中点)が取り出されるため、一見、揺さぶりなどないように見える。

しかし管内の電子の流れは、フィラメントのそれぞれの場所により、大きな揺さぶりを受けているはずである。

ハムバランサーをズラしたときのハムが、その「揺さぶり」の実体である。

愛聴盤のCDを聴いているとしよう。

ハムバランサーを右に大きくズラした時の、強烈なハムを伴った音。

そしてハムバランサーを左に大きくズラした時の、強烈なハムを伴った音。

このハムで強烈に変調された2つの音を足し合わせて聴いているのが、他でもない「交流点火・ハムバランサー方式の音」なのである。

「交流点火は音がいい」との説を、私は信じることができない。

仮に音がよくなる要素があったとしても、そのような「粗野」な手法を私は好まない。

付録的お話し

昔むかし、真空管が発明され、世の中で使われ始めた頃のお話し。

若い方は知らないかもしれないし、年配の方は忘れているかもしれない。

<写真3:1925年製 米国Atwater Kent社の高級ラジオModel 20C>

**使われている真空管はトリエーテッド・タングステン・フィラメントの01系。フィラメント電圧は直流4V~6Vあたりをレオスタットで調整しながら使う。受信感度や受信調整、音量などの調整は真空管のフィラメントの電圧を上げ下げして行う豪快で大胆な方法**

真空管は生まれながらに「直流っ子」

真空管の増幅作用が発見されたのが1912年、そして実用三極真空管が開発され(1914年)、本格的なラジオ放送が開始され(1920年)、その後に真空管式のラジオ受信機が作られ始めた。

写真3は私が修復し、CD棚の上に乗せて時々聴いている1925年頃の米国Atwater Kent社の量産高級ラジオ、Model 20Cである。

点灯している真空管はすべてが同一球、RCAの01Aであり、フィラメントはトリエーテッド・タングステンである。

(元来はナス型のUX-201が使われていた。しかしフィラメントは同じトリエーテッド・タングステンであるのに、バルブ全体が鏡面になっていて点灯時の光が見えない。

そのためフィラメント電圧調整用のレオスタットの働きが目視できず不便であり、時代が少し下った頃の01Aに挿し替えてある)。

この頃はまだ実用的な整流菅が開発されておらず、電源はすべてバッテリーであった。

このラジオも、「フィラメント用」、「グリッドバイアス用」、「B電源用」など、全部で5種類もの直流電源を必要とする。

整流器がなかった当時は、その電源をすべてバッテリーから供給しなければならなかった。

つまり真空管は、生まれながらに「直流っ子」なのである。

実用真空管が世間にデビューした1914年頃から十数年ほどは、家庭用のすべての真空管機器の電源はバッテッリーによる直流であったわけである。

その後、1927年ごろから整流管が使われ始め、電灯線を電源としてフィラメントの交流点火も行われるようになった。

ようやくバッテリーから開放される時代が到来したのである。

ここで??が湧いてくる

先のトリエーテッド・タングステン・フィラメント801Aの「300時間 vs 2000時間」説である。

その説が「真」であれば、このラジオのUX-201(トリエーテッド・タングステン・フィラメント)など、当時はたいへん高価であった真空管の寿命が、交流点火が可能になったおかげで10倍近くも延びたことになる。

それはもう上を下への大騒ぎ、大変な出来事であったに違いない。

しかしそのような大事件の記述は、真空管の歴史を紐解いても出てこない。

点火法などいろいろ遊んだ300Bsアンプ

さてさて長々と、私の「最終アンプ」のフィラメントが、

「直流」

「定電圧」

「3端子レギュレーター」

の3点セットで点火されている理由をお話ししました。

直熱管のフィラメントの点火には、これが、もっとも簡単、もっとも素直、もっとも安心、そして音もいい、すべてが揃った最良の方式であることを、私の「最終アンプ」が21年の実績から物語っています。

もちろん「オーディオ道楽」のことですから、楽しみ方は千差万別。

私も、形が違う各種のハムバランサーをいくつか所持していますが、使われた歴史が大変古いだけに、その蒐集や、それらを実機に使ってみることも面白いものです。

私もそのようなことをやっていました。

<写真4:譲り受けた300Bsアンプ。秋葉原 富士商会の店頭で鳴っていた>

**MT管風の球はサーマルリレー管。水銀蒸気整流管83のディレー用。散々いじり倒して現在は稼動せず。そのうち何とかせねば、と思案中です**

かって秋葉原に、真空管や関連部品などを扱う富士商会の店舗がありました。

「うなぎの寝床」のように間口が狭く、奥に長い店でした。

20年以上前のことですが、その店頭で鳴っていた、ミリタリー風の頑丈な鉄板シャシーに組んだ300Bシングルのアンプを譲り受け、いろいろな点火法で楽しく遊びました。

5Vのスイッチング・レギュレーターによる点火もやってみました。

定電圧放電管(ネオンの発光が魅力)を使って、固定バイアスにして楽しんだこともあります。

機会がありましたら当日記に、と思っていますが、それには少々手を入れなければならず、その腰が例によって上がりません。

今は納戸に押し込めてありますが、今日の日記にと、昔の写真を引っ張り出してみたら、格好だけはなかなかよく、ちょっと見直した次第です。

その格好に見合う音が出るように、がんばろうかと思います。

このアンプの真ん中のWE272Aという球、実はほとんど増幅度がなく、何のためにあるのか分からないような存在です。

でも私、なぜかこのメッシュ・プレートがたまらなく好きです。

それで敢えて使っています(「最終アンプ」とは楽しみ方が違うので・・)。

(「最終アンプ」(7の2)交流点火・直流点火」 おわり)

こんばんは

直熱管の、交流点火、、直流点火、、やはり鳴らすソフトや、鳴らすスピーカーなど周りの機材の環境によっても、評価は違ってくると感じています。

専門的なことはさっぱりわかりませんが、米RCAの245アンプや、英フェランテーのアンプなど、やはりそのままのAC点火が、RCAやフェランテーのスピーカーを鳴らすとしっくりきます。

50年代のタンノイを、その時代の付属のHIFIアンプで鳴らしていましたが、今はPX4のシングルで、鳴らしています。これ、違うんだろうなあ、などと思いながら、いろいろなソフトを流しています。

70年代以降装置、ソフトではまた違った世界が、、と思います。骨董機器の世界で、うまくLPレコードにだまされたい、、と思っていますので、今のPX4アンプはAC点火で満足しています。

by marco (2014-04-26 02:37)

marcoさん、ご訪問ありがとうございます。「うまくLPレコードにだまされたい」とは、奥の深い素晴らしい表現だと思います。そうなんですね。LPレコードも、50年代から現在プレスのものまであり、古い盤は、その時代の機材で楽しみたい、という心はよく分かります。また、時代に囚われず、現在の音響的ハイエンドを目指した機材で再生するLPレコードは、盤と演奏によっては(実に巧妙にだまされて)感涙ものであり、当ブログの「直流点火」は、その感動を求めての話でした。

その話しのカナメは、交流点火の真空管内の増幅作用には、見かけ上、ハムバランサーにより、ある程度相殺されて現実的感覚が薄いものの、グリッドバイアスが交流による激しい変動を受けており、その影響により電子流の部分部分が激しく変動しながら増幅している、という事実です。真空管内のそのような現象が、音響的ハイエンドを指向する真空管増幅器に、いい影響を与えるわけはない、という論法です。

真空管増幅器の様々な回路方式の音を楽しむ、という観点からの話ではなく、ひたすら純粋に、何も足さない・何も引かない「真空管の理想の増幅器」を追求した場合の点火法式として考察したもの、と思っていただければ幸いです。

ご訪問と、英フェランテーの音が聴こえてくるようなお話し、どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。(PX4いいですね。私もチャンスはあったのですが、ついに手を出さずじまいです)

by AudioSpatial (2014-04-26 12:30)

こんばんは

丁寧なご返信いただき、ありがとうございます。これからも、楽しんで読ませていただきます。

PX4も素敵ですが、6BQ5などの球も、いいですね。タンノイステレオを鳴らしているのが、このPPのビームエコーという会社のステレオプリメインアンプです。

かなりうまく、だましてくれます。(笑)

by marco (2014-04-27 01:19)

お邪魔します。 自分も相当へそ曲がりでありまして、「直熱管は全てAC点火すべし」を信条にしております。DC点火を否定はしませんが、自分ではとても致しません。

拙宅の2A3シングル、WE300Bシングル、WE300Bpp、245シングル、盟友に進呈したVT62ppも全てAC点火です。

個人的には直熱管らしさがいちばん出るのがAC点火だと感じております。

by 大坪 靖 (2015-09-07 15:10)

フィラメントの温度によって、その抵抗値が変わるので定電圧点火はちょっと怖いですね。フィラメントが冷えてる時が一番抵抗値が低いので、定電圧で一気に電圧かけると大電流が流れます(ラッシュカーレント)。これが寿命を早めるといわれています。これに対し定電流点火は、フィラメントの温度上昇に合わせて電圧が高くなっていくので、さながらオートスロースタートアップのごときです。また、フィラメントから放出される電子は、電流値依存なので本質的な安定化回路となります。わたしは、レギュレータ及びツェナーの代わりにLEDを基準電圧に使ったトランジスタによる定電流点火まで試して、音の良さを確認しました。ですが今はフィラメントトランスのセンタータップでノイズキャンセルしたAC点火に落ち着いています。机上だけでなく、実際にお試しになってはいかがでしょうか。

by さとう (2015-09-16 22:53)

整流管も当然直流点火してますよねー?

by 板橋 (2016-02-24 08:27)

興味深いお話、有難うございます。

私は2.5V以外での交流点火はやったことが無いのですが、2A3や45の音の良さは交流点火でも低ハムが期待できる点にあると思います。

300Bの直流点火は色々やりましたが、ヒータートランス+定電流+ヒーター・チョークがベストだと思います。この規模ですと当然外付けになりますが。

板橋さんの言われている、整流管の直流点火は是非やってみたいと思っております。

インプットとインター・ステージのトランスが入手出来たので、浅野さんの50シングルを追試しようと思ってるんですが、さてフィラメントの点火はどうしたものかとw

7.5V管は果たしてハムバランサーでハムをどこまで取りきれるのか?

直流点火もさすがに7.5V管だとフィラメント電位の偏在が大きいのでチョットどんなもんかと。

300シングル用の1.2A定電流点火装置を流用するのもアリかもしれません。

ただ、そのままだと素子の耐圧がチョット心配ですが。

オリジナルは勿論交流点火なんですが。

by 青木 裕 (2017-03-06 14:50)

私は64歳の若輩(?)のため、AudioSpacialさんの真空管に関するご経験と知識がうらやましいの一言です。書籍をたよりに独学して管球アンプ作りをしていますが、近年のインターネットのおかげでAudioSpacialさんのお話を聞かせていただくことができました。貴重なお話をまことにありがとうございました。

自分はハムが出やすいかどうかで交流点火と直流点火を選んでいます。2A3の2.5Vは交流点火で済まし、10や845は直流点火しています。直流点火は抵抗を使ったΠ型フィルターに大容量のケミコンという素朴な方式です。この場合、念のため設計時にハムバランサーを入れても、組み立て後に不要だったことが判明するという具合です。ただ、845アンプではデカプリング抵抗の発熱がたいへん大きいので、いずれ3端子レギュレターを試してみようと思っています。

私の場合、どの方式を選ぶというのは実用性の見地から妥当なものとか、費用(手間)対効果で合理的に判断するとか、そのような考えかたでおります。何かの方式が唯一絶対と信じるのは信仰に近いものなので、信教の自由を尊んであげることが大切だとは思います。ですが、科学的見地から検証するという姿勢はもっと大切だと思っています。

by 秋には秋の風 (2018-10-08 12:41)

交流点火であれ、直流点火であれ、信号を取り出すにはハムバランサなどの抵抗が必要になりますが、ご存じの通り、91アンプのように交流点火で、信号はフィラメントトランスの中点から取り出す方法もあり、非常にシンプルです。その分、トランスの中点の精密性など一定の配慮が必要とされるので、現在は入手性が不利ですが、ハムバランサや固定抵抗を必要せず、その対称性から非常に美しく感じますし、一度試してみたいと考えています。

要は、心地よい音が出ると感じる方法を採用すればよいというのが答えと思っています。各点火方法にはこれまで実績があり、それぞれに長所・短所があるので、例えば、交流点火の短所と直流点火の長所を比較しても答えが出ないのは明らかです。大げさですが、ここまでくれば楽器の領域、上にも同じようなことが述べられていますが感性の領域だと思います。そのため、重要なのは、自作アンプが楽器の領域で議論できるに堪える電気回路の理論を満足したアンプを設計し、音楽的にするにはどれだけ教科書的でないか、その差を意識することこそノウハウであり、無限パラメータの中で迷子にならず良い音を追求しというのが私の製作方針です。

更に言うと、点火ネタや整流管VSダイオードなど、これらは比較的初心者でも議論しやすいネタばかりというのも・・・な気がします。それより、過去の回路の考察や改良、過去の技術者が解決できなかった課題を克服するなどなど、ネタはたくさんあるのにと思ってしまいます。

by お名前(必須) (2020-12-17 01:10)

上記、名前が抜けていました。申し訳ありません。TRCと申します。40代です。

なお、上記のコメントの補足ですが、設計には当然裁量の幅がありますので、音楽性=教科書的ではない事と言っているのではありません。

by TRC (2020-12-17 01:18)