「最終アンプ」(7の2)交流点火・直流点火 [原器を目指した「最終アンプ」]

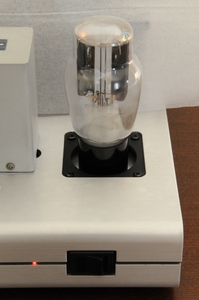

上段はラッシュカレントでピカーと光る不良MT管(記事は(7の1))。

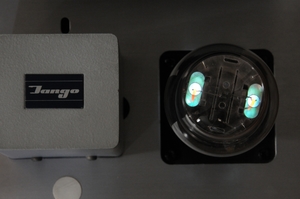

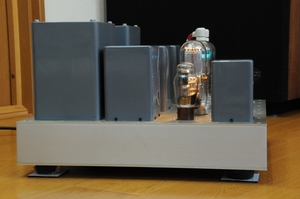

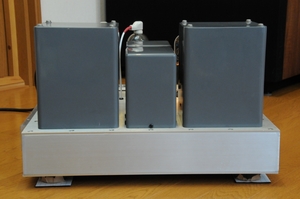

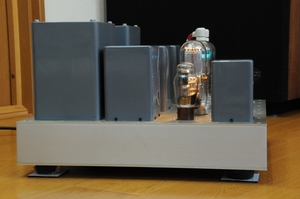

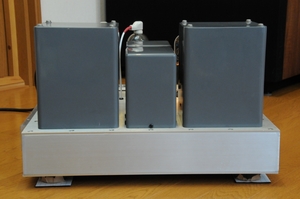

下段は私が20年以上前に、交流点火やスイッチング・レギュレーター点火など、散々いじり倒したWE300Bsアンプです(記事は当記事末尾)。

高性能整流素子がなかった時代の手法「交流点火+ハムバランサー」

「交流点火」、「直流点火」のネット情報を検索して驚いた。

先の「最終アンプ」(6)の日記は、「最終アンプ」に採用したフィラメントの点火法と、グリッドバイアスの手法についての考え方などを綴るつもりであった。

その参考にと、ネットを検索した結果、思わぬ方向に展開することになってしまった。

直熱管において、交流および定電流点火は「音がよい」、「寿命が延びる」等の風説が蔓延している。

この議論、50年前の東京オリンピックよりもずっと以前からある。

真空管のヒーターの電気加熱を、交流で行うか直流で行うか。

3端子レギュレーターはまだ影も形もなく、シリコンダイオードもまだ普及していなかった時代。

2A3や300B、801A(VT-62)や211(VT-4C)などの直熱管も、やむなく交流点火するしかなかった。

盛大に発生するハムは「ハムバランサー」でなんとか低減した。

電子の世紀へと進化はしたが

時は流れて半世紀、いやそれ以上の60年。

真空管が退役し、半導体の世になり、電気・電子・通信・コンピュータ技術は飛躍的な発展を遂げた。

半導体デバイスの進化も、当時の人から見れば想像を絶する異世界の出来事のようである。

極めて安定、低インピーダンス、超低ノイズの直流電源など、その気になれば造作もない。

ましてや真空管のヒーターの直流電源など、さらに造作もない。

その現代においても、あえて交流点火を「是」とする根強い風説がある。

「こだわり」こそオーディオの極意

オーディオ道楽など「こだわりの趣味」の最たるものである。

他人には理解されない事に「こだわる」からこそ面白い。

それこそが「趣味」であり「道楽」の王道である。

そのこだわりの一つが「交流点火」であり、私の「最終アンプ」の「段間トランス結合」だろう。

そもそも真空管アンプ自体がそうなのだろう。

崇拝・妄信から良い音は生まれない

ただし私のアンプは、自称「原器を目指した最終アンプ」であり、音響的ハイエンドを強く指向したものである。

懐古趣味、ビンテージ志向、古典有名ブランド回路崇拝、古典巨匠作品崇拝、古典オーディオ評論家妄信などの気持ちは微塵もない。

現代における、現代の電子部品、現代の回路技術、そして現代の工作技術による加工製作。

これらを駆使して「こだわりの真空管式アンプ」を作ったわけである。

音響的ハイエンドを目指すには、「現代」を総動員することが必要である。

WE300Bには交流点火??

とは言え、私のオーディオに対する技術面、思想面での師は「伊藤喜多男」である。

私にとっては、先の段の古典巨匠の筆頭である。

昔、先生が「Stereo Sound誌」に連載された「うえすたん物語」という読み物があった。

Stereo SoundのNO.36('75AUTUMN)が第一回であるが、「開口一番」ともいえる連載第一回では、アマチュアの私たちにいくつかの「戒め」を説いておられる。

その趣旨は「映画館において、映写フィルムのサウンドトラックの再生を唯一の目的に作られたWEのアンプを、家庭に持ち込んでLPレコード(今でいえばCD)を聴こうなどと考えるでない」、といった意味であろう。

現存する大半のWEのアンプは映画館用であり(もちろん古い時代の)、その音作りは映画用に特化され、必要としない8KHzあるいは10KHz以上の高域は減衰させている。

故障が許されないプロ用機器ならではの回路や部品・構造・作り方。

家庭用アンプとはまったく違う目的と思想に基づいて作られた機器。

といったことなどを、巧みな洒落と文章で説いておられる。

WEのアンプや、そのレプリカを云々するには、まずそういったことを認識することが先決であり、単なるブランド志向的な「信奉」・「崇拝」を戒めたものであろう。

銘球WE300Bを、古(いにしえ)の形どおり、交流点火で鳴らすのも大きな楽しみである。

交流点火の音を「いい」、と感じる人もいれば、「ダメ」と思う人もいる。

多かれ少なかれ混入するハムは別にして、音が「いい・悪い」の評価は、ここらあたりの領域になれば、それぞれの人の感性の問題である。

交・直論議の不毛

真空管のヒーターの電気加熱など、回路的には難しくもない問題である。

その是否の仕分けが、50年以上経っても決着しない。

昨今の劇的に進化したエレキの時代に、考えられないことである。

また、現代の管球アンプ愛好家・研究家の多くが、交流・定電流の風説を信じているとはとても思えない。

おそらくネットの時代になり、社会の様々な風説と同様に、この件についても、真偽・真贋いろいろな情報が飛び交うようになった、ということかもしれない。

道楽の世界の遊び事であれば誰も困らないものの、管球アンプの音質を追求する人たちにとってこの議論は、「不毛の50余年」」と言えるだろう。

はたしていつまで続くのであろうか。

直熱管フィラメント点火の革命「3端子レギュレーター」

風評はどうであれ、「文明の利器」である半導体ダイオードや3端子レギュレーターなどの整流・平滑デバイスの登場は、直熱管のフィラメント点火に革命を起こした。

簡単な回路で、極めて安定、低ノイズ、低インピーダンスの優秀な直流電源が実現できるようになった。

3端子レギュレーターの出現によって、ようやく直熱管シングルアンプから、ハムの悩みが解消されたのである。

交流点火であるかぎり、ハムバランサーでいくらがんばってみても、ハムは取り切れない。

よほど特殊な「例外」でないかぎり、現代アンプ、現代オーディオシステムに望まれるS/Nの基準には到底達しない。

「ハム解消」よりも 直流点火そのものに意味あり

私は、直流点火でハムが解消されたから「よし」と言っているのではない。

「ハム解消」は結果の一つであり、「交流ではない直流点火」にこそ、重大な意味がある。

三極管の音の良さが一層際立つ直流点火

三極管の繊細で高解像度、素直でリアリティーのある音。

3端子レギュレーターによる直流点火により、その三極管ならではの質の高さが一層際立つようになった。

当然の結果である。

音を生み出す「源泉」。

熱電子流の発生源であるカソード。

その最重要の電圧を激しく揺さぶっていた交流がなくなった。

まったく静寂、どこまでも平坦。

大きな電圧変動で汚れていた「源泉」が清涼・静寂に澄み渡った。

音響的に良い方向に向かったと考えるのが普通である。

この話しのどこに音質に悪影響があるのか。

また「源泉」を濁す交流点火が、なぜ「いい音」になるのか、私にはまったく理解できない。

強いて推理すれば、

「源泉」を濁す交流点火が、その濁りによる何らかの歪みや付帯音により、アンプの作り具合によっては、それを「いい音」と感じる人もいる。

とでも考えるしかない。

いずれにしろ3端子レギュレーターは、無益な苦労とハムの悩みから解放してくれた、救世主的な直流点火用デバイスだと思う。

いやしくも「最終アンプ」を名乗るからには見解を示せ

ではこれらの風説を正面から考察してみよう

私が「交流点火」問題についてしゃしゃり出るなど、とっくの昔に解決済みの先達も多い中、まことに僭越であり、恐縮至極である。

しかしながら、いやしくも「最終アンプ」を名乗る私の愛機に、直流点火と定電圧点火を「いまさら検討の余地なし」として採用している関係上、「交流点火は音がよい。フィラメントの寿命も長い」説を知らん顔でスルーするわけにもいかない。

少なくとも、その説に対する見解なりを示さないことには、「いまさら検討の余地なし」と見得を切っても、その言の重みはないだろう。

そのことがあり、敢えてこの場で、これらの説を正面から考察してみようと思った次第である。

交流点火最大の問題はハムではない

もちろんハムは問題であるが、私は誰にも聞こえるハムよりも、交流点火されている真空管内部の電子の流れが、カソードに印加した交流電圧によって、激しく揺さぶられることこそ、最大の問題であると考えている(結局はハムと同じ原因であるが)。

この現象は、ハムのように際立った現象として感知されないため、真空管内の増幅を司る現場において、これほど凄まじい変動が発生していることを認識していない方もおられると思う。

真空管の増幅作用の根幹であり、増幅の支点である「揺るぎなく固定されるべきグリッドバイアス」(つまりカソード 対 グリッドの電位)が、交流点火により激しい変動を受けている。

当然、対プレート電圧も変動を受けている。

真空管内のこの現象を直視すれば、またこの事実に気付けば、ハムさえ聞こえなければOKと、簡単には言えないのではないだろうか。

そして何よりも、私はそのような状況下の増幅管から、いい音が出るなどとは、とても考えられない。

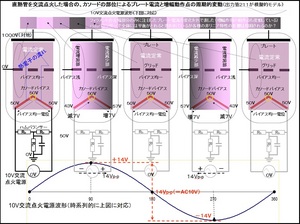

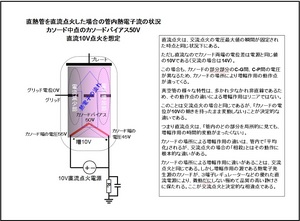

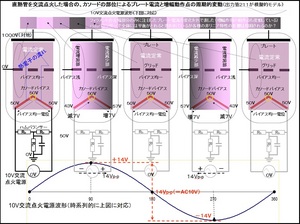

そこで図2のような「思考実験」用の絵を描き、交流点火の真空管内の変動の様子を、改めて考えてみたいと思う。

「最終アンプ」は直流点火で定電圧、おまけに3端子レギュレータですが何か・・

「最終アンプ」誕生の経緯は、当ブログ「最終アンプ」カテゴリーのバックナンバーに綴られている。

本機は1992年の暮れに東京四谷の円通寺坂の工房で誕生した。

ドライバー管801A(VT-62)、出力管211(VT-4C)のオールトランス結合2段増幅であり、どちらもトリエーテッド・タングステン・フィラメントの直熱3極菅である。

もちろん、本機の構想段階や設計段階では、工房と様々なことについて話をした。

そのなかで、本機のフィラメントの点火法について「議論」したことは一度もない。

その問題は世間話の種にはなるが、議論にはならない。

いまさら(20数年前の時点で)検討の余地などまったくない話だからである。

「交流点火は音がよい」という命題は「真」か

「直流点火」そして「定電圧点火」以外に、音響的ハイエンドを目指す「最終アンプ」に適した方法はない。

本機は私の「最終アンプ」として、実現可能な限りの物量を投入したアンプである。

本当に音響的に優位の可能性があるなら、さほど難しくもないフィラメントの点火法程度の問題であれば、いくらでも検討し、工夫、試作、実用ということになったはずである。

「交流点火は音がよい」、「定電流点火も音がよい」、「フィラメントの寿命が長い」という命題は真なのか?

オカルトチックに傾かず、エレキ的・メカ的に合理的な論拠を知りたいものである。

論拠がないなら仮説でもいい。

しかし私はその仮説ですら、いまだに当を得たものを聞いたことがない。

オーディオの通説には、現時点では測定器等で定量的な結果を示すことができないが「真」である、といった案件はいくつもあると思う。

しかしそれらには理論上の証明はなくとも、頷ける仮説はある。

さらにそれらは、決して「証明ができない事柄」なのではないと思う。

オーディオマニアが主張する音質の微妙な部分がどうのこうのといった理屈を、人手とお金をかけて徹底解明するなど、経済合理性で動くこの世の中では相手にされないからである。

「お金をかける価値なし」、つまりは「やる気がないため」に、オーディオの音響に関する微妙な部分が、いまだに「測定できない」、「論証できない」ということになっているのではないかと思う。

仮説 Technicsの精鋭部隊と資金力が現代に在れば

日本のオーディオ産業が花形であった時代。

たとえばその大手であったTechnicsのオーディオ部門の精鋭部隊が、その当時の資金力に相当する額とともに現代に在ればどうだろう。

大松下電器である。

当時のTechnics事業への投下額は半端ではなかったはずである。

おそらく彼らは、アナログ、デジタルを問わず、多くの通説、風説の根拠や反証を、最新の測定分析装置類とコンピュータを駆使して、片っ端から理論的に解き明かすに違いない。

Technicsはさておき、「交流点火は音がよい」という命題を説明する合理的仮説はどこにあるのだろう。

「フィラメントの電位の偏りが、交流で平均化されるから」などの論は、フィラメント寿命の話ならまだしも、音質と関係づけるのは的はずれである。

真空管内の瞬時瞬時の電子の流れが音になり、10KHzとか20KHzとかの音質まで云々される増幅作用に、「平均」などどこに意味があるのだろう。

音質的にはむしろ逆の結果になる可能性が高いことを図は示している。

さらに風説「3端子レギュレータは音が悪い」

この場は3端子レギュレータそのものの話しであり、その前後に置いた回路と関連させたものではない。

議論の余地なく「最終アンプ」のフィラメントの点火は直流点火であり、その電源には、一般的な電圧可変タイプの3端子レギュレータを使った。

ここでもまた「3端子レギュレータは音が悪い」という風説が蔓延している。

案の定、ここも同じく「なぜそうなのか」の合理的説明も、その仮説もない。

どのような構成のレギュレーターならよいのか、その提案もない。

「3端子レギュレータはノイズが多い」などの説は、ダイオードによる整流の話と混同しているのではないだろうか。

もしかしたら3端子レギュレータの内部に、整流用のダイオードが入っていると勘違いしているのではないかと疑いたくもなる。

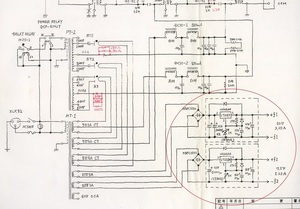

<写真1:「最終アンプ」の俯瞰とシャシー内部>

**シャシー内部の右側面に、厚めのアルミ板を設けて、ドライバー管と出力管それぞれのフィラメント点火電源部が組まれている。茶色の電解コンデンサーの辺りが3端子レギュレータ部で、タイマーリレーの右下がブリッジ整流部である**

a.jpg)

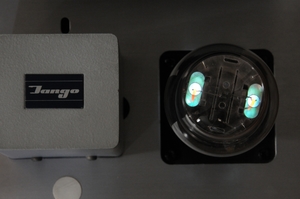

<写真2: 3端子レギュレーター部のクローズアップ>

**左側のLT1084がドライバー管801A(7.5V 1.25A)用、右側のLT8013が出力管211(10V 3.25A)用**

3端子レギュレータには、ダイオードやスイッチング・レギュレーターのような「スイッチング」の要素はなく、高周波も発生しない。

3端子レギュレータの特長であり利点は、リニア方式(つまりはアナログ方式)であるため、ノイズの発生が大変小さい、という点が「売り」である。

そのことを理解した上での「音が悪い」説なのであろうか。

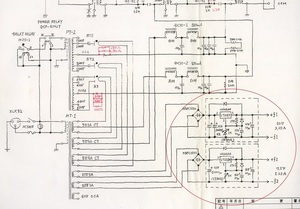

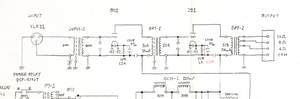

いずれにせよ、私の「最終アンプ」の直熱管点火法式は、上の写真と下の回路図で分かるように、極めて一般的なブリッジ整流器と3端子レギュレーターで構成されている。

可変電圧調整用のポテンショメーターは高級品を使った。

そのためか、何年経過しても、コンマ1ボルトの変化もない。

他の機器での使用経験からもそうであるが、3端子レギュレーターの性能と信頼性は非常に高いとされている。

そしてなにより、3端子レギュレーターを使用した「最終アンプ」の音響は極めて良好である。

フィラメント点火用の3端子レギュレーターが、音的に「何か悪さをしている」などど感じることは微塵もない。

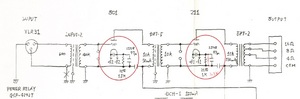

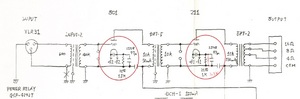

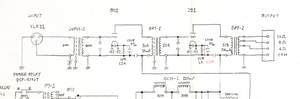

<図1:「最終アンプ」のフィラメント点火用電源部の回路図>

**3端子レギュレーターの一般的な用法であり、特別な点は何もない。この電源部のみに電解コンデンサーが使われている。他はすべてフィルム系コンデンサーである**

直流点火は片減りする?

直流点火の話しの一つに、フィラメントの両端に電位差が生じるため「片減り」して寿命が短くなる、との説がある。

つまり、「交流点火」にはそれがないため長持ちする、という主張である。

801Aの寿命は300時間?

ネットでは「片減り」に関して、801Aの良好動作可能時間は、「直流点火で300時間、交流点火で2000時間」などの数字をあげた記事も見かける。

オーディオ誌の記事を元にした話のようであるが、私はその紙面は読んでいない。

紙面での話しと、それをネットで取り上げた話しと、意味が食い違っている可能性があるかもしれない。

おそらく紙面には載っていると思うが、「300時間」とは、どのような直流点火回路で、どのような動作状況・動作環境のもとで、どのような素性の球を何本程度、日常的にどのように使い続けた結果、どのような症状になったのであろうか。

それらが不明であれば、「300」の数字に意味はない。

私の「最終アンプ」の20年来の稼動実績から、RCA801Aに関しては、左右のチャンネルの2本を、21年間使い、フィラメントが切れたのは3本である。

「最終アンプ」は、現在21歳を越えている。

たとえば、1日2時間、週に3日使うと仮定して、1年間の合計使用時間は約312時間である。

「300時間」とは、この程度の使用頻度でも、801Aは1年と持たないことになる。

私の場合、21年間を通して、本機で球切れになった経験は、ドライバー管の801Aが3本、211はまだ一度もない。

当然ながらステレオなので、それぞれの球は2本づつ稼動している。

ただし211は、同じ球をずっと使い続けていたわけではなく、ここ10数年は3種類を不規則で取替えてはいるが、多くの期間はSTC 4040Aである。

801A、211とも、フィラメントは直流点火、印加電圧は規格の96%に抑えてある。

1日2時間、週に3日使うと仮定して、1年間の合計使用時間は約312時間。

この使用頻度でいくと、5年で1560時間となる。

さて、「直流点火の使用限度は300時間」との話しであるが、この違いはどこにあるのだろうか。

直流点火用電源の回路図は図1、その実物写真は写真1と2である。

直流を作り出す直流定電圧レギュレータ回路は、一般的な電圧可変の3端子レギュレータを使った基本的なものである。

印加電圧は規格の96%に抑えてあり、211は9.6V、801Aは7.2Vである。

安定性は驚くほどであり、何年経っても変わらず9.6V、7.2Vを維持している。

1万時間以上で交流点火の効果発揮??

また似たような話しとして、1万時間以上も使った球を相手に、「交流点火の有効性は1万時間をかなり越えてから効いて来る」などと、超長寿命競争が目的のようなことを言われても困る。

そのような話しは信じられないが、1万時間以上と1万時間以内、どちらかに音質上の重きを置くのであれば、1万時間以内に決まっている。

いい音を第一の目標にする人であれば、1万時間の間、いい音で鳴り続けてくれるなら、それ以上は急速に衰えても誰も文句は言わないだろう。

私の場合、若く壮健な時代に、よりよい音で鳴ってくれるなら、1万時間以上の時代が犠牲になろうが、寿命が縮まろうが、一向にかまわない。

若い頃の音にはちょっと我慢してもらい、がんばって働いていれば、超高齢になってからいいことがある、などは本末転倒である。

「最終アンプ」に交流点火と定電流点火はノー

「最終アンプ」において、直熱管のフィラメントは直流点火するしかない。

交流点火で一般的に使われるハム相殺用のハムバランサーなどで、ハムは完全には取りきれない。

出力管だけの話であれば、低能率のスピーカーなら、人によってはハムが気にならない程度に軽減できるかもしれない。

しかし私の「最終アンプ」のように、ドライバー管も直熱管である場合など、交流点火ではまったく使い物にならない。

その場合、もしドライバー管と出力管との逆位相による打消し等の手法で、ハムを軽減することが可能であったとしても、そのような「帳尻合わせ」などは本末転倒であり、その手の操作が音質向上に役立つわけはない。

さらに大きな問題は、ハムバランサーで無信号時のハムだけを相殺しても、オーディオ信号を増幅している状態では、増幅されたオーディオ信号そのものに相殺できない歪が残るのではないだろうか。

なにしろ、真空管内の電子の流れの発生源であるカソードの電位が、交流によって大きく変動しているのである。

不思議なことに、私はこのことを指摘した記事を見たことがない。

もしかしたら、私のとんでもない勘違いなのかもしれないが、真空管の各種の動作特性が、多かれ少なかれ非線形であることから、図1や図2から思考実験をしてみると、発生する歪をハムバランサーで相殺することは不可能に思える。

50年前の未熟オーディオの時代に逆戻り

ハムを打ち消す「逆ハム注入法」なども提案されているらしい。

歪みを逆歪みで打ち消す。

これなどは、私が「最終アンプ」で目指した方向と、まったく正反対の考え方であり、もっとも排除したい手法の一つである。

目的と手段の本末転倒である。

つまり「直熱管アンプ作成の第一の目的は交流点火にあり」といっているように私には聞こえる。

「交流点火を成功させるためには、音質は二の次である」とのようにも聞こえる。

真空管回路において、歪みを逆歪みで打ち消す愚

この歪み打ち消しの話しは今から50年も前、東京オリンピックが開催された1964年よりさらに前の時代の様相を呈している。

そのころのオーディオ誌のバックナンバーをめくれば、類似の製作記事が山ほど出てくる。

真空管増幅回路において、「ある部分の歪みを補正するために、その後ろの段を、逆の歪みが発生するような増幅特性(増幅カーブ)にして相殺する」というものである。

つまり、歪んだ信号を、逆歪みが発生する増幅段をわざわざ作って相殺する、という発想である。

その昔、この手の「歪み補正回路」が盛んにもてはやされ、様々な方式による歪率低減競争となってオーディオ誌の紙面を賑わわせた。

歪率さえ低ければ「優秀なアンプ」であり、「音響的にも優れたアンプ」と思われていた時代であった。

単純な正弦波の信号を、その上にまた単純なオッシロスコープや歪み率計で観察すれば、確かに歪が相殺されているように見えるだろう。

そのような歪み補正回路で作られたアンプの音がいかに「悲惨」であったかは、こういった手法のその後を見れば言うまでもない。

単純な正弦波の増幅と、複雑怪奇な音楽音源の増幅とを同一視し、簡単なオッシロスコープや歪み率計で観測して云々していた「オーディオ界がまだ貧しい時代」を物語る、オーディオ発達史の一ページである。

その手の話しが現代に甦えるなど、唖然というほかにない。

(ただし、何度も申し上げているように、いろいろなことをよく理解しておられる方が、趣味として、研究として、信念として試みることに、少しも意見を挟むものではありません。

「最終アンプ」に直流と定電圧を採った手前、交流と定電流を排除したことについての私の見解をお話ししています)

図解:交流点火の管内で何が起こっているか

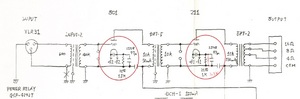

直熱管を交流点火した場合の、真空管内の熱電子流の振る舞いを、交流の周期に対応して図示したものが図2である。

私は過去、このような図を見たことはないが、管内で起こっている現象を把握することが、交流点火の実体を知る上で最短の道であると思う。

私の考え方を整理する意味もあり、また思考実験のための道具としても描いてみた。

図2の模式図は、真空管を真空管記号に模して表し、そこにハムバランサーの回路が接続されている。

ハムバランサーは普通、可変抵抗器であるが、分かり易く固定抵抗として描いてある。

ハムバランス抵抗のRb・Rbの中点と、フィラメントの中央付近の仮想中点との間に「橋」が掛け渡されていると想定する。

そのように見ると、橋には電流が流れない「ホイートストン・ブリッジ」が形成されていることを想定することができる。

いずれにしろ現在、このハムバランサーを調整して、カソードバイアス抵抗Rcの接続点において、ハムのバランスがとれている(交流電圧が最小)状態にあるとしよう。

カソードの対アース電圧は、その中点付近の電圧の50V、と想定する。

グリッドはアース電位の0Vである。

<図2:直熱管を交流点火した場合の電子流の変動の状況>

**フィラメントの長さ方向の電位の傾きに注目し、交流波形の時間軸を追って、順に電子の流れの変化を見る**

管内において「歪みを逆歪みで相殺している」

この図で明らかなように、交流点火による電子の流れには、フィラメントの長さ方向に対応した場所による変動(脈動)が発生している。

私の結論(見解)を先に言うと、先の段の話しの「歪みを逆歪みで相殺する」状況と同じことが起こっている。

図2の模式図の、真空管左側で発生する歪みを、右側で発生する逆歪みで相殺するのがハムバランサーである。

私が問題にするのは、無信号時の脈動(つまりハム)だけが相殺されるのであればまだしも、模式図の真空管内部の左右において、

①カソード 対 グリッド間電圧(つまりグリッドバイアス)

②カソード 対 プレート間電圧(つまりプレート電圧)

が交流点火電圧に対応して変動することである。

フィラメントの両端付近におけるその電圧変動の最大値は、

801A(フィラメント電圧7.5V)の場合は、ルート2倍の10.5V。

211(フィラメント電圧10V)の場合は、ルート2倍の14V。

にもなる。

(注* 交流の場合、たとえば家庭の一般的なコンセントの電圧の100Vとは「実効値」の値であり、実際の電圧は、交流の「山の頂上」と「谷の底」との間(ピーク to ピークといい、p-pと表す)ではルート2倍の141Vになる(瞬時値の最大値のこと。図1の下部参照) )。

「交流点火」説の不思議No1は

「交流点火」説で私が奇異に思うことのNo.1は、「グリッドバイアスの変動」についてである。

50年も60年も昔から、管球アンプ愛好家、研究家が「音質の要」として重要視してきたグリッドバイアス。

「カソード電圧 対 グリッド電圧」であるグリッドバイアスを「安定的に固定する」ことこそ、真空管増幅器の音質にとって極めて重要。

という鉄則である。

音質的高級機において、前段と後段の信号の受け渡しを、簡単な回路で実現できる「CR結合方式」が敬遠されるのは、グリッドバイアスの電位が、オーディオ信号によって僅かな変動を受けることが原因の一つである。

そのため、過去、多くの管球アンプ愛好家や研究家が、グリッドバイアスを安定的に固定するための回路を模索し、いくつかの有効な方式が考案された。

私も、その代表的な方式の一つである「グリッドチョーク方式」をはじめ、いくつかを試みたことがある。

「最終アンプ」には、最もシンプルで最も確実な固定手段である「段間結合トランス方式」を採用した。

真空管増幅作用の核心部である増幅現場において、極力「安定的に固定」しなければならないグリッドバイアスを、交流電圧で大きく揺さぶるなど、常識的にはまったく考えられないことである。

それも微小な揺さぶりではない。

一般的な真空管では、グリッドバイアス電圧は数十V程度である。

それに対し変動電圧は、カソードの場所によっては300Bであれば最大7.0V、211であれば最大14Vにもなる。

真空管内の増幅現場では、その電圧変動が場所によってプラスの変動とマイナスの変動がある。

それを足し合わせて差し引きゼロ、とする仕掛けが「ハムバランサー」である。

真空管の構造の対称性や、増幅作用の諸特性がすべて完璧かつリニアであれば、ハムバランサーも活躍のしがいがある。

しかし真空管は半分手作りであり、諸特性は非直線のカーブだらけである。

私はたとえ構造が完璧、諸特性も完全リニアであり、ハムバランサーで辻褄があったとしても、グリッドバイアスが激しく変動する、という事実だけで十分である。

この方式はご勘弁願いたい。

過去、グリッドバイアスの安定・固定化に、あれほど熱心に取り組んだ諸兄が、交流点火方式にはどのような意見をもっておられるのだろうか。

中央に仮想の仕切り板を入れ、左半分の球と右半分の球に分離して考える

さて、①②の電圧変動を考えるに当たり、図2の模式図の真空管を、左右ちょうど半分の所にガラス板の仕切りを入れたと考えれば分かり易い。

左半分の仮想真空管と右半分の仮想真空管とに分離したと考えるわけである。

<図3:中央に仮想の仕切り板を入れ、2つの仮想真空管に分割する>

**管内の電子流の動きを考え易くするため、模式図上、フィラメントの中央から左右対称の位置で2つの仮想真空管に分割したと考える。**

左右の構造は同じであるが、まず左半分の仮想真空管に注目してみよう。

激しくハムは出るし、真空管の増幅作用を司る最も重要なパラメーターである先の①と②の電圧が、フィラメントの点火交流に応じて変動している。

真空管の動作特性を表す「ロードライン」そのものが周期的変動をしていることになり、そのような状態の真空管でオーディオ信号を増幅することなど、普通はあり得ない。

増幅作用のパラメーターが変動していることは、すなわち歪み発生器であり、その程度にもよるが、もはやオーディオ増幅素子の体をなしていない。

仮想真空管の片側だけに注目すれば、交流点火の実体は、このようなものである。

と、私には思える。

互いの逆歪みを足し合わせて帳尻合わせ

ところがこの左半分と右半分の仮想真空管を足し合わせれば、それぞれ逆の歪みが相殺し合い、歪みのない増幅素子となる(かのように見える)。

この状態が交流点火によるハムをハムバランサーで相殺した状況である。

果たして、「交流点火は音がいい」と言われるほど完璧な帳尻合わせが行われているのだろうか。

ハムバランサーによる歪みの完全相殺は不可能

この「見かけ上の帳尻合わせ」を私は「良し」としない。

先にお話しした、昔流行った「歪みを逆歪みで打ち消す回路」の考え方と変わらないと思うからである。

左半分、右半分の仮想真空管で行われる増幅自体がリニア増幅とはいえない状態にある。

また左半分、右半分の歪みの形が、そもそも動作点の違いにより異なるはずである。

その両者をハムバランサーを使って、ある程度相殺したたとしても、「良し」とするわけにはいかない。

なぜなら、繰り返しになるが真空管の構造は、針金を曲げたり折ったり金属板を張ったりの手作業で組み立てられる手工芸品のようなものである。

機械による加工・組み立ての部分があるにせよ、フィラメントの中央からその長さ方向に二分した構造のすべてが、構造的にも電気・電子的にも、完全対称ということはあり得ない。

物理的構造の非対称性から考えても、打ち消されない歪が必ず残る。

つまり、ハムバランサーの機能により、無信号時のハムは相当分が相殺されても、オーディオ信号を増幅する際の、先の①②による歪みを、音響的ハイエンド機が許容できる範囲内に相殺できるとはとても思えない。

「いや、その論は間違っている。私の交流点火アンプの歪率は、このようにコンマ何%で大変優秀である」。

とのご指摘もあるに違いない。

スタチックなサイン波を信号源とした、一般的な歪率計による測定の結果は、先の「真空管回路において、歪みを逆歪みで打ち消す愚」の段の話しと類似と思われる。

そのような測定環境下の歪率計の数字は、必ずしも音の質を表すものではない。

それでも「いい音」と感じるファクターは何か

以上が私の「直熱管交流点火」に対する見解である。

歪みの相殺がどの程度行われているかにかかわらず、「音が良い」と感じている方が、少なからずおられることは事実だろう。

ここで指摘した様々な問題が、何らかファクターとなり、それを「いい音」と感じるのかもしれない。

繰り返しになるが、カソードから発生する電子の「源泉」を濁す交流点火が、その濁りによる何らか歪みや付帯音により、アンプの作り具合によっては、それを「いい音」と感じる人もいる。

私にはそのように考えるしか説明がつかない。

いずれにしろ微妙な感受性の領域の話しであり、「いい音」と感じることを否定するものではないし、実際にそう感じていることを否定することはできない。

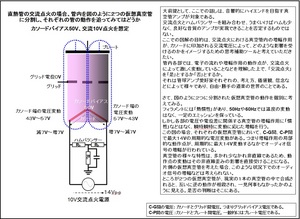

ただ私の感覚からは、交流でも直流でも、フィラメント両端の電位差の発生が避けられないのであれば、「交流点火でグリッドバイアス等をバタバタ脈動させるよりも、直流点火で極めて清涼に安定・固定されているグリッドバイアスの方がマシ」である。

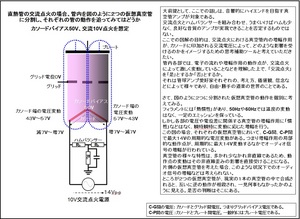

<図4:直熱管を直流点火した場合の管内の電子の流れ>

**カソードの両端には、点火電圧による電位差が生じる。カソードの場所により、グリッドバイアスやプレート電圧が違ってくることは、交流点火の場合と同じである。ただし直流点火の場合は、それらが固定されており変動しない**

私の「最終アンプ」

私の「最終アンプ」のフィラメント電源は、何度も繰り返しになるが「直流点火」、「定電圧点火」、「3端子レギュレータ使用」である(写真1・2、図1参照)。

ハムなし、グリッドバイアス変動なし、増幅の動作点の周期変動なし、極めて静粛な熱電子放出、フィラメントにやさしい定電圧点火。

真空管増幅器として「当たり前」の条件を、3端子レギュレーターが「いとも簡単に」実現している。

これらが「最終アンプ」の極めて良好な音質の素、つまり真空管増幅作用の根源である熱電子放出を担うフィラメントの電源部である。

そしてこのアンプから、満足すべき極めて良好な音が出る。

ヒーターの加熱に関する私の思い

理想のフィラメントやヒーターは、電気を使わず、規定のエミッションが得られる温度に、自分自身が勝手に発熱してくれることだろう。

両端の電位差が生じることなく、すべての問題が雲散霧消する。

繰り返しになるが、音質的見地から重要なのは、直熱管のフィラメントは、増幅作用の源である熱電子を放出する源泉であることを認識しておく必要がある。

そこは常に一定で、鏡のように平らで、微塵の揺らぎもない清涼な(ノイズのない)「パワーの源泉」でなければならない。

極めて当然の話である。

その清涼な源泉から供給される、極めて安定、極めて一定の電子流を引き出すのがB電源である。

そのためにこそ、経験豊かな管球アンプ愛好家は、B電源部を重視する。

私の「最終アンプ」も、シャシー全体の2/3を電源部が占めている。

「交流点火」は、フィラメントに5Vや10Vなどの交流を重畳し、その清涼で一定した電子の放出そのものと、オーディオ信号を増幅するための電子の流れを、部位に応じて変動させる。

ハムバランサーの機能によって、真空管出力は熱電子全体の流れの平均(中点)が取り出されるため、一見、揺さぶりなどないように見える。

しかし管内の電子の流れは、フィラメントのそれぞれの場所により、大きな揺さぶりを受けているはずである。

ハムバランサーをズラしたときのハムが、その「揺さぶり」の実体である。

愛聴盤のCDを聴いているとしよう。

ハムバランサーを右に大きくズラした時の、強烈なハムを伴った音。

そしてハムバランサーを左に大きくズラした時の、強烈なハムを伴った音。

このハムで強烈に変調された2つの音を足し合わせて聴いているのが、他でもない「交流点火・ハムバランサー方式の音」なのである。

「交流点火は音がいい」との説を、私は信じることができない。

仮に音がよくなる要素があったとしても、そのような「粗野」な手法を私は好まない。

付録的お話し

昔むかし、真空管が発明され、世の中で使われ始めた頃のお話し。

若い方は知らないかもしれないし、年配の方は忘れているかもしれない。

<写真3:1925年製 米国Atwater Kent社の高級ラジオModel 20C>

**使われている真空管はトリエーテッド・タングステン・フィラメントの01系。フィラメント電圧は直流4V~6Vあたりをレオスタットで調整しながら使う。受信感度や受信調整、音量などの調整は真空管のフィラメントの電圧を上げ下げして行う豪快で大胆な方法**

真空管は生まれながらに「直流っ子」

真空管の増幅作用が発見されたのが1912年、そして実用三極真空管が開発され(1914年)、本格的なラジオ放送が開始され(1920年)、その後に真空管式のラジオ受信機が作られ始めた。

写真3は私が修復し、CD棚の上に乗せて時々聴いている1925年頃の米国Atwater Kent社の量産高級ラジオ、Model 20Cである。

点灯している真空管はすべてが同一球、RCAの01Aであり、フィラメントはトリエーテッド・タングステンである。

(元来はナス型のUX-201が使われていた。しかしフィラメントは同じトリエーテッド・タングステンであるのに、バルブ全体が鏡面になっていて点灯時の光が見えない。

そのためフィラメント電圧調整用のレオスタットの働きが目視できず不便であり、時代が少し下った頃の01Aに挿し替えてある)。

この頃はまだ実用的な整流菅が開発されておらず、電源はすべてバッテリーであった。

このラジオも、「フィラメント用」、「グリッドバイアス用」、「B電源用」など、全部で5種類もの直流電源を必要とする。

整流器がなかった当時は、その電源をすべてバッテリーから供給しなければならなかった。

つまり真空管は、生まれながらに「直流っ子」なのである。

実用真空管が世間にデビューした1914年頃から十数年ほどは、家庭用のすべての真空管機器の電源はバッテッリーによる直流であったわけである。

その後、1927年ごろから整流管が使われ始め、電灯線を電源としてフィラメントの交流点火も行われるようになった。

ようやくバッテリーから開放される時代が到来したのである。

ここで??が湧いてくる

先のトリエーテッド・タングステン・フィラメント801Aの「300時間 vs 2000時間」説である。

その説が「真」であれば、このラジオのUX-201(トリエーテッド・タングステン・フィラメント)など、当時はたいへん高価であった真空管の寿命が、交流点火が可能になったおかげで10倍近くも延びたことになる。

それはもう上を下への大騒ぎ、大変な出来事であったに違いない。

しかしそのような大事件の記述は、真空管の歴史を紐解いても出てこない。

点火法などいろいろ遊んだ300Bsアンプ

さてさて長々と、私の「最終アンプ」のフィラメントが、

「直流」

「定電圧」

「3端子レギュレーター」

の3点セットで点火されている理由をお話ししました。

直熱管のフィラメントの点火には、これが、もっとも簡単、もっとも素直、もっとも安心、そして音もいい、すべてが揃った最良の方式であることを、私の「最終アンプ」が21年の実績から物語っています。

もちろん「オーディオ道楽」のことですから、楽しみ方は千差万別。

私も、形が違う各種のハムバランサーをいくつか所持していますが、使われた歴史が大変古いだけに、その蒐集や、それらを実機に使ってみることも面白いものです。

私もそのようなことをやっていました。

<写真4:譲り受けた300Bsアンプ。秋葉原 富士商会の店頭で鳴っていた>

**MT管風の球はサーマルリレー管。水銀蒸気整流管83のディレー用。散々いじり倒して現在は稼動せず。そのうち何とかせねば、と思案中です**

かって秋葉原に、真空管や関連部品などを扱う富士商会の店舗がありました。

「うなぎの寝床」のように間口が狭く、奥に長い店でした。

20年以上前のことですが、その店頭で鳴っていた、ミリタリー風の頑丈な鉄板シャシーに組んだ300Bシングルのアンプを譲り受け、いろいろな点火法で楽しく遊びました。

5Vのスイッチング・レギュレーターによる点火もやってみました。

定電圧放電管(ネオンの発光が魅力)を使って、固定バイアスにして楽しんだこともあります。

機会がありましたら当日記に、と思っていますが、それには少々手を入れなければならず、その腰が例によって上がりません。

今は納戸に押し込めてありますが、今日の日記にと、昔の写真を引っ張り出してみたら、格好だけはなかなかよく、ちょっと見直した次第です。

その格好に見合う音が出るように、がんばろうかと思います。

このアンプの真ん中のWE272Aという球、実はほとんど増幅度がなく、何のためにあるのか分からないような存在です。

でも私、なぜかこのメッシュ・プレートがたまらなく好きです。

それで敢えて使っています(「最終アンプ」とは楽しみ方が違うので・・)。

(「最終アンプ」(7の2)交流点火・直流点火」 おわり)

「最終アンプ」(7の1)定電流点火、寿命と音質 [原器を目指した「最終アンプ」]

<写真1:電源ON時の突入電流により不良MT管の下部が1・2秒光る様子>

上段はラッシュカレントでピカーと光る不良MT管(記事は当ページ)。

下段は私が20年以上前に、交流点火やスイッチング・レギュレーター点火など、散々いじり倒したWE300Bsアンプです(記事は(7の2))。

不良MT管「ピカ球」

交流点火ラッシュカレント(突入電流)の実演

私が名付けた「ピカ球」を挿して電源ON!(上の写真1)。

トランスのヒーター巻線直結の最も過酷なラッシュカレントの直撃を喰らって管内下部が1・2秒明るく光る。

この光る原因と、その不良個所の写真は、この後の写真3。

<写真2: 1・2秒後には光は消え、しばらくして全球のヒーターが灯る>

* *その後は何事もなかったように正常動作し、健全な球との区別はつかない**

不良「ピカ球」の原因や、不良個所の写真等の詳細は、この後の本文をご覧いただきたい。

10数年~20年ほど前に購入した各種のMT管(数10本)の中に、このような球が少なからず混じるようになった。

この球の欧州ブランドのロゴ印の信憑性や、中身との整合性について、私は興味がない。

一流メーカーの正規生産が終了した後に作られた球であろう。

定電流点火と突入電流

交流点火も定電圧点火も、ラッシュカレント(突入電流)の実害なし

逆に定電流点火はフィラメントやヒーターに過酷な負担を強いる

言い得て妙「オームの法則無視しちゃダメ」

「最終アンプ」は、「「3端子レギュレーター」による「直流・定電圧点火」である。

「最終アンプ」に関する私と円通寺坂工房とのやり取りは、今から20年以上も昔の話である。

その当時から、私も円通寺坂の工房も、「交流点火」には音響的にプラスの要素はなく、むしろマイナス要素しかないことを「常識」としていた。

また「定電流点火」などは、その「常識」以前の話しであり、考えられないことであった。

円通寺坂工房での熱すぎるコーヒーの話はバックナンバーにあるが、その茶飲み話に、フィラメント点火法式の話も話題に上らなかったわけではない。

正面から議論する問題ではなかったが、世間話しには出た。

この話にかぎらず、いわゆる「風説」の話になると円通寺坂工房のKさんの口癖は、「オームの法則無視しちゃダメだよ」であった。

これは「言い得て妙」な名言である。

「オームの法則」とは、その法則そのもののことを指すのではなく、エレキ全般の法則・原理・用法のことを象徴した言葉である。

オームの法則無視の典型「定電流点火」の非情

「定電流点火」を是とするなど、これこそ正にオームの法則そのものを無視した典型である。

この問題はズバリ、「オームの法則」そのものが是否の答えになる。

ただし、定電圧点火における電源ON時の突入電流の影響についての指摘は、もっともな話しである。

もっともではあるが、私が使ってきた真空管の20年~30年ほどの実績から、実害はなかった。

ただし、冒頭写真1の「ピカ球」のような、ヒーターに不良個所がある真空管にとっては、電源ON時の突入電流はダメージを与える可能性がある。

ただし、そのような不良球の救済のための「定電流点火」であれば、それは本末転倒である。

電源ON時にヒーター下部がピカーっと光るMT管は不良品

ここ20年ほど前あたりからか、購入したMT管の中に、電源ON時にヒーター下部がピカーっと光るものが混じるようになった。

今現在はどうなのかは知らない。

昔は、そのような球は市場には出なかった。

品質管理の過程でハネたのだろう。

不良品である。

昨今はそのような球も売りさばくようになったのだと思う。

「光る球でも問題ない」と言っている人もいるが、残念ながら問題のある不良品である。

数百回も「ピカー」を繰り返せば、遅かれ早かれヒーター断となる。

手っ取り早く実験するには、その「ピカ球」を、「ピカー」と同じ程度の明るさになるような電圧で点火すれば、数分を待たず、ご臨終となる。

私は以前、それを試してみた。

あっけないくらい、短時間で切れる。

いつまでも点灯を続ける白熱電球を連想してはいけない。

電源ON時のピカーの持続時間を1秒とすると、100回で100秒、つまり1分40秒である。

だから「耐用回数」は数百回程度だろうと思う。

ただしその寿命は、ピカーっと光る時の光り具合、つまり温度に依存する。

金属の蒸発なので、ある温度を境に、急激に短寿命になる可能性がある。

その逆のことも言えるので、暗い光なら、ダメージは少ないかもしれない。

光る原因はむき出しの発熱線

光る原因は、その部分を観察すればすぐに分かる。

「ピカ球」のヒーター線と、足のピンとの接続部分(溶接部分)を、ルーペ等でよく見ると、発熱線が数mmむき出しになっている。

絶縁コーティング部や、カソードスリーブに収まっている部分は熱慣性が大きいが、むき出し部分はそれがなく、電源ONのラッシュカレントで白熱する。

足ピンとの溶接部分は当然むき出しであるが、熱は足ピンに逃げて白熱しない。

私の推論であるが正解だと思う。

<写真3:電源ON時にピカーっと光るMT管の原因個所>

**左側が「ピカ球」。発熱線のむき出し部が長い。熱慣性が小さいこの部分が白熱する。右側が正常球。むき出し部が短い。片線はほとんどゼロ。これが生産現場で定められた作業要領だろう。もう片方はむき出し部が少しあるが、この程度なら熱は溶接部に逃げて大丈夫らしい。いずれにしろ作りも雑、品質管理も雑になってきたのだろう。写真の球はいずれも欧州ブランド印のECC82**

不良球の「ピカ球」には定電流の効果あり

光るのは、電源ONのラッシュカレントの、ほんの1・2秒のことなので、安定時の電流値(つまりヒーター電流の規格値付近)で定電流点火すれば、光らないのではないかと思う。

確かに定電流点火は、「ピカ球」の光ることによる消耗に対しては有効だろう。

ただし、不良球に有効でも、正常球にメリットがなければ意味はない。

正常な真空管に対してはメリットなし 逆に過酷な「定電流」

突入電流(ラッシュカレント)は、先の「ピカ球」のように、目立って光ったり、赤熱するような不良球でないかぎり、フィラメントやヒーターには悪影響を与えない。

そのような不良球相手の対策などは本末転倒であり、議論の俎上にはない。

結局、「突入電流」の問題は、定電圧点火であれ交流点火であれ、存在しないことになる。

稼動20年実証済 突入電流の実害なし

定電流点火は電源ON時の突入電流がないのでヒーターが長持ちする、という指摘がある。

これについては、先の「不良ピカ球」の段でお話ししたが、この球のような不良品については効果があると思う。

しかし健全な球については逆である、という指摘をした。

20年以上にわたる「最終アンプ」の稼動実績から、健全なヒーターにおける突入電流の影響について断言しておきたい。

801Aや10、それに211類のトリエーテッド・タングステン・フィラメント(トリタン)を定電圧点火した場合の話である。

電圧印加時の突入電流(ラッシュカレント)による、フィラメントへの悪影響は、この20年間みられなかった。

悪影響はなかった、と考えられる。

本機「最終アンプ」は、3端子レギュレーターの一般的用法により直流・定電圧点火している。

その回路図が図1、実物写真が写真4である。

<図1:「最終アンプ」のフィラメント点火用電源部の回路図>

**3端子レギュレーターの一般的な用法であり、特別な点は何もない**

a.jpg)

<写真4:3端子レギュレーター部のクローズアップ>

**左側のLT1084がドライバー管801A(7.5V 1.25A)用、右側のLT8013が出力管211(10V 3.25A)用**

本機はこのような3端子レギュレーターを使用しているため、突入電流など、レギュレーターの電流容量を超える過大電流が流れた場合は、自動的に電流制限を受け、突入電流のピークが、多少は押さえられるのかもしれない。

さて本機の稼動状況であるが、日常の使用回数を、1日2時間、週に3日使うと仮定した場合、1年で156日、つまり156回電源を入れたことになる。

実際は1日に2・3回電源をON/OFFすることがあるので、まあざっくり1年に200回電源を入れたとしよう。

本機で使うお気に入りの211系の愛球は数本あるので、20年間で登板した日数は、おそらくその1本が通算5年以上にはなると思われる。

とすると、5年×200回=1000回になる。

「最終アンプ」稼動の実績として、個々の211や801Aに、少なくとも1000発の突撃電流を喰らわせたことになる。

801Aはほとんど交換しないので、2000発以上になるだろう。

ところがまだ、ラッシュカレントそのものによる異常な兆候や、健康被害の兆候を経験したことはない。

この経験から、もともと健全な状態のトリエーテッドタングステン・フィラメントであれば、突入電流の害について、神経質になる必要はまったくないと思う。

本機では、フィラメントの突入電流を緩和する仕掛けはいっさい設けていない。

真空管のフィラメントは、その材質が何であれ、冷えている時の抵抗値は低い。

そのため、定電圧点火のフィラメントの電源ON時には、大きな突入電流(ラッシュカレント)が流れる。

しかしラッシュカレントの先頭のもっとも過大電流が流れる短時間に、フィラメントのヒーターが過度に赤熱したり白熱することはない。

昔のトランスレス・ラジオのように、数本の真空管のヒーター(つまり熱慣性が異なるものを)をシリーズに接続するなどの、変則的なことをしないかぎり、先の不良MT管のように、瞬間的に高温になるような現象は起こらない。

金属が多少なりと蒸発するほどの温度に達する前に、全体の温度が上がり、ラッシュカレントの過大先頭部が過ぎ去るためではないかと思う。

もう一つ経験話をすると、211とは過去通算30年間ぐらい付き合っているが、フィラメントが切れた、切った、ということは一度もない。

専門書によれば、元来、211のような送信管規格の球における、トリエーテッドタングステン・フィラメントの寿命は、酸化皮膜フィラメントにくらべ格段に長い、ということになっている。

801Aのフィラメントが切れたのは、今までに3度ある。

当然ながらステレオなので、それぞれの球は2本ずつ稼動している。

音を出している途中で、静かに、本当に静かに息をひきとった。

少しの間、片チャンネルから音が出ていないことに気付かなかったほどである。どちらも電源ON時に切れたのではない。

寿命を心配して買い込み、屋根裏部屋に隠匿してある予備球の数は、私がこの世に何回生まれ変わっても使い切れないほどである。

傍熱管に突入電流の影響さらになし

突入電流(ラッシュカレント)は、先の「ピカ球」のように、目立って光ったり、赤熱するような不良球でないかぎり、フィラメントやヒーターには悪影響を与えない。

これは直熱管だけではなく傍熱管も同じである。

傍熱管はスリーブの熱慣性があるため、直熱管よりずっと強い。

MT管のような小さい球も、KT-88のような大きな球も同じである。

<写真5: 初代のGECのKT-88は20年ほど使用して全球交換した。これは2代目>

**交換した古い球もゲッターは少なくなっているが、全球、まだまだ十分に健全であった**

たとえばGECのKT-88

普通この球は、ヒータートランスの2次巻線から直接点火されるため、電源インピーダンスが低い最も過酷なラッシュカレントが流れる。

しかしこの球は、長期間使い込んでゲッターがなくなっても、ヒーターはビクともしない。

私のAIRTIGHT ATM-2(写真5)のGECKT-88も、ゲッターがほとんどなくなるほど使い込み、今の球は二代目である。

このことは当ブログの「STAX ELS-8X」のバックナンバーのどこかに書いた覚えがある。

ゲッターはほとんどなくなったが、エミッションはまだまだ十分あり、つまりヒーターは健全である。

多くのKT-88ユーザーが、同じような経験をしている。

要するに、最も過酷な突入電流が発生するヒータートランス直結の交流点火でも、生涯、ラッシュカレントの影響などはない。

これが事実であり、現実である。

突入電流の警告はまず交流点火にこそ

トランスのヒーター巻線のインピーダンスは大変低い。

そのため、交流点火は他のどの点火法式よりも突入電流が大きい。

その意味から、突入電流の害の警鐘を鳴らすのであれば、直流点火における定電圧点火より先に、交流点火にこそ向けるべきである。

ただし私の見解は上記のように、いずれの点火方式も、元が健全な球であれば、突入電流に関する不都合は発生しない。

そのお節介は必要ないだろう。

破滅に向かってアクセルを踏む定電流点火

初期状態が健全であるヒーターを前提に、直熱管・傍熱管ともに、定電流点火は、稼動時間が増すに従い、ヒーターの寿命を縮める方向に作用する。

先の「オームの法則無視しちゃダメ」の最たる事例である。

「定電流点火」のエネルギー源は、ヒーターの健康ライフにやさしくない。

このエネルギー源は、歳をとればとるほど身(発熱体)を細らせる。

さらに、細った部分を狙ってエネルギーが集中する。

オームの法則、「エネルギーW=Iの2乗×R」。

寄る年波に痩せてくる体に、この「電流値Iの2乗×抵抗値R」がボデーブローのように効いてくる。

与えられるI(電流値)は常に一定であり手加減はない。

細った発熱体の部位には、健全な部位より高いエネルギーが集中して温度が上がり、発熱体の蒸発が加速される。

一段と細った部分のR(抵抗値)はさらに上がる。

そしてこの悪循環により、破滅に向かって容赦なく加速のアクセルが踏まれる。

そしてついには断線・ご臨終となる。

ヒーターは全長にわたって完全均一ではないため、全体が平均して蒸発するわけではない。

不純物や材料のムラ、傷などがあると、その部分の抵抗値が高くなり、発熱温度が高くなる。

その部分は他の部分よりも早く発熱体の蒸発が進むため、さらに細くなって抵抗値が上がる。

オームの法則「I=V/R」。

電流値Iが一定ということは、抵抗値Rが高くなれば、点火電圧Vが比例して上がることになる。

この動作を自動的に行うのが「定電流点火」である。

そうでないものは、定電流点火とは呼ばない。

たとえば801A

いま、定電流点火中であったとしよう。

そのとき、801A(健全時)のヒーター電圧は7.5Vであったとする(このときの電流は設定された所定の値)。

さて、そのヒーターが経時消耗により抵抗値が10%増加したとする。

そうなった場合、定電流点火回路は、801Aのヒーター電圧を自動的に8.25Vに上昇させる。

当たり前の「オームの法則」であり、ヒーター電圧を8.25Vに上げなければ、所定の電流値を保つことはできない(ヒーターの電気抵抗の高温時の温度係数の変化を考慮した厳密な話は無視する)。

定電流点火回路にどのような仕掛けがあっても一切関係なく、801Aのヒーター電圧は自動的に8.25Vに上昇する。

逆に、自動的に8.25Vに上昇しなければ、それは「定電流点火」とは呼ばない。

801Aのヒーターに流れる電流と、ヒーターの両端子(ピン)にかかる電圧、それとヒーターの両端子間の抵抗、の3つのパラメーターのみで決まる「オームの法則」である。

リニアに変化しなければ「定電流点火」とは呼ばない

「ヒーターの抵抗が高くなっても、どんどん危険な状態へと進行することは定電流回路が抑制する」といったような記事も見受けられるが意味不明である。

もし、何らかの電圧制限や電流制限を自動的に行うような回路のことを指しているのであれば、過大電流や過大電圧の制限なら理解できるが、そうでなければ「定電流点火」という呼称そのものが不適当で紛らわしい。

電流・電圧の変化の実体を表す適当な呼称を考えるべきである。

その前に、そういった直流電源の、電流・電圧がどのように変化するのか、また、そのような特性を持たせた直流電源回路がなぜ必要なのか、その点を説明することが先決だろう。

元来真空管のヒーター規格は「電圧」指定

定電流点火では、ヒーターの抵抗値が10%増加すれば、健全時の10Vは11Vに、健全時の7.5Vは8.25Vに自動的に上昇する。

ほとんどの管球アンプ愛好家は、真空管をいたわる気持ちを持っている。

そういったファンが、「だいぶ使い込んだ球だから」という理由で、たとえば211を11Vで、また801Aを8.25Vのフィラメント電圧で点火するだろうか?

これが「定電流点火」では自動的にそうなる。

たとえば、そろそろ寿命が近づいてエミッションが低下した球があるとする。

その球のヒーター電圧を上げてエミッションを稼いだら、音が大きくなり音質もよくなった(以前の状態に戻った)、ということはある。

戦前のラジオ受信機などでは、とりあえずの延命策として、電源トランスのタップを100Vから90Vに切り替えて、出力電圧を上昇させるなどの無茶をやっていた。

当ブログ内のカテゴリー「いとし子」の「爺様の古ラジオ」のラジオも、最初に蓋を開けたらヒューズが90Vタップに入っていた。

それを見て、思わずニヤッとしたものである。

<写真6:「爺様の古ラジオ」のシャーシと電源トランスのAC電圧切り替え用ヒューズホルダー>

**修復前の状態。真空管トップの配線の被覆が破れている**

そもそも真空管のフィラメントやヒータ―の規格は、「印加電圧」によって定められている。

801A(VT-62)のフィラメントには7.5Vを印加せよ、である。

そして「7.5V供給時のフィラメント電流は(代表値として)1.25Aである」との規格である。

801A(VT-62)のフィラメントには1.25Aを流せ、といっているわけではない。

定電流点火、すなわち常に「1.25A」を流す電源を使い、R社の801Aと、H社の801Aと、T社の801Aとを、順に挿し換えたとしよう。

この3本すべてのフィラメントの両端電圧が7.5Vを指す、と考えている方がおられるかもしれないが、各社揃って、それほどの品質管理をやることは不可能だろう。

7.5V時には1.25A、逆の1.25A時には7.5V?

直熱管であれ傍熱管であれ、なるべく少ない電力で、カソードから十分なエミッションを得るのは容易ではなかった。

各メーカーは、その材料の開発に鎬を削ってきた。

真空管開発史は、優秀なエミッションが得られるカソード材料の開発史でもあった。

タングステン、トリエーテッド・タングステン、酸化皮膜等々。

合金材料や化学物質など、金属や化学の技術を総動員してカソードは作られている。

要するにカソードの材料や製造法は、当時の各メーカーの企業秘密であり、トップシークレットであったはずである。

定電流点火の最適電流値はどこにある

私たちが使う真空管は、メーカーも違えば時代も違う。

7.5V印加時には1.25Aきっかり、逆に1.25Aを流せば7.5Vきっかり、などはあり得ないだろう。

1.25Aの定電流点火によるR社の801Aのフィラメント電圧は8.0Vであり、H社は7.0Vであるかもしれない。

8.0Vなどの電圧で点火させるのは勘弁願いたいが、定電流点火にこだわるならしかたがない。

それが「オームの法則」である。

(ここは大変重要なことです)

真空管製造メーカーは、規定の「電圧」をヒーターに印加した時に、規定のエミッションが得られるよう、ヒーターの作りを調整しているはずである。 (規定の「エミッション」が得られるよう、であり、規定の「電流」が得られるよう、ではないことが重要ポイント)

さて、このことから、定電流点火における個々の真空管の最適電流値を決定すること自体が不可能であることが分かると思う。

「定電流点火は音がよい」は「真」か

定電流点火は、フィラメントには非情である。

この方式がフィラメントの寿命を延ばすことなどあり得ない。

それでも音響的な優位性があるのであれば、説として納得もできるが、その論拠も仮説も聞かれない。

説明がないのは当然だと思う。

フィラメント点火の意味は、フィラメントを熱電子が盛んに飛び出す温度に加熱するための単純な電気加熱である。

定電圧点火すれば、たとえ電灯線のAC100Vが大幅に変動したとしても、フィラメントの電圧は一定に保たれる。

それはすなわち、フィラメントの電流も常に一定に保たれることを意味する。

健全なフィラメントを、定電圧で加熱するのである。

フィラメントが健全であるかぎり、その電流が一定であるのは当然である。

つまり定電圧点火においても、フィラメントには定電流が流れる。

1日、1週間、1ヶ月・・・、フィラメントが健全であるかぎり、それを定電圧で加熱しているかぎり、フィラメントには常に一定の定電流が流れ続ける。

これも当たり前の話である。

電流が変動する要素など、フィラメントに異常が起こらないかぎりはない。

逆に定電流を流せばフィラメントの両端には定電圧が発生する。

この場合は「逆も真なり」、である。

定電圧点火と定電流点火。

正常なフィラメントであるかぎり、フィラメントにはどちらの方式でも同じ定電圧が発生し、定電流が流れる。

このように考えてもなお、両者に音の違いが出るのだろうか。

あるいは信号増幅の動作の影響で、定電圧点火の場合は、フィラメント電流が変化するとでもいうのだろうか。

直流電源部の作り方によっては、ノイズが出るとかノイズを拾うとか、また直流の質が悪いとかにより、音質に影響を与えることもあるだろう。

しかしここでは音響的にハイエンドの領域の話しをしている。

ノイズや低品質による影響が出る電源装置などは俎上に無く、論外である。

直流電源装置の「作り」に起因するものでなく、定電圧と定電流そのものの違いにより、果たして音に違いが生じるか?

両方式による真空管内の電子の流れや、フィラメントを加熱する電流そのものに、どのような違いがあるのか私には理解できない。

当然ながら両者の直流電源装置には、必ず回路や構造、作りなどの違いがあり、そこには音に何らかの影響を与えるファクターがあってもおかしくはない。

その定電圧/定電流に関係ない部分の影響を、いい音・悪い音、人によって様々に感じるのかもしれない。

どちらにせよ「最終アンプ」には、「フィラメントはこれで安心」の3端子レギュレーターを採用している。

そのご利益なのか20余年、今も毎日「いい音」で、「ご長寿フィラメント」が元気に輝いている。

(「最終アンプ」(7の1)定電流点火、寿命と音質」 おわり)

最終アンプ(6)ヒーター点火の良し悪し話し [原器を目指した「最終アンプ」]

お知らせ

当ページへのご訪問、まことにありがとうございます。

申し訳ございませんが、当ページはリニューアルして、下記の2つに分割いたしました。

①:「最終アンプ」(7の1)定電流点火、寿命と音質(下記URL)

http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-03-13

②:「最終アンプ」(7の2)交流点火・直流点火(下記URL)

http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-03-14

元の「最終アンプ」(6)のページが、かなりの長文になってしまったため、全体を整理した上で2つに分け、加筆再構成いたしました。

まことに申し訳ございませんが、当ページをご訪問の方は、上記①②のページを、再度ご訪問くださるよう、お願い申し上げます。

お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

--------------------------------------------------------------------------

参考までに上記、『「最終アンプ」(7の1)定電流点火、寿命と音質』 と、『「最終アンプ」(7の2)交流点火・直流点火』 に掲載した写真のいくつかを、ここに転載しておきます。

<電源ONのラッシュカレントで光る不良MT管「ピカ球」と、昔、各種点火法などを試みて、いじり倒したWE300Bsアンプ>

<電源ON時にピカーっと光るMT管の不良部分。左側が「ピカ球」。発熱線のむき出し部が長い。熱慣性が小さいこの部分が白熱する。右側が正常球。むき出し部が短い。片線はほとんどゼロ。これが定められた作業要領だろう。もう片方はむき出し部が少しあるが、この程度なら熱は溶接部に逃げて大丈夫らしい。いずれにしろ作りが雑になってきたのだろう。球はいずれも欧州ブランド印のECC82>

<「最終アンプ」の俯瞰とシャシー内部。シャシー内部の右側面に、厚めのアルミ板を設けて、ドライバー管と出力管それぞれのフィラメント点火電源部が組まれている。茶色の電解コンデンサーの辺りが3端子レギュレータ部で、タイマーリレーの右下がブリッジ整流部である>

a.jpg)

<3端子レギュレーター部のクローズアップ。左側のLT1084がドライバー管801A(7.5V 1.25A)用、右側のLT8013が出力管211(10V 3.25A)用>

<「最終アンプ」のフィラメント点火用電源部の回路図。3端子レギュレーターの一般的な用法であり、特別な点は何もない。この電源部のみに電解コンデンサーが使われている。他はすべてフィルム系コンデンサーである>

<直熱管を交流点火した場合の電子流の変動の状況。フィラメントの長さ方向の電位の傾きに注目し、交流波形の時間軸を追って、順に電子の流れの変化を見る。思考実験のための図>

<中央に仮想の仕切り板を入れ、2つの仮想真空管に分割する。管内の電子流の動きを考え易くするため、模式図上、フィラメントの中央から左右対称の位置で2つの仮想真空管に分割したと考える。思考実験のための図>

<真空管は生まれながらに「直流っ子」。1925年製 米国Atwater Kent社の高級ラジオModel 20C。使われている真空管はトリエーテッド・タングステン・フィラメントの01系。フィラメント電圧は直流4V~6Vあたりをレオスタットで調整しながら使う。受信感度や受信調整、音量などの調整は真空管のフィラメントの電圧を上げ下げして行う豪快で大胆な方法>

これらの記事の本文につきましては、申し訳ございませんが、

「最終アンプ」(7の1)定電流点火、寿命と音質(下記URL)

http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-03-13

および

「最終アンプ」(7の2)交流点火・直流点火(下記URL)

http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-03-14

のページをご訪問くださるよう、お願い申し上げます。

--------------------------------------------------------------------------

最終アンプ(5)水銀整流管の作法と掟(おきて) [原器を目指した「最終アンプ」]

原子が直接放出する光には、人を魅了する神秘的なものがいくつかある。

大は天空を舞うオーロラ。

小は83のプレートの中のグロー。

本機「最終アンプ」のドライバー管801Aの電源には、水銀蒸気整流管83が使われている。

83は、高真空型の整流管では得られない音質が期待できるため、昔から管球アンプ愛好家に根強い人気があり、それが今日まで続いている。

1990年前後ごろであったか、機会あるごとに買い集めたRCA83の中の数本に、茶色に変色したマニュアルシートが巻かれて入っていた。

古い時代の大きめの赤い元箱に入っていたもので、1940年頃に印刷されたRCA83のオリジナルのマニュアルシートである。

その記述の中に「発光」に関する、ちょっと文学的な薫りが漂う箇所があった。

<写真1:動作状態のRCA83を真上から見た状況>

**英文にあるように、プレートの(筒の)中がグローで満たされている。良好な83が発するグローは、ゆらぎや、まばたくような不安定さはなく、極めて安定した発光が持続する。私の経験からは、入手したRCA83の10本に数本の割合で、グローが不安定な「半不良品」が混じる。現状ではむしろ、完璧な状態の83に当たる方がラッキーなのかもしれない**

Under operating conditions, the 83 has bluish-white glow filling the space within the plates and extending to some degree into the surrounding space outside the plates.

(私の訳:動作状態にあるとき、83のプレートの内側は青白色の輝きで満たされ、またその光はプレートの外周にも幾分の広がりを見せる)かな。

今日の日記

さてこの英文の一節は、私が83のグローを見た時の感覚にとてもよく似ています。

このテクニカルシートの一文を発見したときは、執筆者に親近感を覚えたものです。

このように水銀蒸気整流管は、人を魅了する発光現象とともに、「余人をもって代えがたい」音質面での大きな期待と可能性を秘めています。

その反面、この手の整流管を使うには、昔も今も変わらぬ、ちょっと厳しい掟(おきて)と作法があります。

今日の日記は、本機「最終アンプ」の電源部を、少し詳しく観察してみます。

使用されている水銀蒸気整流管の「掟」と「作法」の実際とともに、本機の電源部の仕様などについて綴ろうと思います。

801Aシングルアンプ起動時の整流管の様子

本機「最終アンプ」の話に入る前に、参考までに、前回の「最終アンプ」(4)に登場した801Aシングルアンプの電源を投入し、水銀蒸気整流管83の起動時の様子を観察してみます。

水銀蒸気整流管の第一の掟は「プリヒート」(予熱)です。

まずフィラメントのみに通電し、その熱で水銀を蒸発させ、管内を飽和蒸気で満たすことが目的です。

電源ON直後から観察開始

<写真2:電源ON 直後の水銀蒸気整流管83の様子>

**電源ランプのLEDが点灯し、83のフィラメントが赤熱しているが、電源ON直後であるため、管壁はまだクリアな状態。整流管後方の電源トランスは、整流管の撮影のため、ティッシュペーパーをかけてある**

<写真3:電源ON 30秒後の様子>

**管壁内面全体が曇ってきた。フィラメントに熱せられて蒸発した水銀が、管壁で冷やされて凝縮したもの**

<写真4:電源ON 1分30秒後の様子>

**管壁がさらに曇ってきた。管内が水銀の飽和蒸気で満たされていることを示しており、83の場合はこの状態でスタンバイ完了、B電源投入が可能である**

<写真5:電源ON 2分10秒後、B電源投入直後の様子>

**タイマーリレーによりB電源が投入された直後の様子。プレート内部にグローが見える(周囲が明るいため光は微か)。管壁上部の筒の部分がクリアになってきた。管壁も熱せられて温度が上がり、凝縮した水銀が再度蒸発したため**

<写真6:電源ON 5分30秒後、B電源投入3分20秒後の様子>

**管壁全体の温度が上がり、下部の黒いベース付近を残して、ほとんどがクリアになっている。この時点の真上からのViewが写真1**

<写真7:電源ON 数10分経過したアンプ全体の様子>

**83は全体がクリアになり、曇っている部分は最下部の一部分のみ**

そもそも今どきなぜ真空管アンプ

さてさて、そもそも「ダイオード」という高性能の整流素子が存在するのに、今さらなぜ「整流管」なのか。

さらには、昨今の半導体技術を利用せず、なぜ過去の遺物である「真空管アンプ」なのか。

ここでもう一度、この根源的な問題に対する私なりの答を「こじつけ」てみたい。

このことは同好のオーディオ仲間からも、たまに言われることがある。

もっともな疑念であると思うし、私自身も一般論としては、半導体アンプより真空管アンプの方が音質的に優れているとは思っていない。

しかし本機のように、能動素子2つだけで数10Wの出力を、それも最高クラスの音質で得られるアンプは、真空管式以外には求められないと思う。

増幅作用に関与する能動素子の数

昨今の半導体アンプは、数10、あるいは100以上の能動素子が使われていると思われる。

その中で、増幅作用に直接関与する能動素子の数の合計は幾つぐらいになるのだろうか。

その圧倒的多数 vs 2つ。

本機の場合、私はこの点に真空管アンプの優位性を見ている。

接続箇所の数

また半導体アンプの場合、能動素子の数に比例して、オーディオ信号が直接通る経路に、非常に多くの接続箇所が存在する。

はたして合計いくつの半田づけの箇所、あるいはコネクタ接続の箇所が介在するのだろうか。

オーディオ愛好家であれば、誰しも、ライン入出力の端子やスピーカーの端子、また各種の切り替えSWの接点などの信号の接続部には、神経質なほど注意を払う。

それは当然として、機器内部の回路には、それらの何10倍もの接続箇所が存在することを忘れてはならない。

その圧倒的多数 vs 少数。

本機の場合、私はこの点にも真空管アンプの優位性を見ている。

たった2つのA級増幅の能動素子。

真空管式の本機「最終アンプ」は、これらの点において、圧倒的な優位性があると確信している。

そこが本機を製作する大きな動機の一つであり、そして結果もそれを裏切らなかった。

なぜ整流管

水銀蒸気整流管の絶対的利点については、当日記「最終アンプ」シリーズで繰り返し紹介してきた。

水銀蒸気整流管は高真空整流管にくらべて、電圧降下が極めて小さく、かつ降下電圧が電流の増減によらずほぼ一定、という優れた特長がある。

そして音質面での期待と可能性も大きい。

83の場合、それらの実験は簡単にできる。

83は、ソケット互換性のある高真空型の整流管の数種類、たとえば5Z3などと挿し替えができるため、電圧降下や音質比較の検証は容易に可能である。

当然ながら、音の違いは個々の被試験アンプによって異なるが、時間をかけて(そこが大切)実験をやってみる価値は大いにあると思う。

それならダイオードでしょ

さて、管内の電圧降下を問題にするのであれば、水銀蒸気整流管の1/10以下の優れた性能のダイオードを使えばいいではないか、という意見にはどう答えるのか。

実は水銀蒸気整流管の83にも、872Aにも、ソケット互換性のある「ダイオード版83」、「ダイオード版872A」(アノードキャップはなく、足に接続されている)が実在する(eBayあたりで時々出品される)。

私は所持していないが、872Aのこれを使った実験には興味がある。

その「ダイオード版83」の「簡易手作り版」、UX4ピンソケットにダイオードを2個付けたものと置き換える実験は、過去にいろいろな種類のダイオードでやってみたことがある。

その結論は、メインアンプにおける83の場合、ダイオードによる置換後の音質は、決して悪くはなかった。

また、ダイオードのスイッチングノイズがどうこう、といった問題も特段の障害にはならなかった。

それでも「整流管」を使うのは、

「わざわざ真空管アンプを作るのに、その電源の整流素子に整流管を使わないという“アンバランス感”(私の美意識的尺度)を曲げてまで、ダイオードを採用するほどの優位性は確認できなかった」

ということに尽きる。

まず本機の発熱量

さて、本機の電源部に話を戻したい。

まずセットの発熱量であるが、出力管211の発熱は大きい。

フィラメント電力10V×3.25A=32.5W。

プレート損失1000V×60mA=60W。

合計でざっと100Wの発熱がある。

872Aも5V×7.5A=37.5Wのフィラメント電力が2本分、80Wほどの発熱がある。

水銀蒸気整流管は管壁温度の制約があり、特に放熱について十分考慮する必要がある。

さらにドライバー管801Aの発熱もあり、真空管だけで合計200Wほどの熱が発生する。

その上、211と801Aのフィラメント直流点火用レギュレータからの発熱も大きい。

ともかく十分な放熱対策をした構造設計をしなければならない。

本機は自然空冷で連続使用が可能なように設計されている。

強制空冷ファンに頼る手もあるが、この程度の規模であれば、自然空冷連続使用を基本仕様とすべきと思う。

実況解説 電源ONから定常状態まで

電源ON

では電源を入れよう。

電源スイッチに指を掛ける前に、まず本機全体を眺め、それぞれの球やアノードキャップの様子などに異常がないかを確認する。

電源ON。

電源スイッチは大昔から変わらない無骨で大きいトグルSWである。

少し重いが意外に感触はよい。

いかにも信頼感があって小気味いい。

冷えて抵抗値が低くなっている合計5本の真空管のフィラメントに一斉に突入電流が流れ、1・2秒の間、過電流によりトランスやフィラメントがブ~ンとうなる。

スイッチONと同時に211と801Aのトリエーテッドタングステン・フィラメントが明るく灯る。

<写真8:電源ONの前の様子>

**水銀蒸気整流管の83と872Aは、長年使用している球なので、管壁内部の汚れた部分がある**

10秒ほど経過

水銀蒸気整流管の872Aと83は、10秒ほど経過すると、早くもフィラメントの熱で蒸発した水銀が、冷えている管壁内面に蒸着し始め、内壁全体が雲ってくる。

もうしばらくすると、その曇りが徐々に鏡のようになり、管の壁面に周囲の景色が映り込む。

<写真9:電源ON後30秒経過>

**83は先の写真3・4などと同じ状況。872Aは管壁内部に凝縮した水銀蒸気が、蒸着された鏡のようになり、床の色が反射して橙色に見える。本当はクロームメッキのような鏡であるが、カメラのホワイトバランスの影響なのか、このような色になった。下手なカメラマンで申し訳ありません。**

実はその「鏡状態」(クロームメッキ状態)を撮りたくて、3度挑戦したが、どうやってもうまく写らなかった。

どうやら、鏡面をそれらしく撮るには、かなり撮影技術の研究が必要なようだ。

2分ほど経過

2分ほど経過すると、鏡になった管壁が、部分的に徐々に晴れて透明になってくる。

管壁の温度が高くなり蒸着した水銀が蒸発するためである。管壁がこの状態になれば、872Aのスタンバイができた目安である。

<写真10:電源ON後3分経過>

**83も872Aも、鏡面であった部分(橙色に見えていた部分)がだいぶ透明になってきた。872Aのフィラメントが見えるようになった。**

<写真11:電源ON後5分経過>

**タイマーリレーによるB電源ONの直前。管壁下部を除いて、ほとんどの部分がクリアになった。872Aの予熱もこれで十分**

5分経過 パシャン!

電源ONから5分後、タイマーリレーが作動してパワーリレーがONになり、B電源用トランスの1次側にAC100Vが供給される。

タイマーリレーの音はほとんど聞こえないが、パワーリレーの音は大きい。

この音の感じも、信頼感があってなかなかいい。

その一瞬、872Aの上部全体が青い光で充満し、すぐに小さくなって安定する。電源部の平滑コンデンサーを充電するための突入電流により、強く発光するためである。

管内電圧降下の少ない水銀蒸気整流管には、この突入電流を制限する意味からも、平滑部はチョークインプット方式であることが必須の条件となる(図1の③の部分)。

タイマーリレーの設定は、水銀蒸気整流管はもとより、211も801Aも、その他諸々の部分も含めて、多少とも熱的ストレスの緩和になるよう、できるだけ長い時間プリヒートした方がよい。

日常、気の向くままに使って20年、突入電流の攻撃も、少なくとも通算2000回を超えていると思う。

電源ON時に何かが壊れたことはまだ一度もないが、劣化したヒューズが断になることはたまにある。

B電源用トランスの2次巻線センターラインに低抵抗を入れるなど、本機のちょっとした安全設計が功を奏していると思っている(図1の②の箇所)。

音を出すまでしばらく放置

B電源が供給された時点で音は出る。しかし長年の習慣から、時間に余裕があるときはそのまま10分~15分以上は放っておく。

半導体アンプの場合もしかり、各種のプレーヤ、DAコンバータなど、すべて同じである。

オーディオ機器のほとんどは寝起きが悪い。目覚めた直後の眠そうな音を聞きたくないため、シャキッと目を覚ますまで待つことにしている。

B電源ON後20分~30分ほど経過すると、872Aの管壁温度の上昇も飽和点に達し、青色グローが鮮やかな色で輝くようになる。

グローは管壁温度が高いほど美しい。

冬よりも夏の方がきれいである。

さあ、もうそろそろ音を出してもいいだろう。

今日も第一声から、思わず身構えてしまうほどのリアル感のある音を期待したい。

水銀蒸気整流管872Aの管壁温度の管理

プリヒートと温度管理が適切でない場合のダメージ

水銀蒸気整流管872Aを使うためには、設計上および使用上の特別な注意が必要である。

まずは管壁の温度管理がある。

「872Aのガラス管最下部(金属ベースのすぐ上)の温度は、20℃~70℃の範囲でなければならない」と、RCA872Aの元箱に同梱されていたデータシートに書かれている。

この球が作られた遠い昔の時代に思いを馳せる茶色に変色した紙であり、折ればパリッと割れてしまうほど乾ききり、しなやかさが失われている。

70℃を超えると、水銀の蒸気圧が上がりすぎて逆耐電圧が下がり(逆電流が流れやすくなって)最悪の場合は内部でスパークが発生し、各部にダメージを与える危険性がある。

20℃~60℃におけるピークプレート逆耐電圧 10000V

20℃~70℃におけるピークプレート逆耐電圧 5000V

となっている。

逆に温度が低いと、十分な蒸気圧が得られないため電圧降下が増し、その結果、陽イオンがカソードへ衝突する速度が速くなり、カソード(=フィラメント)を損傷する危険性がある。

寒冷地では、フィラメントのプリヒート時間を10分以上にすべきだろう。

このように水銀蒸気整流管は、周囲温度と管壁冷却を十分考慮した機体設計をしなければならない。

<写真12:電源ON後30分ほど経過した872Aのガラス管最下部の様子>

**水銀の飽和蒸気から凝縮された水銀粒が、管内の最も温度が低い箇所に付着している(この様子は封入されている水銀の量によって異なる)**

<写真13:同じく電源ON後30分ほど経過した83のガラス管最下部の様子>

**隣の872Aと同様に、水銀の飽和蒸気から凝縮された水銀粒が、管内の最も温度が低い箇所に付着している(この様子は封入されている水銀の量によって異なる)**

一般の家庭におけるオーディオ機器にとっての「住み心地」は、四季を通して快適な環境を与えられているとは限らない。

室温、つまり雰囲気は、冬は低く夏は高いとも限らない。

冬、各種の暖房機器の熱が直接機器にあたれば、機器の温度は夏よりも高温になる可能性がある。

夏、空調環境が良好な室内であっても、空気流の死角であったり、直射日光が差し込んだり、思わぬ高温になる可能性もある。

これらのことを考えると、本機の設置場所の想定上限の室温を、少なくても30℃以上に置かなくてはならない。30℃を上回る雰囲気において、200W超の発熱がある本機の連続運転の安全確保には、設計上たいへん厳しい対応を迫られる。

近年はパソコン用の「静音ファン」なるものが安価に入手できるので、強制空冷の導入も、高温時の補助としては有効である。

ただし冷却を、全面的にファンに頼る場合は、なんらかの原因でファンが停止したときの安全対策を講じておく必要がある。

家庭用のアンプであれば、ファンの停止を検知して、主電源をOFFにするだけでよい。

本機で体験したことであるが、20年の間には、真夏の熱帯夜に電源を切り忘れ、エアコンが止まった部屋で翌朝まで炎熱地獄を味わわせたことが何度もある。

熱帯夜に、そよ、とも空気のゆらぎがない雰囲気に置かれた本機の筐体は、怖いほどの温度に達したと思われるが、いままで一度も異常事態にはならなかった。

本機の場合、872Aの動作は、定格の、電圧は数分の1、電流にいたっては数10分の1程度の超軽作業しかしていない。

そのため、温度に関するマージンが多少は上がっているのかもしれないが、水銀の蒸気圧が規定の範囲を超えれば、必ずどこかに何らかのダメージを与えるだろう。

その被害がどのようなものになるのか私には分からない。

<写真14:本機の全景(再掲)>

**必要最小限の放熱は、それぞれの真空管まわりの空間の余裕によって確保される。また、発熱量が大きい出力管211と整流管872Aのソケット穴には、通気間隙を設けてある。また直流点火用の電源部の熱は、写真のシャシー右側面に逃がしているため、放熱フィンを取り付けた**

水銀蒸気整流管のプリヒートは長めに

872Aと83がもたらす、音質的に他の整流管では得られない効能を信じている以上、この整流管を安全無事に使い続けなければならない。

繰り返しになるが、水銀蒸気整流管の電源投入時に守らなければならない掟はプリヒートである。

フィラメントとB電源を同時に投入してはならない。

本機では電源ONにより、増幅部を含めて、すべての真空管のフィラメントのプリヒートが始まる。

プリヒート時間は5分ちょうどにセットしてある。

増幅管のフィラメントも同時に点火するため、すべての真空管の熱的ストレスの緩和にも役立っていると思う。

20年間、高圧を加える前の5分間の「準備運動」を、すべてのフィラメントにやらせてきた。

東京近郊の平野部では、冬場の木造家屋でも、5分間の予熱で必要十分だろう。

私の主観的な感覚では、5分以下ではプリヒート上の不安があり、5分以上は使い勝手の上から長すぎる、といったところか。

B電源がONになっても、すぐに音を出すわけではなく、普通はその後10分~15分以上は放っておくが、プリヒートは5分程度で終わってほしい、という意味である。

しかし寒冷地の冬の朝などは、冷え切ったまま電源を入れることを想定すると、10分間ほどのプリヒートが望ましいと思う。

RCA872Aのデータシートによると、周囲温度が10℃~20℃の場合、プリヒート時間は最短2分間、20℃以上の場合は最短1分間、と明記してある。

しかしこれらの記述は、いわゆるカタログデータと受け取り、その数倍のプリヒート時間を与えていただきたい。

RCAのデータシートのグラフによると、フィラメントのプリヒートを開始してから、凝結している水銀の温度が、周囲と熱的平衡に達するまでの時間は、代表例で約30分ほどかかる。

球の形が大きくて重いだけに、872A全体の熱慣性はかなり大きいことに留意されたい。

タイマーリレーとパワーリレー

プリヒート時間とB電源の投入は、タイマーリレーで制御する。

本機は、タイマーリレーの設定時間を5分にしている。

電源スイッチONにより全球のフィラメントが点火し、その5分後に作動するタイマーリレーの接点でパワーリレーを制御し、B電源用トランスの1次側に通電する。

当然のことであるが、タイマーリレー自身の接点をパワーラインのON/OFFに使ってはならない。

その接点の容量が、電圧・電流ともに満足していても使わない。

タイマーリレーは、いわゆる「接点渡し」と呼ばれる、被制御機器を制御するための接点を与えるためのものである。

つまり、相手側のリレーを制御したり、半導体スイッチのゲートを制御するなど、ごく軽い負荷を想定している。

誤った使い方をして、たとえば接点がスパークなどでONのまま貼り付いてしまった場合、次回の電源ONではフィラメントとB電源が同時にONになり、恐ろしいことになる。

タイマーリレーはパワーリレーに比べ、接点やバネが柔である。

「時計係り」には時間だけを計らせておけばよい。

当然であるが、パワーリレーは元来パワーラインをON/FFするためのものであり、電力の開閉に関する信頼性は非常に高い。

信頼性と安全性、それに長期安定性のための設計とはこういうものだ、とは、本機を製作した円通寺坂工房からの受け売りである。

<写真15:本機のタイマーリレーとパワーリレー付近の工作>

**左の白いのがタイマーリレー(定番のOMRON製)。右側の黒いのがパワーリレー。工作はプロ用機器のレベル**

水銀蒸気整流管のための電源部の仕様

水銀蒸気整流管に関連して、本機の電源部の仕様を簡単に紹介させていただきたい。

B電源用トランスは、フィラメント用トランスと分離独立。

またB電源用トランスの2次巻線は、初段用と出力段用と分離独立させている(私の要求は、トランスごと分離独立であったが、筐体の大きさと重量などから断念せざるを得なかった)。

B電源用トランスの仕様は、「AC100V 容量550W」。

初段801A用2次巻線「中点タップ付き450V・650V 80mA」。

出力段211用2次巻線「中点タップ付き1000V・1100V 200mA」。

こういった仕様のものを作ってもらった。

整流部、平滑部とも、初段用と出力段用とは分離独立である。

整流管は初段用に83を1本、出力段用に872Aを2本使う。

いずれも水銀蒸気整流管であり、内部電圧降下が大変小さく、電流の変化による変動も少ない。

平滑部はどちらもチョークインプットである(図1の③部分)。

水銀蒸気整流管を使う場合には必須の条件である。

チョークインプットはフィルターとしての性能が優れているとともに、整流管の耐逆電圧を低くしたり、B電源ON時の突入電流の抑制にも大きな効果がある。

使用するチョークの仕様は、初段801A用に「10H+10Hの50mA」、出力段211用に「10H+10Hの150mA」である。

どちらも可能なかぎり直流抵抗が低いものを作る必要がある。

平滑用のすべてのコンデンサーはフィルム系を採用し、電解コンデンサーは使っていない。

電解コンデンサーは、801Aと211のフィラメントの直流点火用電源に使っているだけである。

平滑用のすべてのコンデンサーをフィルム系としたのは、音質面と長期安定性からの選択である。

「パワーアンプの音質は、電源の音を聴いていると思うべし」。

また、真空管アンプにおける整流管を使った基本的な整流平滑回路の場合、平滑用コンデンサーの容量をむやみに大容量にすると、音質を損なう結果になる、との先達の教えも遵守しなければならない。

なぜそうなのか、私には明確に説明することができないが、電源ON時の突入電流をなるべく小さく短時間に抑え、整流管の過度的な過負荷を軽減する意味からも、容量は必要十分な範囲で最小限に止めておくべきである。

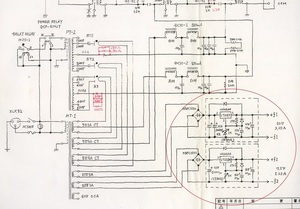

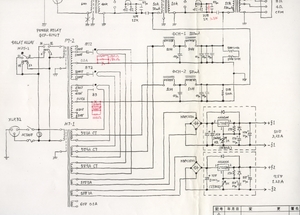

<図1:本機の電源部の全回路図(再掲)>

**①はタイマーリレー部。②は安全設計のための挿入抵抗。③はチョークインプット部分。フィルター入り口のコンデンサーの容量をむやみに大きくすることは厳禁。整流管の寿命に影響する**

家庭用機器として安全・安心・安定設計

本機のような1000Vを扱い、かつ大きな発熱を伴う機器を家庭に持ち込むには、十二分な安全設計を行うことが、すべてに優先される。

また、機器を扱う人には一定の知識が必要であり、家人にも必要最低限のことを話して教えておくべきである。

特に幼児や小さい子供がいる家庭では、絶対に手を触れることができないような対策を講じる必要がある。

本機を取り扱うための必要最低限の知識を持たない人にとって、本機は危険である。

家庭での1000Vの安全対策

温度の次は1000Vの電圧である。これはもっと怖い。事故の状況によっては命にかかわる可能性がある。

幸い私は、まだ1000Vの電撃を喰らったことはないが恐ろしい。

恐れなければならない。

そして少しでも安心できるよう、万全の手を打たねばならない。

特に幼児には厳重な注意が必要である。

いたずらは彼らの仕事であり、それを阻止できない。

彼らがどう知恵をまわしても絶対に手が(スプーンを持った手も)届かないようにすべきである。

872Aの光やアノードキャップなどが興味の対象になってしまった悪夢を考えると血の気が引く。

高圧部の配線の引き回しや線材、端子の処理、半田付けのノウハウなど、高圧を扱うにはかなり専門的な知識が必要になる。

高圧がかかる半田付けの箇所から、先の尖ったヒゲが出ていれば、どのような現象が起こるのか。

電線の被覆に関し、材質・厚み・耐圧の関係はどうなのか。

「プレート電圧1000V」の場合、回路各部の最大ピーク電圧は、どの部分に何ボルトかかるのか。

電源ON時(B電源ON時)、OFF時には、過渡現象によるどのような電圧が、どこに発生するのか。

その他にも、高電圧を取り扱うために必要な知識は種々あると思うが、私はこの方面の専門知識に詳しくなく、これ以上の話ができない。

とにかく使う人はもちろん、その家族も1000Vの怖さを知っておく必要がある。

本物の高圧を扱う人から見れば、1000V程度は高圧のうちに入らないが、ものが一般家庭用娯楽機器のオーディオアンプだけに、やはり1000Vは特別であり危険である。

電源部が要(かなめ)

信号増幅部のクオリティーが上がり、ピュアになればなるほど、聞こえてくるのは「電源の音」である。

つまりメインアンプから出てくる音の源は「電源部」にある。

言い換えれば、メインアンプの音質は「電源部」に支配されている。

このことから、信号増幅部に投入する物量(クオリティーの意味)以上のものを、まず電源部に投下すべきである。

このことは多分、間違ってはいないと思う。

おそらく正しい。

そのことは本機「最終アンプ」が20年、変わりなく元気に歌い続けて体現している。

(最終アンプ(5)水銀整流管の作法と掟(おきて) おわり)

大は天空を舞うオーロラ。

小は83のプレートの中のグロー。

本機「最終アンプ」のドライバー管801Aの電源には、水銀蒸気整流管83が使われている。

83は、高真空型の整流管では得られない音質が期待できるため、昔から管球アンプ愛好家に根強い人気があり、それが今日まで続いている。

1990年前後ごろであったか、機会あるごとに買い集めたRCA83の中の数本に、茶色に変色したマニュアルシートが巻かれて入っていた。

古い時代の大きめの赤い元箱に入っていたもので、1940年頃に印刷されたRCA83のオリジナルのマニュアルシートである。

その記述の中に「発光」に関する、ちょっと文学的な薫りが漂う箇所があった。

<写真1:動作状態のRCA83を真上から見た状況>

**英文にあるように、プレートの(筒の)中がグローで満たされている。良好な83が発するグローは、ゆらぎや、まばたくような不安定さはなく、極めて安定した発光が持続する。私の経験からは、入手したRCA83の10本に数本の割合で、グローが不安定な「半不良品」が混じる。現状ではむしろ、完璧な状態の83に当たる方がラッキーなのかもしれない**

Under operating conditions, the 83 has bluish-white glow filling the space within the plates and extending to some degree into the surrounding space outside the plates.

(私の訳:動作状態にあるとき、83のプレートの内側は青白色の輝きで満たされ、またその光はプレートの外周にも幾分の広がりを見せる)かな。

今日の日記

さてこの英文の一節は、私が83のグローを見た時の感覚にとてもよく似ています。

このテクニカルシートの一文を発見したときは、執筆者に親近感を覚えたものです。

このように水銀蒸気整流管は、人を魅了する発光現象とともに、「余人をもって代えがたい」音質面での大きな期待と可能性を秘めています。

その反面、この手の整流管を使うには、昔も今も変わらぬ、ちょっと厳しい掟(おきて)と作法があります。

今日の日記は、本機「最終アンプ」の電源部を、少し詳しく観察してみます。

使用されている水銀蒸気整流管の「掟」と「作法」の実際とともに、本機の電源部の仕様などについて綴ろうと思います。

801Aシングルアンプ起動時の整流管の様子

本機「最終アンプ」の話に入る前に、参考までに、前回の「最終アンプ」(4)に登場した801Aシングルアンプの電源を投入し、水銀蒸気整流管83の起動時の様子を観察してみます。

水銀蒸気整流管の第一の掟は「プリヒート」(予熱)です。

まずフィラメントのみに通電し、その熱で水銀を蒸発させ、管内を飽和蒸気で満たすことが目的です。

電源ON直後から観察開始

<写真2:電源ON 直後の水銀蒸気整流管83の様子>

**電源ランプのLEDが点灯し、83のフィラメントが赤熱しているが、電源ON直後であるため、管壁はまだクリアな状態。整流管後方の電源トランスは、整流管の撮影のため、ティッシュペーパーをかけてある**

<写真3:電源ON 30秒後の様子>

**管壁内面全体が曇ってきた。フィラメントに熱せられて蒸発した水銀が、管壁で冷やされて凝縮したもの**

<写真4:電源ON 1分30秒後の様子>

**管壁がさらに曇ってきた。管内が水銀の飽和蒸気で満たされていることを示しており、83の場合はこの状態でスタンバイ完了、B電源投入が可能である**

<写真5:電源ON 2分10秒後、B電源投入直後の様子>

**タイマーリレーによりB電源が投入された直後の様子。プレート内部にグローが見える(周囲が明るいため光は微か)。管壁上部の筒の部分がクリアになってきた。管壁も熱せられて温度が上がり、凝縮した水銀が再度蒸発したため**

<写真6:電源ON 5分30秒後、B電源投入3分20秒後の様子>

**管壁全体の温度が上がり、下部の黒いベース付近を残して、ほとんどがクリアになっている。この時点の真上からのViewが写真1**

<写真7:電源ON 数10分経過したアンプ全体の様子>

**83は全体がクリアになり、曇っている部分は最下部の一部分のみ**

そもそも今どきなぜ真空管アンプ

さてさて、そもそも「ダイオード」という高性能の整流素子が存在するのに、今さらなぜ「整流管」なのか。

さらには、昨今の半導体技術を利用せず、なぜ過去の遺物である「真空管アンプ」なのか。

ここでもう一度、この根源的な問題に対する私なりの答を「こじつけ」てみたい。

このことは同好のオーディオ仲間からも、たまに言われることがある。

もっともな疑念であると思うし、私自身も一般論としては、半導体アンプより真空管アンプの方が音質的に優れているとは思っていない。

しかし本機のように、能動素子2つだけで数10Wの出力を、それも最高クラスの音質で得られるアンプは、真空管式以外には求められないと思う。

増幅作用に関与する能動素子の数

昨今の半導体アンプは、数10、あるいは100以上の能動素子が使われていると思われる。

その中で、増幅作用に直接関与する能動素子の数の合計は幾つぐらいになるのだろうか。

その圧倒的多数 vs 2つ。

本機の場合、私はこの点に真空管アンプの優位性を見ている。

接続箇所の数

また半導体アンプの場合、能動素子の数に比例して、オーディオ信号が直接通る経路に、非常に多くの接続箇所が存在する。

はたして合計いくつの半田づけの箇所、あるいはコネクタ接続の箇所が介在するのだろうか。

オーディオ愛好家であれば、誰しも、ライン入出力の端子やスピーカーの端子、また各種の切り替えSWの接点などの信号の接続部には、神経質なほど注意を払う。

それは当然として、機器内部の回路には、それらの何10倍もの接続箇所が存在することを忘れてはならない。

その圧倒的多数 vs 少数。

本機の場合、私はこの点にも真空管アンプの優位性を見ている。

たった2つのA級増幅の能動素子。

真空管式の本機「最終アンプ」は、これらの点において、圧倒的な優位性があると確信している。

そこが本機を製作する大きな動機の一つであり、そして結果もそれを裏切らなかった。

なぜ整流管

水銀蒸気整流管の絶対的利点については、当日記「最終アンプ」シリーズで繰り返し紹介してきた。

水銀蒸気整流管は高真空整流管にくらべて、電圧降下が極めて小さく、かつ降下電圧が電流の増減によらずほぼ一定、という優れた特長がある。

そして音質面での期待と可能性も大きい。

83の場合、それらの実験は簡単にできる。

83は、ソケット互換性のある高真空型の整流管の数種類、たとえば5Z3などと挿し替えができるため、電圧降下や音質比較の検証は容易に可能である。

当然ながら、音の違いは個々の被試験アンプによって異なるが、時間をかけて(そこが大切)実験をやってみる価値は大いにあると思う。

それならダイオードでしょ

さて、管内の電圧降下を問題にするのであれば、水銀蒸気整流管の1/10以下の優れた性能のダイオードを使えばいいではないか、という意見にはどう答えるのか。

実は水銀蒸気整流管の83にも、872Aにも、ソケット互換性のある「ダイオード版83」、「ダイオード版872A」(アノードキャップはなく、足に接続されている)が実在する(eBayあたりで時々出品される)。

私は所持していないが、872Aのこれを使った実験には興味がある。

その「ダイオード版83」の「簡易手作り版」、UX4ピンソケットにダイオードを2個付けたものと置き換える実験は、過去にいろいろな種類のダイオードでやってみたことがある。

その結論は、メインアンプにおける83の場合、ダイオードによる置換後の音質は、決して悪くはなかった。

また、ダイオードのスイッチングノイズがどうこう、といった問題も特段の障害にはならなかった。

それでも「整流管」を使うのは、

「わざわざ真空管アンプを作るのに、その電源の整流素子に整流管を使わないという“アンバランス感”(私の美意識的尺度)を曲げてまで、ダイオードを採用するほどの優位性は確認できなかった」

ということに尽きる。

まず本機の発熱量

さて、本機の電源部に話を戻したい。

まずセットの発熱量であるが、出力管211の発熱は大きい。

フィラメント電力10V×3.25A=32.5W。

プレート損失1000V×60mA=60W。

合計でざっと100Wの発熱がある。

872Aも5V×7.5A=37.5Wのフィラメント電力が2本分、80Wほどの発熱がある。

水銀蒸気整流管は管壁温度の制約があり、特に放熱について十分考慮する必要がある。

さらにドライバー管801Aの発熱もあり、真空管だけで合計200Wほどの熱が発生する。

その上、211と801Aのフィラメント直流点火用レギュレータからの発熱も大きい。

ともかく十分な放熱対策をした構造設計をしなければならない。

本機は自然空冷で連続使用が可能なように設計されている。

強制空冷ファンに頼る手もあるが、この程度の規模であれば、自然空冷連続使用を基本仕様とすべきと思う。

実況解説 電源ONから定常状態まで

電源ON

では電源を入れよう。

電源スイッチに指を掛ける前に、まず本機全体を眺め、それぞれの球やアノードキャップの様子などに異常がないかを確認する。

電源ON。

電源スイッチは大昔から変わらない無骨で大きいトグルSWである。

少し重いが意外に感触はよい。

いかにも信頼感があって小気味いい。

冷えて抵抗値が低くなっている合計5本の真空管のフィラメントに一斉に突入電流が流れ、1・2秒の間、過電流によりトランスやフィラメントがブ~ンとうなる。

スイッチONと同時に211と801Aのトリエーテッドタングステン・フィラメントが明るく灯る。

<写真8:電源ONの前の様子>

**水銀蒸気整流管の83と872Aは、長年使用している球なので、管壁内部の汚れた部分がある**

10秒ほど経過

水銀蒸気整流管の872Aと83は、10秒ほど経過すると、早くもフィラメントの熱で蒸発した水銀が、冷えている管壁内面に蒸着し始め、内壁全体が雲ってくる。

もうしばらくすると、その曇りが徐々に鏡のようになり、管の壁面に周囲の景色が映り込む。

<写真9:電源ON後30秒経過>

**83は先の写真3・4などと同じ状況。872Aは管壁内部に凝縮した水銀蒸気が、蒸着された鏡のようになり、床の色が反射して橙色に見える。本当はクロームメッキのような鏡であるが、カメラのホワイトバランスの影響なのか、このような色になった。下手なカメラマンで申し訳ありません。**

実はその「鏡状態」(クロームメッキ状態)を撮りたくて、3度挑戦したが、どうやってもうまく写らなかった。

どうやら、鏡面をそれらしく撮るには、かなり撮影技術の研究が必要なようだ。

2分ほど経過

2分ほど経過すると、鏡になった管壁が、部分的に徐々に晴れて透明になってくる。

管壁の温度が高くなり蒸着した水銀が蒸発するためである。管壁がこの状態になれば、872Aのスタンバイができた目安である。

<写真10:電源ON後3分経過>

**83も872Aも、鏡面であった部分(橙色に見えていた部分)がだいぶ透明になってきた。872Aのフィラメントが見えるようになった。**

<写真11:電源ON後5分経過>

**タイマーリレーによるB電源ONの直前。管壁下部を除いて、ほとんどの部分がクリアになった。872Aの予熱もこれで十分**

5分経過 パシャン!

電源ONから5分後、タイマーリレーが作動してパワーリレーがONになり、B電源用トランスの1次側にAC100Vが供給される。

タイマーリレーの音はほとんど聞こえないが、パワーリレーの音は大きい。

この音の感じも、信頼感があってなかなかいい。

その一瞬、872Aの上部全体が青い光で充満し、すぐに小さくなって安定する。電源部の平滑コンデンサーを充電するための突入電流により、強く発光するためである。

管内電圧降下の少ない水銀蒸気整流管には、この突入電流を制限する意味からも、平滑部はチョークインプット方式であることが必須の条件となる(図1の③の部分)。

タイマーリレーの設定は、水銀蒸気整流管はもとより、211も801Aも、その他諸々の部分も含めて、多少とも熱的ストレスの緩和になるよう、できるだけ長い時間プリヒートした方がよい。

日常、気の向くままに使って20年、突入電流の攻撃も、少なくとも通算2000回を超えていると思う。

電源ON時に何かが壊れたことはまだ一度もないが、劣化したヒューズが断になることはたまにある。

B電源用トランスの2次巻線センターラインに低抵抗を入れるなど、本機のちょっとした安全設計が功を奏していると思っている(図1の②の箇所)。

音を出すまでしばらく放置

B電源が供給された時点で音は出る。しかし長年の習慣から、時間に余裕があるときはそのまま10分~15分以上は放っておく。

半導体アンプの場合もしかり、各種のプレーヤ、DAコンバータなど、すべて同じである。

オーディオ機器のほとんどは寝起きが悪い。目覚めた直後の眠そうな音を聞きたくないため、シャキッと目を覚ますまで待つことにしている。

B電源ON後20分~30分ほど経過すると、872Aの管壁温度の上昇も飽和点に達し、青色グローが鮮やかな色で輝くようになる。

グローは管壁温度が高いほど美しい。

冬よりも夏の方がきれいである。

さあ、もうそろそろ音を出してもいいだろう。

今日も第一声から、思わず身構えてしまうほどのリアル感のある音を期待したい。

水銀蒸気整流管872Aの管壁温度の管理

プリヒートと温度管理が適切でない場合のダメージ

水銀蒸気整流管872Aを使うためには、設計上および使用上の特別な注意が必要である。

まずは管壁の温度管理がある。

「872Aのガラス管最下部(金属ベースのすぐ上)の温度は、20℃~70℃の範囲でなければならない」と、RCA872Aの元箱に同梱されていたデータシートに書かれている。

この球が作られた遠い昔の時代に思いを馳せる茶色に変色した紙であり、折ればパリッと割れてしまうほど乾ききり、しなやかさが失われている。

70℃を超えると、水銀の蒸気圧が上がりすぎて逆耐電圧が下がり(逆電流が流れやすくなって)最悪の場合は内部でスパークが発生し、各部にダメージを与える危険性がある。

20℃~60℃におけるピークプレート逆耐電圧 10000V

20℃~70℃におけるピークプレート逆耐電圧 5000V

となっている。

逆に温度が低いと、十分な蒸気圧が得られないため電圧降下が増し、その結果、陽イオンがカソードへ衝突する速度が速くなり、カソード(=フィラメント)を損傷する危険性がある。

寒冷地では、フィラメントのプリヒート時間を10分以上にすべきだろう。

このように水銀蒸気整流管は、周囲温度と管壁冷却を十分考慮した機体設計をしなければならない。

<写真12:電源ON後30分ほど経過した872Aのガラス管最下部の様子>

**水銀の飽和蒸気から凝縮された水銀粒が、管内の最も温度が低い箇所に付着している(この様子は封入されている水銀の量によって異なる)**

<写真13:同じく電源ON後30分ほど経過した83のガラス管最下部の様子>

**隣の872Aと同様に、水銀の飽和蒸気から凝縮された水銀粒が、管内の最も温度が低い箇所に付着している(この様子は封入されている水銀の量によって異なる)**

一般の家庭におけるオーディオ機器にとっての「住み心地」は、四季を通して快適な環境を与えられているとは限らない。

室温、つまり雰囲気は、冬は低く夏は高いとも限らない。

冬、各種の暖房機器の熱が直接機器にあたれば、機器の温度は夏よりも高温になる可能性がある。

夏、空調環境が良好な室内であっても、空気流の死角であったり、直射日光が差し込んだり、思わぬ高温になる可能性もある。

これらのことを考えると、本機の設置場所の想定上限の室温を、少なくても30℃以上に置かなくてはならない。30℃を上回る雰囲気において、200W超の発熱がある本機の連続運転の安全確保には、設計上たいへん厳しい対応を迫られる。

近年はパソコン用の「静音ファン」なるものが安価に入手できるので、強制空冷の導入も、高温時の補助としては有効である。

ただし冷却を、全面的にファンに頼る場合は、なんらかの原因でファンが停止したときの安全対策を講じておく必要がある。

家庭用のアンプであれば、ファンの停止を検知して、主電源をOFFにするだけでよい。

本機で体験したことであるが、20年の間には、真夏の熱帯夜に電源を切り忘れ、エアコンが止まった部屋で翌朝まで炎熱地獄を味わわせたことが何度もある。

熱帯夜に、そよ、とも空気のゆらぎがない雰囲気に置かれた本機の筐体は、怖いほどの温度に達したと思われるが、いままで一度も異常事態にはならなかった。

本機の場合、872Aの動作は、定格の、電圧は数分の1、電流にいたっては数10分の1程度の超軽作業しかしていない。

そのため、温度に関するマージンが多少は上がっているのかもしれないが、水銀の蒸気圧が規定の範囲を超えれば、必ずどこかに何らかのダメージを与えるだろう。

その被害がどのようなものになるのか私には分からない。

<写真14:本機の全景(再掲)>

**必要最小限の放熱は、それぞれの真空管まわりの空間の余裕によって確保される。また、発熱量が大きい出力管211と整流管872Aのソケット穴には、通気間隙を設けてある。また直流点火用の電源部の熱は、写真のシャシー右側面に逃がしているため、放熱フィンを取り付けた**

水銀蒸気整流管のプリヒートは長めに

872Aと83がもたらす、音質的に他の整流管では得られない効能を信じている以上、この整流管を安全無事に使い続けなければならない。

繰り返しになるが、水銀蒸気整流管の電源投入時に守らなければならない掟はプリヒートである。

フィラメントとB電源を同時に投入してはならない。

本機では電源ONにより、増幅部を含めて、すべての真空管のフィラメントのプリヒートが始まる。

プリヒート時間は5分ちょうどにセットしてある。

増幅管のフィラメントも同時に点火するため、すべての真空管の熱的ストレスの緩和にも役立っていると思う。

20年間、高圧を加える前の5分間の「準備運動」を、すべてのフィラメントにやらせてきた。

東京近郊の平野部では、冬場の木造家屋でも、5分間の予熱で必要十分だろう。

私の主観的な感覚では、5分以下ではプリヒート上の不安があり、5分以上は使い勝手の上から長すぎる、といったところか。

B電源がONになっても、すぐに音を出すわけではなく、普通はその後10分~15分以上は放っておくが、プリヒートは5分程度で終わってほしい、という意味である。

しかし寒冷地の冬の朝などは、冷え切ったまま電源を入れることを想定すると、10分間ほどのプリヒートが望ましいと思う。

RCA872Aのデータシートによると、周囲温度が10℃~20℃の場合、プリヒート時間は最短2分間、20℃以上の場合は最短1分間、と明記してある。

しかしこれらの記述は、いわゆるカタログデータと受け取り、その数倍のプリヒート時間を与えていただきたい。

RCAのデータシートのグラフによると、フィラメントのプリヒートを開始してから、凝結している水銀の温度が、周囲と熱的平衡に達するまでの時間は、代表例で約30分ほどかかる。

球の形が大きくて重いだけに、872A全体の熱慣性はかなり大きいことに留意されたい。

タイマーリレーとパワーリレー

プリヒート時間とB電源の投入は、タイマーリレーで制御する。

本機は、タイマーリレーの設定時間を5分にしている。

電源スイッチONにより全球のフィラメントが点火し、その5分後に作動するタイマーリレーの接点でパワーリレーを制御し、B電源用トランスの1次側に通電する。

当然のことであるが、タイマーリレー自身の接点をパワーラインのON/OFFに使ってはならない。

その接点の容量が、電圧・電流ともに満足していても使わない。

タイマーリレーは、いわゆる「接点渡し」と呼ばれる、被制御機器を制御するための接点を与えるためのものである。

つまり、相手側のリレーを制御したり、半導体スイッチのゲートを制御するなど、ごく軽い負荷を想定している。

誤った使い方をして、たとえば接点がスパークなどでONのまま貼り付いてしまった場合、次回の電源ONではフィラメントとB電源が同時にONになり、恐ろしいことになる。

タイマーリレーはパワーリレーに比べ、接点やバネが柔である。

「時計係り」には時間だけを計らせておけばよい。

当然であるが、パワーリレーは元来パワーラインをON/FFするためのものであり、電力の開閉に関する信頼性は非常に高い。

信頼性と安全性、それに長期安定性のための設計とはこういうものだ、とは、本機を製作した円通寺坂工房からの受け売りである。

<写真15:本機のタイマーリレーとパワーリレー付近の工作>

**左の白いのがタイマーリレー(定番のOMRON製)。右側の黒いのがパワーリレー。工作はプロ用機器のレベル**

水銀蒸気整流管のための電源部の仕様

水銀蒸気整流管に関連して、本機の電源部の仕様を簡単に紹介させていただきたい。

B電源用トランスは、フィラメント用トランスと分離独立。

またB電源用トランスの2次巻線は、初段用と出力段用と分離独立させている(私の要求は、トランスごと分離独立であったが、筐体の大きさと重量などから断念せざるを得なかった)。

B電源用トランスの仕様は、「AC100V 容量550W」。

初段801A用2次巻線「中点タップ付き450V・650V 80mA」。

出力段211用2次巻線「中点タップ付き1000V・1100V 200mA」。

こういった仕様のものを作ってもらった。

整流部、平滑部とも、初段用と出力段用とは分離独立である。

整流管は初段用に83を1本、出力段用に872Aを2本使う。

いずれも水銀蒸気整流管であり、内部電圧降下が大変小さく、電流の変化による変動も少ない。

平滑部はどちらもチョークインプットである(図1の③部分)。

水銀蒸気整流管を使う場合には必須の条件である。

チョークインプットはフィルターとしての性能が優れているとともに、整流管の耐逆電圧を低くしたり、B電源ON時の突入電流の抑制にも大きな効果がある。

使用するチョークの仕様は、初段801A用に「10H+10Hの50mA」、出力段211用に「10H+10Hの150mA」である。

どちらも可能なかぎり直流抵抗が低いものを作る必要がある。

平滑用のすべてのコンデンサーはフィルム系を採用し、電解コンデンサーは使っていない。

電解コンデンサーは、801Aと211のフィラメントの直流点火用電源に使っているだけである。

平滑用のすべてのコンデンサーをフィルム系としたのは、音質面と長期安定性からの選択である。

「パワーアンプの音質は、電源の音を聴いていると思うべし」。

また、真空管アンプにおける整流管を使った基本的な整流平滑回路の場合、平滑用コンデンサーの容量をむやみに大容量にすると、音質を損なう結果になる、との先達の教えも遵守しなければならない。

なぜそうなのか、私には明確に説明することができないが、電源ON時の突入電流をなるべく小さく短時間に抑え、整流管の過度的な過負荷を軽減する意味からも、容量は必要十分な範囲で最小限に止めておくべきである。

<図1:本機の電源部の全回路図(再掲)>

**①はタイマーリレー部。②は安全設計のための挿入抵抗。③はチョークインプット部分。フィルター入り口のコンデンサーの容量をむやみに大きくすることは厳禁。整流管の寿命に影響する**

家庭用機器として安全・安心・安定設計

本機のような1000Vを扱い、かつ大きな発熱を伴う機器を家庭に持ち込むには、十二分な安全設計を行うことが、すべてに優先される。

また、機器を扱う人には一定の知識が必要であり、家人にも必要最低限のことを話して教えておくべきである。

特に幼児や小さい子供がいる家庭では、絶対に手を触れることができないような対策を講じる必要がある。

本機を取り扱うための必要最低限の知識を持たない人にとって、本機は危険である。

家庭での1000Vの安全対策

温度の次は1000Vの電圧である。これはもっと怖い。事故の状況によっては命にかかわる可能性がある。

幸い私は、まだ1000Vの電撃を喰らったことはないが恐ろしい。

恐れなければならない。

そして少しでも安心できるよう、万全の手を打たねばならない。

特に幼児には厳重な注意が必要である。

いたずらは彼らの仕事であり、それを阻止できない。

彼らがどう知恵をまわしても絶対に手が(スプーンを持った手も)届かないようにすべきである。

872Aの光やアノードキャップなどが興味の対象になってしまった悪夢を考えると血の気が引く。

高圧部の配線の引き回しや線材、端子の処理、半田付けのノウハウなど、高圧を扱うにはかなり専門的な知識が必要になる。

高圧がかかる半田付けの箇所から、先の尖ったヒゲが出ていれば、どのような現象が起こるのか。

電線の被覆に関し、材質・厚み・耐圧の関係はどうなのか。

「プレート電圧1000V」の場合、回路各部の最大ピーク電圧は、どの部分に何ボルトかかるのか。

電源ON時(B電源ON時)、OFF時には、過渡現象によるどのような電圧が、どこに発生するのか。

その他にも、高電圧を取り扱うために必要な知識は種々あると思うが、私はこの方面の専門知識に詳しくなく、これ以上の話ができない。

とにかく使う人はもちろん、その家族も1000Vの怖さを知っておく必要がある。

本物の高圧を扱う人から見れば、1000V程度は高圧のうちに入らないが、ものが一般家庭用娯楽機器のオーディオアンプだけに、やはり1000Vは特別であり危険である。

電源部が要(かなめ)

信号増幅部のクオリティーが上がり、ピュアになればなるほど、聞こえてくるのは「電源の音」である。

つまりメインアンプから出てくる音の源は「電源部」にある。

言い換えれば、メインアンプの音質は「電源部」に支配されている。

このことから、信号増幅部に投入する物量(クオリティーの意味)以上のものを、まず電源部に投下すべきである。

このことは多分、間違ってはいないと思う。

おそらく正しい。

そのことは本機「最終アンプ」が20年、変わりなく元気に歌い続けて体現している。

(最終アンプ(5)水銀整流管の作法と掟(おきて) おわり)

最終アンプ(4)全回路図と801Aシングルアンプ [原器を目指した「最終アンプ」]

私の「最終アンプ」が実現したのは、円通寺坂の製作工房があってこそであり、またそれ以前の話として、この工房とめぐり合う縁があってこそだと思っています。

あるきっかけで「縁」が生じ、その縁が「種」を作りました。

「最終アンプ」はその「種」が成長したものです。

今日の日記は、「縁」と「種」の種明かしをしたいと思います。

そして、その「種」から生まれた「最終アンプ」。

その全回路図を「開示」します。

「開示」などと勿体ぶって言っていますが、ご覧のとおり、管球アンプ愛好家諸兄にとっては、「見てもしょうがない、当たり前の基本回路」ではないかと思います。

本当に申し訳ないほど「なんにも無い」回路です。

「どれ一つを外しても、増幅回路が成り立たないほど簡素化・・」の基本方針を証明するような回路ですが、ためしにちょっと眺めてみてください。

この「なんにもない」回路。

でもその結果は、メインアンプに関するかぎり、どこで何を見ても、何を聞いても20年。

周辺機器は替わっても、ブレず、よろめかず、浮気せず。

「その20年」が、本機の「音」を物語っている、と自分一人で思っています。

「縁」~円通寺坂の製作工房との出会い~

工房については「最終アンプ(1)」の日記に綴ったが、工房との出会いの「縁」は、本機誕生(1992年暮れ)の数年前に遡る。

それは、ふと目にとまったMJ誌の広告であった。

工房の広告ではない。

「真空管アンプシャーシーの限定製作」をメインとした「ミューズ工芸」という会社の広告。

その小さなモノクロ写真に目が釘付けになった。

<写真1:円通寺坂工房と出会うきっかけとなった「MJ無線と実験」誌に載っていたミューズ工芸の広告の一部>

**ご注意:この広告は20数年前のものであり、現在の諸状況は何も分かりません。この写真は、たまたま手元にあった1990年2月号に掲載されていたもの(「縁」のものと写真は同じ)**

とても優美でコンパクトな形のシャーシーに、その製作例として、たぶんSiemens社の出力管Ed(孤高の銘球)と、整流管Z2c(あたりか)が挿し込まれている。

優美なシャーシーの上に、飛び切り美しいSiemensのドーム球。

私はこの小さなモノクロ写真の一撃で、ほとんど即死状態に陥った。

即刻、電話を入れた。

若そうな声の社長さんが出られて、そのシャーシーは、円通寺坂の工房に置かせてもらっている、とのこと。

私の住所から、ゲットする最短コースは、工房に直接取りに行くのがベスト、といった話であった。

工房の電話番号を聞き、その数日後、私は初めて円通寺坂の工房を訪れたのであった。

小さなモノクロの広告写真。

この写真があの時、私の琴線に触れなかったら、また、円通寺坂工房ではなく他で購入していたら、「最終アンプ」が作られることはまずなかった、と断言できそうに思う。

<写真2:円通寺坂の工房で購入したミューズ工芸のシャーシーに組んだ801Aシングルアンプ>

**シャーシーの前側面を横に走る「合わせ目」のラインがいい。また電源SWの左のライン上にある赤のLEDがさらにいい!。このアンプ、私のだいじな「いとし子」です**

「種」~「最終アンプ」の芽生え~

この写真の801Aシングルアンプは、シャーシーを受け取りに工房を訪れた際に提案された回路で組んだ。

第1話に登場する工房のKさんと(その時が初対面であるが)いろいろ話をする中で、「こんなものを組めばいいんじゃないか」と勧められ、その場で決めた。

その時、その場でKさんがチャッチャとフリーハンドで描いてくれた回路図は、今も大事にファイルしてある。

この写真では、初段がRCA5691(6SL7と同等管)のSRPP、CR結合を介して出力はRCAの801、整流管はRCAの83が使われている。

<写真2:増幅管のクローズアップ>

**801には「A」が付いてない。タイトベースに丸印RCAのロゴと、Radiotronの焼きこみ。初期の時代の801である。この801のプレートは板ではなくカーボングラファイト。これ、工房の倉庫部屋に転がっていたので、ついでに買ってきた思い出の球。RCA5691は、わりあい最近製造のもの**

写真1の801Aシングルアンプは、「最終アンプ」を発想する「素」になった特別な存在である。

「最終アンプ」の増幅部は、基本的な考え方として、この801Aシングルアンプで、出力管211/VT-4Cをドライブするという形を取っている。

このアンプで、801Aや10などといった、素性も特性も、まさに「211ジュニア」といえる「10系」古典傑作球を、散々いじり回した。

その経験から、とても貴重な知識とノウハウを学ぶことができたと思っている。

さて、「最終アンプ」が生まれるためには「縁」があって、「種」もあったという「種明かし」をした。

「最終アンプ」の最も初期段階の発想は、「つまりは写真2の801Aアンプの出力で、211をドライブすればいいじゃないか」程度のものであったと思う。

この単純な発想が、時々工房を訪れて、そこにある製作中のものを見て、またいろいろな話を聞くうちに、段々と膨らんでいった。

円通寺坂工房への感謝

写真2のアンプ程度であれば、自分でもけっこう上手に作ることができる、と思っている。

しかし「最終アンプ」は、自分で作るのはまったく無理である。

プロ用・工業用機器の製作マインドと、ノウハウおよび経験がなければ作ることはできない。

似たものは出来ても、本物は作れない。

私が幸運であったのは、当時その工房内で、本機の構想と似たようなパワーアンプを開発する計画があったことである。

そのための試作機の意味を含めて、私の厄介な妄想の実現を引き受けることになったのだと思う。

実費に近い額しか請求されなかったし、そもそも、こんなものを真に受けてくれる工房など他にないだろう。

茶飲み話から教わったこともたくさんあり、円通寺坂の工房には、本当に感謝している。

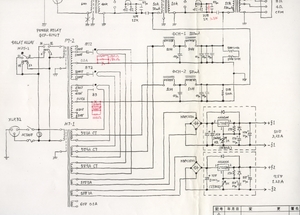

「最終アンプ」全回路図

手書きの回路図であり、一部不鮮明な部分もあるが、本機はおおよそ、このような回路である。

増幅部の構成は、全段トランス結合、セルフバイアス方式による基本中の基本、教科書どおりである。

電源部の構成も、水銀蒸気整流管を使用する場合の、チョークインプト方式の基本中の基本、これも教科書どおりの優等生である。

<写真3:「最終アンプ」実機の全体構成>

**「T」はトランス、「CT」はチョークトランスのこと**

<図面:1信号増幅部の全回路図>

<図面2:電源部の全回路図>

回路構成の基本的考え方

ハイエンドオーディオ(音が最上の意味)の真空管増幅器の基本設計において、もっとも重要なのは、各部・各段・各ブロックごとに「自己完結(独立化)」させることであると信じている。

つまり、ある部分の擾乱(オーディオ信号以外の予想しない様々な変動や雑音)が、前段や後段、もちろん他の部分にも影響を与えない回路構成とすることである。

その最も典型的な例としては、アンプ本体を「ステレオ構成」にせず、左右のチャンネルを完全に独立させた「モノラル構成」とすることを考えればよい。

またステレオ構成にした場合は、左右の電源部を、電源トランスを含めて独立させたり、筐体を金属で区分けしたりすることも、よく行われている。

そういったアイソレートの考え方を、増幅回路そのものにも当てはめたものである。

この考え方と対極にある直流増幅方式などは、理想ではあっても、そう簡単に回路図どおりの動きをするはずはない、と思っている。

あちこちの部分で、擾乱は多かれ少なかれ発生しており、それが後段にはもちろん、逆方向の前段の方向にも悪影響を及ぼす、と私は考える。

そのように自分勝手に考えるとして、この「独立化」は、真空管増幅器でなければ実現できない。

半導体では現実問題として、そんなことを言っていては回路設計ができない。

半導体の場合は、「各部のアイソレート」などとはまったく別のアプローチがあると思う。

回路各部の「独立化」。

そして回路の動作の必要上、欠くべからざるもの以外、徹底的に省く簡素化。

ただし安全・保安上に必要なものは、音質に多少影響がありそうでも略さない(電源トランスの中点に赤で追加した抵抗などが一例)。

さて、こういった考え方が本機の回路設計全体を貫く大基本であり、その最終結果として図面1、2の回路図に到達しました。

やむを得ず妥協した部分もあります。

そういった観点から回路図を「読んで」いただければ幸いです。

さらに、回路各部の「ここはなぜこうしたのか?」などの?に対して、説明を加えたい箇所もいくつかありますが、それは後日の日記に綴ります。

また、妥協した箇所や、工房とのやりとりなども、記(しる)そうと思っています。

起承転結

20年を経た本機の誕生を振り返ってみて、それには、はっきりとした「起承転結」があったことに気付きました。

そもそも人の存在がそうである、と言われているように、本機も「奇跡の存在」ですよ、と写真1が語っているように感じています。

(最終アンプ(4)全回路図と801Aシングルアンプ おわり)

あるきっかけで「縁」が生じ、その縁が「種」を作りました。

「最終アンプ」はその「種」が成長したものです。

今日の日記は、「縁」と「種」の種明かしをしたいと思います。

そして、その「種」から生まれた「最終アンプ」。

その全回路図を「開示」します。

「開示」などと勿体ぶって言っていますが、ご覧のとおり、管球アンプ愛好家諸兄にとっては、「見てもしょうがない、当たり前の基本回路」ではないかと思います。

本当に申し訳ないほど「なんにも無い」回路です。

「どれ一つを外しても、増幅回路が成り立たないほど簡素化・・」の基本方針を証明するような回路ですが、ためしにちょっと眺めてみてください。

この「なんにもない」回路。

でもその結果は、メインアンプに関するかぎり、どこで何を見ても、何を聞いても20年。

周辺機器は替わっても、ブレず、よろめかず、浮気せず。

「その20年」が、本機の「音」を物語っている、と自分一人で思っています。

「縁」~円通寺坂の製作工房との出会い~

工房については「最終アンプ(1)」の日記に綴ったが、工房との出会いの「縁」は、本機誕生(1992年暮れ)の数年前に遡る。

それは、ふと目にとまったMJ誌の広告であった。

工房の広告ではない。

「真空管アンプシャーシーの限定製作」をメインとした「ミューズ工芸」という会社の広告。

その小さなモノクロ写真に目が釘付けになった。

<写真1:円通寺坂工房と出会うきっかけとなった「MJ無線と実験」誌に載っていたミューズ工芸の広告の一部>

**ご注意:この広告は20数年前のものであり、現在の諸状況は何も分かりません。この写真は、たまたま手元にあった1990年2月号に掲載されていたもの(「縁」のものと写真は同じ)**

とても優美でコンパクトな形のシャーシーに、その製作例として、たぶんSiemens社の出力管Ed(孤高の銘球)と、整流管Z2c(あたりか)が挿し込まれている。

優美なシャーシーの上に、飛び切り美しいSiemensのドーム球。

私はこの小さなモノクロ写真の一撃で、ほとんど即死状態に陥った。

即刻、電話を入れた。

若そうな声の社長さんが出られて、そのシャーシーは、円通寺坂の工房に置かせてもらっている、とのこと。

私の住所から、ゲットする最短コースは、工房に直接取りに行くのがベスト、といった話であった。

工房の電話番号を聞き、その数日後、私は初めて円通寺坂の工房を訪れたのであった。

小さなモノクロの広告写真。

この写真があの時、私の琴線に触れなかったら、また、円通寺坂工房ではなく他で購入していたら、「最終アンプ」が作られることはまずなかった、と断言できそうに思う。

<写真2:円通寺坂の工房で購入したミューズ工芸のシャーシーに組んだ801Aシングルアンプ>

**シャーシーの前側面を横に走る「合わせ目」のラインがいい。また電源SWの左のライン上にある赤のLEDがさらにいい!。このアンプ、私のだいじな「いとし子」です**

「種」~「最終アンプ」の芽生え~

この写真の801Aシングルアンプは、シャーシーを受け取りに工房を訪れた際に提案された回路で組んだ。

第1話に登場する工房のKさんと(その時が初対面であるが)いろいろ話をする中で、「こんなものを組めばいいんじゃないか」と勧められ、その場で決めた。

その時、その場でKさんがチャッチャとフリーハンドで描いてくれた回路図は、今も大事にファイルしてある。

この写真では、初段がRCA5691(6SL7と同等管)のSRPP、CR結合を介して出力はRCAの801、整流管はRCAの83が使われている。

<写真2:増幅管のクローズアップ>

**801には「A」が付いてない。タイトベースに丸印RCAのロゴと、Radiotronの焼きこみ。初期の時代の801である。この801のプレートは板ではなくカーボングラファイト。これ、工房の倉庫部屋に転がっていたので、ついでに買ってきた思い出の球。RCA5691は、わりあい最近製造のもの**

写真1の801Aシングルアンプは、「最終アンプ」を発想する「素」になった特別な存在である。

「最終アンプ」の増幅部は、基本的な考え方として、この801Aシングルアンプで、出力管211/VT-4Cをドライブするという形を取っている。

このアンプで、801Aや10などといった、素性も特性も、まさに「211ジュニア」といえる「10系」古典傑作球を、散々いじり回した。

その経験から、とても貴重な知識とノウハウを学ぶことができたと思っている。

さて、「最終アンプ」が生まれるためには「縁」があって、「種」もあったという「種明かし」をした。

「最終アンプ」の最も初期段階の発想は、「つまりは写真2の801Aアンプの出力で、211をドライブすればいいじゃないか」程度のものであったと思う。

この単純な発想が、時々工房を訪れて、そこにある製作中のものを見て、またいろいろな話を聞くうちに、段々と膨らんでいった。

円通寺坂工房への感謝

写真2のアンプ程度であれば、自分でもけっこう上手に作ることができる、と思っている。

しかし「最終アンプ」は、自分で作るのはまったく無理である。

プロ用・工業用機器の製作マインドと、ノウハウおよび経験がなければ作ることはできない。

似たものは出来ても、本物は作れない。

私が幸運であったのは、当時その工房内で、本機の構想と似たようなパワーアンプを開発する計画があったことである。

そのための試作機の意味を含めて、私の厄介な妄想の実現を引き受けることになったのだと思う。

実費に近い額しか請求されなかったし、そもそも、こんなものを真に受けてくれる工房など他にないだろう。

茶飲み話から教わったこともたくさんあり、円通寺坂の工房には、本当に感謝している。

「最終アンプ」全回路図

手書きの回路図であり、一部不鮮明な部分もあるが、本機はおおよそ、このような回路である。

増幅部の構成は、全段トランス結合、セルフバイアス方式による基本中の基本、教科書どおりである。

電源部の構成も、水銀蒸気整流管を使用する場合の、チョークインプト方式の基本中の基本、これも教科書どおりの優等生である。

<写真3:「最終アンプ」実機の全体構成>

**「T」はトランス、「CT」はチョークトランスのこと**

<図面:1信号増幅部の全回路図>

<図面2:電源部の全回路図>

回路構成の基本的考え方

ハイエンドオーディオ(音が最上の意味)の真空管増幅器の基本設計において、もっとも重要なのは、各部・各段・各ブロックごとに「自己完結(独立化)」させることであると信じている。

つまり、ある部分の擾乱(オーディオ信号以外の予想しない様々な変動や雑音)が、前段や後段、もちろん他の部分にも影響を与えない回路構成とすることである。

その最も典型的な例としては、アンプ本体を「ステレオ構成」にせず、左右のチャンネルを完全に独立させた「モノラル構成」とすることを考えればよい。

またステレオ構成にした場合は、左右の電源部を、電源トランスを含めて独立させたり、筐体を金属で区分けしたりすることも、よく行われている。

そういったアイソレートの考え方を、増幅回路そのものにも当てはめたものである。

この考え方と対極にある直流増幅方式などは、理想ではあっても、そう簡単に回路図どおりの動きをするはずはない、と思っている。

あちこちの部分で、擾乱は多かれ少なかれ発生しており、それが後段にはもちろん、逆方向の前段の方向にも悪影響を及ぼす、と私は考える。

そのように自分勝手に考えるとして、この「独立化」は、真空管増幅器でなければ実現できない。

半導体では現実問題として、そんなことを言っていては回路設計ができない。

半導体の場合は、「各部のアイソレート」などとはまったく別のアプローチがあると思う。

回路各部の「独立化」。

そして回路の動作の必要上、欠くべからざるもの以外、徹底的に省く簡素化。

ただし安全・保安上に必要なものは、音質に多少影響がありそうでも略さない(電源トランスの中点に赤で追加した抵抗などが一例)。

さて、こういった考え方が本機の回路設計全体を貫く大基本であり、その最終結果として図面1、2の回路図に到達しました。

やむを得ず妥協した部分もあります。

そういった観点から回路図を「読んで」いただければ幸いです。

さらに、回路各部の「ここはなぜこうしたのか?」などの?に対して、説明を加えたい箇所もいくつかありますが、それは後日の日記に綴ります。

また、妥協した箇所や、工房とのやりとりなども、記(しる)そうと思っています。

起承転結

20年を経た本機の誕生を振り返ってみて、それには、はっきりとした「起承転結」があったことに気付きました。

そもそも人の存在がそうである、と言われているように、本機も「奇跡の存在」ですよ、と写真1が語っているように感じています。

(最終アンプ(4)全回路図と801Aシングルアンプ おわり)

最終アンプ(第3話)211の選択 [原器を目指した「最終アンプ」]

序

1920年代の初頭、真空管211の原型が作られた。

3極管が実用され始めた頃、真空管の回路技術もなく、部品も乏しく、その品質も低い。

そういう時代であった。

よい性能の増幅器を得るには、真空管そのものの性能に頼るしかない。

ただひたすら、三極管それ自身の性能を突き詰めて211は誕生した。

直線性は比類なし。

その後に生まれた様々な球を含めて無敵である。

真空管の時代が終焉を迎えるまで、綿々と製造され続けた211。

「余計な策はいっさい弄せず、真空管そのものの性能に頼る」。

「最終アンプ」の理念に謳ったような真空管が実在した。

211。

本当に奇跡のような球である。

(写真はすべて拡大できます)

<写真1、2:動作中の出力管211(相当管のSTC4242A)と、プレート内部の鏡面反射の輝き>

**4242A(STC後期タイプ)。金属板プレートの外側表面はガス吸着用のジルコニュウムが塗布され、内側は鏡のように磨かれている。フィラメントの輝きが鏡に反射して眩しく美しい。211相当管のなかでもっとも美しいと思う。(注)STCの4242Aは本機の動作電流60mA程度でも、プレートが僅かに赤くなる。定格近くでは赤熱するが心配無用。ジルコニュウムは高温でガスを吸着するらしく、赤熱するように作られている**

「高能率SPだから1Wで十分」?

人の耳の感度は非常に悪い。

野生動物であれば致命的といえるほど低感度である。

犬や猫、ハムスターや小鳥たちと暮らした経験からそう思う。

そのため、再生音の音質を聞き分けるには、ある程度以上の音量が必要なのではないか。

また同時にスピーカーもその形式を問わず、ある程度の音量以上で音質的に良好な動作領域に入るのではないかと思う。

だからスピーカーを駆動するパワーアンプの出力は、ある程度大きい方がいい。

ビンテージ物の高能率スピーカーだから1Wで十分、などの話をよく聞くが、そう単純な筋書きにはならないのではないだろうか。

汲めども尽きぬ音楽の泉、その音色の機微を、人の耳が満足に感じ取るには、ある程度の音量が必要である。

また、音質的に良好な音を再生するにも、ある程度の余裕あるパワーが必要である。

つまりパワーアンプの出力は、高能率スピーカーであっても、製作条件が許すかぎり大きい方がいい。

「最終アンプ」の理念から、出力段の増幅形式は「A級シングル」となる。

「A級シングル」と「ハイパワー」。

この条件からも、出力管は211/VT-4Cとなる。

211は時代の賜物

211の性能と特性は特筆すべきものである。

1912年に3極管の増幅作用が発見されて以来100年の真空管史上、211の直線性のよさと総合的な素性のよさを超えるものは他にはない。

211を超えるものを作ろうと挑戦し、これを超えられなかったのではないだろう。

211以降の真空管設計の主眼が、直線性などとは別の方向に向いたためである。

その211が、真空管開発史のほんの初期、1920年代の初めに作られたことに驚く。

おそらくそういった時代であったからこそ、生み出された球である。

つまり後世の近代管のように、4極管、5極管、ビーム管・・といった構造上の様々な工夫を凝らすことなく、3極管の素朴な構造だけを相手に、当時の最高の技術者たちが徹底的に性能を追及した末の傑作なのであろう。

出力段の回路は、シングルのA級増幅が最も簡潔で好ましい。

その上で、大出力時のピークに突入するA2級領域(グリッドバイアスがプラスになる領域)の対応がうまくできることが、パイパワーを得るためにも、音質上からも必須である。

「最終アンプ」の選択 211 vs 845

姿・形が211と同一で、211よりも内部抵抗(rp)が低く、オーディオ増幅専用とされている845という出力管がある。

<写真3:出力管RCA845とRCAVT-4C>

**211ガラス管上の「U.S.A VT-4C」の文字は、プリントではなくエッチング(ガラスの表面を、すりガラス状にしたもの)であり、アルコールで拭いても消えない。また金属ベースのRCAのロゴ等も、アルミの表面を腐食加工したもので、これも消えない。845はRCAのロゴの形から、多分60年代製造のものではないか**

<写真4:RCAVT-4Cの金属ベースに印された製造日>

**70年前のものが完璧に動作する。長期使用もトラブルなし。恐るべき製造技術と品質管理**

さて845

私には845を使いこなせないし、名声の割にはさほど興味が湧かない。

設計が安直すぎる気がする。

RCAVT-4CとRCA845のグリッドのクローズアップ写真(写真5)を比較すれば一目了然であるが、845は211のグリッドのピッチ(間隔)を広げた(つまりrpとμを下げた)だけのように思える。

211の派生管と言われてもしょうがない作りである。

グリッドの目を粗くすることにより、内部抵抗は1/4以下、増幅率は半分以下に下がり、その代わりに最大出力が2倍ほどになった。

私はVT-4Cの目の詰んだグリッド(つまりrpが高い)に構造的な美しさを感じるが、この美しさ(rpが高い)がいい音を出す要因ではないかと思っている。

rpが少々高くても、適合する出力トランスを作れば問題はないだろう。

845の性能をフルに使って、211の2倍ほどの最大出力を得る利点よりも、非常に深いバイアスを供給できるドライブ回路を実現することに、より大きな問題が生じると考えている。

そこをクリアしたとしても、出てくる音響が211より好ましいとは限らない。

211のパワー不足は、A2領域の良好な動作で補えるだろう。

拡声器用の大出力増幅器や、昔の映画館用の増幅器であればいいのかもしれないが、私の「最終アンプ」に845はやはり適さないと思う。

<写真5:RCAVT-4C(211の米軍呼称)(左)と、RCA845(右)のグリッドの比較>

**845は、211/VT-4Cのグリッドのピッチとくらべ、ずいぶん間隔が広い。211のグリッドピッチを変更しただけで、その他の構造は同じであることが分かる**

<写真6:AMPEREXの211(奥)と同845(手前)のグリッドの比較>

211のジャンボ版4212E

STCの4212Eという、STC4242A(211同等管)の最大規格を、をそっくりそのまま2~3倍に大きくした巨大な送信管がある。

以前、この球を輸入した業者の方から、どうか、と勧められたことがある。

高価であったが、球の価値からは安いと思った。

4本ほど入手しておけば、一生安心して楽しめる。

WE212の欧州版であるSTCの4212Eは、見るだけでも魅力的な容姿の、美しい真空管である。

激しく迷った。

が、所詮、私には手が届かない球である。

手を出せなかった理由は、STC4212E本来の性能をフルに発揮させ、音響的ハイエンドを突き詰める場合、アマチュアの道楽程度のアプローチでは製作不可能であることが分かっていたからである。

会社の業務レベルで相当な投資の下、各分野の専門家を交えて取り組まなければ、STC4212E級の球を使いこなすことはできない。

当然といえば当然の話しであるが、このクラスの球は、元来、それくらいの装置で使うものである。

最大プレート電圧3000V、最大プレート電流350mA、プレート損失275W。

オーディオアンプのA級シングルに使うには、これ以上のものは望めないほど魅力的な規格である。

しかしいくつかの、あまりにも大きな問題がある。

4212Eを出力管とし、「原器」を目指して問題を一つ一つ、それぞれに満足な解答を出していくと、その結果、全体の構成はとんでもない物量になり、木造家屋には搬入できないほどになる。

まずプレート電圧

4212Eを1000V~1500V程度の低電圧で使う場合、211を400V~500V程度の低電圧で動作させたときと同じ問題――つまり、211が本来秘めている音質のレベルに達しないのと同じことが起こるのではないか、との予測がある。

この音の違いは、出力の大きさや音量の違いを言っているのではない。

出力の大小とは別次元の音響的な違いがある、という意味である。

一般的にオーディオ用の出力管は(つまり音響を重視する増幅器の球は)、定格の上限付近で使用しなければ、それぞれの出力管本来のよい音は得られない。

このことは、昔から多くの先達の指摘するところである。

これらのことから、よりよい音を求めて、あえて4212Eを採用するからには、プレート電圧は少なくても2500V程度はかけたいと思う。

電源は、本機で採用した水銀蒸気整流管872Aを使えば、電圧も電流も余裕は十二分である。

さてここまでは、高圧を扱うノウハウがあれば製作可能である。

出力トランス

しかし、さらに大きな問題が出力トランスにある。

出力管が211である本機の場合、Ipはわずか60mAしか流れていない。

それでも出力トランスは直流150mAを許容し、出力30Wで20Hzあたりまでほぼフラットな仕様で作られている。

市販品の商品カタログ(40Hzを基準としたカタログの場合)に載せるとすれば、4倍の「120W出力(基準の周波数が1/2になれば出力は4倍必要になる)、直流許容150mA超のシングル用トランス」と表示されるだろう。

4212Eの場合、プレート電圧2500Vで、Ipを200mA流すとしよう。

許容直流電流をその2倍の400mAに取り、出力60W程度を20Hzあたりまでほぼフラットな仕様で作らせた場合、どのような大きさと重さになるか、恐ろしくて計算もできない。

先の要領の商品カタログには、「シングル用、出力240W、直流許容400mA超、耐圧連続3000V」と載るだろう。

オーディオトランスの常識から考えると製作はほとんど不可能に近い。

それでも道端に立って、電柱の柱上トランスを見上げれば、その程度のものは子供だましのように思えたりもする。

結論として、4212E本来の音質を引き出すためには、左右両チャンネル分を、高さ2mほどの電子機器用標準ラック1・2本に収められるかどうか、というほどの物量になるだろう。

完全に工業機器の体裁となるが、鉄筋コンクリートの家屋と、鬼のような仕様の出力トランスを巻ける職人さんがいれば、「最終アンプの理念」になんとか近づけた4212Eシングルアンプは作れないこともない。

夢のような話であるが、ぜひともその音を聞きたいと思う。

今まで誰も聞いたことのない、まさに空前絶後の音響が飛び出すかもしれない。

本機に挿して、私がもっとも好ましい音と感じているSTCの新タイプ4242A。

その構造や定格をそっくり相似形で2・3倍に大きくしたものがSTCの4212Eである。

間違いはないだろう。

211のおかげさま

壮大な夢の4212E。

使いこなすには「余計なこと」をしなければならない845。

幸いにも1990年代には、米国製(たまには欧州の)211/VT-4Cやその同等管が、わりあいポピュラーに出回っていた。

私の手元にも、メーカー別の何種類かがあるが、本機に差して鳴らしてみると、どれもなかなかいい感じである。

もし211のような特性・素性の球が存在しなかったら、本機「簡素の極み」の増幅部は実現できなかったと思う。

真空管が実用され始めた初期の時代の球211。

本機は結局、この古い古い古典管に「全面的に頼った」増幅器である。

私は、それ以外に頼ることができる球を知らなかった。

「最終アンプ」のつもりの本機が「うまくいった」のは、それが幸いしたのだと思う。

211。

これは私にとって、音楽の泉のような真空管である。

(「最終アンプ」第3話 211の選択 おわり)

뗼

最終アンプ(第2話)横顔と使用真空管 [原器を目指した「最終アンプ」]

20年前に誕生し、いたわりながらも酷使を続けて20年。

二十歳を過ぎた真空管式メインアンプ。

本機は、私の「最終アンプ」として製作したが、この20年間の凄まじい技術革新。

オーディオに進歩はあったのか。

「最終アンプ」は過去に置き去られた存在になるのか。

もし今現在、同じ理念の下で再度試みるとすれば、どのような形になるのだろう。

進化するのか、後退するのか・・・。

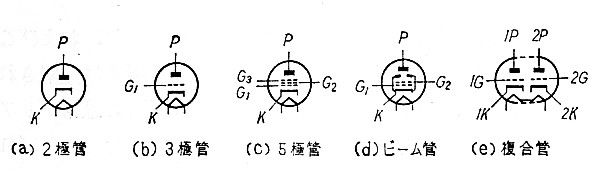

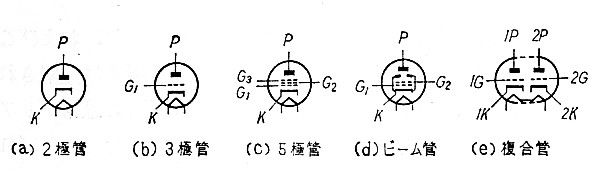

■真空管のシンボルマーク

この不思議なしるし。

未知への憧れと恐れのようなもの。

形にいろいろある。

三極管、さんきょくかん。

五極管、ごきょくかん。

丸のてっぺんに小さな四角い帽子を乗せたものもある。

私はその本を、意味も分からず繰り返し繰り返し見た。

小学校の中ごろだったのだろうか。

そのころ、家に真空管関係の本などあるはずはない。

きっとそれは、子供向けの科学雑誌であったに違いない。

理科好きの子供心を、強く引き付ける力。

その「何か」が真空管のシンボルにはあった。

今もある。

遠い昔のその本と、そのときの真空管図記号の形に、強いノスタルジーがある。

<真空管のシンボルマークの例>

**ラジオ技術社刊 武末数馬著「パワーアンプの設計と製作」上巻より転載。古く1967年初版のこの本は上下2巻の大著であり、管球アンプ設計・製作者のバイブルであった**

■「最終アンプ」に採用した傑作管の素顔

プロの現場で使われ続けて半世紀

少年時代、妙に興味を引かれた真空管図記号(シンボルマーク)。

その話の流れに沿って、まず、本機に採用した真空管の全員を、ざっと紹介しておきたい。

管球アンプ愛好家諸兄には、水銀蒸気整流管872A以外は馴染みの球であるが、少しのお時間をいただきたい。

管球アンプにおける役者は決して真空管だけではない。

が、まずは能動素子であることに敬意を払い、また他の部品に比べて寿命が短い消耗品であり、落とせば割れる身上に礼を尽したい。

本機に採用した真空管は、みな最も古い時代に開発されたものである。

世に出て以来、半世紀50年以上の長きにわたって製造され続け、通信、放送、劇場、軍備、工業用に、様々なプロの現場で使われ続けてきたものである。

本機『音の原器を目指した「最終アンプ」』のコンセプトは、第1話に綴った。

頼るのは、真空管、各種トランス、抵抗、コンデンサー、その他の部品、線材、筐体とその構造、組み立て技術など、それぞれ個々が持つ性能のみである。

それぞれに第一級のものを吟味し、熟練の技能者が組み上げる。

「これであかんかったら、何やってもあかんやろ」。

真空管をはじめ、すべての素材は、この心境で選択・採用したものである。

出力管の選択

211/VT-4C。

この選択は、迷いも検討の余地もなかった。

なぜ211なのか、なぜ「オーディオ専用出力管」845を採用しないのか、そのわけは、回路構成などについての日記で綴ろうと思う。

211/VT-4Cは、真空管の増幅作用が発見され、それを応用した3極管が開発され、ようやく実用期を迎えた1920年代の初頭に最初のモデルが作られた。

その1920年代から真空管時代の終焉に至る1980年代まで、ずっと使われ続けた古参の傑作管である。

211とその同等管は、生まれながらに比類ない優れた直線性と、たいへん素直な特性を有し、広い分野で大量に使われ、古今を通して多くのメーカーが製造した。

50年~60年間にわたって製造され続けたため、同じメーカーであっても製造時期によって構造に多少の違いがあり、またメーカー間の様々なバリエーションが存在する。

本機に実装した211は、当初の10年間ほどRCAのVT-4C(1941年製造のもの)を使っていた。

プレートの材質がカーボングラファイトであるが、このタイプでは、私が所持する5種類ほどのなかでもっとも好ましい音を出す(もちろん「本機に使用した場合は」の話である)。

その後の10年はSTCの4242A(新/旧の両タイプ)と、日本のNECのUV-211の3種類を、気が向くままローテーションしながら使っている。

この3種はいずれも金属板プレートであり、どれもたいへん好ましい音を出す。

東芝や日立も、すばらしい作りの金属板プレートUV-211を製造していたが所持していない。

特に日立の内部構造はみごとな作りであり、信頼感とともに何か惹きつけられる魅力がある。

私が使っているNECのUV-211の金属ベースには、「54年7月2日 検査 合格」と検査印が押されたNECロゴ入りラベルが貼られている。

昭和54年は1979年であり、1920年代から本当に半世紀の間、世界中で製造され続けてきたことの証である。

余談であるが、その未使用のNEC製UV-211の元箱には、「明和電気」と読み取れる文字が書かれている。

NECの代理店がこの会社に納入するものであったのか、あるいはすでに納入されていたものなのか、いずれにしろ、それがデッドストックになり、私の手元に巡ってきたものと思われる。

この球は、本機が出来上がった頃に数本入手したものであるが、それ以来ずっと、手書きの「明和電気」の文字が気になっていた。

放送局や各種無線関係の事業者の調達品であったのか、それとも無線機器や高周波関係の機器製造業者への納入品であったのだろうか。

一身上に何事もなければ、プロ用機器を相手に正規の役に就き、規格いっぱいの働きをするはずであった。

そして会社のため世のために貢献したに違いない。

それを思うと、趣味の管球アンプなど、実に柔な玩具に使われて、たいへん申し訳なく思う。

ドライバー管の選択

211/VT-4Cをドライブするドライバー管の選択は、これも検討の余地はなかった。

801A/VT-62以外にはない。

性能や素性は「211/VT-4Cジュニア」である。

801Aは、プレート電圧600V時のプレート損失20W、A級動作で4W弱の出力が取り出せる。

これも古くから様々な機器で大量に使われた代表的な出力管である。

このクラスの出力管における直線性と総合的な素性のよさは、211/VT-4Cと同様、他に類がない。

直線性最良の大型出力管を、直線性最良の小型出力管でドライブする。

本機設計の基本方針である「極限の簡素化」から選んでもこうなるが、211と801Aは、どちらも真空管の動作領域のA2領域を、極めてシンプルな回路で利用できるという願ってもない利点がある。

本機の増幅部は、「初段増幅 兼 ドライバー管」と「終段出力管」の2本だけの2段増幅となった。

整流管の872Aと83

出力管用の電源の整流管には、構想の最初の段階から水銀蒸気整流管872Aを使用することを決めていた。

この選択には少なからず理論的な必然性がある。

水銀蒸気整流管の絶対的な価値は、「管内電圧降下が小さい」こと、および「電流の変化による電圧降下の変動が少ない」ことにある。

この特長は通常の高真空整流管では実現できず、長い真空管の歴史を通してこの性能を超える整流管は開発されずに終わっている。

管球アンプ愛好家にお馴染みの83も同様に、水銀蒸気整流管の並外れて優れた性能が、音質面に好結果を与えていると私は考えている。

その83は、ドライバー管用の電源に使用した。

参考までに水銀蒸気整流管の管内電圧降下の概略値は、872Aが10V。両波整流における最大出力電流(なんと3000V、2.5A!=2500mA)においても14V程度である。

83は概略値が15V、最大出力電流においても17V程度である。

一般的な高真空整流管の例として、83とほぼ同規格で、そのまま差し替えが可能な5Z3の管内電圧降下の概略値は50V~60V程度と大きい。

出力電流の増加にしたがい、さらに電圧降下も大きく変化(増加)する。

この特長が水銀蒸気整流管と高真空整流管との決定的な違いである。

また音質面では、動作時の最大電流と、供給可能最大電流との「余裕」も重要な要素であると考えている。

872Aの代表的な電源回路(両波整流)における最大定格は、平滑部出力電圧3000V超、負荷電流2.5Aである。

この巨大な底力が音質に好結果を与えているに違いない。

オーディオアンプにはあまりにも過剰な、あり余る余裕が、清澄で揺るぎない大量の直流を生み出す。

その巨大な容量からの流れが、極めて直線性の優れた出力管で制御され、比類ない音に変わる。

悪いわけはない。

そう思う。

(注意)水銀蒸気整流管は使用前に数分間の余熱時間(フィラメントのみの通電)が必要である。

このことは非常に重要な使用上の「厳守事項」なので、日記を改めてお話したい。

参考までに、キセノン(Xe)などの希ガス封入の整流管も、管内電圧降下は水銀蒸気整流管と同程度の性能を備えている。

希ガス封入整流管は、余熱時間が短く、マイナス50℃の極寒の環境でも使えるなど温度条件の範囲が広く、取り扱いが容易といった利点がある。

ただし温度の高い側の上限は水銀蒸気整流管と同程度である。

872Aと定格・外形が同じで、そのまま差し替えが可能なキセノンガス封入の4B32の管内電圧降下は、平均12V、最大電流時16Vであり、872Aに次いで優秀である。

(今回のすべての写真は拡大できます)

<写真1:動作中のキセノンXeガス封入整流管4B32>

**4B32は、水銀蒸気整流管872Aと最大定格などが同じであり、そのまま差し替えができる。負荷が軽すぎるため発光は弱いが、紫がかったピンク色のグローが不思議な雰囲気を醸し出す。

手持ちの4B32の健康維持のため、また気分転換のため、ときどき本機の872Aと差し替えて楽しむことがある**

■「最終アンプ」の横顔・後ろ姿・正面顔

本機の五面ビュー

まずは面通し、いや、履歴書の写真と思ってご覧いただきたい。

<写真2:本機斜め上から>

**まずは全体の配置が分かる位置から。真空管は左上から順に、ドライバー管801A、出力管211(ここではSTC 4242A)、出力管用の水銀蒸気整流管872A×2本、ドライバー管用の水銀蒸気整流管83。真空管の奥のトランスは左上から順に、段間結合トランス、出力管用B電源チョーク、ドライバー管用B電源チョーク。最後部のトランスも左上から順に、オーディオ出力トランス、フィラメント用電源トランス、B電源トランス。左端最前のトランスは信号入力トランス**

<写真3:本機正面>

**真空管は左から順に出力管211/VT-4C(ここではSTCの同等管4242A)、水銀蒸気整流管872Aが2本、同じく水銀蒸気整流管83が見える。ドライバー管の801A/VT-62は、左端手前の入力トランスの後ろに隠れれ見えない**

<写真4:本機左側面>

**写真3で入力トランスに隠されていたドライバー管の801A/VT-62が手前に見える。その左側は段間結合トランス、そのトランスを介して211/VT-4Cをドライブする**

<写真5:本機背面>

**右端は音声信号の出力トランス、中央手前はドライバー管および出力管のフィラメント用電源トランス、左端はドライバー管および出力管用のB電源トランス。**

<写真6:本機右側面>

**手前の真空管は水銀蒸気整流管83。その右側は83用のチョークトランス**

本機は片チャンネル約70kg、両チャンネルで140kgの重量級。

トランスだらけでとにかく重い。

重量は、そのほとんどがトランスである。

今更ながら、鉄が重いことを思い知らされる。

一旦設置したら、重くて簡単には動かせないため、コネクタや端子類、また球の交換などのすべての操作が前面からできる部品配置になっている。

円通寺坂の工房としては、実用試作品としての意味合いもあったらしく、本機の容姿は無骨である。

これだけの物量と重量を保持する筐体構造をどうするか課題であったが、常套手段である50cm×50cmの正方形の箱型シャシーに組み上げられた。

シャシーは4mm厚と5mm厚のアルミ板を十分な強度をもつ構造に組み合わせ、基礎となるフレーム部分は溶接加工されている。

シャシー上は見たとおり余地がない。部品配置はそれぞれの役目上、否応なくこのような格好に納まった。

右2/3が電源部、左1/3が信号増幅部であり、大半を電源部が占拠している。

オーディオアンプの場合、音質の根源は電源部にある。

一般的に管球式パワーアンプの場合は、出力管の種類や増幅方式、バイアス方式等ばかりがあれこれ取りざたされ、電源に対する関心が薄いように感じられる。

しかし、増幅素子が理想素子であり無色透明であると仮定した場合、出てくる音は「電源」の音に他ならない。

つまりパワーアンプの音は、電源が支配していると考えなければならない。

このことから、設計・製作の力点の第一は電源に置くべきである。

本機を聴き続けて20年、出力される音響の香りとコクは、「あり余る」電源部を乗せるという暴挙によって、はじめて醸し出される妙味ではないかと感じている。

(第2話 おわり)

二十歳を過ぎた真空管式メインアンプ。

本機は、私の「最終アンプ」として製作したが、この20年間の凄まじい技術革新。

オーディオに進歩はあったのか。

「最終アンプ」は過去に置き去られた存在になるのか。

もし今現在、同じ理念の下で再度試みるとすれば、どのような形になるのだろう。

進化するのか、後退するのか・・・。

■真空管のシンボルマーク

この不思議なしるし。

未知への憧れと恐れのようなもの。

形にいろいろある。

三極管、さんきょくかん。

五極管、ごきょくかん。

丸のてっぺんに小さな四角い帽子を乗せたものもある。

私はその本を、意味も分からず繰り返し繰り返し見た。

小学校の中ごろだったのだろうか。

そのころ、家に真空管関係の本などあるはずはない。

きっとそれは、子供向けの科学雑誌であったに違いない。

理科好きの子供心を、強く引き付ける力。

その「何か」が真空管のシンボルにはあった。

今もある。

遠い昔のその本と、そのときの真空管図記号の形に、強いノスタルジーがある。

<真空管のシンボルマークの例>

**ラジオ技術社刊 武末数馬著「パワーアンプの設計と製作」上巻より転載。古く1967年初版のこの本は上下2巻の大著であり、管球アンプ設計・製作者のバイブルであった**

■「最終アンプ」に採用した傑作管の素顔

プロの現場で使われ続けて半世紀

少年時代、妙に興味を引かれた真空管図記号(シンボルマーク)。

その話の流れに沿って、まず、本機に採用した真空管の全員を、ざっと紹介しておきたい。

管球アンプ愛好家諸兄には、水銀蒸気整流管872A以外は馴染みの球であるが、少しのお時間をいただきたい。

管球アンプにおける役者は決して真空管だけではない。

が、まずは能動素子であることに敬意を払い、また他の部品に比べて寿命が短い消耗品であり、落とせば割れる身上に礼を尽したい。

本機に採用した真空管は、みな最も古い時代に開発されたものである。

世に出て以来、半世紀50年以上の長きにわたって製造され続け、通信、放送、劇場、軍備、工業用に、様々なプロの現場で使われ続けてきたものである。

本機『音の原器を目指した「最終アンプ」』のコンセプトは、第1話に綴った。

頼るのは、真空管、各種トランス、抵抗、コンデンサー、その他の部品、線材、筐体とその構造、組み立て技術など、それぞれ個々が持つ性能のみである。

それぞれに第一級のものを吟味し、熟練の技能者が組み上げる。

「これであかんかったら、何やってもあかんやろ」。

真空管をはじめ、すべての素材は、この心境で選択・採用したものである。

出力管の選択

211/VT-4C。

この選択は、迷いも検討の余地もなかった。

なぜ211なのか、なぜ「オーディオ専用出力管」845を採用しないのか、そのわけは、回路構成などについての日記で綴ろうと思う。

211/VT-4Cは、真空管の増幅作用が発見され、それを応用した3極管が開発され、ようやく実用期を迎えた1920年代の初頭に最初のモデルが作られた。

その1920年代から真空管時代の終焉に至る1980年代まで、ずっと使われ続けた古参の傑作管である。

211とその同等管は、生まれながらに比類ない優れた直線性と、たいへん素直な特性を有し、広い分野で大量に使われ、古今を通して多くのメーカーが製造した。

50年~60年間にわたって製造され続けたため、同じメーカーであっても製造時期によって構造に多少の違いがあり、またメーカー間の様々なバリエーションが存在する。

本機に実装した211は、当初の10年間ほどRCAのVT-4C(1941年製造のもの)を使っていた。

プレートの材質がカーボングラファイトであるが、このタイプでは、私が所持する5種類ほどのなかでもっとも好ましい音を出す(もちろん「本機に使用した場合は」の話である)。