口伝(4)スピーカー・ケーブルは線材よりまず末端処理 ~これでよし! 実用的末端処理~ [口伝・オーディオ萬之事 ~父から息子たちへ~]

口伝・オーディオ萬之事 (くでんオーディオよろずのこと)

この日記は、父が息子に、オーディオについて語ったことを拾い集めた「拾遺集」です

スピーカー・ケーブルは線材よりまず末端処理。

STAX ELS-8Xコンデンサースピーカーに付属のスピーカー・ケーブル

STAX ELS-8X。

父が1987年に入手した、当時のSTAXのフラグシップ・モデル、大型コンデンサースピーカーのELS-8X。

このスピーカーに付属していたスピーカー・ケーブルは、とてもよいケーブルだった。

現在、お前の8Xに使っているのがそうだ。

修復した自分の8Xに使いたいが、ちょっと短すぎた。

今日はまず始めに、このスピーカー・ケーブルの話をしよう。

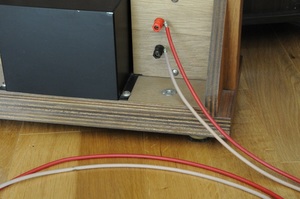

<写真1:STAX ELS-8Xコンデンサースピーカーと背面下部のスピーカー端子>

**上記本文中の「お前の8X」(息子が昨年入手した8X)と、背面下部のSP端子。私が1987年に購入した8Xよりバージョンが1つ古い。SP端子が1987年のものよりかなり小さい。この息子の8Xはオーディオ部屋ではなく、別室に今もこの状態で居候している**

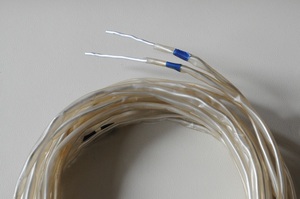

<写真2:8Xに付属してきたスピーカー・ケーブル>

**赤・白それぞれ独立した単独線。細目の撚り線が10組ほど、さらに撚り合わさっている**

スピーカーのエージング

1987年の昔の話、8Xが家にやって来た。

我が家で最初に鳴り響いた8Xの音は、記憶は薄いが、すでにそれなりの音質を持っていたように思う。

「エージング」(バーンイン。慣らし運転)については、すでに知っていると思うが、ほとんどすべてのオーディオ機器に、それによる変化が起こる。

特にスピーカーは、それが顕著に現れる。

ものによっては、また鳴らし方によっては、数ヶ月、あるいは1年以上のエージング期間が必要な場合もある。

憧れのスピーカーを購入し、自宅に納入され、初めてその音を聞いたとき、「こんなはずではなかった」と落胆する、という話はざらにある。

つまり、その機器本来の音が出るまでに、けっこう長い「慣らし運転」の期間が必要である。

8Xの場合は、それが比較的少なかったのではないかと思う。

昨年の8X修復直後の音出しでも、最初から十分に「こなれた」よい音が出たことからも推察できる。

このエージングの話は今日の主題ではないので、これ以上の深入りはしないでおこう。

スピーカーの評価は即断できない

このように、オーディオ機器には総じてエージング現象がある。

特に新品のスピーカーなどは、初めての音出しで、すぐさま評価などできるわけはない。

またもう一つの大きな問題として、スピーカーのセッティング(設置位置)がある。

平面型スピーカーに比べれば、一般的な箱型スピーカーの方が、設置位置の影響が大きい。

背面からも、まったく同一の逆相の音が放射される平面型スピーカー(プレーナー型スピーカー)は、「設置場所を選ぶスピーカーである」などと言うオーディオ・ライターが多いが、それは机上の空論である。

私の長年の経験上、平面型スピーカーより、一般的な箱形スピーカーの方が、設置位置の影響を、より多く受ける。

まあいずれにせよ、スピーカーを設置するには、その最適な置き方を探し出すまでに、かなりの期間、試行錯誤をすることになるだろう。

この話もまた、今日の主題ではないので、これ以上の深入りはしないでおこう。

さて、何日もかけて、スピーカーの位置やら、アンプとの組み合わせやら、ああだこうだと試行錯誤して、ようやく8Xの音を客観的に聴くことができるようになった。

なだかんだとやっているうちに、聞く耳にも、8Xを聴くための対応が、自然に出来てくる。

8Xに限らず、どのような形式のスピーカーであっても、最初はそういうものだ。

何日も一緒に暮らし、そのスピーカーに慣れなければ本当の音は分からない。

オーディオショップのスピーカー売り場で、あれこれと試聴して品選びをするのはやむを得ない。

しかし、その程度で十分な評価ができるわけではない。

つまり、そのスピーカーの本来の音が聴こえる(その音に気付く)ようになるには、自分のオーディオ環境の中に持ち込んで、何日も一緒に暮らす必要がある。

ハイクオリティーのスピーカーの再生音は、それほど奥が深い。

スピーカーについて、これらの話は、まあ、そういうものか、と頭に入れておくだけでいい。

いまひとつ、納得できる音が出ない

さて、8Xを鳴らすための最適な条件を探して、いろいろと試行錯誤しているうちに、どうもスピーカー・ケーブルに問題があるのかもしれない、と思うようになった。

以前から使っていたケーブルに交換して鳴らしてみると、かなり具合がいい。

ケーブルの芯線の断面積は、8Xに付属の方が数倍大きい。

常識的に考えれば、8Xに付属のケーブルは、従来から使っていたものと比べ、「勝るとも劣らない」はずである。

相談はしてみるもの

このことを、8Xの納入時にお世話になったSTAXの営業マン氏に話すと、けっこうあっさり、

「あっ、分かりました。ちょっと、これをやってみてください。見本を作って、その材料を郵送しますから」

みたいなことを言って、電話での話は簡単に終わった。

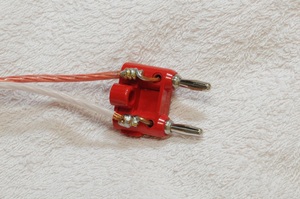

<写真3:STAXの営業マン氏が郵送してくれた末端処理の見本と使用する単線の銅線>

**(おことわり)封筒の住所・電話番号は、今はない「STAX工業株式会社」です**

後日、届いたのが写真3の封筒と、その中身である。

簡単な内容の手紙もあったが、残念ながら、失くしてしまった。

同封されていた末端処理の見本は、「見れば説明の必要なし」の簡単なものであった。

写真3の見本のとおり、銅の単線を巻きつけてハンダ付けしただけのものである。

同封されていた単線は、元は1mほどの長さがあった。

単線の材質は同封の手紙に書いてあったが確かな記憶がない。

OFC(無酸素銅)系のものとの記憶があるが、かなり柔らかく、取り扱い、取り回しが楽にできる線材である(Fケーブルの芯線などより、はるかに柔らかい)。

この封筒は、長く工具箱の中に放り込まれていたため、よれよれになっているが、「オーディオ・ケーブルに関する大きなことを発見した記念品」であり、私のお宝の一つである。

初期の頃の末端処理法

8Xに付属のスピーカー・ケーブルの構造は、写真2や写真3の被覆を透かして、その概観が何となく判別できる。

細線が撚り合わされた撚線が10組ほど、さらに撚り合わされた構造になっている。

そのため、もしその末端がバラけると、極細線のハケのようになり、始末に終えなくなると思われる。

私は最初、このケーブルの先端の5mmほどを、ハンダでしっかり濡らして(ハンダが細線の内部に満遍なく浸み込むようにハンダ付けして)、そのままの状態で使っていた(図1)。

図1の模式図のような状況で、スピーカーや、メインアンプと接続されると考えればよい。

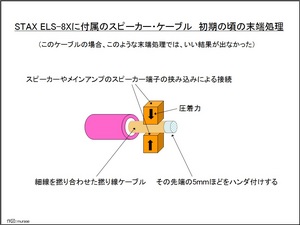

<図1:最初の頃に行っていた末端処理の模式図>

**最初、8Xに付属のスピーカー・ケーブルを、図のように先端だけをハンダ付けした状態で使っていた。しかし、どうも思わしい結果が出なかった**

初期の末端処理にも理はある

8Xに付属されていたスピーカー・ケーブル(細線の撚り線)の末端を、最初は図1のように処理して使っていた。

この処理法は、誰に教わるでもなく、昔からやっていた。

この処理法には、自分なりに解釈した理屈もある。

図1のように、末端を、しっかりとハンダが浸み込むようにハンダ付けすることにより、すべての細線が、ケーブル内各部の状態がどうであれ、両方の末端で短絡・接続されることになる。

極端に言えば、1本の細線が信号と導通すれば、ケーブルの導体のすべてに信号が流れることになる。

この末端のハンダ付けをしない場合、図1のように、線材を端子で挟み込んだだけでは、何百本かの細線のすべてが導通しているかどうかの保障がないのではないだろうか。

おそらく、いくらかは導通しておらず、またいくらかは抵抗を持って導通している可能性があるのではないか、と思う。

その懸念が、図1のように、末端の数mmにハンダを十分浸み込ませることにより払拭されると考えている。

しかし、このような末端処理をして、ハンダのない部分を端子に挟み込む方法では、なぜか、いい結果が出なかった。

そこでこのことをSTAXに相談した話が、先の「相談はしてみるもの」の段である。

(ちなみに、ハンダ付けした部分を、接続端子で挟み込んで圧着してはいけない。ハンダには弾力性がまったくないし、強い力が加われば、ハンダ付け部分のハンダが割れてしまう。ハンダ付けされた部分の挟み込みは厳禁である)

末端処理後の生気を帯びた音に驚く

その音が出た瞬間、

スピーカー・ケーブルは線材よりまず末端処理

の一言に尽きる、と思った。

8Xから出てくる音が、嘘のように生気を帯びた。

音が生きている。

スピーカーを介さずに直接耳に響いてくるようなリアル感のある音。

スピーカーの存在を忘れさせる音。

私がこのブログでよく使う「そこで演ってる感」のある音。

今まで使っていたケーブルなのに、出てくる音は全然別物。

この変化に驚き、線材等を送ってくれたSTAXの営業マン氏に電話をすると、「そうでしょう。変わったでしょう。しばらくそれで様子を見てください」と、例の「あっさり」口調であった。

これ以降、8Xに付属してきたケーブルは、その時に教わった末端処理をしたまま、現在に至るまで、メインシステムのスピーカー・ケーブルとして使っている(今現在は息子の8Xに使っているが)。

そしてこのケーブルが今現在も、私のスピーカー・ケーブルのレファレンス(基準)となっている。

<図2:スピーカー・ケーブル末端処理の「決め手」>

**1987年に入手したSTAX ELS-8Xに付属のスピーカー・ケーブルの末端処理を、当時のSTAXの営業マン氏に教えてもらった。その処理による音が大変良好なので、以来、この末端処理法が私の「決め手」となった。現在もすべてのスピーカー・ケーブルに採用している。巻きつける線材については下段参照**

<写真4:スピーカー・ケーブル末端処理の例>

**スピーカー・ケーブルの末端を、このように処理してバナナプラグに使用した状態。私は昔に作られたバナナプラグの品質を信頼しており、スピーカーの端子に多用している。**

スピーカー・ケーブルの末端処理はこれでよし!

STAXの営業マン氏に教えられた末端処理の結果に驚き、当時の現用のスピーカー・ケーブルのすべてに、また、それ以降に使ったすべてのスピーカー・ケーブルに、この図2の末端処理を採用している。

巻きつける銅線は、Fケーブルの芯線でもいいし、さらに高純度のものや、無酸素銅系のものでもよい。

肝心な点は、少なくともFケーブル程度以上の柔らかめの、柔軟性がある線材を選ぶことである。

この線材が硬いと、取り回しが自由にならず、使い勝手が悪い。

それらの結果を総合して、私は、スピーカー・ケーブルの末端処理に関しては、「これでよし」、と断定している。

また、その他の末端処理法をいろいろ試みても、これ以上の音質改善は望めないだろうと思っている。

その昔、8Xに付属のスピーカー・ケーブルから学んだ末端処理を、以来20数年間、すべての場合に採用して何の問題も不満もない。

スピーカー・ケーブルの末端処理は、これでよし!

アルミ単線のスピーカー・ケーブル

以下、参考までに、の話である。

過去、高額なケーブルこそ使ったことはないが、一般的なスピーカー・ケーブルは、いろいろな形式のものを使った。

その中で、一般的ではないが面白かったのは、太さが大人の人差し指ほどのアルミの単線や、同じく直径が4mmほどのアルミ単線を使ったことがある。

長さはどちらも4・5mほどあった。

それらアルミニウムの単線ケーブルは、人からの頂きものであり、いずれも手作りであった。

太い方のケーブルは、単線に薄い布製のダブダブのチューブを被せてあり、4mmφのケーブルは、これも太めのビニールチューブが被せてあった。

自分から積極的に入手するようなものではないため、実験試料としては貴重なケーブルである。

電気をよく通す、通さない

アルミは銅よりも電気を通しにくい。

逆にいえば、銅の方がアルミよりも電気をよく通す。

参考までに、電気抵抗率(電気の通しにくさを表す値)の低い順のベスト4を挙げてみる。

つまり、電気をよく通す順である。

電気抵抗率(単位はオームメートル:Ω・m)(温度による影響を無視している)

1位) 銀 1.59 × 10の-8乗

2位) 銅 1.68 × 10の-8乗

3位) 金 2.21 × 10の-8乗

4位) アルミニウム 2.65 × 10の-8乗

電気をよく通す順は、1位が「銀」で、「アルミ」は4位である。

さて、電気の伝導に関して、このように銅より劣るアルミのケーブルの音は、いったいどうであったか。

電気抵抗率の値から、アルミが劣るといっても、線材の断面積しだいである。

銅線の2倍の断面積のあるアルミ線は、銅線よりも電気をよく通す。

線材の電気抵抗は、線材の材料よりも、さらには意味不明のクライオ処理などよりも、線材の断面積(つまり太さ)により、簡単に数倍以上の差が出る。

また、温度による抵抗値の変化も、思ったより大きい。

銅線の場合、銅の純度競争や、クライオ処理などの影響は、こと「抵抗値」に関して、温度による変化の前に、ほとんど意味を持たないほど小さい。

このことは、十分に頭に入れておく必要がある。

<写真5:4mmφのアルミ単線ケーブル>

**手作りのスピーカー・ケーブルであり、ビニールチューブをかぶせてある**

アルミ・ケーブルの音

このアルミ単線のスピーカー・ケーブルは、私のオーディオ・システムに使った場合、とても「アルミらしい」音であった。

太い方のケーブルは人にあげてしまったので手許にはないが、先日、4mmφのケーブル(写真5)を探し出して再度聴いてみた。

やはり昔聴いた印象どおり、「軽いアルミの音」であった。

この表現は半分ジョークではあるが、アルミの材質の感触をそのまま表すような、「軽々しい」雰囲気の音であった。

偶然の一致とはいえ、まさにアルミの音、と言っていい。

材質の感触と、音の質とが、偶然とはいえ同じ感じであったのは興味深い。

太いアルミ線の音は?

詳しくは覚えてないが、人にあげてしまったことから、私のシステムにおいては満足のいく音ではなかったのだろう。

その上、人差し指の太さのアルミ単線など、取り扱いがどうしようもない。

家庭のオーディオ用ケーブルは、スピーカー・ケーブルであれ、電源ケーブルであれ、各種のライン・ケーブルであれ、柔軟でなければならない。

柔軟性に欠けるケーブルなど、音がどうであれ、父は使わない。

と、まあ今回は、末端処理とともに、こんなこともケーブル選びの基本の一つ、と覚えておけばいいだろう。

ケーブル選択の基本

また、各種のケーブルそのものの選択は、何度も言っているように、日本の一流ケーブル・メーカーの、ごく一般的な標準品を使っておけば、それで過不足なしであり、それでよし、である。

それらのケーブルを使って、良好な音が出ないようなオーディオ・システムは、どこかに欠陥がある。

ケーブルをあれこれ気にする前に、まずその点を追求すべきだろう。

(口伝(4)スピーカー・ケーブルは線材よりまず末端処理 ~これでよし! 実用的末端処理~)

口伝(3)「最良の電源ケーブル」 Fケーブル・パラドックス [口伝・オーディオ萬之事 ~父から息子たちへ~]

口伝・オーディオ萬之事 (くでんオーディオよろずのこと)

この日記は、父が息子に、オーディオについて語ったことを拾い集めた「拾遺集」です

今回は、父が昔考えた、Fケーブルのパラドックスの話をしておこう。

それを「Fケーブル・パラドックス」と名付けた。

ケーブル選びの本質的なことに気付くヒントを、パラドックスの形で表したものだ。

音がよくなるケーブルは存在しない

言い方を換えれば

すべてのケーブルは、必然的に伝送信号を劣化させる要素を持つ

オーディオ機器に使用する各種のケーブル類。

『なにも足さず、なにも引かず、「送り元」から「送り先」へ情報や電力を伝送する』

これが「ケーブル」の使命であり、理想である。

もし、「音がよくなる」ケーブルがあったとしよう。

そのケーブルは、「なにかを足している」か、「何かを引いている」。

もしくはその両方をやっている。

ケーブルはいかなる品質のものであっても音は劣化する

劣化が極小で検知不能なことはあっても、よくなることはあり得ない

電源ケーブルであれ、スピーカーケーブルであれ、ラインケーブルであれ、何であれ、「このケーブルは音がいい」と主張する人がいたとしよう。

こういった話の解釈(理解のしかた)は、「口伝(第1回)」で説明したとおりである。

『ある人が、あるオーディオ・システムの環境において、ある部分にそのケーブルを使用したところ、その人は「音がよくなった」と感じた』

と解釈しなければならない。

その音を別の人が聴けば、逆の評価になるかもしれない。

同じシステムの別の場所に使えば、違った評価になるかもしれない。

別のシステム環境では、推薦した人でさえ、こんなはずではなかった、と思う結果になる場合もある。

ケーブルはいかなる品質のものであっても、「なにかを足している」か、「何かを引いている」。

もしくはその両方をやっている。

その「何か」がどのような性質のものか、その量がどれほどのものか、そしてその影響が音に表れるのか否か、表れるならどのように。

これらのことは、すべてのケーブルに付きまとう。

これは、たとえ超伝導状態の「電気抵抗完全ゼロ」のケーブルであっても、この世に電気・磁気の法則があるかぎり、免れることはできない。

具体的には、本日の日記後半の「分布定数回路」の段で少し触れる。

ケーブルは、多かれ少なかれ音に何らかの影響を与える

そしてその影響にはシステムとの「相性」がある

ケーブルが、何かを足したり、何かを引いたり、その両方をやったりするかぎり、検知限界よりはるかに極小の変化であっても、また、訓練された耳の持ち主には感じられる変化であっても、多かれ少なかれ、音に何らかの変化を与えているはずである。

すべてのケーブルは、必然的に伝送信号を劣化させる要素を持つ。

そして、その「劣化させる要素」が、それぞれのケーブルによって微妙に異なる。

それによる音への影響も微妙に異なる。

それがいわゆる「相性」と呼ばれるものの正体なのだろう。

ある人が、「音がよくなった」と感じる場合、「そのケーブルは、そのシステムのその場所に使った場合、たまたま相性がよかった」ということになる。

ただし、「その人の感覚でそうであった」という話であり、他の人が聴いても同じ評価とはかぎらない。

つまり「音がいいケーブル」とは、ややこしい表現ではあるが、

『そのケーブルによる音の「劣化」が、システム全体の最終出口の音に影響を及ぼし、たまたま、ある人にはそれが「いい音」と感じられた』

ということである。

以上の話が、電源ケーブルであれ、スピーカーケーブルであれ、ラインケーブルであれ、デジタルケーブルと称するケーブルであれ、「ケーブルと音」に関して押さえておかねばならない最も基本的な話である。

「最良の電源ケーブルはFケーブル」のパラドックス

さて今日の日記は、『「口伝」ケーブル編』の最初として、まず「電源ケーブル」について考えてみたいと思う。

理想の電源ケーブルって何だろう、と思案して、「最良の電源ケーブルはFケーブル」というパラドックスに行き着いた。

壁コンセントから電源を取ることが大前提であるが、このパラドックスの結論は、

・電源ケーブルはFケーブルが基準であり、不都合な点が一つもない。

・Fケーブルを使えば何の問題もなし。

である。

この結論を受け入れられない人もいると思われるが、「受け入れがたい結論が導かれる」のが、パラドックスである。

しかしこのパラドックスには矛盾点がなく、結論は「まやかし」ではない。

パラドックスの結論には、「偽」の場合もあるが「真」の場合もある。

意外に思うかもしれないが、「Fケーブル・パラドックス」の結論は「真」である。

壁コンセントがパラドックスの入り口

このパラドックスは「思考実験」であり、実際に実行する話ではない。

しかし、まったく架空の話ではなく、その気になれば実際にやってみることが可能である。

またこの「実験」は極めて単純明快であり、誰もがその状況をイメージすることができるため、ごまかしや錯覚を仕込む余地はない。

<写真1:壁コンセントと屋内配線のFケーブル>

**壁コンセント本体に接続されているFケーブルが10cmほど見える**

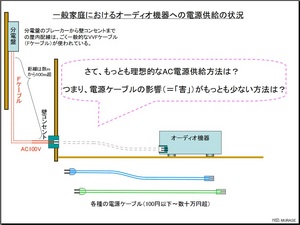

<図1:分電盤からオーディオ機器への電源供給の基本的経路>

一般の家庭の場合、オーディオ機器への電源供給は、図1のような形となる。

屋内の分電盤から、壁のコンセントまでは、天井裏や壁裏を通ってFケーブルで配線されている。

その距離は、コンセントの位置や家の構造、広さにもよるが、数mから100m超といったところだろう。

「Fケーブル」は通称であり、正式には「VVFケーブル」(ビニール絶縁ビニールシース平型ケーブル)のことである。

「F」はFlat type(平型)のFであり、住宅の屋内配線用として一般的に使われている。

さて、その壁コンセントとオーディオ機器のインレットの間を、適当な電源ケーブルで接続することを考える。

さあ、変則的なことをやります(思考上)

普通は適当な電源ケーブルで、壁コンセントとオーディオ機器とを接続する。

それが当たり前であり、こういった一般的な家庭における状況が前提である。

この前提から、オーディオ機器における電源問題は、一般的には「電源ケーブルの選択」の問題に絞られることになる。

例外的には、壁コンセントの商用電源に「見切り」をつけて、商用電源とは完全に分離・独立した、ピュアなAC電源を新たに生成する装置(交流100Vの発電装置)を導入する方法もあるが、その話は今回の俎上にはない。

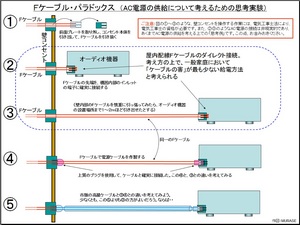

<図2:「最良の電源ケーブルはFケーブル」のFケーブル・パラドックス>

ご注意:図2の中には、思考上、壁のコンセントを取り外し、コンセント本体からFケーブルを引き抜く作業などがあります。それらの作業には、電気工事士法により、電気工事士の資格が必要ですのでお含みおきください。あくまで思考上の話ですので、その点、誤解のないようにお願いいたします。

壁コンセントを外してFケーブルを引き出す

(①図):図2の①は、壁コンセントの表面プレートを外し、さらにコンセント本体を外して、Fケーブルごと手前に引き出した場面である(写真1参照)。

数10cmほど、Fケーブルを引き出すことができたとしよう。

そしてコンセント本体からFケーブルを引き抜いた。

(②図):②は、コンセント本体から引き抜いたFケーブルの先端を、オーディオ機器の電源入力コネクタ(インレット)の機器内側の端子に接続した様子である。

接続法は、端子の構造によって異なるが、いずれにせよ、「確実な接続」を行ったとする。

これ以上に最良の電源供給法はない

あくまで思考実験であるが、一般家庭のオーディオ機器にAC電源を供給する方法として、図2の②以上に良好なAC電源の接続法はない。

「電気的に良好な接続」についての話である。

なにしろ、音に何らかの影響を与える「電源ケーブル」が不要となり、使わないのであるから「最良」に決まっている。

本来は使用しなければならないはずの電源ケーブルによる劣化はゼロである。

この状態で出る音が、そのオーディオ機器の本来の音である。

そのはずであり、そうでなくてはならない。

ただし、もしかしたら、そのオーディオ機器に付属の電源ケーブルがあり、「このケーブルを使った場合が本来の音である」などといった能書が付いているかもしれない。

製造メーカーの立場から、それは当然のことだろう。

まず第一に、②のようなFケーブル直づけのような暴挙は想定外である。

機器を動作させるには、必ず、電源ケーブルを使用することを大前提としている。

そして付属品の電源ケーブルは、購入ターゲット層の最大公約数が「好ましい」と思うような音が期待できるようなものを付属させているはずである。

このことから、付属の電源ケーブルを使うように指定するのは、もっともなことである。

しかしあくまで、

ケーブルはいかなる品質のものであっても音は劣化する。

よくなることはあり得ない。

が、大基本である。

もし②のような電源接続をして、音が悪くなるような機器であれば、それはどこかに、また何かに、機器の設計・製作上の吟味不足があると考えざるを得ない。

そもそも音響的ハイエンド機器において、電源ケーブルによる「音づくり」など、製造メーカー自身がやってはならない、してはならない。

もちろんのこと、ユーザーが勝手に電源ケーブルを交換するのは、趣味であり道楽である。

他人がとやかくいう筋合いのものではない。

と、父は思う。

オーディオ機器の電源インレットに、最良のAC電源を供給したときに、最良の動作状態になる。

これが音響的ハイクラス・オーディオ機器の当たり前の姿であり、そのはずである。

ケーブル本来の使命(可能な限り、なにも足さない、なにも引かない)を放棄したような、キャラクターの強い電源ケーブルを敢えて使用して、音づくりをするようなオーディオ機器は、ここでの俎上にはない。

パラドックスの話に戻って(③図)。

さてさて、図2の③は、②の状態のまま、Fケーブルを慎重に引っ張ってみたら、どういうわけか1m~2mほど、無理なく引っ張り出せた、という状態である(普通、そのような長さの余裕があるわけはないが)。

そのおかげで、近くにあるオーディオラックの設置場所に納まった、としよう。

いよいよパラドックスの核心部

②と③とは、オーディオ機器の置き場所が少し違うだけで、電源の供給状況は同一である。

つまり③も、一般家庭のオーディオ機器にAC電源を供給する方法として、これ以上のやり方はない最良の接続法である。

さて核心。

そこで①~③のFケーブルとまったく同じFケーブルを使って電源ケーブルを作ってみる。

同じFケーブルがなければ、③の室内に引き出したFケーブルを切断して電源ケーブルを作ればよい。

電源プラグやインレットプラグは、一流メーカーの信頼性あるものを使ったとしよう。

思考実験である。

金に糸目をつける必要はない。

超ハイグレード、ロジウム、クライオ処理(*注:後段)など、気の済むまでの超一級品を使おう。

なになに、両端のプラグと、Fケーブルとの接続処理で合計100万円?

上等、上等、結構、結構。

両端のプラグがどうのこうのと、誰からも文句を言われないような、最上級のことをやってくれ。

遠慮はいらない。

ということで、最上級のプラグを選択し、Fケーブルとの接続は、最善の方法で完璧に行われたとする。

ネジ止めや、ハンダづけでなく、ピンポイント溶接を行ったのかもしれない。

Fケーブルで作った電源ケーブルを誰も「卑下」できない

さて、こうして作られた電源ケーブル。

③と④の状態を比較してみる。

③と④を見比べて、Fケーブルで作った電源ケーブルの音が「いいか、悪いか」を考えてみよう。

答えは明快である。

②や③と比較して、悪い点を指摘できない。

一つも悪いところがない。

電源プラクとインレットプラグの介在は、避けることができない必要悪である。

いかなる電源ケーブルも、両端に電源プラクとインレットプラグを装着しなければならない。

つまり電源ケーブル両端のプラグによる影響は、「影響がある」ということに関して、どのような電源ケーブルの場合も平等であり、比較の対象から除外できるだろう。

しかもこのFケーブルの場合は、この世に存在する「最高の品質」のプラグを、それぞれのオーナーが、気が済むまで吟味してセレクトしたものである。

Fケーブルとの接続は、ピンポイント溶接までしてある。

この世に、これ以上の品質・性能の両端プラグとその接続処理はないのである。

Fケーブル・パラドックスの結論について、これ以上の説明はいらないだろう。

図2の①~④に描いた「Fケーブル・パラドックス」から、

「Fケーブルで作った電源ケーブルには、音的にも、電気的にも、何一つ不都合なところがない」

という結論が導かれる。

音がいい、音がよくなる、などとは言っていない。

②③と比較して、必要悪の両端のプラグ以外に、何一つ悪いところ、劣るところがない、との結論である。

もちろん、使い勝手や見た目などは度外視している。

パラドックスの結論を否定できない

この結論を否定することは、すなわち、屋内配線に使われているFケーブルを否定するに等しい。

そうなれば、家庭におけるオーディオ機器の稼動そのものが成立しない。

分電盤から壁コンセントまでの屋内配線用Fケーブルの存在は必要悪であり、万人が甘受しなければならない義務のようなものである。

Fケーブルの電源ケーブルを薦めているわけではない

Fケーブルで作った電源ケーブルなど、使いにくくてしょうがない。

もちろん使う必要はないし、私は使わない。

ただし、先のパラドックスの段の冒頭の「最良の電源ケーブルはFケーブル」の「最良」は、つぎのような意味である。

Fケーブルよりも各種の電気的特性が優れたケーブルは山ほどある。

しかし高価なケーブルが、そのシステムのその場所の相性に合うかどうかは分からない。

その失敗を避けたいのであれば、「Fケーブル・パラドックス」の結論に従えばよい。

Fケーブルの電源ケーブルは、分電盤から壁コンセントまでの屋内配線Fケーブルの、そのままの延長と考えることができ、「間違いのない選択」と言える。

つまり、あれこれ迷い悩む人にとっては「最良」の選択である。

ちなみにFケーブルの単価は、メーカーや規格によって違ってくるが、10mあたり、500円~1000円程度のようである。

愚痴をちょっと

インレット不信

私は昨今流行(はやり)のように採用されている、オーディオ機器の電源受け入れ口のインレットを信頼していない。

差込む深さも浅いし、ケーブルをうっかり引っ掛ければ簡単に抜ける。

グラグラを何度も繰り返せば、少しづつ抜けてくる。

このことは高級品のインレットやコネクタでも大差はない。

「抜けやすいもの」を高級オーディオ機器に採用するなど、私の感覚では考えられない。

壁コンセントも引っ張れば抜けるが、こればかりはやむをえない。

壁コンセントを引き合いに出すのはフェアではない。

ケーブルを引っ掛けたときに、オーディオ機器が棚から落下しないよう、抜けるようになっている、なども言い訳にならない。

では、ガッチリ締め付けるようなメインアンプのスピーカー端子などは、どう説明するのか。

できることなら、オーディオ機器の製造メーカーが、国内一流ケーブルメーカーの標準的な電源ケーブルを十分吟味・試聴して、「過不足なし」のものを選び、機器直出し(コネクターなしで直にケーブルを出す)をしてもらいたい。

製造ラインの都合やコスト優先の普及機クラスであればインレットもやむをえない。

しかし高級オーディオ機器であればなおのこと、機器「直出し」を望みたい。

電源ケーブルを交換できる「選択の自由」よりも、オーディオ機器の電源受け入れ口のインレットなどの「接触部分」がない方がはるかに信頼感があり、音的にも安心できるのだが・・。

クライオ処理

熱して高温に曝す、冷却して低温に曝す。

それらの温度によっては、そのどちらにも、ケーブルの導体金属(銅)の物性の変化が起こるであろうことは想像できる。

たとえば極めて低い温度に冷却して、物性に何らかの変化が生じたとする。

その変化が、音的に良好な状態になると仮定しよう。

問題はその変化が、常温に戻ったときに残っているのか、元の状態に戻ってしまうのかである。

可逆的か非可逆的か、いずれにせよ、金属工学や冶金工学の基本的な話と思われるので、勉強すれば分かると思う。

興味があれば銅について調べ、その結果だけを教えてほしい。

銅の物性変化は可逆的と思っているが確認をしておきたい。

ただしオーディオケーブルにおける「クライオ処理」に、父はまったく興味はない。

ケーブルの本質

本筋に戻り、最初に話したように、

音がよくなるケーブルは存在しない。

言い方を換えれば、すべてのケーブルは、必然的に伝送信号を劣化させる要素を持つ。

さて、この根拠はどこにあるのか。

言い換えれば、ケーブルの正体はなにか。

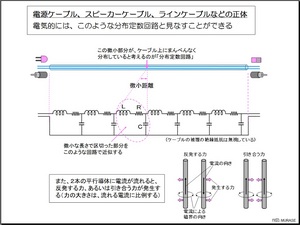

<図3:伝送信号を劣化させる要素とケーブルの正体>

一般的なケーブルを想定した2本の導体に、何らかの信号が流れる。

あるいは電力の電流が流れる、とする。

オカルトの世界でない限り、その導体には否応なく「抵抗」があり、「自己インダクタンス」があり、「線間静電容量」がある。

純度「99.」のコンマ以下に「9」がいくつ並ぼうが、結晶の大きさや性質がどうであろうが、クライオ処理をしようがしまいが、これらの成分は必ず付きまとう。

(例外として超伝導状態では「抵抗」が完全にゼロになる)

当然ながらそれらの成分は、ケーブルの端から端まで、まんべんなく一様に分布している。

そのため、ケーブルの電気的性質は、抵抗「R」、自己インダクタンス「L」、静電容量「C」を使った「分布定数回路」という等価回路で表すことができる(図3)。

平たく言えば、ケーブルの導体には多かれ少なかれ「抵抗」があり、直線であってもコイルの性質「インダクタンス」があり、おまけに2本の導体が寄り添っているため「コンデンサー」の性質まで持つ。

2Wayとか3Wayとかのスピーカーシステムのネットワークに興味がある人にはお馴染みの単位、「R」であり「L」であり「C」である。

非常にざっくりとしたところであるが、オーディオ用の普通のケーブルの1mあたりのそれらの値と単位は、

抵抗R: mΩ(ミリオーム)

自己インダクタンスL: pH(ピコヘンリー)

静電容量C: pF(ピコファラッド)

といったあたりのオーダーで表される。

こういったことからケーブルは、図3のような「R」と「L」と「C」の性質を持った「分布定数回路」で近似的に描き示すことができる。

ケーブルの導体には互いに反発する力が働く

また、一般のケーブルのような、2本の近接した平行導体に電流が流れると、それぞれの電流の向きにより、引き合う力、あるいは反発し合う力が働く。

2本線のケーブルの場合、普通は互いに逆向きの電流が流れるので、反発力となる。

2本線のケーブルを束ねて1本のケーブルとして使えば、その2本に同じ向きの電流が流れるので、引き合う力が働く。

反発であれ、引き合いであれ、その力を受けるケーブルの導体は、普通、ビニールやゴム系の材料で絶縁被覆されている。

極微の動きであっても、被覆材の性質によって、振動の状態は異なるだろう。

2本の導体に働く力は電流に比例するので、そこそこの電流が流れる電源ケーブルやスピーカーケーブルの場合は、微小とはいえ何らかの影響が出る可能性もある。

さらには、地磁気が存在するため、導体の電流と地磁気との作用による力も、さらに微小ではあるが働く。

ただし今回はそれらの力の大小や、その力による音への影響のあり・なしについては言及しない。

要点は、どのようなケーブルであっても、これらの力や、上段の「R」や「L」や「C」の影響を免れることはできない、ということである。

そのことをまず知っておく必要がある。

まあ、どのようなケーブルでも、オーディオ信号やデジタル信号、AC電源の電流などを流すと、いろいろ厄介な現象がくっついてくる。

安物ケーブルであっても、超高額ケーブルであっても、電気の原理はそれぞれの物性に応じて、分け隔てなく作用を及ぼす。

さあ今回は、これぐらいにしておこう。

お前たちは自適親父よりリッチだが、ケーブル選びに興味はないのか?

なに? 別に今の音にそれほど不自由してない?

お前がREVOXのテレコに使っている、赤白の細いRCAピンケーブルは、昔のビデオ録画器に付属してきたやつだぞ。

そのこと知ってるのか?何かの4トラテープが凄い、とかいってたけれど。

(口伝(3)「最良の電源ケーブル」 Fケーブル・パラドックス おわり)

口伝(2-1)補足ルビジウム原子発振器もどんどんズレる [口伝・オーディオ萬之事 ~父から息子たちへ~]

前回の日記、「口伝(2)ルビジウム原子発振器~されどジッターには無力」の補足を、ここにしるしておきます。

その前にちょっと余談を

前回の日記について、このようなお話を頂きました。

この方は、古くからのアマチュア無線家であり、高校時代から水晶発振器を自作し、最近は中古のRbOscを入手するなど、発振器はもとより、エレキ全般に精通しておられます。

またオーディオ愛好家でもあり、「研究部屋」にはJBLファン垂涎の古い時代のアンプやSPなども、所狭しと無造作に転がっているそうです。

まさに絵に描いたような、私の年代前後によくある「アマチュア無線とオーディオ」を趣味として大人になった、典型的なパターンかもしれません(ただしこの方の才能はそれだけに収まらず、さらにいくつかの本格的な趣味をお持ちです)。

こういった方でさえ、前回の日記のルビジウム原子発振器について、次のように語っておられました。

『なるほど、システムとしてのルビジウム発信器もフィードバックループで制御されているのですね。私はルビジウム原子の基底状態と励起状態の遷移からレーザーのように自律的に安定した周波数が得られる物と勘違いしていました。

高校生の頃は、送信周波数は水晶で固定だったのでどうやってそれを動かすのか苦労してVXO の実験をしていました。(あとは省略)』

頂いたこのお話には、次のようにお返ししました。

『誤解が解けて「精度」ならず「うれしい度」プラス10の10乗です。ありがとうございます。水晶発振器とともに大人になったような無線機の専門家でさえ、セシウムの国家標準器の仕組みのジュニア版、と思っている方がけっこういるらしいです。名前から類推すれば、そうですもんね。RbOsc神話を信奉する気持ちがよく分かります。』

と、前回の日記に関しては、このようなエピソードがありました。

さて今日の日記の本題、前回の補足

前回の日記の後半部、「最高に分かり易いRbOscの教科書あり」の段で、昔、私が教科書にしていた論文を紹介した。

以下は、前回のその段の「そっくりコピー」である。

――――――――――――――――――――――――――――――――

・・・・「テレビジョン学会誌(映像情報メディア学会誌の前身)、第24巻第8号(1970年)に、「ルビジウム原子発振器」という簡潔なタイトルで掲載されている。

富士通株式会社の八鍬和夫氏、竹内睦夫氏、吉田洋介氏が連名で寄稿したもので、RbOscの普及前夜の古い論文であるが、今もなお第1級のすばらしい教科書である。

私はこれ以上に分かり易い解説を、いまだ目にしたことはない。

一般のユーザーにとって、貴重この上ない資料であり、たぶん最高によく分かる解説書の一つである。

なお、テレビジョン学会誌に掲載されたその論文は、下記のURLで閲覧することができる。」

http://ci.nii.ac.jp/naid/110003695199

――――――――――――――――――――――――――――――――

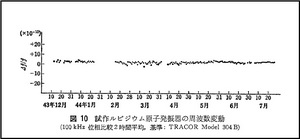

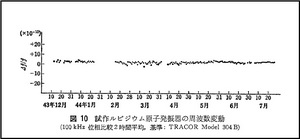

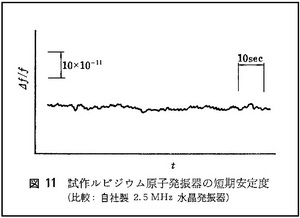

さて、この論文を閲覧された方の中に、論文中の図10のRbOscの発振周波数の経年変化のデータだけを見て早合点されたのか、「何か月もフラットであり、RbOscの周波数の経年変動はない」と思われた方がおられるようである。

その図10はこのようなデーターである。

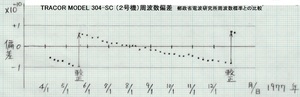

<図1:テレビジョン学会誌に掲載された論文の中の「ルビジウム原子発振器の周波数変動」の実測データ>

**論文の図のキャプションに「基準 TRACOR Model 304B」とあるのに注目**

奇しくも、TRACOR Model 304Bは、前回にもお話したが、私たちが1972年の札幌冬季オリンピックのTV中継のために導入したルビジウム原子発振器と同型機である。

「奇しくも」というより、当時、研究所等において「基準」となり得るルビジウム原子発振器の実用機は、実質的にTRACOR社のModel 304型しかなかったのではないかと推測する。

論文の図のキャプションにもあるが、この図に続く本文には、次のような「ことわり書き」がある。

「長期安定度測定はTACOR社のルビジウム原子発振器 Model 304 Bで行った。なお同発振器の経年変化の補正は行っていない。」

つまり、図1(論文の図10)のデータが、43年12月から44年7月の8か月間、ほぼフラットであるという意味は、周波数比較の基準にしたTRACOR社のModel 304-Bと、ほぼ同じ変動があったことを示している。

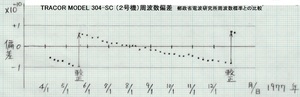

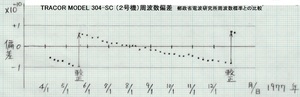

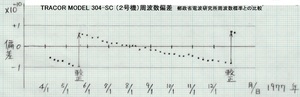

比較の基準としたTRACOR社のRbOscと同型機の長期安定度データ

そのTRACOR社のModel 304-B型と同型機の長期安定度の実測データが図2である。

このデータは、前回の日記の最後の図7であり、ここに再掲した。

<図2:TRACOR社Model 304-SC RbOscの周波数長期安定度実測データ(1977年)>

この話の前後は、前回の日記をご覧いただきたいが、図の日付の1977年当時から、TV同期信号のマスタークロックにRbOscを使用している在京TV局の、カラーサブキャリア(3.58MHz)の周波数偏差を、かなりの年数にわたって、郵政省電波研究所(現在の独立行政法人通信総合研究所「CRL」)が測定し、当時の電子通信学会誌に公表していた。

図書館等で同誌のバックナンバーが閲覧できれば、貴重な資料になるかもしれない。

図1のデータは「試作機」ということであるが、大手メーカーの研究所における試作機ということは、市販機のレベルを超えた作りの、当時の最高性能を実現したものと考えてよいと思う。

ルビジウム原子発振器は、現在も基本的に同じ仕組み、同じ構造であるが、これらのデータから推測されるのは、「ルビジウム原子発振器の発振周波数の経年変化特性は、図2の傾向をもつ」ということである。

テレビジョン学会の論文には、その要因についても述べられている。

ルビジウム原子発振器の経年変化の話が見つからない

この「早合点」のことが少し気になり、ネットでルビジウム原子発振器の経年変化についての記事を検索したが、このテレビジョン学会誌の論文以外に、まだ有用な情報を得るに至っていない。

ルビジウム原子発振器を実用するにあたり、運用上の大きな問題になるはずの経年ドリフト特性が、ほとんど話題になっていない。

ルビジウム原子発振器といえども、図2のデータから一目瞭然であるように、1年ほど連続運転すれば、1×10のマイナス10乗さえ保てない。

そのまま放っておけば、遠からず自動制御ループのロックが外れる。

昨今の性能が向上したであろう高級機種では、多少の改善が望めるにしても、この経年変化は運用上の大きな問題であることに変わりはない。

ルビジウム原子発振器でも周波数はどんどんズレていく

それにもかかわらず、この経年変化については情報が極端に少ない。

そのためか、この大きな問題を、あまり意識していない方がおられるのではないだろうか。

この発振周波数の経年ドリフトが、現在のルビジウム原子発振器の仕組み上、持って生まれた宿命であることを、利用者や導入を検討中の方は、念頭に入れておく必要があるだろう。

参考までに、地デジの時代にほとんど意味がないことですが

テレビジョン学会誌の論文に登場するTRACOR社のModel 304-B周波数標準器は、私たちが札幌冬季五輪のTV中継に使った同社のModel 304-SCと同型である。

304-Bに、NTSCテレビ信号のカラーサブキャリア3.58MHzの出力を追加したものが304-SCである。

ちなみにFsc=3.58MHzは、5.0MHzから容易に作り出すことができる。

304-Bには、5.0MHz、1.0MHz、100KHzの出力が標準装備されている。

Fsc=(5×63)/88=3.5795454545・・。

このような機能を持つゲート回路により生成は簡単であるが、さて地デジの今時、Fscって、ほとんど何の役にも立ちそうにない。

この逆方向の計算により、3.5795454545・・MHzから5.0MHzを生成できるが、実は当時、そのFsc→5.0MHzの周波数変換機を作製した。

TV局内の至る所から取り出すことができるFscを利用して、局内に散在する多くの各種周波数に関する測定器類の「較正チェック」用である。

そのような遊びをやって喜んでいたアナログNTSC方式の頃は、ただの思いつきを、容易に実現できる古きよき時代でもあった。

今回の日記は、前回の「口伝(2)」の補足をさせていただきました。

(口伝(2-1) 「補足.ルビジウム原子発振器もどんどんズレる」 おわり)

その前にちょっと余談を

前回の日記について、このようなお話を頂きました。

この方は、古くからのアマチュア無線家であり、高校時代から水晶発振器を自作し、最近は中古のRbOscを入手するなど、発振器はもとより、エレキ全般に精通しておられます。

またオーディオ愛好家でもあり、「研究部屋」にはJBLファン垂涎の古い時代のアンプやSPなども、所狭しと無造作に転がっているそうです。

まさに絵に描いたような、私の年代前後によくある「アマチュア無線とオーディオ」を趣味として大人になった、典型的なパターンかもしれません(ただしこの方の才能はそれだけに収まらず、さらにいくつかの本格的な趣味をお持ちです)。

こういった方でさえ、前回の日記のルビジウム原子発振器について、次のように語っておられました。

『なるほど、システムとしてのルビジウム発信器もフィードバックループで制御されているのですね。私はルビジウム原子の基底状態と励起状態の遷移からレーザーのように自律的に安定した周波数が得られる物と勘違いしていました。

高校生の頃は、送信周波数は水晶で固定だったのでどうやってそれを動かすのか苦労してVXO の実験をしていました。(あとは省略)』

頂いたこのお話には、次のようにお返ししました。

『誤解が解けて「精度」ならず「うれしい度」プラス10の10乗です。ありがとうございます。水晶発振器とともに大人になったような無線機の専門家でさえ、セシウムの国家標準器の仕組みのジュニア版、と思っている方がけっこういるらしいです。名前から類推すれば、そうですもんね。RbOsc神話を信奉する気持ちがよく分かります。』

と、前回の日記に関しては、このようなエピソードがありました。

さて今日の日記の本題、前回の補足

前回の日記の後半部、「最高に分かり易いRbOscの教科書あり」の段で、昔、私が教科書にしていた論文を紹介した。

以下は、前回のその段の「そっくりコピー」である。

――――――――――――――――――――――――――――――――

・・・・「テレビジョン学会誌(映像情報メディア学会誌の前身)、第24巻第8号(1970年)に、「ルビジウム原子発振器」という簡潔なタイトルで掲載されている。

富士通株式会社の八鍬和夫氏、竹内睦夫氏、吉田洋介氏が連名で寄稿したもので、RbOscの普及前夜の古い論文であるが、今もなお第1級のすばらしい教科書である。

私はこれ以上に分かり易い解説を、いまだ目にしたことはない。

一般のユーザーにとって、貴重この上ない資料であり、たぶん最高によく分かる解説書の一つである。

なお、テレビジョン学会誌に掲載されたその論文は、下記のURLで閲覧することができる。」

http://ci.nii.ac.jp/naid/110003695199

――――――――――――――――――――――――――――――――

さて、この論文を閲覧された方の中に、論文中の図10のRbOscの発振周波数の経年変化のデータだけを見て早合点されたのか、「何か月もフラットであり、RbOscの周波数の経年変動はない」と思われた方がおられるようである。

その図10はこのようなデーターである。

<図1:テレビジョン学会誌に掲載された論文の中の「ルビジウム原子発振器の周波数変動」の実測データ>

**論文の図のキャプションに「基準 TRACOR Model 304B」とあるのに注目**

奇しくも、TRACOR Model 304Bは、前回にもお話したが、私たちが1972年の札幌冬季オリンピックのTV中継のために導入したルビジウム原子発振器と同型機である。

「奇しくも」というより、当時、研究所等において「基準」となり得るルビジウム原子発振器の実用機は、実質的にTRACOR社のModel 304型しかなかったのではないかと推測する。

論文の図のキャプションにもあるが、この図に続く本文には、次のような「ことわり書き」がある。

「長期安定度測定はTACOR社のルビジウム原子発振器 Model 304 Bで行った。なお同発振器の経年変化の補正は行っていない。」

つまり、図1(論文の図10)のデータが、43年12月から44年7月の8か月間、ほぼフラットであるという意味は、周波数比較の基準にしたTRACOR社のModel 304-Bと、ほぼ同じ変動があったことを示している。

比較の基準としたTRACOR社のRbOscと同型機の長期安定度データ

そのTRACOR社のModel 304-B型と同型機の長期安定度の実測データが図2である。

このデータは、前回の日記の最後の図7であり、ここに再掲した。

<図2:TRACOR社Model 304-SC RbOscの周波数長期安定度実測データ(1977年)>

この話の前後は、前回の日記をご覧いただきたいが、図の日付の1977年当時から、TV同期信号のマスタークロックにRbOscを使用している在京TV局の、カラーサブキャリア(3.58MHz)の周波数偏差を、かなりの年数にわたって、郵政省電波研究所(現在の独立行政法人通信総合研究所「CRL」)が測定し、当時の電子通信学会誌に公表していた。

図書館等で同誌のバックナンバーが閲覧できれば、貴重な資料になるかもしれない。

図1のデータは「試作機」ということであるが、大手メーカーの研究所における試作機ということは、市販機のレベルを超えた作りの、当時の最高性能を実現したものと考えてよいと思う。

ルビジウム原子発振器は、現在も基本的に同じ仕組み、同じ構造であるが、これらのデータから推測されるのは、「ルビジウム原子発振器の発振周波数の経年変化特性は、図2の傾向をもつ」ということである。

テレビジョン学会の論文には、その要因についても述べられている。

ルビジウム原子発振器の経年変化の話が見つからない

この「早合点」のことが少し気になり、ネットでルビジウム原子発振器の経年変化についての記事を検索したが、このテレビジョン学会誌の論文以外に、まだ有用な情報を得るに至っていない。

ルビジウム原子発振器を実用するにあたり、運用上の大きな問題になるはずの経年ドリフト特性が、ほとんど話題になっていない。

ルビジウム原子発振器といえども、図2のデータから一目瞭然であるように、1年ほど連続運転すれば、1×10のマイナス10乗さえ保てない。

そのまま放っておけば、遠からず自動制御ループのロックが外れる。

昨今の性能が向上したであろう高級機種では、多少の改善が望めるにしても、この経年変化は運用上の大きな問題であることに変わりはない。

ルビジウム原子発振器でも周波数はどんどんズレていく

それにもかかわらず、この経年変化については情報が極端に少ない。

そのためか、この大きな問題を、あまり意識していない方がおられるのではないだろうか。

この発振周波数の経年ドリフトが、現在のルビジウム原子発振器の仕組み上、持って生まれた宿命であることを、利用者や導入を検討中の方は、念頭に入れておく必要があるだろう。

参考までに、地デジの時代にほとんど意味がないことですが

テレビジョン学会誌の論文に登場するTRACOR社のModel 304-B周波数標準器は、私たちが札幌冬季五輪のTV中継に使った同社のModel 304-SCと同型である。

304-Bに、NTSCテレビ信号のカラーサブキャリア3.58MHzの出力を追加したものが304-SCである。

ちなみにFsc=3.58MHzは、5.0MHzから容易に作り出すことができる。

304-Bには、5.0MHz、1.0MHz、100KHzの出力が標準装備されている。

Fsc=(5×63)/88=3.5795454545・・。

このような機能を持つゲート回路により生成は簡単であるが、さて地デジの今時、Fscって、ほとんど何の役にも立ちそうにない。

この逆方向の計算により、3.5795454545・・MHzから5.0MHzを生成できるが、実は当時、そのFsc→5.0MHzの周波数変換機を作製した。

TV局内の至る所から取り出すことができるFscを利用して、局内に散在する多くの各種周波数に関する測定器類の「較正チェック」用である。

そのような遊びをやって喜んでいたアナログNTSC方式の頃は、ただの思いつきを、容易に実現できる古きよき時代でもあった。

今回の日記は、前回の「口伝(2)」の補足をさせていただきました。

(口伝(2-1) 「補足.ルビジウム原子発振器もどんどんズレる」 おわり)

口伝(2)ルビジウム原子発振器 ~されどジッターには無力 [口伝・オーディオ萬之事 ~父から息子たちへ~]

口伝 オーディオ 萬之事

( くでん オーディオ よろずのこと )

マスタークロックの理想はRbOsc制御の「水晶発振器」

ルビジウム原子の法力もジッターには無力である。

細かな周波数変動も常に発生している(図6)。

デジタルオーディオにおいて、マスタークロックの水晶発振器をルビジウム原子発振器(RbOsc)に置換しただけでは、まだまだ不十分と考えている。

音質の改善を主目的にするのであれば、まず、「低ジッターおよび超短期周波数安定性を第一の設計目標に特化した水晶発振器」を実現することではないだろうか。

この水晶発振器の短期・中期・長期の安定性は重要ではなく、恒温槽も不要である。

そういった部分に余計なコストをかける必要はない。

この水晶発振器が実現できたら、つぎはいよいよルビジウム原子発振器の出番である。

実現した「低ジッターと、超短期周波数安定度を備えた水晶発振器」の弱点である、短期~長期安定性を、RbOscを使ってコントロールする。

これでマスタークロックの純粋性と安定性が、実現可能な最高レベルで確保できるはずである。

ルビジウム原子発振器神話

以上の話は、先の日記「口伝(1)」のなかでも語った(その部分を、今日の日記の後部に再掲しておきます)。

しかしこの話は、ルビジウム原子発振器の動作の仕組みを、ある程度知っていなければ、納得できないかもしれない。

いつの間にか、デジタルオーディオの世界において「ルビジウム原子発振器神話」が出来上がっているような話が聞こえてくる。

「ルビジウム原子発振器をマスタークロックに使っているから最高の精度が保障されており、クロックに関しては万全である」などと勘違いしては、デジタルオーディオの音質改善が行き詰る恐れもある。

そこで今日の日記は、前回の話から一歩踏み込んで、私自身のおさらいも兼ねて、ルビジウム原子発振器の仕組みについて理解を深めたいと思う。

前回の日記に綴ったが、私にとって、RbOscには特別な思いや愛着がある。

そのような神話の世界から現実の世界へと、真の活躍の場を与えるため、まず、ルビジウムの法力と、それを生み出す仕組みについての話から始めたい。

驚異的周波数安定度も「平均」しての話

「法力」の話を始める前の予備知識として、「平均」の話と「ジッター」の話をしておきたい。

短期・中期周波数安定度1×10のマイナス11乗、長期安定度1×10のマイナス10乗、あるいはそれ以上の精度を誇るルビジウム原子発振器。

従来の水晶発振器と比較すれば、精度が一挙に2桁ほど跳ね上がる驚異的な性能を持った発振器である。

ただし、短期周波数安定度とは、「秒」単位ほどの期間の平均、中期周波数安定度とは、「100秒」単位ほどの期間の平均、長期周波数安定度とは、「月」とか「年」単位ほどの期間の平均である(この期間の区分は定ったものではない)。

区分はどうであれ、あくまで「平均」値であることに注意が必要である。

ルビジウム原子発振器の出力には、図6に示すような変動が常に生じている。

それらの変動を含む周波数の「秒平均」とか「年平均」の平均値が、1×10のマイナス10乗とか11乗とかの意味である。

この「平均」という点をスルーしてはいけない。

ルビジウム原子の法力もジッターには無力

さらには、時間的にもっと細かい変動もある。

「ジッター」と呼ばれる発振器出力信号の波長レベルのタイミング変動である。

この変動は、ルビジウム原子による制御とは直接の関係なしに、原振である水晶発振器で発生する。

昨今このジッターは、デジタルオーディオにおいて重大関心事の一つであり、音質への弊害が解明されつつある。

つまり、ルビジウム原子発振器の出力は、カタログデータ上では安定度1×10のマイナス10乗以上ではあるが、それは一定期間の平均値であり、その期間内を観察すれば、細かな変動が常に発生していることを認識しておかなければならない。

マイナス10乗以上が、鏡のように「まっ平ら」に続き、どの瞬間も微塵の揺らぎもない、と勘違いしてはいけない。

まことに残念ながら、無敵と思われているルビジウム原子発振器も、その法力では超短期的変動やジッターを制圧できない。

特に音質への影響が大きいとされるジッターには、ルビジウム原子の法力も無力なのである。

米TRACOR社RbOscのマニュアルが教科書

日本におけるルビジウム原子発振器(RbOsc)の研究開発がスタートしたのは、1960年代前後であったと思われる。

すでにその頃、米国ではルビジウム原子発振器の実用機が完成していた。

「口伝(1)」で紹介したが、私が1972年に業務で使用したルビジウム原子発振器「米国TRACOR社のMODEL 304周波数標準機」は、おそらく1965年頃に、その304型の初代モデルが発売されたのではないかと推察する。

このTRACOR社のMODEL 304は、日本のRbOscの開発研究者にとって、まさに「生きた教科書」であり、製品(実用機)の「スタンダード(標準器)」であった。

そのマニュアルは、研究者の間でバイブル的存在であり、今もなお第1級の教科書である。

だたしバイブルとはいえ、あくまで製品のマニュアルであり、微に入り細に入り記述してあるわけではない。

それでも要点を押さえた動作原理の解説や実機の動作諸特性などの情報は、当時、他では得られない貴重なものであった。

4つの図面が揃う時、ルビジウムの秘密が解き明かされる

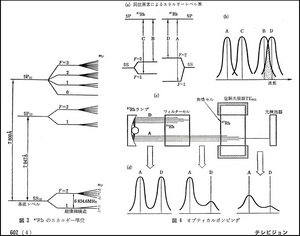

TRACOR社のマニュアルには、動作の基本原理を示す図が6枚ほど載っている(細かい話の図を除き)。

RbOscの構造や動作などをシンボル化したそれらの絵は、どれも「みごとなデザイン」であり、その後の研究開発者の論文等の図に、多大な影響を与えたことが窺える。

今回の日記には、それらの絵に敬意を表するとともに、その中の4枚を使わせていただいた。

その4枚の絵(図2)を眺めているだけでも、エレキと原子に興味がある方なら、RbOscの動作の仕組みが、おぼろげに分かってくるものと思う。

この図で納得-ルビジウムにロックオン!

「水晶発振器」は、鉱物である水晶の小片の物理的な振動を、直接的に振動源として利用している。

そこから類推すると、「原子発振器」と呼ぶからには、原子のどこかの、何かの振動を直接的に拾い出し、それを振動源にしていると考えるのが「人情」というものだろう。

取り出した振動を基に、水晶発振器と同じように周波数変換して、たとえば10MHzを作り出せば、それがすなわち「原子発振器」ではないのか。

もはや神の領域である原子の、何かの絶対的な振動が振動源、と考えれば、鏡のように平らで、少しの揺らぎもない、といった原子発振器の「神話」が生まれるのも頷ける。

しかし、現在一般に使用されているルビジウム原子発振器の仕組みは、そのイメージとはかなり違う。

では、そのことを確かめに、赤く輝くルビジウムの「法力」を求めて、深淵なる原子物理ロマンの世界に足を踏み入れてみよう。

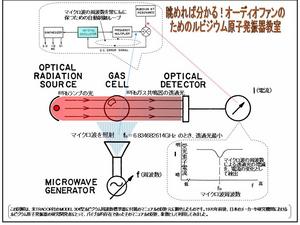

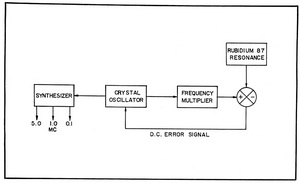

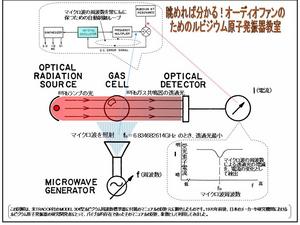

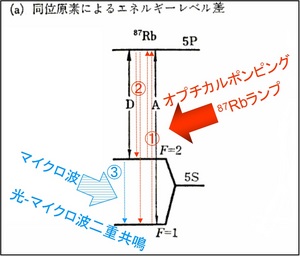

<図1:ルビジウム原子発振器の動作原理図>

**TRACOR社のマニュアルの3つの図を使って脚色したRbOscの動作原理図。動作中の装置内にはルビジウムランプが光っているが、その色は図のような「赤」である、大雑把には波長780nm~795nm付近の色。赤外との境界付近の色である**

いきなりRbOscの核心に迫る

細部の話は先送りにして、「原子」の名を冠した発振器の核心部分に、いきなり踏み込んでみよう。

この図の中央がルビジウム原子発振器の心臓部であり、その動作の仕組みは割合に分かり易い(概略レベルでは)。

次の項目①から順に、一つづつ読み進んでいってほしい。

①:まず左端中央にルビジウム・ランプ(OPTICAL RADIATION SOURCE)が赤く輝いている。

②:その右側に、ルビジウム・ガスを封入した容器(GAS CELL)があり、さらにその右側には受光素子(光量検知器:OPTICAL DETECTOR)がある。

③:ルビジウム・ランプの光は、ガス容器のガラス窓を通過して、受光素子に当たり、その時の光量に応じた電流値(I)が出力される。

④:この状態の時、ガス容器の下にあるマイクロ波発生器(MICROWAVE GENERATOR)から、周波数6.83GHz付近のマイクロ波をガス容器に照射する。

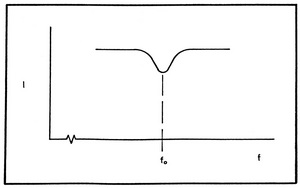

⑤:すると、照射したマイクロ波の周波数が、6.834682614GHzのとき、ガス容器を通過する光量が減少し(光が容器内のガスによって吸収される)、その周波数から外れると元の光量にもどる。そのときの様子が、図右下の受光素子の「マイクロ波周波数 対 受光素子電流」のグラフに示されている。

ここが最重要

さて、ルビジウム原子発振器の法力の秘密は、ルビジウムガスに照射するマイクロ波の周波数「6.834682614GHz」にあることが分かった。

この周波数を「fo」(エフゼロ)としよう。

⑥:Rb原子にこのような現象が起こるということは、受光素子が受ける光量が最も少なくなる(最も暗くなる)foのポイントに、マイクロ波の周波数を常に合致させれば、ルビジウム原子の法力による極めて正確かつ安定な、連続周波数を得ることができることになる。

foにロックオン

核心部の秘密に到達した。

次の問題は、どうすれば連続的にマイクロ波発生器の周波数をfoにロックオンしておけるか、である。

⑧:そのロックオンの仕掛けが、図の左上の「マイクロ波の周波数をfoに保つための自動制御ループ」である。

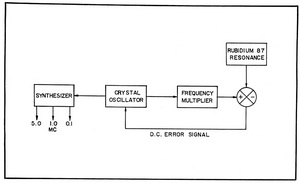

⑨:このループ内に、デジタルオーディオ・ファンが最も注目しなければならない電圧制御型の水晶発振器(CRYSTAL OSCILLATOR)がある。

⑩:ループの右にある「丸に×印」は「位相比較器」のシンボルである。

⑪:この位相比較器は、受光素子の刻々の値と、マイクロ波を低周波で周波数変調している低周波との位相を比較し、その位相差に応じた「エラー電圧」を発生する。

⑫:位相比較器のエラー電圧により、電圧制御型の水晶発振器の発振周波数をコントロールする(この仕掛けの理解には補足が必要。図3)。

⑬各部の諸条件が整い、マイクロ波の周波数がfoに落ち着くと、この自動制御のループがロックオン状態になる。この状態でロックインジケーターのランプが点灯し、ルビジウム原子発振器が既定の周波数精度で使用可能となる。

崩れた神話

さて図1から、⑫の仕掛けなど、一部に補足説明を要する個所はあるものの、ルビジウム原子発振器の仕組みの概要は、大体つかめたのではないかと思う。

ルビジウム原子発振器の出力は「鏡のようにまっ平らで、微塵の揺らぎもない」、という望みは、「RbOscの原振は水晶発振器」であることにより絶たれた。

さらなる追い討ちは、そもそもルビジウム原子発振器の目的は、短・中・長期それぞれの期間平均の周波数安定性にあり、デジタルオーディオで最大の問題とされる微小なジッターなどの対策の優先度はさほど高くないことである。

それだからこそ、今日の日記の冒頭の、

「音質の改善を主目的にするのであれば、まず、低ジッターおよび超短期周波数安定性を第一の設計目標にした水晶発振器を実現すること」

と考えるわけである。

水晶発振器には、大変古い時代から今現在まで、膨大なノウハウが蓄積されており、それらの性能に特化した研究開発を行えば、必ずやデジタルオーディオのマスタークロックとして満足な性能を実現できると確信している。

冒頭で指摘したように、実現した水晶発振器を「主」、ルビジウム原子発振器を「従」として、「主」の中・長期安定度を「従」でコントロールすれば、鬼に金棒、向かうところ敵なし、となるに違いない。

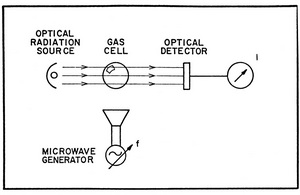

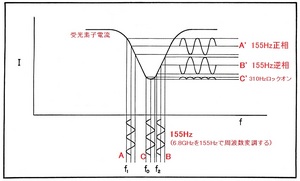

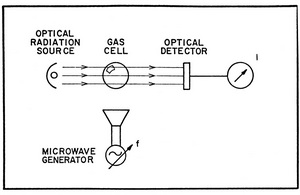

ルビジウムの秘密を解き明かす4つの図面

TRACOR社のマニュアル内の、ルビジウム原子発振器の基本原理を示す図は、どれもみごとにシンボル化されたデザインであり、その後の研究開発者の論文等にも多大な影響を与えた。

先の図1は、その中の3つを使って説明しているが、それらを含めて4枚の元の図を掲載させていただきたい。

<図2:TRACOR社MODEL 304 RbOscのマニュアルに使われている動作原理を示す図>

**この4つの絵だけで、仕組みの概要が分かる(かもしれない)**

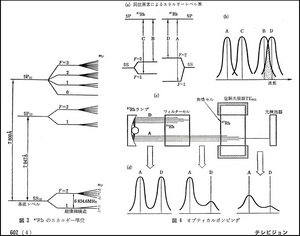

foにロックオンする仕掛け

先の項目⑫の位相比較器の説明における、「この仕掛けの理解には補足が必要」について、4つの図の左下の図で補足しておきたい。

どのような仕掛けで、ガス容器を透して受光素子が受けるルビジウム・ランプの光が一番暗くなるfoのポイントに、マイクロ波の周波数を合わせ、そこにロックするか。

つまりマイクロ波の周波数を、常にfoに合致させる自動制御の仕組みである。

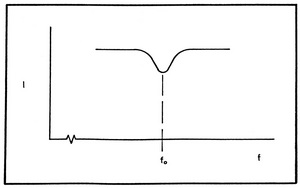

<図3:Rb容器に照射するマイクロ波を常にfoに合致させるための手法>

**この手法は、FM放送の周波数変調とその検波(デモジュレーター)の「S字カーブ」の話に似ている**

その仕掛けには、マイクロ波を低周波でFM変調しておいて、位相比較器を使うという技を使っている。

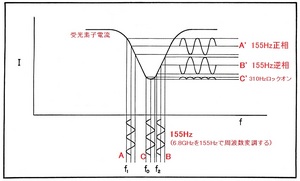

項目④の、Rbガス容器に照射するfo付近(周波数6.83GHz付近)のマイクロ波を、155Hzの低周波で周波数変調(FM変調)しておく。

イ):もし、マイクロ波の周波数がfoより少し低ければ、図3の「A」の場合となり、受光素子の電流は「A’」となる(これを正相とする)。

ロ):また、マイクロ波の周波数がfoより少し高い「B」の場合、受光素子の電流は「B’」となる。この場合は、「A’」と位相が逆になる。

ハ):さらにマイクロ波の周波数がぴったりfoの「C」の場合、受光素子には図の「C’」のような波形の、155の2倍、310Hzが現れる。

ニ):以上の手法により位相比較器からエラー信号が得られ、先の「foにロックオン」の段の項目⑧からの説明に続く。

「A」「B」「C」の元の155Hzと、受光素子の電流波形の155Hzとの位相を、位相比較器で比較すると、foのときゼロ、少し低いとき(図のA)はプラス、少し高いとき(図のB)はマイナスの、位相差に比例した電流が得られる。foから大きくズレた場合もゼロとなるが、その場合は310Hzが現れないので区別ができる。

この位相比較器で得られた「エラー信号」で、電圧制御の水晶発振器の発振周波数を制御するわけである。

図1の左上の、水晶発振器の周波数を自動制御するループがそれである。

追補-ルビジウム原子の「法力」を解く

「細部の話は先送りにして」、という前提でルビジウム原子発振器の動作の仕組みを追ってきたが、どうも消化不良ぎみ、という方がおられるかもしれない。

RbOscにおけるRb原子の振る舞いの、最も「肝」の部分をスルーしたことが原因だろうか。

容器の中のルビジウム・ガスに、ルビジウム・ランプの光を当て、周波数foのマイクロ波を照射すると、容器のガラス窓を透過するランプの光が暗くなる。

実はその現象こそ、ルビジウム原子発振器の「法力」の根源なのである。

私の原子物理学の知識など、ごくごく上っ面にすぎない。

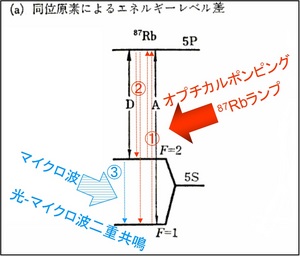

なので、上手に説明はできないが、そのための強力な資料、図4と図5を用意した。

最高に分かり易いRbOscの教科書あり

この図は、昔、私がRbOscの教科書にしていた論文の図である。

テレビジョン学会誌(映像情報メディア学会誌の前身)、第24巻第8号(1970年)に、「ルビジウム原子発振器」という簡潔なタイトルで掲載されている。

富士通株式会社の八鍬和夫氏、竹内睦夫氏、吉田洋介氏が連名で寄稿したもので、RbOscの普及前夜の古い論文であるが、今もなお第1級のすばらしい教科書である。

私はこれ以上に分かり易い解説を、いまだ目にしたことはない。

一般のユーザーにとって、貴重この上ない資料であり、たぶん最高によく分かる解説書の一つである。

なお、テレビジョン学会誌に掲載されたその論文は、下記のURLで閲覧することができる。

http://ci.nii.ac.jp/naid/110003695199

<図4:テレビジョン学会誌に掲載された論文の図の1枚>

**この絵図こそ、RbOscの「法力」を解き明かすものである。「オプチカル・ポンピング」と「光-マイクロ波 二重共鳴」が巧みに図示されている**

以下、この論文の受け売りが多くなるが、お許し願いたい。

自然界のルビジウムには、「85Rb」と「87Rb」との2つの同位元素が存在する。

図4の左側「87Rbのエネルギー準位」とあるキャプションは、「87Rb」のエネルギー準位を表している(分かり易くするため、超微細構造を極端に広げて描いてある)。

エネルギー準位は、上の線ほどエネルギーが高い。

原子が普通の状態であるとき、大半の原子は「基底レベル」のエネルギー準位にある。

ところが、熱や光、電磁波などの刺激を受けると、エネルギーを獲得して上位の準位への遷移が起こる(励起される、という)。

励起された原子は再び基底レベルに落ち、また励起されて準位が上がる。

これの繰り返しとなる。

図4の左下、基底レベル「5S」の超微細構造の「F=2」と「1」(F=1)の2つの線の間に記されている「6834.6MHz」に注目していただきたい。

そう、マイクロ波の周波数foの6.8346GHzがここに登場する!。

さて、いよいよ「法力」の核心部分である。

「法力」のキーワードは2つ。

「オプチカル・ポンピング」と「光-マイクロ波 二重共鳴」である。

それらを、図4の上中央の図「同位元素によるエネルギーレベル差」の部分を切り出して、さらに詳しく見ていこう。

<図5:87Rb原子の簡略化したエネルギー準位>

**図4から切り出したこの図で、オプチカル・ポンピングと光-マイクロ波二重共鳴について考えてみる**

a):ここでも、さらなる細かい話は省くが、まず87Rbガスを封入した容器のガラス窓から87Rbのランプの光を照射したとしよう。図の赤い大きな矢印である。

b):すると、基底状態「5S,F=1」にあった87Rb原子がその光(そのスペクトル)を吸収して励起され「5P」に遷移する(赤①がそれ)。そしてすぐ基底状態「5S」にもどる(落ちる)。

その際には、超微細構造の「5S,F=1」と「5S,F=2」に、ほぼ均等に落ちる。赤②がそれである。この2本の超微細構造を、図は極端に離して描いてあるが、実際は名前のとおり超接近している。そのためほぼ同じ確率で落ちる。

そして再び87Rbランプのスペクトルを吸収して励起され「5P」に上がり(赤①)、また基底状態にもどる(赤②)。これの繰り返しとなる。

c):ガス容器に照射する光は、ガス容器の前に置かれた「85Rbフィルター」により(図4の中央部参照)、スペクトルAが主となるため、b)の繰り返しの結果、「5S,F=1」から励起される(スペクトルAと合致)原子の数が「5S,F=2」からの励起(これはスペクトルDと合致)よりも多くなり、結果として「5S,F=2」状態の原子の数が「5S,F=1」よりも多くなる。

これは自然には起こらない現象であり、これを「F=1とF=2の間に負温度の状態が生じた」という。

d):この負温度の状態において、ガス容器に先のfo付近の周波数(6.8346GHz)のマイクロ波を照射する。図の青い大きな矢印である。

e):周波数foのマイクロ波を照射することにより「5S,F=2」の原子はエネルギーを放出して「5S,F=1」に落ちる。この現象を「誘導放出」言い、誘導放出を起こす周波数(ここではfo=6.8346GHz)を遷移周波数という。

f):「5S,F=1」の基底状態にもどった原子は、すぐさま87Rbランプの光を浴びて励起され「5P」に遷移し(赤①)、また「5S」に落ちる(赤②)。これの繰り返しとなる。

g):遷移周波数foのマイクロ波の照射により、誘導放出が起きている状態は、そうでないときに比べて87Rbランプの光(スペクトル)が多く吸収され(赤①の励起のエネルギーとして吸収される)、ガス容器の透過光量が減少する。つまり受光素子の入射光量が減少する。これが図1の右下の受光素子の電流のカーブである。

RbOscにはいくつかの変動要素がある

ルビジウム原子発振器の優れた周波数安定性は、この「遷移周波数」が極めて一定で、かつ「誘導放出」を起こす周波数の幅が極めて狭いことにある。

水晶振動子に比べれば確かにそうであるが、実はルビジウム原子の遷移周波数の変動も、誘導放出を起こす周波数の幅も、それらの現象を実機で利用するには、それほど楽観はできない。

地磁気、温度、ポンピング光やマイクロ波の変動、その他の様々な変動要因が、Rbガス容器(ルビジウムガス共鳴器)の周りを取り囲んでいる。

それらの変動要因に対しては、装置の内部であれこれと対策が施されており、それらの効果に支えられてのマイナス10乗や11乗である。

ルビジウム原子発振器が冷えている状態から、本来の性能に完全に安定するまで、半日~丸1日の時間を必要とするのは、そのためでもある(本格的な作りの装置の場合)。

安定度の質は装置によってピンキリ

昨今、電子デバイスの進化とともに、通信の分野をはじめ、様々な分野でのRbOscのニーズが急増し、それぞれの要求に合わせた多くのタイプのRbOscが作られるようになった。

大きさ、重さ、精度、作り込みの程度、単価など、まさにピンからキリまでの装置が大量に作られる時代になった。

Rb原子そのものの周波数安定度は、10のマイナス13乗から15乗、といわれているが、それを利用する装置の段になると、いままで見てきた話のようになる。

そして昨今は、作りの程度が装置によってピンキリとくる。

名称は同じRbOscであっても、安定度の質は「ピンキリ」であることを念頭に入れておく必要があるだろう。

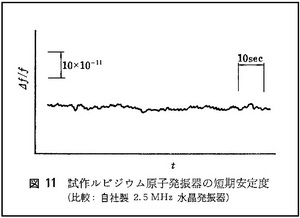

<図6:RbOscの短期変動の実測データ>

**先のテレビジョン学会誌の論文中のデータ。ジッター以外にも、このような変動が常に発生している一例**

図6は、先のテレビジョン学会誌の論文中の、周波数短期安定度(短期変動)の実測グラフである。

この装置は初期の試作機でもあり、現在の新鋭機では一層の改善があると思われるが、多かれ少なかれ、こういった変動が常に発生していることに変わりはない。

「ジッター」以外にも、こういった変動がある、ということの実例である。

経年周波数ドリフト

たまに見たり聞いたりするが、「原子時計」(RbOscも含めて)の話題が出た場合、マスメディアの常套句は、「この装置はx百年とかx万年とかに1秒しか狂わない」である。

世界に数台しかないといわれる大型のセシウム原器などは別格として、この「たとえ」は経年変化による誤差をスッポリ忘れた作為的な話に聞こえる。

たいていの原子発振器には、経年変化による周波数ドリフト(エージング特性)がある。

そもそも数年間も較正せずに連続運転すれば、ドリフト量が大きくなり過ぎて、発振器のロックオン状態を維持できず、ロックが外れる可能性が高い。

現在一般に使われているルビジウム原子発振器の場合は、ほとんどすべての機種で、周波数が低くなる方向にドリフトする。

その原因も、かなり解明されているようなので、新鋭機では、相当の改善があるものと期待している。

<図7:RbOscの経年変化による発振周波数のエージング特性>**経年変化による周波数ドリフトの要因は、かなり解明されているらしいので、近年の装置は、相応の改善があると思われる**

<図7:RbOscの経年変化による発振周波数のエージング特性>**経年変化による周波数ドリフトの要因は、かなり解明されているらしいので、近年の装置は、相応の改善があると思われる**

古い装置であるが、その実測データが図7である。

この手書きのデーターは「口伝(1)」で話題にした、私が1972年に初めて使用した米TRACOR社のMODEL 304型の発振周波数のドリフトの実測値である。

図の日付にある1977年当時から、かなりの年数にわたって、RbOscをTV同期信号のマスタークロックとして使用している在京TV局の、カラーサブキャリア(3.58MHz)の周波数偏差を、郵政省電波研究所が測定し、当時の電子通信学会誌に公表していた。

広く世間で使われているRbOscや、高精度発振器等の精密較正の周波数標準に供するためである。

そのため、周波数偏差を1×10のマイナス10乗以上に保つよう要請されており、この図では5月末頃と12月末頃に、経年変化で下がった発振周波数を上げる較正を行っている。

私は1972年から2000年以降まで、新旧3種類のRbOscを使ってきたが、この経年ドリフトは、装置によってドリフト量の多少の差はあれ、いずれの装置も同じ方向、同じ傾向であった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(以下、ここに、前回の日記「口伝(1)」から、ルビジウム原子発振器に関する部分を、そっくりコピーしておきます)

デジタル分野にも風説はある

アナログ分野に様々な風説があることは納得できる。

ところがデジタルにもそれがある。

一例であるが、たとえばルビジウム原子発振器(RbOsc)をデジタルオーディオ機器(CDプレーヤーやDA・ADコンバーターなど)のマスタークロックに使用したら音質が向上した、という記事には、その一部に誤解があるものが見受けられる。

ルビジウム原子発振器(RbOsc)もジッターには無力

RbOscの周波数精度・安定度は、短期的、中期的に10のマイナス10乗から11乗ほどである。

水晶発振器の精度や安定度は作りによってピン・キリであるが、10のマイナス6乗から、最高はマイナス9乗ほどにもなる。

家電品のデジタルオーディオなどは、一般的に精度マイナス6乗ほどの簡単な回路の部品が、基板にちょこんと乗っているだけだろう。

さてRbOscに内蔵されている原振(おおもとの発振器)も「水晶発振器」であることを知っておかねばならない。

その水晶発振器の発振周波数を、Rb原子のエネルギーバンドにおける超微細構造間の遷移の、光-マイクロ波二重共鳴という現象を利用して制御している。

簡単に言えば、水晶発振器の発振周波数を、Rb原子(容器に閉じ込めたRbガス)の、ある現象を利用して自動制御するもの、と考えればいい。

当然、自動制御のフィードバックループが構成されているわけであり、そのループにおいて、デジタルオーディオで一番の問題とされる「ジッター」などは、応答時間的に自動制御には引っかからない。

メガHz程度の周波数における1サイクル単位のタイミングや、ミリ秒以下のスピードに、フィードバックループの自動制御が対応できるわけはない。

つまり、デジタルオーディオで一番の問題とされている、いわゆる「ジッター」には、安定度10のマイナス10乗以上のルビジウム原子発振器も「無力」なのである。(昨今、研究が進められているレーザー励起型RbOscの場合、ジッターも制御できるのかどうか、期待しているが・・)

ジッターにはルビジウムの法力も無力とはいえ、RbOsc内臓の水晶発振器は、恒温槽を使うなど、それなりの精度が出るように設計されており、家電デジタル機器の基板に乗っているような安易な水晶発振回路とは作りが違う。

少なくとも、1~2桁以上高い精度のものが使われている。

このことから、私が思うには、RbOscをデジタルオーディオのマスタークロックに使った場合、もしかしたら、ルビジウムの制御を切り離しても(原振の水晶発振器単独で使っても)、ある程度のいい結果が出るような気がする。

とはいえRbOscは、たとえ原振の水晶発振器に、フラッターやワウ的な周期変動があるとしても、それらを精度10のマイナス10乗以上で押さえ込む(そのようなフラッター的な変動などを許容した水晶発振器が搭載されていることなどあり得ないが)。

手軽に利用できるようになった昨今、KHz、MHzオーダーのジッターには効きめがなくても、RbOscを利用するに越したことはない。

ルビジウムより水晶?

今や手軽にRbOscを利用できる時代になったので、それを導入しておけば、とりあえず一安心である。

しかし繰り返しになるが、ジッターにはルビジウムの法力も無力である。

このことから、デジタルオーディオのマスタークロックに「低ジッター性能」を重視した発振器を導入したいのであれば、まず、徹底したジッター対策と、超短期安定度対策を行った水晶発振器を実現することが先決ではないだろうか。

おそらく現状のRbOscよりも、その方が音質的には有効だと思う。

その上で必要があれば、RbOscを利用して、その水晶発振器の短中期安定度を制御すればよい。

RbOscの思い出

RbOscについては、いろいろな思い出がある。

出会いは会社の業務で、1972年に札幌で開催された冬季オリンピックにおいて使用したのが最初である。

米国Tracor社のMODEL 304-SCという製品で、非常に高価であった。

現場からのTV中継の際、現場-局内のカラーサブキャリア(3.57MHz)の位相同期をとるために、現場と局内の2台のRbOscを使って実現する試みであった。

日本初である。

その後、五輪が終わって用済みになったRbOscは、そのまま捨て置かれていたが、あまりに不憫なので、局内親時計装置の原振に利用した。

分周回路とRb-Xtalの自動切換え回路を手作りし、民間では日本初(たぶん)のRbOsc時計となった。

そのノウハウ(簡単なことであるが)を精工舎に提供し、その後、同社のほとんどの親時計装置がRbOsc化されることになった。

また、郵政省電波研究所(当時)の小林三郎氏の要請を受け、「TV信号による時刻および周波数の精密同期」(「精密校正」と解釈すればよい)を実現するために、いろいろとお手伝いをさせていただいたり、教えてもらったりした。

いま思えば、RbOsc普及前夜の、国としての地ならし的な仕事であったのだろう。

あれから40年、RbOscが2桁万円になるなど、まったく想像もできなかった時代のことである。

(以上、前回の日記「口伝(1)」から、ルビジウム原子発振器に関する部分のコピーでした)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

デジタルオーディオの風説第1号はなに?

CDが市場に登場したのは1982年(昭和57年)である。

その当時、世間に蔓延した風説が「CDはデジタル方式なので、CDプレーヤーはどのメーカーのものでも音質は同じ」、であった。

一般の人にとって、この話には説得力がある。

「デジタル方式だから、どのような再生装置でも、だれが使っても、CDに記録されている元の音が完全に再現される。

それがデジタル方式の優れた特長である。」

私の周りのエレキの素養がある人でさえ、何人かはそう信じていたほどである。

このように説明されれば、その分野の専門家か、よほどの物知りでないかぎり、「CDとはそういうものか」と納得しただろう。

どこのだれかは知らないが、言い出した本人も、この話のトリックを理解していなかったのかもしれない。

繰り返しになるが、ルビジウム原子発振器をデジタルオーディオのマスタークロックとして導入する場合、それまでのクロック発振器が、簡易的なものか、デジタルオーディオ用として十分に吟味されていないものであれば、置換する効果はあると思う。

しかし、もともと、ジッター対策などを十分に考慮した設計の水晶発振器を使っている場合はどうであろうか。

ルビジウム原子発振器の「10のマイナス11乗」の意味を誤解し、ジッターや様々な微小変動なども極端に少ない完全無欠に近い発振器であると思い込んではいないだろうか。

もし、元の水晶発振器が十分良質な性能であった場合、置換した評価はどうであろう・・。

その結果を知りたいところである。

アナログ・アナクロ親父の夢

ジッターと超短期的変動の徹底的対策に特化した水晶発振器(もちろん恒温槽など不要)。

この水晶発振器の中長期安定性を、超簡易設計の(つまり超安価な)RbOscで制御する。

この組み合わせのマスタークロック・セットを、納得の¥で、どこかのメーカーさんが実現してくれないものかと思う。

部品を集めて自分で作ればいいが、その知識もないし、実行する気力も、今のところ湧いてこない。

が・・、この日記を綴っていて、ふと、つぎに何かやるとしたら、「これでしょう」という思いがつのりつつある。

近年の、やたらと高度なデジタルデバイスについていけない、アナログ・アナクロ親父でも、これならば今までの経験と、まだ錆びてはいないつもりの腕で、なんとか未踏の分野(私にとって)に攻め込んでいけるかもしれない。

(口伝(2)ルビジウム原子発振器~されどジッターには無力 おわり)

( くでん オーディオ よろずのこと )

マスタークロックの理想はRbOsc制御の「水晶発振器」

ルビジウム原子の法力もジッターには無力である。

細かな周波数変動も常に発生している(図6)。

デジタルオーディオにおいて、マスタークロックの水晶発振器をルビジウム原子発振器(RbOsc)に置換しただけでは、まだまだ不十分と考えている。

音質の改善を主目的にするのであれば、まず、「低ジッターおよび超短期周波数安定性を第一の設計目標に特化した水晶発振器」を実現することではないだろうか。

この水晶発振器の短期・中期・長期の安定性は重要ではなく、恒温槽も不要である。

そういった部分に余計なコストをかける必要はない。

この水晶発振器が実現できたら、つぎはいよいよルビジウム原子発振器の出番である。

実現した「低ジッターと、超短期周波数安定度を備えた水晶発振器」の弱点である、短期~長期安定性を、RbOscを使ってコントロールする。

これでマスタークロックの純粋性と安定性が、実現可能な最高レベルで確保できるはずである。

ルビジウム原子発振器神話

以上の話は、先の日記「口伝(1)」のなかでも語った(その部分を、今日の日記の後部に再掲しておきます)。

しかしこの話は、ルビジウム原子発振器の動作の仕組みを、ある程度知っていなければ、納得できないかもしれない。

いつの間にか、デジタルオーディオの世界において「ルビジウム原子発振器神話」が出来上がっているような話が聞こえてくる。

「ルビジウム原子発振器をマスタークロックに使っているから最高の精度が保障されており、クロックに関しては万全である」などと勘違いしては、デジタルオーディオの音質改善が行き詰る恐れもある。

そこで今日の日記は、前回の話から一歩踏み込んで、私自身のおさらいも兼ねて、ルビジウム原子発振器の仕組みについて理解を深めたいと思う。

前回の日記に綴ったが、私にとって、RbOscには特別な思いや愛着がある。

そのような神話の世界から現実の世界へと、真の活躍の場を与えるため、まず、ルビジウムの法力と、それを生み出す仕組みについての話から始めたい。

驚異的周波数安定度も「平均」しての話

「法力」の話を始める前の予備知識として、「平均」の話と「ジッター」の話をしておきたい。

短期・中期周波数安定度1×10のマイナス11乗、長期安定度1×10のマイナス10乗、あるいはそれ以上の精度を誇るルビジウム原子発振器。

従来の水晶発振器と比較すれば、精度が一挙に2桁ほど跳ね上がる驚異的な性能を持った発振器である。

ただし、短期周波数安定度とは、「秒」単位ほどの期間の平均、中期周波数安定度とは、「100秒」単位ほどの期間の平均、長期周波数安定度とは、「月」とか「年」単位ほどの期間の平均である(この期間の区分は定ったものではない)。

区分はどうであれ、あくまで「平均」値であることに注意が必要である。

ルビジウム原子発振器の出力には、図6に示すような変動が常に生じている。

それらの変動を含む周波数の「秒平均」とか「年平均」の平均値が、1×10のマイナス10乗とか11乗とかの意味である。

この「平均」という点をスルーしてはいけない。

ルビジウム原子の法力もジッターには無力

さらには、時間的にもっと細かい変動もある。

「ジッター」と呼ばれる発振器出力信号の波長レベルのタイミング変動である。

この変動は、ルビジウム原子による制御とは直接の関係なしに、原振である水晶発振器で発生する。

昨今このジッターは、デジタルオーディオにおいて重大関心事の一つであり、音質への弊害が解明されつつある。

つまり、ルビジウム原子発振器の出力は、カタログデータ上では安定度1×10のマイナス10乗以上ではあるが、それは一定期間の平均値であり、その期間内を観察すれば、細かな変動が常に発生していることを認識しておかなければならない。

マイナス10乗以上が、鏡のように「まっ平ら」に続き、どの瞬間も微塵の揺らぎもない、と勘違いしてはいけない。

まことに残念ながら、無敵と思われているルビジウム原子発振器も、その法力では超短期的変動やジッターを制圧できない。

特に音質への影響が大きいとされるジッターには、ルビジウム原子の法力も無力なのである。

米TRACOR社RbOscのマニュアルが教科書

日本におけるルビジウム原子発振器(RbOsc)の研究開発がスタートしたのは、1960年代前後であったと思われる。

すでにその頃、米国ではルビジウム原子発振器の実用機が完成していた。

「口伝(1)」で紹介したが、私が1972年に業務で使用したルビジウム原子発振器「米国TRACOR社のMODEL 304周波数標準機」は、おそらく1965年頃に、その304型の初代モデルが発売されたのではないかと推察する。

このTRACOR社のMODEL 304は、日本のRbOscの開発研究者にとって、まさに「生きた教科書」であり、製品(実用機)の「スタンダード(標準器)」であった。

そのマニュアルは、研究者の間でバイブル的存在であり、今もなお第1級の教科書である。

だたしバイブルとはいえ、あくまで製品のマニュアルであり、微に入り細に入り記述してあるわけではない。

それでも要点を押さえた動作原理の解説や実機の動作諸特性などの情報は、当時、他では得られない貴重なものであった。

4つの図面が揃う時、ルビジウムの秘密が解き明かされる

TRACOR社のマニュアルには、動作の基本原理を示す図が6枚ほど載っている(細かい話の図を除き)。

RbOscの構造や動作などをシンボル化したそれらの絵は、どれも「みごとなデザイン」であり、その後の研究開発者の論文等の図に、多大な影響を与えたことが窺える。

今回の日記には、それらの絵に敬意を表するとともに、その中の4枚を使わせていただいた。

その4枚の絵(図2)を眺めているだけでも、エレキと原子に興味がある方なら、RbOscの動作の仕組みが、おぼろげに分かってくるものと思う。

この図で納得-ルビジウムにロックオン!

「水晶発振器」は、鉱物である水晶の小片の物理的な振動を、直接的に振動源として利用している。

そこから類推すると、「原子発振器」と呼ぶからには、原子のどこかの、何かの振動を直接的に拾い出し、それを振動源にしていると考えるのが「人情」というものだろう。

取り出した振動を基に、水晶発振器と同じように周波数変換して、たとえば10MHzを作り出せば、それがすなわち「原子発振器」ではないのか。

もはや神の領域である原子の、何かの絶対的な振動が振動源、と考えれば、鏡のように平らで、少しの揺らぎもない、といった原子発振器の「神話」が生まれるのも頷ける。

しかし、現在一般に使用されているルビジウム原子発振器の仕組みは、そのイメージとはかなり違う。

では、そのことを確かめに、赤く輝くルビジウムの「法力」を求めて、深淵なる原子物理ロマンの世界に足を踏み入れてみよう。

<図1:ルビジウム原子発振器の動作原理図>

**TRACOR社のマニュアルの3つの図を使って脚色したRbOscの動作原理図。動作中の装置内にはルビジウムランプが光っているが、その色は図のような「赤」である、大雑把には波長780nm~795nm付近の色。赤外との境界付近の色である**

いきなりRbOscの核心に迫る

細部の話は先送りにして、「原子」の名を冠した発振器の核心部分に、いきなり踏み込んでみよう。

この図の中央がルビジウム原子発振器の心臓部であり、その動作の仕組みは割合に分かり易い(概略レベルでは)。

次の項目①から順に、一つづつ読み進んでいってほしい。

①:まず左端中央にルビジウム・ランプ(OPTICAL RADIATION SOURCE)が赤く輝いている。

②:その右側に、ルビジウム・ガスを封入した容器(GAS CELL)があり、さらにその右側には受光素子(光量検知器:OPTICAL DETECTOR)がある。

③:ルビジウム・ランプの光は、ガス容器のガラス窓を通過して、受光素子に当たり、その時の光量に応じた電流値(I)が出力される。

④:この状態の時、ガス容器の下にあるマイクロ波発生器(MICROWAVE GENERATOR)から、周波数6.83GHz付近のマイクロ波をガス容器に照射する。

⑤:すると、照射したマイクロ波の周波数が、6.834682614GHzのとき、ガス容器を通過する光量が減少し(光が容器内のガスによって吸収される)、その周波数から外れると元の光量にもどる。そのときの様子が、図右下の受光素子の「マイクロ波周波数 対 受光素子電流」のグラフに示されている。

ここが最重要

さて、ルビジウム原子発振器の法力の秘密は、ルビジウムガスに照射するマイクロ波の周波数「6.834682614GHz」にあることが分かった。

この周波数を「fo」(エフゼロ)としよう。

⑥:Rb原子にこのような現象が起こるということは、受光素子が受ける光量が最も少なくなる(最も暗くなる)foのポイントに、マイクロ波の周波数を常に合致させれば、ルビジウム原子の法力による極めて正確かつ安定な、連続周波数を得ることができることになる。

foにロックオン

核心部の秘密に到達した。

次の問題は、どうすれば連続的にマイクロ波発生器の周波数をfoにロックオンしておけるか、である。

⑧:そのロックオンの仕掛けが、図の左上の「マイクロ波の周波数をfoに保つための自動制御ループ」である。

⑨:このループ内に、デジタルオーディオ・ファンが最も注目しなければならない電圧制御型の水晶発振器(CRYSTAL OSCILLATOR)がある。

⑩:ループの右にある「丸に×印」は「位相比較器」のシンボルである。

⑪:この位相比較器は、受光素子の刻々の値と、マイクロ波を低周波で周波数変調している低周波との位相を比較し、その位相差に応じた「エラー電圧」を発生する。

⑫:位相比較器のエラー電圧により、電圧制御型の水晶発振器の発振周波数をコントロールする(この仕掛けの理解には補足が必要。図3)。

⑬各部の諸条件が整い、マイクロ波の周波数がfoに落ち着くと、この自動制御のループがロックオン状態になる。この状態でロックインジケーターのランプが点灯し、ルビジウム原子発振器が既定の周波数精度で使用可能となる。

崩れた神話

さて図1から、⑫の仕掛けなど、一部に補足説明を要する個所はあるものの、ルビジウム原子発振器の仕組みの概要は、大体つかめたのではないかと思う。

ルビジウム原子発振器の出力は「鏡のようにまっ平らで、微塵の揺らぎもない」、という望みは、「RbOscの原振は水晶発振器」であることにより絶たれた。

さらなる追い討ちは、そもそもルビジウム原子発振器の目的は、短・中・長期それぞれの期間平均の周波数安定性にあり、デジタルオーディオで最大の問題とされる微小なジッターなどの対策の優先度はさほど高くないことである。

それだからこそ、今日の日記の冒頭の、

「音質の改善を主目的にするのであれば、まず、低ジッターおよび超短期周波数安定性を第一の設計目標にした水晶発振器を実現すること」

と考えるわけである。

水晶発振器には、大変古い時代から今現在まで、膨大なノウハウが蓄積されており、それらの性能に特化した研究開発を行えば、必ずやデジタルオーディオのマスタークロックとして満足な性能を実現できると確信している。

冒頭で指摘したように、実現した水晶発振器を「主」、ルビジウム原子発振器を「従」として、「主」の中・長期安定度を「従」でコントロールすれば、鬼に金棒、向かうところ敵なし、となるに違いない。

ルビジウムの秘密を解き明かす4つの図面

TRACOR社のマニュアル内の、ルビジウム原子発振器の基本原理を示す図は、どれもみごとにシンボル化されたデザインであり、その後の研究開発者の論文等にも多大な影響を与えた。

先の図1は、その中の3つを使って説明しているが、それらを含めて4枚の元の図を掲載させていただきたい。

<図2:TRACOR社MODEL 304 RbOscのマニュアルに使われている動作原理を示す図>

**この4つの絵だけで、仕組みの概要が分かる(かもしれない)**

foにロックオンする仕掛け

先の項目⑫の位相比較器の説明における、「この仕掛けの理解には補足が必要」について、4つの図の左下の図で補足しておきたい。

どのような仕掛けで、ガス容器を透して受光素子が受けるルビジウム・ランプの光が一番暗くなるfoのポイントに、マイクロ波の周波数を合わせ、そこにロックするか。

つまりマイクロ波の周波数を、常にfoに合致させる自動制御の仕組みである。

<図3:Rb容器に照射するマイクロ波を常にfoに合致させるための手法>

**この手法は、FM放送の周波数変調とその検波(デモジュレーター)の「S字カーブ」の話に似ている**

その仕掛けには、マイクロ波を低周波でFM変調しておいて、位相比較器を使うという技を使っている。

項目④の、Rbガス容器に照射するfo付近(周波数6.83GHz付近)のマイクロ波を、155Hzの低周波で周波数変調(FM変調)しておく。

イ):もし、マイクロ波の周波数がfoより少し低ければ、図3の「A」の場合となり、受光素子の電流は「A’」となる(これを正相とする)。

ロ):また、マイクロ波の周波数がfoより少し高い「B」の場合、受光素子の電流は「B’」となる。この場合は、「A’」と位相が逆になる。

ハ):さらにマイクロ波の周波数がぴったりfoの「C」の場合、受光素子には図の「C’」のような波形の、155の2倍、310Hzが現れる。

ニ):以上の手法により位相比較器からエラー信号が得られ、先の「foにロックオン」の段の項目⑧からの説明に続く。

「A」「B」「C」の元の155Hzと、受光素子の電流波形の155Hzとの位相を、位相比較器で比較すると、foのときゼロ、少し低いとき(図のA)はプラス、少し高いとき(図のB)はマイナスの、位相差に比例した電流が得られる。foから大きくズレた場合もゼロとなるが、その場合は310Hzが現れないので区別ができる。

この位相比較器で得られた「エラー信号」で、電圧制御の水晶発振器の発振周波数を制御するわけである。

図1の左上の、水晶発振器の周波数を自動制御するループがそれである。

追補-ルビジウム原子の「法力」を解く

「細部の話は先送りにして」、という前提でルビジウム原子発振器の動作の仕組みを追ってきたが、どうも消化不良ぎみ、という方がおられるかもしれない。

RbOscにおけるRb原子の振る舞いの、最も「肝」の部分をスルーしたことが原因だろうか。

容器の中のルビジウム・ガスに、ルビジウム・ランプの光を当て、周波数foのマイクロ波を照射すると、容器のガラス窓を透過するランプの光が暗くなる。

実はその現象こそ、ルビジウム原子発振器の「法力」の根源なのである。

私の原子物理学の知識など、ごくごく上っ面にすぎない。

なので、上手に説明はできないが、そのための強力な資料、図4と図5を用意した。

最高に分かり易いRbOscの教科書あり

この図は、昔、私がRbOscの教科書にしていた論文の図である。

テレビジョン学会誌(映像情報メディア学会誌の前身)、第24巻第8号(1970年)に、「ルビジウム原子発振器」という簡潔なタイトルで掲載されている。

富士通株式会社の八鍬和夫氏、竹内睦夫氏、吉田洋介氏が連名で寄稿したもので、RbOscの普及前夜の古い論文であるが、今もなお第1級のすばらしい教科書である。

私はこれ以上に分かり易い解説を、いまだ目にしたことはない。

一般のユーザーにとって、貴重この上ない資料であり、たぶん最高によく分かる解説書の一つである。

なお、テレビジョン学会誌に掲載されたその論文は、下記のURLで閲覧することができる。

http://ci.nii.ac.jp/naid/110003695199

<図4:テレビジョン学会誌に掲載された論文の図の1枚>

**この絵図こそ、RbOscの「法力」を解き明かすものである。「オプチカル・ポンピング」と「光-マイクロ波 二重共鳴」が巧みに図示されている**

以下、この論文の受け売りが多くなるが、お許し願いたい。

自然界のルビジウムには、「85Rb」と「87Rb」との2つの同位元素が存在する。

図4の左側「87Rbのエネルギー準位」とあるキャプションは、「87Rb」のエネルギー準位を表している(分かり易くするため、超微細構造を極端に広げて描いてある)。

エネルギー準位は、上の線ほどエネルギーが高い。

原子が普通の状態であるとき、大半の原子は「基底レベル」のエネルギー準位にある。

ところが、熱や光、電磁波などの刺激を受けると、エネルギーを獲得して上位の準位への遷移が起こる(励起される、という)。

励起された原子は再び基底レベルに落ち、また励起されて準位が上がる。

これの繰り返しとなる。

図4の左下、基底レベル「5S」の超微細構造の「F=2」と「1」(F=1)の2つの線の間に記されている「6834.6MHz」に注目していただきたい。

そう、マイクロ波の周波数foの6.8346GHzがここに登場する!。

さて、いよいよ「法力」の核心部分である。

「法力」のキーワードは2つ。

「オプチカル・ポンピング」と「光-マイクロ波 二重共鳴」である。

それらを、図4の上中央の図「同位元素によるエネルギーレベル差」の部分を切り出して、さらに詳しく見ていこう。

<図5:87Rb原子の簡略化したエネルギー準位>

**図4から切り出したこの図で、オプチカル・ポンピングと光-マイクロ波二重共鳴について考えてみる**

a):ここでも、さらなる細かい話は省くが、まず87Rbガスを封入した容器のガラス窓から87Rbのランプの光を照射したとしよう。図の赤い大きな矢印である。

b):すると、基底状態「5S,F=1」にあった87Rb原子がその光(そのスペクトル)を吸収して励起され「5P」に遷移する(赤①がそれ)。そしてすぐ基底状態「5S」にもどる(落ちる)。

その際には、超微細構造の「5S,F=1」と「5S,F=2」に、ほぼ均等に落ちる。赤②がそれである。この2本の超微細構造を、図は極端に離して描いてあるが、実際は名前のとおり超接近している。そのためほぼ同じ確率で落ちる。

そして再び87Rbランプのスペクトルを吸収して励起され「5P」に上がり(赤①)、また基底状態にもどる(赤②)。これの繰り返しとなる。

c):ガス容器に照射する光は、ガス容器の前に置かれた「85Rbフィルター」により(図4の中央部参照)、スペクトルAが主となるため、b)の繰り返しの結果、「5S,F=1」から励起される(スペクトルAと合致)原子の数が「5S,F=2」からの励起(これはスペクトルDと合致)よりも多くなり、結果として「5S,F=2」状態の原子の数が「5S,F=1」よりも多くなる。

これは自然には起こらない現象であり、これを「F=1とF=2の間に負温度の状態が生じた」という。

d):この負温度の状態において、ガス容器に先のfo付近の周波数(6.8346GHz)のマイクロ波を照射する。図の青い大きな矢印である。

e):周波数foのマイクロ波を照射することにより「5S,F=2」の原子はエネルギーを放出して「5S,F=1」に落ちる。この現象を「誘導放出」言い、誘導放出を起こす周波数(ここではfo=6.8346GHz)を遷移周波数という。

f):「5S,F=1」の基底状態にもどった原子は、すぐさま87Rbランプの光を浴びて励起され「5P」に遷移し(赤①)、また「5S」に落ちる(赤②)。これの繰り返しとなる。

g):遷移周波数foのマイクロ波の照射により、誘導放出が起きている状態は、そうでないときに比べて87Rbランプの光(スペクトル)が多く吸収され(赤①の励起のエネルギーとして吸収される)、ガス容器の透過光量が減少する。つまり受光素子の入射光量が減少する。これが図1の右下の受光素子の電流のカーブである。

RbOscにはいくつかの変動要素がある

ルビジウム原子発振器の優れた周波数安定性は、この「遷移周波数」が極めて一定で、かつ「誘導放出」を起こす周波数の幅が極めて狭いことにある。

水晶振動子に比べれば確かにそうであるが、実はルビジウム原子の遷移周波数の変動も、誘導放出を起こす周波数の幅も、それらの現象を実機で利用するには、それほど楽観はできない。

地磁気、温度、ポンピング光やマイクロ波の変動、その他の様々な変動要因が、Rbガス容器(ルビジウムガス共鳴器)の周りを取り囲んでいる。

それらの変動要因に対しては、装置の内部であれこれと対策が施されており、それらの効果に支えられてのマイナス10乗や11乗である。

ルビジウム原子発振器が冷えている状態から、本来の性能に完全に安定するまで、半日~丸1日の時間を必要とするのは、そのためでもある(本格的な作りの装置の場合)。

安定度の質は装置によってピンキリ

昨今、電子デバイスの進化とともに、通信の分野をはじめ、様々な分野でのRbOscのニーズが急増し、それぞれの要求に合わせた多くのタイプのRbOscが作られるようになった。

大きさ、重さ、精度、作り込みの程度、単価など、まさにピンからキリまでの装置が大量に作られる時代になった。

Rb原子そのものの周波数安定度は、10のマイナス13乗から15乗、といわれているが、それを利用する装置の段になると、いままで見てきた話のようになる。

そして昨今は、作りの程度が装置によってピンキリとくる。

名称は同じRbOscであっても、安定度の質は「ピンキリ」であることを念頭に入れておく必要があるだろう。

<図6:RbOscの短期変動の実測データ>

**先のテレビジョン学会誌の論文中のデータ。ジッター以外にも、このような変動が常に発生している一例**

図6は、先のテレビジョン学会誌の論文中の、周波数短期安定度(短期変動)の実測グラフである。

この装置は初期の試作機でもあり、現在の新鋭機では一層の改善があると思われるが、多かれ少なかれ、こういった変動が常に発生していることに変わりはない。

「ジッター」以外にも、こういった変動がある、ということの実例である。

経年周波数ドリフト

たまに見たり聞いたりするが、「原子時計」(RbOscも含めて)の話題が出た場合、マスメディアの常套句は、「この装置はx百年とかx万年とかに1秒しか狂わない」である。

世界に数台しかないといわれる大型のセシウム原器などは別格として、この「たとえ」は経年変化による誤差をスッポリ忘れた作為的な話に聞こえる。

たいていの原子発振器には、経年変化による周波数ドリフト(エージング特性)がある。

そもそも数年間も較正せずに連続運転すれば、ドリフト量が大きくなり過ぎて、発振器のロックオン状態を維持できず、ロックが外れる可能性が高い。

現在一般に使われているルビジウム原子発振器の場合は、ほとんどすべての機種で、周波数が低くなる方向にドリフトする。

その原因も、かなり解明されているようなので、新鋭機では、相当の改善があるものと期待している。

<図7:RbOscの経年変化による発振周波数のエージング特性>**経年変化による周波数ドリフトの要因は、かなり解明されているらしいので、近年の装置は、相応の改善があると思われる**

<図7:RbOscの経年変化による発振周波数のエージング特性>**経年変化による周波数ドリフトの要因は、かなり解明されているらしいので、近年の装置は、相応の改善があると思われる**古い装置であるが、その実測データが図7である。

この手書きのデーターは「口伝(1)」で話題にした、私が1972年に初めて使用した米TRACOR社のMODEL 304型の発振周波数のドリフトの実測値である。

図の日付にある1977年当時から、かなりの年数にわたって、RbOscをTV同期信号のマスタークロックとして使用している在京TV局の、カラーサブキャリア(3.58MHz)の周波数偏差を、郵政省電波研究所が測定し、当時の電子通信学会誌に公表していた。

広く世間で使われているRbOscや、高精度発振器等の精密較正の周波数標準に供するためである。

そのため、周波数偏差を1×10のマイナス10乗以上に保つよう要請されており、この図では5月末頃と12月末頃に、経年変化で下がった発振周波数を上げる較正を行っている。

私は1972年から2000年以降まで、新旧3種類のRbOscを使ってきたが、この経年ドリフトは、装置によってドリフト量の多少の差はあれ、いずれの装置も同じ方向、同じ傾向であった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(以下、ここに、前回の日記「口伝(1)」から、ルビジウム原子発振器に関する部分を、そっくりコピーしておきます)

デジタル分野にも風説はある

アナログ分野に様々な風説があることは納得できる。

ところがデジタルにもそれがある。

一例であるが、たとえばルビジウム原子発振器(RbOsc)をデジタルオーディオ機器(CDプレーヤーやDA・ADコンバーターなど)のマスタークロックに使用したら音質が向上した、という記事には、その一部に誤解があるものが見受けられる。

ルビジウム原子発振器(RbOsc)もジッターには無力

RbOscの周波数精度・安定度は、短期的、中期的に10のマイナス10乗から11乗ほどである。

水晶発振器の精度や安定度は作りによってピン・キリであるが、10のマイナス6乗から、最高はマイナス9乗ほどにもなる。

家電品のデジタルオーディオなどは、一般的に精度マイナス6乗ほどの簡単な回路の部品が、基板にちょこんと乗っているだけだろう。

さてRbOscに内蔵されている原振(おおもとの発振器)も「水晶発振器」であることを知っておかねばならない。

その水晶発振器の発振周波数を、Rb原子のエネルギーバンドにおける超微細構造間の遷移の、光-マイクロ波二重共鳴という現象を利用して制御している。

簡単に言えば、水晶発振器の発振周波数を、Rb原子(容器に閉じ込めたRbガス)の、ある現象を利用して自動制御するもの、と考えればいい。

当然、自動制御のフィードバックループが構成されているわけであり、そのループにおいて、デジタルオーディオで一番の問題とされる「ジッター」などは、応答時間的に自動制御には引っかからない。

メガHz程度の周波数における1サイクル単位のタイミングや、ミリ秒以下のスピードに、フィードバックループの自動制御が対応できるわけはない。

つまり、デジタルオーディオで一番の問題とされている、いわゆる「ジッター」には、安定度10のマイナス10乗以上のルビジウム原子発振器も「無力」なのである。(昨今、研究が進められているレーザー励起型RbOscの場合、ジッターも制御できるのかどうか、期待しているが・・)

ジッターにはルビジウムの法力も無力とはいえ、RbOsc内臓の水晶発振器は、恒温槽を使うなど、それなりの精度が出るように設計されており、家電デジタル機器の基板に乗っているような安易な水晶発振回路とは作りが違う。

少なくとも、1~2桁以上高い精度のものが使われている。

このことから、私が思うには、RbOscをデジタルオーディオのマスタークロックに使った場合、もしかしたら、ルビジウムの制御を切り離しても(原振の水晶発振器単独で使っても)、ある程度のいい結果が出るような気がする。

とはいえRbOscは、たとえ原振の水晶発振器に、フラッターやワウ的な周期変動があるとしても、それらを精度10のマイナス10乗以上で押さえ込む(そのようなフラッター的な変動などを許容した水晶発振器が搭載されていることなどあり得ないが)。

手軽に利用できるようになった昨今、KHz、MHzオーダーのジッターには効きめがなくても、RbOscを利用するに越したことはない。

ルビジウムより水晶?

今や手軽にRbOscを利用できる時代になったので、それを導入しておけば、とりあえず一安心である。

しかし繰り返しになるが、ジッターにはルビジウムの法力も無力である。

このことから、デジタルオーディオのマスタークロックに「低ジッター性能」を重視した発振器を導入したいのであれば、まず、徹底したジッター対策と、超短期安定度対策を行った水晶発振器を実現することが先決ではないだろうか。

おそらく現状のRbOscよりも、その方が音質的には有効だと思う。

その上で必要があれば、RbOscを利用して、その水晶発振器の短中期安定度を制御すればよい。

RbOscの思い出

RbOscについては、いろいろな思い出がある。

出会いは会社の業務で、1972年に札幌で開催された冬季オリンピックにおいて使用したのが最初である。

米国Tracor社のMODEL 304-SCという製品で、非常に高価であった。

現場からのTV中継の際、現場-局内のカラーサブキャリア(3.57MHz)の位相同期をとるために、現場と局内の2台のRbOscを使って実現する試みであった。

日本初である。

その後、五輪が終わって用済みになったRbOscは、そのまま捨て置かれていたが、あまりに不憫なので、局内親時計装置の原振に利用した。

分周回路とRb-Xtalの自動切換え回路を手作りし、民間では日本初(たぶん)のRbOsc時計となった。

そのノウハウ(簡単なことであるが)を精工舎に提供し、その後、同社のほとんどの親時計装置がRbOsc化されることになった。

また、郵政省電波研究所(当時)の小林三郎氏の要請を受け、「TV信号による時刻および周波数の精密同期」(「精密校正」と解釈すればよい)を実現するために、いろいろとお手伝いをさせていただいたり、教えてもらったりした。

いま思えば、RbOsc普及前夜の、国としての地ならし的な仕事であったのだろう。

あれから40年、RbOscが2桁万円になるなど、まったく想像もできなかった時代のことである。

(以上、前回の日記「口伝(1)」から、ルビジウム原子発振器に関する部分のコピーでした)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

デジタルオーディオの風説第1号はなに?

CDが市場に登場したのは1982年(昭和57年)である。

その当時、世間に蔓延した風説が「CDはデジタル方式なので、CDプレーヤーはどのメーカーのものでも音質は同じ」、であった。

一般の人にとって、この話には説得力がある。

「デジタル方式だから、どのような再生装置でも、だれが使っても、CDに記録されている元の音が完全に再現される。

それがデジタル方式の優れた特長である。」

私の周りのエレキの素養がある人でさえ、何人かはそう信じていたほどである。

このように説明されれば、その分野の専門家か、よほどの物知りでないかぎり、「CDとはそういうものか」と納得しただろう。

どこのだれかは知らないが、言い出した本人も、この話のトリックを理解していなかったのかもしれない。

繰り返しになるが、ルビジウム原子発振器をデジタルオーディオのマスタークロックとして導入する場合、それまでのクロック発振器が、簡易的なものか、デジタルオーディオ用として十分に吟味されていないものであれば、置換する効果はあると思う。

しかし、もともと、ジッター対策などを十分に考慮した設計の水晶発振器を使っている場合はどうであろうか。

ルビジウム原子発振器の「10のマイナス11乗」の意味を誤解し、ジッターや様々な微小変動なども極端に少ない完全無欠に近い発振器であると思い込んではいないだろうか。

もし、元の水晶発振器が十分良質な性能であった場合、置換した評価はどうであろう・・。

その結果を知りたいところである。

アナログ・アナクロ親父の夢

ジッターと超短期的変動の徹底的対策に特化した水晶発振器(もちろん恒温槽など不要)。

この水晶発振器の中長期安定性を、超簡易設計の(つまり超安価な)RbOscで制御する。

この組み合わせのマスタークロック・セットを、納得の¥で、どこかのメーカーさんが実現してくれないものかと思う。

部品を集めて自分で作ればいいが、その知識もないし、実行する気力も、今のところ湧いてこない。

が・・、この日記を綴っていて、ふと、つぎに何かやるとしたら、「これでしょう」という思いがつのりつつある。

近年の、やたらと高度なデジタルデバイスについていけない、アナログ・アナクロ親父でも、これならば今までの経験と、まだ錆びてはいないつもりの腕で、なんとか未踏の分野(私にとって)に攻め込んでいけるかもしれない。

(口伝(2)ルビジウム原子発振器~されどジッターには無力 おわり)

口伝(1)オーディオ事始 [口伝・オーディオ萬之事 ~父から息子たちへ~]

口伝 オーディオ 萬之事

( くでん オーディオ よろずのこと )

この日記は、父が息子に、オーディオについて語ったことを拾い集めたものです。

蛙の卵

社会人になった2人の息子たちが数年経った頃、オーディオに興味を持ち始めた。

理由は分からないが、身の回りのことや心身が落ち着いてきたのだろう。

元来音楽好きであり、まねごと程度に楽器もやるが、オーディオには全然関心がなかった。

最初の「兆候」は、STAXのコンデンサー型イヤースピーカーとそのドライバーユニットの購入であった。

STAXのヘッドフォンなど、なにか特別に思うところがなければ、普通は選択しないだろう。

一人は自分で購入したが、もう一人には休眠中の私のイヤースピーカーLambda Nova Signatureと、ドライバーユニットSRM-T1を「お下がり」した。

<写真1:かえるが卵のときに購入したSTAXのイヤースピーカー+ドライバーユニット>

**写真は2台目のSRM-007tA+SR-007A。最初はSRM-006tAとSR-4040だったらしいが買い換えたという**

最良の選択STAXイヤースピーカー

彼らの「オーディオ事始」は、STAXのイヤースピーカーから入ることになった。

一人住まいの部屋で、あまり大きな音も出せないのだろう。

イヤースピーカーが出発点となるのはやむを得ないが、幸いにもオーディオ入門にSTAXのイヤースピーカーは大正解である。

コンデンサー型イヤースピーカーの再生音のクオリティーは、オーディオの一つの基準になるほど高く、若者の耳の訓練には最良の選択である。

この「最良の選択」を裏付ける逸話を、当ブログの「甦れ8X(第2話)SR-1との出会い」の「SR-1をめぐる高城重躬先生とSTAX社員との逸話」の段で紹介している。

<写真2:「お下がり」したドライバーユニットSRM-T1>

**写真のイヤースピーカーはお下がりのLambda Nova Signatureではなく、自分が新たに購入したSR-507らしい**

音源はパソコンのみ

音源は一般の若者の常として、iTunesなどのパソコン内にリッピングしたCDライブラリーであり、CDプレーヤーはPCに搭載のDVDやブルーレイ・ドライブである。

もちろんPCの外部にDDコンバーター(USBと外部のDAコンバーターとのインターフェース)や、DAコンバーターが用意されているわけではなく、PCのアナログ・オーディオ出力をイヤースピーカーのドライバーにつないで聴いていた。

目覚め

息子か実家に戻ったある日、アナログレコードを聴いてみたいと言い出した。

彼の行きつけの中古CDショップに、中古アナログレコードも置いてあり、興味が湧いたらしい。

何枚かを聴かせた。

また1961年録音、アンセルメ、スイスロマンドの伝説の名盤の復刻盤「三角帽子」のLPレコードとCDを比較して聴かせたりもした。

当ブログ「いとし子(7)美麗!ガラスのターンテーブルMarantz Tt1000」の写真2のLPとCDである(Esotericの名盤復刻シリーズ)。

聴いたあとの第一声は、「針のノイズはあるがこんなにいい音とは思わなかった」であった。

まあ、そう思うのが普通だろう。

原理的に考えても、ビニールの細溝を針先で引っ掻くだけで、なぜこれほど心に迫る感動的な音が出るのか、私も本当に不思議に思う。

息子は社会人になるまで親元にいた。生まれた時から親父のオーディオ装置から出る音を子守唄がわりに育った。

しかし私のオーディオ装置の再生音に、リスナーとして正対するのは初めてのことである。

そしてこの時、親父が構築したシステムと、その最終出口であるスピーカー「ALTEC MODEL 19」が再現する音楽に、初めて対峙したわけである(この頃、STAX ELS-8Xはまだ修復されていなかった)。

口には出さなかったが、正面から向き合って聴いた真に迫る音の場に、驚嘆したに違いない。

かえるの卵に命が宿ったのは、おそらくこの時ではないかと思う。

初めてのレコードプレーヤー

アナログレコードを聴いた数日後、「レコードプレーヤを買おうと思っていろいろ調べて店にも行ったが何がいいか」と聞いてきた。

調べるのも面倒なので、私が昔に使っていた休眠中のKENWOOD KP-9010を、ここでもまた「お下がり」した。

そのKP-9010を何年もの冬眠から目覚めさせ、血のめぐりを良くする体操をさせるなど、ひととおりの整備をしてみた。

とりあえずどこにも問題はなさそうである。

カートリッジは、針を飛ばしてもあまり惜しくはない適当なMC型をつけておいた。

<写真3:これも「お下がり」のKENWOOD KP-9010>

**レコード音楽を楽しむ実用機として必要十分な力量を持っている**

もう一人には、私が日常、オンラインで使っていた「気分転換用・お昼ね用」のスケルトンKP-9010を「お下がり」した。

KP-9010は、演奏が終わると自動的にアームリフトする機能が付いているのでありがたい。

眠ってしまいそうなときは、これに限る。

KP-9010のスケルトン状態での使用は、本来キャビネットやコンソールに収めて使うものを、裸で使うのとは意味が全然違う。

KP-9010は本来、この状態で音響的には成立している構造のレコードプレーヤーである。

<写真4:これも「お下がり」のスケルトンKENWOOD KP-9010>

**遊び心で、もう一台のKP-9010のキャビネットを取り外した。このキャビネットは、一般的形態のターンテーブルを置く「基台」ではなく、スカートのような構造のカバーにすぎない。マイクロ精機のDDX-1000のように、本体と基台が一体構造になっているので、音響的にはキャビネットの装着はマイナス要因になるだろう**

<写真5:真上から>

**ターンテーブルのモーター部を、X字形のアルミダイキャストのフレームが支えている**

初めてのカートリッジDL-103

彼はつぎの日曜日、DENON DL-103を買った足でKP-9010を引き取りにきた。

カートリッジは付けておくが、買いたいのならまず「DENON DL-103」、と言っておいたのだが、私が話したDL-103の能書きが効き過ぎたらしい。

その能書きとは。

DL-103がすばらしいカートリッジであることを実感できるオーディオシステムは相当にレベルが高く、そう感じるリスナーの観賞力も相当に高い。

父も長年、DL-103は「太目でしっかり」だけの魅力のない音と思っていたが、それは自分のオーディオシステムの能力不足とDL-103との整合不足、それに耳の訓練不足のせいだった。

といったような話である。

さてそろそろ、オーディオの「萬之事」(よろずのこと)を教えなければならない時がきたようだ。

口伝

口伝(くでん)とは師匠から弟子へ、先生から生徒に、口伝えで(口頭で)何かを教え伝えることである。

秘匿性が高く、情報漏洩のセキュリティー上有効な伝達法である。

昔の剣術の達人であれば「奥義」、刀工であれば「秘伝」といったものを継承するための手段であった。

ただしここでの「口伝」は、オーディオ道楽のおやじが、入門息子に向かって薀蓄(うんちく)を傾けるだけの他愛もないことで、「秘伝」などあるはずもない。

当テーマ「口伝オーディオ萬之事」は、父が息子に話す、というシチュエーションのもとで、それを元に記述しています。

ですから彼らを「お前たち」と呼んだり、ていねい言葉を使わなかったり、といった個所が出てくるかもしれませんが容赦ください。

レコードプレーヤーのイロハ以前の大事なこと

おそらく初体験のレコードプレーヤー。

オーディオコンポーネントの中で、「メカ調整の微妙度」や「慎重な操作の必要度」など、要するに「面倒くさい度」が最上位にランクされるであろうレコードプレーヤーを使うには、まず必要最低限のことを教えねばならない。

が、その前に、「オーディオ」というものの大前提として、これだけは頭に入れておく必要がある。

まず「オーディオの特殊性」についての話と、オーディオに向き合うための「心構え」や「考え方の基本」について話しておこう。

オーディオ道楽は一生もの

音楽が好きでオーディオにも興味を持った。

そしていい音で音楽を聴くことに喜びを感じるのであれば、そのような感性を持ち合わせていることに感謝すべきである。

そういった音楽属性、オーディオ属性が自分にあることをありがたいと思って大切にした方がいい。

山あり谷ありの長い人生には、心境や境遇の変化などにより、ついたり離れたりすることはあっても、「音楽オーディオ」は生涯の趣味となり得る。

若い時も歳をとっても、それぞれの楽しみ方がある。

歳をとれば、耳の物理的な特性は無残なほどに衰えていくが、音楽オーディオに対する耳の鑑賞力は深くなる。

そこが面白い。

それがこの趣味の大きな特長であり、汲めども尽きない妙味が湧き出る泉を得たようなものだ。

オーディオは感性・感受性に依存する

また「オーディオ」とは、人の感性・感受性に依存し、おそらく味覚や嗅覚以上の微妙な感覚を相手にする分野である。

「美的感覚」や「価値観」が人によって異なると同様に、音を聞き分ける感覚も能力も、好き・嫌い、いい・悪いも、人によっておそろしく異なる。

また一言で「オーディオマニア」と言っても、その個々の感覚は同様におそろしく異なり、十把一絡げにすることはできない。

要するにオーディオは、高度なレベルにおいては、もはや自分の感性だけが頼りの世界となり、「これが分かるのは自分だけ」ということにもなる。

これを「自己満足」と言っても構わないが、そのように単純化できるほど能天気な世界でもない。

「いい音」の普遍的部分は9割超か

要するにオーディオの「音」に対する感覚は「十人十色」ということだ。

念のために言っておくが、オーディオ的に「いい音」については、「十人十色」で済ませられるほどいい加減なものではない。

古今東西、あまたの先達が積み重ねた膨大な知識と経験による、普遍的な「いい音」の基準は確立している(誰もそんなことを主張している人はいないが、私の知識と経験上、そう思う)。

試聴対象の再生音のおそらく9割超が普遍的基準で評価できる部分であり、その残りが人の個々の感覚の違いによって評価が分かれる部分だろう。

その普遍的な部分を「俺はこの音がいいんだ」と言っても、それは独りよがりか、耳の訓練不足というものである(趣味の世界だから、それはそれで一向にかまわないが)。

オーディオ諸説の取捨選択

さてまずは「趣味のオーディオ」を幾重にも取り囲むような「諸説」の話から始めよう。

ネット時代になって、オーディオに関する情報は激増した。

そのこと自体はたいへん喜ばしいことであるが、その反面、入門者にとっては信頼できる情報と、そうではない風説のようなものとの取捨選択が困難になった。

オーディオは、人の感覚の大変微妙な領域を舞台に繰り広げられる芸術のようなものであるため、様々な人が様々な説を唱える。

あれはいい・これは悪い、あれはこうするといい・そうしてはいけない。

こういった話を鵜呑みにしてはいけない。

デジタル分野にも風説はある

アナログ分野に様々な風説があることは納得できる。

ところがデジタルにもそれがある。

一例であるが、たとえばルビジウム原子発振器(RbOsc)をデジタルオーディオ機器(CDプレーヤーやDA・ADコンバーターなど)のマスタークロックに使用したら音質が向上した、という記事には、その一部に誤解があるものが見受けられる。

ルビジウム原子発振器(RbOsc)もジッターには無力

RbOscの周波数精度・安定度は、短期的、中期的に10のマイナス10乗から11乗ほどである。

水晶発振器の精度や安定度は作りによってピン・キリであるが、10のマイナス6乗から、最高はマイナス9乗ほどにもなる。

家電品のデジタルオーディオなどは、一般的に精度マイナス6乗ほどの簡単な回路の部品が、基板にちょこんと乗っているだけだろう。

さてRbOscに内蔵されている原振(おおもとの発振器)も「水晶発振器」であることを知っておかねばならない。

その水晶発振器の発振周波数を、Rb原子のエネルギーバンドにおける超微細構造間の遷移の、光-マイクロ波二重共鳴という現象を利用して制御している。

簡単に言えば、水晶発振器の発振周波数を、Rb原子(容器に閉じ込めたRbガス)の、ある現象を利用して自動制御するもの、と考えればいい。

当然、自動制御のフィードバックループが構成されているわけであり、そのループにおいて、デジタルオーディオで一番の問題とされる「ジッター」などは、応答時間的に自動制御には引っかからない。

メガHz程度の周波数における1サイクル単位のタイミングや、ミリ秒以下のスピードに、フィードバックループの自動制御が対応できるわけはない。

つまり、デジタルオーディオで一番の問題とされている、いわゆる「ジッター」には、安定度10のマイナス10乗以上のルビジウム原子発振器も「無力」なのである。(昨今、研究が進められているレーザー励起型RbOscの場合、ジッターも制御できるのかどうか、期待しているが・・)

ジッターにはルビジウムの法力も無力とはいえ、RbOsc内臓の水晶発振器は、恒温槽を使うなど、それなりの精度が出るように設計されており、家電デジタル機器の基板に乗っているような安易な水晶発振回路とは作りが違う。

少なくとも、1~2桁以上高い精度のものが使われている。

このことから、私が思うには、RbOscをデジタルオーディオのマスタークロックに使った場合、もしかしたら、ルビジウムの制御を切り離しても(原振の水晶発振器単独で使っても)、ある程度のいい結果が出るような気がする。

とはいえRbOscは、たとえ原振の水晶発振器に、フラッターやワウ的な周期変動があるとしても、それらを精度10のマイナス10乗以上で押さえ込む(そのようなフラッター的な変動などを許容した水晶発振器が搭載されていることなどあり得ないが)。

手軽に利用できるようになった昨今、KHz、MHzオーダーのジッターには効きめがなくても、RbOscを利用するに越したことはない。

ルビジウムより水晶?

今や手軽にRbOscを利用できる時代になったので、それを導入しておけば、とりあえず一安心である。

しかし繰り返しになるが、ジッターにはルビジウムの法力も無力である。

このことから、デジタルオーディオのマスタークロックに「低ジッター性能」を重視した発振器を導入したいのであれば、まず、徹底したジッター対策と、超短期安定度対策を行った水晶発振器を実現することが先決ではないだろうか。

おそらく現状のRbOscよりも、その方が音質的には有効だと思う。

その上で必要があれば、RbOscを利用して、その水晶発振器の短中期安定度を制御すればよい。

RbOscの思い出

RbOscについては、いろいろな思い出がある。

出会いは会社の業務で、1972年に札幌で開催された冬季オリンピックにおいて使用したのが最初である。

米国Tracor社のMODEL 304-SCという製品で、非常に高価であった。

現場からのTV中継の際、現場-局内のカラーサブキャリア(3.57MHz)の位相同期をとるために、現場と局内の2台のRbOscを使って実現する試みであった。

日本初である。

その後、五輪が終わって用済みになったRbOscは、そのまま捨て置かれていたが、あまりに不憫なので、局内親時計装置の原振に利用した。

分周回路とRb-Xtalの自動切換え回路を手作りし、民間では日本初(たぶん)のRbOsc時計となった。

そのノウハウ(簡単なことであるが)を精工舎に提供し、その後、同社のほとんどの親時計装置がRbOsc化されることになった。

また、郵政省電波研究所(当時)の小林三郎氏の要請を受け、「TV信号による時刻および周波数の精密同期」(「精密校正」と解釈すればよい)を実現するために、いろいろとお手伝いをさせていただいたり、教えてもらったりした。

いま思えば、RbOsc普及前夜の、国としての地ならし的な仕事であったのだろう。

あれから40年、RbOscが2桁万円になるなど、まったく想像もできなかった時代のことである。

「音のいいケーブル」?

さて「話を鵜呑みにしてはいけない」例をもう一つ。

たとえば、「CD-プリアンプ間のピンケーブルを、Aというケーブルに替えたら、CDにこんな音まで入っていたのかと驚くほど解像度が上がった」と喜ぶ人がいたとしよう。

この話の大前提として、元のケーブルの品質は粗悪品ではなく、一流電線メーカーの、ごく一般的な標準品クラスかそれ以上とする。

この話はつぎのように言い替えなければならない。

「その人のシステム環境において、CD-プリアンプ間のピンケーブルを、Aというケーブルに替えたら、その人は驚くほど解像度が上がったと感じた」である。

このことから、「Aケーブルは音がいい」などと、Aケーブル固有の話であると単純に解釈してはいけない。

つまり、自分のシステムに使っても音がよくなる、と思ってはいけない。

自分のシステムに使った場合、たまたまいろいろな条件(システム環境)が合えばプラス面が現れる可能性もあるが、逆に合わなければマイナス面が出るかもしれない。

ケーブルの音質問題は、「相性」の問題である。

また、「解像度が上がった」との感想は、その人の感覚であり、別の人の耳では、「解像度が上がったのではなく、音のバランスが少し変わったようで、高域が少しきつくなった感じがする」となるかもしれない。

いずれも先の「9割/1割」論の1割に当たる微妙な領域の話である。

オーディオシステムにおける組み合わせの「相性」とは

オーディオの話題には、「相性」という言葉がよく使われる。

「相性」などと曖昧で正体が分からないようなものを、由緒正しいエレキとメカの理論の上に成り立っているオーディオ機器の組み合わせに持ち込んでは困る・・、とは実は言えない。

「相性」は、エレキの理論上からも明確に存在する。

「相性」の原因の一つは、オーディオシステムの入り口から出口までの、それぞれのコンポーネント間のインターフェースの部分に発生する。

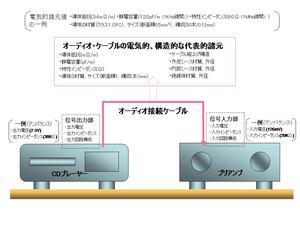

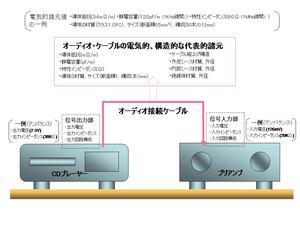

[CDプレーヤー]-①-[プリアンプ]-②-[メインアンプ]-③-[スピーカー]。

この4つのコンポーネントで構成されるオーディオシステムの場合、①②③の3つのケーブル接続部分に、それぞれ固有のインターフェースの問題がある。

簡単な一例を図1に書いてみた。

先の、ケーブルをAケーブルに取り替えた話の図である。

<図1:CDプレーヤーとプリアンプ間のピンケーブル接続に関係する諸々のパラメーター>

**それぞれ、カタログの仕様に出てくる程度の代表的な諸元をあげてみた**

ケーブル問題は「信号伝送」と捉える必要あり

CDプレーヤーとプリアンプ間をピンケーブルで接続するということは、すなわち、CDプレーヤーの出力をプリアンプに伝送する「信号伝送」として考える必要がある。

信号伝送は、送信側回路の諸状況、ケーブルの諸状況、受信側回路の諸状況などが複雑に絡み合い、影響し合って信号の伝送が行われる。

「諸状況」とは、図1に示したような各種のパラメーターである。

図に記したものは、いわば「カタログ・パラメーター」的な代表的なものであるが、そのほかにも、たくさんの「パラメーター的な要素」があると思われる。

それらが「複雑に絡み合い、影響し合った」結果、音響的にたまたま具合がよかったり、悪かったりするわけである。

ある所で大変いい結果が出たケーブルが、別の所で同じ結果が出るとは限らないことが、図1の各種のパラメーターや、その他の隠れたパラメーター的要素の存在がある、ということから察することができるだろう。

なお、エレキの理論から、代表的なつぎの2つが、信号伝送における「格言」として昔から言われている。

・ケーブルは可能なかぎり低抵抗、低静電容量(これは当然)

・ローインピーダンス出し、ハイインピーダンス受け

ライン出力でもヘッドフォンが鳴る?

「インピーダンス」とは何か、については、ちょっと説明が必要かもしれない。

たとえば、CDプレーヤーのライン出力が、「出力電圧2V」、「出力インピーダンス5Ω」の場合と、「出力電圧2V」、「出力インピーダンス50KΩ」の場合とでは、ライン出力から取り出せるパワー(エネルギー)がまるで違う。

「出力電圧2V」、「出力インピーダンス5Ω」のライン出力を、一般的なヘッドフォン(そのインピーダンスを30Ωとしよう)につなげば音がガンガン鳴る。

しかし「出力インピーダンス50KΩ」のライン出力につないだ場合は音が出ない(出ても微か)。

①出力インピーダンス5Ω → 入力インピーダンス30Ω

②出力インピーダンス50KΩ → 入力インピーダンス30Ω

ライン出力にヘッドフォンをつなぐなど、普通はあり得ない極端な例ではあるが、①では良好な信号伝送が可能であり、②では不可能であることが分かる。

これが出力インピーダンスと入力インピーダンスの関係の一つの例である。

また、電気的な外来ノイズをケーブルが拾う度合いも、インピーダンスが低いほど小さく、高いほど大きい。

以上が格言「ローインピーダンス出し、ハイインピーダンス受け」の一つの説明である。

ちなみに、私のプリアンプC-280のライン出力のインピーダンスは、なんと「1Ω」である。

各コンポーネントの選択

意味あり一点豪華主義

さて、これから自分のオーディオシステムを徐々に構築していくことになるが、何を、どのような基準で選べばよいかが分からないだろう。

そこで若者の限られた財政状況のなか、音響的に最大のコスト/パフォーマンスを求めるのであれば、まず思いつくのは評価が定まっている往年の名機の入手である。

最上クラスのものをgetしておけば、後々の迷いがなく、そこは不動のポジションとなる。

それが長い目でみれば、結局は安い買い物になる。

「音響的にも製品的にも、これ以上のものは別次元の話」との諦めもつく。

日本のオーディオ産業が輝いていた時代、特にその後半に作られた、各メーカーを代表するような名機は、もう二度と作られることはないだろう。

富裕層をターゲットとした、価格が一桁違う超高級機は、昔も今も、また別の話である。

だから往年の名機は、今も今後も、たいへん貴重な存在である。

新しい商品の購買に結びつかない、日本の経済発展に寄与しない話で、まことに申し訳ない。

C-280Vいま生産すれば価格は?

Accuphaseのプリアンプに、「C-280V」という往年の名機がある。

1990年の年末に発売され、価格は800,000だったそうである。

私は今現在、その一代前のC-280を使っている。

過不足なし、とは言わないが、要は使いこなしかた次第である。

なによりも、メインボリュームの性能と回す感触のよさは唯一無二、比肩するものなし、と思っている。

さて、C-280Vと同等のものを(音も作りのよさも)、今、オーディオメーカーが一般市場流通の高級機として生産するとしたら、その価格はどうなるだろう。

私の推測では、おそらく当時の2倍では収まらず、最低でも3倍になるのではないだろうか。

事前の市場調査の購買予測から、商品化には至らない可能性も高い。

「一生もの」を中古でget

その後彼らはこのC-280Vをgetすることになるが、これをシステムのセンターに据えれば、後々まで長く、全幅の信頼を寄せる「不動のセンター」として愛用することができるだろう。

そして数年後、「卵」から「おたまじゃくし」の期間を経て、「子がえる」になったかえるの子は、口伝の教示に沿うようなコンポーネントをgetしていった。

その結果、現在はこのような状況になっている。

すべては中古品であるが、幸い、怪しそうなコンポーネントはないようだ。

中古品にはリスクがある。

それを承知の上で、「目利き」の能力も必要であり、事前のチェックも十分しておかねばならない。

入門者にはとても難しいところであり、経験者の助言・助力が必要だろう。

<写真6:KP-9010に慣れた後にgetしたTechnicsのターンテーブル>

**これも親父に似ているが、総合的に見て、コスト/パフォーマンス上、これ以上のものを探し出すのはむつかしい。彼もKP-9010は、居眠り対策に欠かせないらしく、反対側に置いてあるとのこと**

<写真7:かえるの子が数年間で構築した主要システム>

**同じ歳頃の私の時代とは隔世の感がある。どれも古い中古であるが、第一級の名機であり、末永い使用に耐えるだろう。またデジタル機器を除けば、買い換える必要性も起こらないだろう**

スピーカーは父と同じ「実証済」のALTEC MODEL19である。

入手した価格で、これ以上のスピーカーは簡単には見つけられないため、「まねしてる」と思われてもやむを得ない。

REVOX B77は4トラックであり、私の貸し出しである。

デジタル機器はまだまだ発展途上

だいたい一通り揃ったようであるが、「一生もの」を選択できないコンポーネントがあることに注意しておく必要がある。

デジタル機器である。

デジタル処理のデバイスも、それらのデバイスの応用技術も、今後の進化は計り知れない。

サンプリング周波数44.1KHz、量子化ビット数16bitの普通のCDの再生装置でさえ油断はできない。

CDが市場に登場したのは1982年である。

30年以上も経っているが、それを再生するための手法は、新しいアプローチがまだまだ残されている。

ということから、「デジタル機器は発展途上」との認識のもと、コンポーネントの選択をしなければならない。

さてさて、オーディオの「よろずの事」を口伝しようにも、あまりにも範囲が広く、奥も深いため、途方にくれる思いである。

とても「体系的に」など、きちんと順序だてた話はできないが、思いつくまま、ぼつぼつとやっていきたい。

えっ、ケーブルの接続はバランスかアンバランスかって?

そうかそうか、C-280Vはバランス入出力が充実してるからね。

この問題は簡単明瞭だけど、今日の最後の話として、はっきりさせておこう。

バランス接続できる個所はバランス接続。

バランス接続できない個所はアンバランス接続。

このことは当たり前の話であり、オーディオ信号の「信号伝送」は、バランス伝送が基本中の基本。

RCAタイプのピンジャックなどのアンバランス入出力は、短い距離の伝送など、バランス伝送でなくても、あまり問題が発生しない場合の「簡易伝送法」である。

だから状況に応じて、よかれと思うやり方で接続すればいい。

えっ、なぜバランス伝送が基本中の基本なのか、って?

これも理屈は簡単だけれど、続きはまた、ということにして、なにか一曲聴かせてほしいな。

(口伝(1)オーディオ事始 おわり)

( くでん オーディオ よろずのこと )

この日記は、父が息子に、オーディオについて語ったことを拾い集めたものです。

蛙の卵

社会人になった2人の息子たちが数年経った頃、オーディオに興味を持ち始めた。

理由は分からないが、身の回りのことや心身が落ち着いてきたのだろう。

元来音楽好きであり、まねごと程度に楽器もやるが、オーディオには全然関心がなかった。

最初の「兆候」は、STAXのコンデンサー型イヤースピーカーとそのドライバーユニットの購入であった。

STAXのヘッドフォンなど、なにか特別に思うところがなければ、普通は選択しないだろう。

一人は自分で購入したが、もう一人には休眠中の私のイヤースピーカーLambda Nova Signatureと、ドライバーユニットSRM-T1を「お下がり」した。

<写真1:かえるが卵のときに購入したSTAXのイヤースピーカー+ドライバーユニット>

**写真は2台目のSRM-007tA+SR-007A。最初はSRM-006tAとSR-4040だったらしいが買い換えたという**

最良の選択STAXイヤースピーカー

彼らの「オーディオ事始」は、STAXのイヤースピーカーから入ることになった。

一人住まいの部屋で、あまり大きな音も出せないのだろう。

イヤースピーカーが出発点となるのはやむを得ないが、幸いにもオーディオ入門にSTAXのイヤースピーカーは大正解である。

コンデンサー型イヤースピーカーの再生音のクオリティーは、オーディオの一つの基準になるほど高く、若者の耳の訓練には最良の選択である。

この「最良の選択」を裏付ける逸話を、当ブログの「甦れ8X(第2話)SR-1との出会い」の「SR-1をめぐる高城重躬先生とSTAX社員との逸話」の段で紹介している。

<写真2:「お下がり」したドライバーユニットSRM-T1>

**写真のイヤースピーカーはお下がりのLambda Nova Signatureではなく、自分が新たに購入したSR-507らしい**

音源はパソコンのみ

音源は一般の若者の常として、iTunesなどのパソコン内にリッピングしたCDライブラリーであり、CDプレーヤーはPCに搭載のDVDやブルーレイ・ドライブである。

もちろんPCの外部にDDコンバーター(USBと外部のDAコンバーターとのインターフェース)や、DAコンバーターが用意されているわけではなく、PCのアナログ・オーディオ出力をイヤースピーカーのドライバーにつないで聴いていた。

目覚め

息子か実家に戻ったある日、アナログレコードを聴いてみたいと言い出した。

彼の行きつけの中古CDショップに、中古アナログレコードも置いてあり、興味が湧いたらしい。

何枚かを聴かせた。

また1961年録音、アンセルメ、スイスロマンドの伝説の名盤の復刻盤「三角帽子」のLPレコードとCDを比較して聴かせたりもした。

当ブログ「いとし子(7)美麗!ガラスのターンテーブルMarantz Tt1000」の写真2のLPとCDである(Esotericの名盤復刻シリーズ)。

聴いたあとの第一声は、「針のノイズはあるがこんなにいい音とは思わなかった」であった。

まあ、そう思うのが普通だろう。

原理的に考えても、ビニールの細溝を針先で引っ掻くだけで、なぜこれほど心に迫る感動的な音が出るのか、私も本当に不思議に思う。

息子は社会人になるまで親元にいた。生まれた時から親父のオーディオ装置から出る音を子守唄がわりに育った。

しかし私のオーディオ装置の再生音に、リスナーとして正対するのは初めてのことである。

そしてこの時、親父が構築したシステムと、その最終出口であるスピーカー「ALTEC MODEL 19」が再現する音楽に、初めて対峙したわけである(この頃、STAX ELS-8Xはまだ修復されていなかった)。

口には出さなかったが、正面から向き合って聴いた真に迫る音の場に、驚嘆したに違いない。

かえるの卵に命が宿ったのは、おそらくこの時ではないかと思う。

初めてのレコードプレーヤー

アナログレコードを聴いた数日後、「レコードプレーヤを買おうと思っていろいろ調べて店にも行ったが何がいいか」と聞いてきた。

調べるのも面倒なので、私が昔に使っていた休眠中のKENWOOD KP-9010を、ここでもまた「お下がり」した。

そのKP-9010を何年もの冬眠から目覚めさせ、血のめぐりを良くする体操をさせるなど、ひととおりの整備をしてみた。

とりあえずどこにも問題はなさそうである。

カートリッジは、針を飛ばしてもあまり惜しくはない適当なMC型をつけておいた。

<写真3:これも「お下がり」のKENWOOD KP-9010>

**レコード音楽を楽しむ実用機として必要十分な力量を持っている**

もう一人には、私が日常、オンラインで使っていた「気分転換用・お昼ね用」のスケルトンKP-9010を「お下がり」した。

KP-9010は、演奏が終わると自動的にアームリフトする機能が付いているのでありがたい。

眠ってしまいそうなときは、これに限る。

KP-9010のスケルトン状態での使用は、本来キャビネットやコンソールに収めて使うものを、裸で使うのとは意味が全然違う。

KP-9010は本来、この状態で音響的には成立している構造のレコードプレーヤーである。

<写真4:これも「お下がり」のスケルトンKENWOOD KP-9010>

**遊び心で、もう一台のKP-9010のキャビネットを取り外した。このキャビネットは、一般的形態のターンテーブルを置く「基台」ではなく、スカートのような構造のカバーにすぎない。マイクロ精機のDDX-1000のように、本体と基台が一体構造になっているので、音響的にはキャビネットの装着はマイナス要因になるだろう**

<写真5:真上から>

**ターンテーブルのモーター部を、X字形のアルミダイキャストのフレームが支えている**

初めてのカートリッジDL-103

彼はつぎの日曜日、DENON DL-103を買った足でKP-9010を引き取りにきた。

カートリッジは付けておくが、買いたいのならまず「DENON DL-103」、と言っておいたのだが、私が話したDL-103の能書きが効き過ぎたらしい。

その能書きとは。

DL-103がすばらしいカートリッジであることを実感できるオーディオシステムは相当にレベルが高く、そう感じるリスナーの観賞力も相当に高い。

父も長年、DL-103は「太目でしっかり」だけの魅力のない音と思っていたが、それは自分のオーディオシステムの能力不足とDL-103との整合不足、それに耳の訓練不足のせいだった。

といったような話である。

さてそろそろ、オーディオの「萬之事」(よろずのこと)を教えなければならない時がきたようだ。

口伝

口伝(くでん)とは師匠から弟子へ、先生から生徒に、口伝えで(口頭で)何かを教え伝えることである。

秘匿性が高く、情報漏洩のセキュリティー上有効な伝達法である。

昔の剣術の達人であれば「奥義」、刀工であれば「秘伝」といったものを継承するための手段であった。

ただしここでの「口伝」は、オーディオ道楽のおやじが、入門息子に向かって薀蓄(うんちく)を傾けるだけの他愛もないことで、「秘伝」などあるはずもない。

当テーマ「口伝オーディオ萬之事」は、父が息子に話す、というシチュエーションのもとで、それを元に記述しています。

ですから彼らを「お前たち」と呼んだり、ていねい言葉を使わなかったり、といった個所が出てくるかもしれませんが容赦ください。

レコードプレーヤーのイロハ以前の大事なこと

おそらく初体験のレコードプレーヤー。

オーディオコンポーネントの中で、「メカ調整の微妙度」や「慎重な操作の必要度」など、要するに「面倒くさい度」が最上位にランクされるであろうレコードプレーヤーを使うには、まず必要最低限のことを教えねばならない。

が、その前に、「オーディオ」というものの大前提として、これだけは頭に入れておく必要がある。

まず「オーディオの特殊性」についての話と、オーディオに向き合うための「心構え」や「考え方の基本」について話しておこう。

オーディオ道楽は一生もの

音楽が好きでオーディオにも興味を持った。

そしていい音で音楽を聴くことに喜びを感じるのであれば、そのような感性を持ち合わせていることに感謝すべきである。

そういった音楽属性、オーディオ属性が自分にあることをありがたいと思って大切にした方がいい。

山あり谷ありの長い人生には、心境や境遇の変化などにより、ついたり離れたりすることはあっても、「音楽オーディオ」は生涯の趣味となり得る。

若い時も歳をとっても、それぞれの楽しみ方がある。

歳をとれば、耳の物理的な特性は無残なほどに衰えていくが、音楽オーディオに対する耳の鑑賞力は深くなる。

そこが面白い。

それがこの趣味の大きな特長であり、汲めども尽きない妙味が湧き出る泉を得たようなものだ。

オーディオは感性・感受性に依存する

また「オーディオ」とは、人の感性・感受性に依存し、おそらく味覚や嗅覚以上の微妙な感覚を相手にする分野である。

「美的感覚」や「価値観」が人によって異なると同様に、音を聞き分ける感覚も能力も、好き・嫌い、いい・悪いも、人によっておそろしく異なる。

また一言で「オーディオマニア」と言っても、その個々の感覚は同様におそろしく異なり、十把一絡げにすることはできない。

要するにオーディオは、高度なレベルにおいては、もはや自分の感性だけが頼りの世界となり、「これが分かるのは自分だけ」ということにもなる。

これを「自己満足」と言っても構わないが、そのように単純化できるほど能天気な世界でもない。

「いい音」の普遍的部分は9割超か

要するにオーディオの「音」に対する感覚は「十人十色」ということだ。

念のために言っておくが、オーディオ的に「いい音」については、「十人十色」で済ませられるほどいい加減なものではない。

古今東西、あまたの先達が積み重ねた膨大な知識と経験による、普遍的な「いい音」の基準は確立している(誰もそんなことを主張している人はいないが、私の知識と経験上、そう思う)。

試聴対象の再生音のおそらく9割超が普遍的基準で評価できる部分であり、その残りが人の個々の感覚の違いによって評価が分かれる部分だろう。

その普遍的な部分を「俺はこの音がいいんだ」と言っても、それは独りよがりか、耳の訓練不足というものである(趣味の世界だから、それはそれで一向にかまわないが)。

オーディオ諸説の取捨選択

さてまずは「趣味のオーディオ」を幾重にも取り囲むような「諸説」の話から始めよう。

ネット時代になって、オーディオに関する情報は激増した。

そのこと自体はたいへん喜ばしいことであるが、その反面、入門者にとっては信頼できる情報と、そうではない風説のようなものとの取捨選択が困難になった。

オーディオは、人の感覚の大変微妙な領域を舞台に繰り広げられる芸術のようなものであるため、様々な人が様々な説を唱える。

あれはいい・これは悪い、あれはこうするといい・そうしてはいけない。

こういった話を鵜呑みにしてはいけない。

デジタル分野にも風説はある

アナログ分野に様々な風説があることは納得できる。

ところがデジタルにもそれがある。

一例であるが、たとえばルビジウム原子発振器(RbOsc)をデジタルオーディオ機器(CDプレーヤーやDA・ADコンバーターなど)のマスタークロックに使用したら音質が向上した、という記事には、その一部に誤解があるものが見受けられる。

ルビジウム原子発振器(RbOsc)もジッターには無力

RbOscの周波数精度・安定度は、短期的、中期的に10のマイナス10乗から11乗ほどである。

水晶発振器の精度や安定度は作りによってピン・キリであるが、10のマイナス6乗から、最高はマイナス9乗ほどにもなる。

家電品のデジタルオーディオなどは、一般的に精度マイナス6乗ほどの簡単な回路の部品が、基板にちょこんと乗っているだけだろう。

さてRbOscに内蔵されている原振(おおもとの発振器)も「水晶発振器」であることを知っておかねばならない。

その水晶発振器の発振周波数を、Rb原子のエネルギーバンドにおける超微細構造間の遷移の、光-マイクロ波二重共鳴という現象を利用して制御している。

簡単に言えば、水晶発振器の発振周波数を、Rb原子(容器に閉じ込めたRbガス)の、ある現象を利用して自動制御するもの、と考えればいい。

当然、自動制御のフィードバックループが構成されているわけであり、そのループにおいて、デジタルオーディオで一番の問題とされる「ジッター」などは、応答時間的に自動制御には引っかからない。

メガHz程度の周波数における1サイクル単位のタイミングや、ミリ秒以下のスピードに、フィードバックループの自動制御が対応できるわけはない。

つまり、デジタルオーディオで一番の問題とされている、いわゆる「ジッター」には、安定度10のマイナス10乗以上のルビジウム原子発振器も「無力」なのである。(昨今、研究が進められているレーザー励起型RbOscの場合、ジッターも制御できるのかどうか、期待しているが・・)

ジッターにはルビジウムの法力も無力とはいえ、RbOsc内臓の水晶発振器は、恒温槽を使うなど、それなりの精度が出るように設計されており、家電デジタル機器の基板に乗っているような安易な水晶発振回路とは作りが違う。

少なくとも、1~2桁以上高い精度のものが使われている。

このことから、私が思うには、RbOscをデジタルオーディオのマスタークロックに使った場合、もしかしたら、ルビジウムの制御を切り離しても(原振の水晶発振器単独で使っても)、ある程度のいい結果が出るような気がする。

とはいえRbOscは、たとえ原振の水晶発振器に、フラッターやワウ的な周期変動があるとしても、それらを精度10のマイナス10乗以上で押さえ込む(そのようなフラッター的な変動などを許容した水晶発振器が搭載されていることなどあり得ないが)。

手軽に利用できるようになった昨今、KHz、MHzオーダーのジッターには効きめがなくても、RbOscを利用するに越したことはない。

ルビジウムより水晶?

今や手軽にRbOscを利用できる時代になったので、それを導入しておけば、とりあえず一安心である。

しかし繰り返しになるが、ジッターにはルビジウムの法力も無力である。

このことから、デジタルオーディオのマスタークロックに「低ジッター性能」を重視した発振器を導入したいのであれば、まず、徹底したジッター対策と、超短期安定度対策を行った水晶発振器を実現することが先決ではないだろうか。

おそらく現状のRbOscよりも、その方が音質的には有効だと思う。

その上で必要があれば、RbOscを利用して、その水晶発振器の短中期安定度を制御すればよい。

RbOscの思い出

RbOscについては、いろいろな思い出がある。

出会いは会社の業務で、1972年に札幌で開催された冬季オリンピックにおいて使用したのが最初である。

米国Tracor社のMODEL 304-SCという製品で、非常に高価であった。

現場からのTV中継の際、現場-局内のカラーサブキャリア(3.57MHz)の位相同期をとるために、現場と局内の2台のRbOscを使って実現する試みであった。

日本初である。

その後、五輪が終わって用済みになったRbOscは、そのまま捨て置かれていたが、あまりに不憫なので、局内親時計装置の原振に利用した。

分周回路とRb-Xtalの自動切換え回路を手作りし、民間では日本初(たぶん)のRbOsc時計となった。

そのノウハウ(簡単なことであるが)を精工舎に提供し、その後、同社のほとんどの親時計装置がRbOsc化されることになった。

また、郵政省電波研究所(当時)の小林三郎氏の要請を受け、「TV信号による時刻および周波数の精密同期」(「精密校正」と解釈すればよい)を実現するために、いろいろとお手伝いをさせていただいたり、教えてもらったりした。

いま思えば、RbOsc普及前夜の、国としての地ならし的な仕事であったのだろう。

あれから40年、RbOscが2桁万円になるなど、まったく想像もできなかった時代のことである。

「音のいいケーブル」?

さて「話を鵜呑みにしてはいけない」例をもう一つ。

たとえば、「CD-プリアンプ間のピンケーブルを、Aというケーブルに替えたら、CDにこんな音まで入っていたのかと驚くほど解像度が上がった」と喜ぶ人がいたとしよう。

この話の大前提として、元のケーブルの品質は粗悪品ではなく、一流電線メーカーの、ごく一般的な標準品クラスかそれ以上とする。

この話はつぎのように言い替えなければならない。

「その人のシステム環境において、CD-プリアンプ間のピンケーブルを、Aというケーブルに替えたら、その人は驚くほど解像度が上がったと感じた」である。

このことから、「Aケーブルは音がいい」などと、Aケーブル固有の話であると単純に解釈してはいけない。

つまり、自分のシステムに使っても音がよくなる、と思ってはいけない。

自分のシステムに使った場合、たまたまいろいろな条件(システム環境)が合えばプラス面が現れる可能性もあるが、逆に合わなければマイナス面が出るかもしれない。

ケーブルの音質問題は、「相性」の問題である。

また、「解像度が上がった」との感想は、その人の感覚であり、別の人の耳では、「解像度が上がったのではなく、音のバランスが少し変わったようで、高域が少しきつくなった感じがする」となるかもしれない。

いずれも先の「9割/1割」論の1割に当たる微妙な領域の話である。

オーディオシステムにおける組み合わせの「相性」とは

オーディオの話題には、「相性」という言葉がよく使われる。

「相性」などと曖昧で正体が分からないようなものを、由緒正しいエレキとメカの理論の上に成り立っているオーディオ機器の組み合わせに持ち込んでは困る・・、とは実は言えない。

「相性」は、エレキの理論上からも明確に存在する。

「相性」の原因の一つは、オーディオシステムの入り口から出口までの、それぞれのコンポーネント間のインターフェースの部分に発生する。

[CDプレーヤー]-①-[プリアンプ]-②-[メインアンプ]-③-[スピーカー]。

この4つのコンポーネントで構成されるオーディオシステムの場合、①②③の3つのケーブル接続部分に、それぞれ固有のインターフェースの問題がある。

簡単な一例を図1に書いてみた。

先の、ケーブルをAケーブルに取り替えた話の図である。

<図1:CDプレーヤーとプリアンプ間のピンケーブル接続に関係する諸々のパラメーター>

**それぞれ、カタログの仕様に出てくる程度の代表的な諸元をあげてみた**

ケーブル問題は「信号伝送」と捉える必要あり

CDプレーヤーとプリアンプ間をピンケーブルで接続するということは、すなわち、CDプレーヤーの出力をプリアンプに伝送する「信号伝送」として考える必要がある。

信号伝送は、送信側回路の諸状況、ケーブルの諸状況、受信側回路の諸状況などが複雑に絡み合い、影響し合って信号の伝送が行われる。

「諸状況」とは、図1に示したような各種のパラメーターである。

図に記したものは、いわば「カタログ・パラメーター」的な代表的なものであるが、そのほかにも、たくさんの「パラメーター的な要素」があると思われる。

それらが「複雑に絡み合い、影響し合った」結果、音響的にたまたま具合がよかったり、悪かったりするわけである。

ある所で大変いい結果が出たケーブルが、別の所で同じ結果が出るとは限らないことが、図1の各種のパラメーターや、その他の隠れたパラメーター的要素の存在がある、ということから察することができるだろう。

なお、エレキの理論から、代表的なつぎの2つが、信号伝送における「格言」として昔から言われている。

・ケーブルは可能なかぎり低抵抗、低静電容量(これは当然)

・ローインピーダンス出し、ハイインピーダンス受け

ライン出力でもヘッドフォンが鳴る?

「インピーダンス」とは何か、については、ちょっと説明が必要かもしれない。

たとえば、CDプレーヤーのライン出力が、「出力電圧2V」、「出力インピーダンス5Ω」の場合と、「出力電圧2V」、「出力インピーダンス50KΩ」の場合とでは、ライン出力から取り出せるパワー(エネルギー)がまるで違う。

「出力電圧2V」、「出力インピーダンス5Ω」のライン出力を、一般的なヘッドフォン(そのインピーダンスを30Ωとしよう)につなげば音がガンガン鳴る。

しかし「出力インピーダンス50KΩ」のライン出力につないだ場合は音が出ない(出ても微か)。

①出力インピーダンス5Ω → 入力インピーダンス30Ω

②出力インピーダンス50KΩ → 入力インピーダンス30Ω

ライン出力にヘッドフォンをつなぐなど、普通はあり得ない極端な例ではあるが、①では良好な信号伝送が可能であり、②では不可能であることが分かる。

これが出力インピーダンスと入力インピーダンスの関係の一つの例である。

また、電気的な外来ノイズをケーブルが拾う度合いも、インピーダンスが低いほど小さく、高いほど大きい。

以上が格言「ローインピーダンス出し、ハイインピーダンス受け」の一つの説明である。

ちなみに、私のプリアンプC-280のライン出力のインピーダンスは、なんと「1Ω」である。

各コンポーネントの選択

意味あり一点豪華主義

さて、これから自分のオーディオシステムを徐々に構築していくことになるが、何を、どのような基準で選べばよいかが分からないだろう。

そこで若者の限られた財政状況のなか、音響的に最大のコスト/パフォーマンスを求めるのであれば、まず思いつくのは評価が定まっている往年の名機の入手である。

最上クラスのものをgetしておけば、後々の迷いがなく、そこは不動のポジションとなる。

それが長い目でみれば、結局は安い買い物になる。

「音響的にも製品的にも、これ以上のものは別次元の話」との諦めもつく。

日本のオーディオ産業が輝いていた時代、特にその後半に作られた、各メーカーを代表するような名機は、もう二度と作られることはないだろう。

富裕層をターゲットとした、価格が一桁違う超高級機は、昔も今も、また別の話である。

だから往年の名機は、今も今後も、たいへん貴重な存在である。

新しい商品の購買に結びつかない、日本の経済発展に寄与しない話で、まことに申し訳ない。

C-280Vいま生産すれば価格は?

Accuphaseのプリアンプに、「C-280V」という往年の名機がある。

1990年の年末に発売され、価格は800,000だったそうである。

私は今現在、その一代前のC-280を使っている。

過不足なし、とは言わないが、要は使いこなしかた次第である。

なによりも、メインボリュームの性能と回す感触のよさは唯一無二、比肩するものなし、と思っている。

さて、C-280Vと同等のものを(音も作りのよさも)、今、オーディオメーカーが一般市場流通の高級機として生産するとしたら、その価格はどうなるだろう。

私の推測では、おそらく当時の2倍では収まらず、最低でも3倍になるのではないだろうか。

事前の市場調査の購買予測から、商品化には至らない可能性も高い。

「一生もの」を中古でget