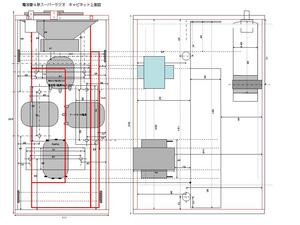

いとし子(10)UX-201A二段増幅とマグネチック型ホーンスピーカー~古典ラジオのオーディオ [オーディオのいとし子たち]

「オーディオ」はどこから来たのか

遠い昔へ、時を90年ほど遡ってみよう。

所は米国ニューヨーク。

時代は、ラジオ放送ビジネスがようやく軌道に乗り始め、真空管式のラジオ受信機の普及が本格的に始まろうとする1925年頃である。

(米国の商業用ラジオ放送の開始は1920年。日本のラジオ本放送開始は1925年)

「オーディオ」はどこから来たのか。

そして今、「オーディオ」はどこへ行くのか。

どこから来たのか、その出発点は1925年頃の「ここらあたり」だろうと思う。

その「ここらあたり」の真空管の増幅回路の形を見ると、まるで私の「最終アンプ」そのものである。

昨今の、電気・電子、それらに立脚した通信などの技術の進化は、世界が一変するほどの変わりようである。

しかしその現代においてもなお、巨岩のごとく変わらない真空管増幅器の「偉大さ」に、改めて敬意を表したい。

一般ユーザー向けの実用的な真空管が使われ始めた1925年頃のラジオ受信機。

その音声増幅部とほぼ同一の回路を採用した私の「最終アンプ」が、最新の半導体デバイスを使い、先進の回路技術を駆使した現代の最上級メインアンプと、音のクオリティーで伍するとは、何か深い意味があるのではないかと思う。

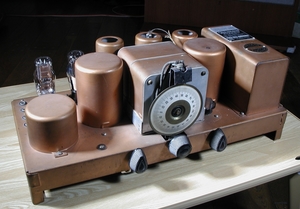

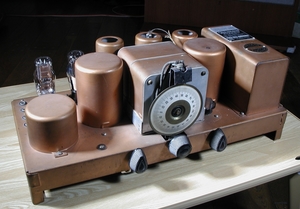

「このあたりから来た」という物証「Freshman Masterpiece」

トランス結合UX-201AドライブUX-201Aシングル増幅器+ホーンスピーカー

「ここら」とは、米国における1925年頃のラジオ受信機の中の、スピーカーを鳴らすための音声増幅部(ラジオ用語では「低周波増幅部」)と、それに接続されたスピーカーあたりではないかと思う。

具体的には「トランス結合2段増幅、UX-201AドライブUX-201Aシングル増幅器」と、「マグネチック型ホーンスピーカー」である。

この付近が、一般市民にとっての「オーディオ」の原点であり、アンプとスピーカーの源流の最深部だろう。

もちろんそれ以前にも、真空管増幅器やスピーカーは存在する。

しかし一般市民のレベルで「オーディオ」を考える場合、やはりこの時代、1925年頃が事の始まりだと思う。

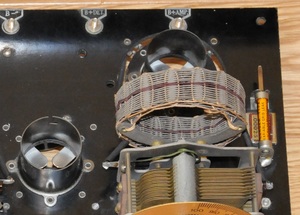

さて、その原初の真空管増幅器は、写真1・2にあるような1925年頃に作られたいくつかの米国製ラジオ受信機の内部に、共通した形で組み込まれている。

その分かり易い例として、ニューヨークを本拠地としたFreshman社のModel「Freshman Masterpiece」ラジオ受信機を紹介したい。

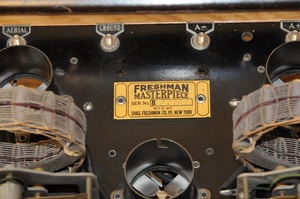

Freshman社Model「Freshman Masterpiece」ラジオ受信機

このラジオ受信機は、当時としてはめずらしく、スピーカー(マグネチック型ホーンスピーカー)を内蔵している。

また、ネーミングが秀逸である。

この会社の基本路線が「かっこいいものを安く」であったらしく、創業者のCharles Freshmanの名を冠して、それに「Masterpiece」の称号を付けたのは、なかなかの商才だと思う。

ただし残念ながら、その後のFreshman社は「安く」のツケがまわってきたのか、販売したラジオにトラブルが続発し、ついに廃業に追い込まれたという。

<写真1-1:1925年頃の「廉価版」ラジオ受信機>

**写真の左側のラジオは米国Equitable Radio社のModel「Claratone」。右側がFreshman社のModel「Freshman Masterpiece」。この2つはいずれも安価な普及品であり、特に「Claratone」は外側内側ともチープ感が漂う。しかし音が良く、フィラメントの電圧計が付いているので、私はこれが一番のお気に入り**

<写真1-2:左、「Claratone」のフィラメント電圧計。右、これら2つのラジオ受信機の電源Box>

**「Claratone」のフィラメント電圧は、メーターの下の左右のツマミ(レオスタット)で調整する。現在4.2Vを示している。このラジオの場合、この付近の電圧が最も聴きやすい音質になる。

手提げのキャッシュボックスは、この2つのラジオ受信機用の自作直流電源(当日記の最後部に内部の写真あり)。鍵が電源スイッチになっている。写真2の左側写真に写っているブリキ広告板の絵にあるような「金属箱ラジオ」に似せたつもり。当時、絵のような「金属箱ラジオ」も流行した**

<写真2:同じく1925年頃の「高級」ラジオ受信機>

**写真の上のラジオは米国Atwater Kent社のModel 20。下は同社のModel 33。Atwater Kent社は高級ラジオのメーカー。使われている各種部品も良質であり出来もよい。この2つも、すべてバラしてレストアした**

アンティークラジオで関東のラジオ局全局が受信可能

私は古い時代のラジオ受信機が好きであるが、特に初期の真空管式ラジオに惹かれる。

写真1、2は、何年か前にせっせとレストアに励んで完動させた「いとし子」である。

東京の西の郊外の自宅において、関東のラジオ局であれば室内のビニール線アンテナでよく聞こえる。

いずれのラジオも、現代のラジオのスーパーヘテロダイン方式が発明されるずっと以前の、「TRF Radio」と呼ばれる初期の回路形式の受信機である。

TRF(Tuned Radio Frequency)方式は、ラジオ周波数の高周波を、そのままコイルで同調させて増幅する形式であり、回路が簡単である反面、高周波を扱うため、発振等により動作が不安定になる問題点がある。

TRFラジオは、普通、写真のように3つのチューニングダイヤルを回して、目的のラジオ局に「ダイヤルを合わす」(チューニングする)必要がある。

写真2の下側のラジオもTRFであるが、これは少々知恵を絞って、3つのダイアルの回転をチェーンで結び、ダイヤル1つで3つのダイヤルを回してチューニングができるように工夫されている。

ただし独立した3つのダイヤルで行うようには、完全なトラッキングがとれないため、左端の小さなツマミでチューニングの微調整ができるようになっている。

オーディオの「出発点」を「Freshman Masterpiece」に見る

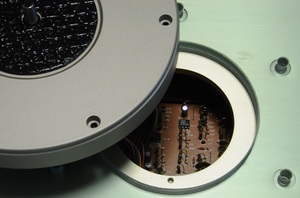

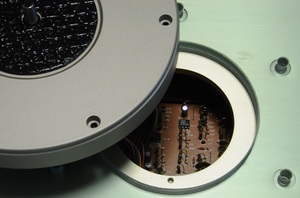

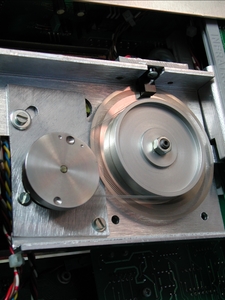

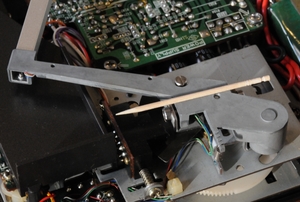

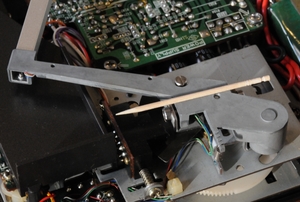

写真3は、「Freshman Masterpiece」をレストアしたときのものである。

後々のメンテナンスを考慮して、このような構造にしたのかどうかは不明であるが、大々的なメンテナンスも、このように各部を容易にバラすことができる。

写真1・2の他のラジオ受信機も、ほぼ同じような具合に分解することができる。

<写真3:「Freshman Masterpiece」の全体を各部に分解する>

**キャビネットの左側にはスピーカーのホーンが組み込まれている。奥の黒い筒の先の円筒形がマグネチック型のドライバーユニット。ラジオの回路は1枚の厚手のベークライト板に、すべての部品が取り付けられている。左手の白い箱の中は、取り外した5本の真空管(すべてUX-201A)。真空管試験器でチェックした結果、すべて使用可能であった**

General Purpose(汎用管)UX-201Aが何でもこなす

真空管の黎明期、1920年前後の「真空管発達史」を紐解くのは容易ではない。

先進各国、いくつものメーカーが入り乱れての開発競争・特許合戦を繰り広げ、大変複雑な状況であった。

そのためここでは、真空管の夜明けの時代、1920年に開始された米国における商業用ラジオ放送を見込んで市場に投入されたRCAの一般市販の真空管に限定して話を進めたい。

RCA(Radio Corporation of America)の一般市販の真空管の第1号は、1920年に登場したUV-200(希ガス入り検波用)とUV-201(増幅・発振などの汎用)であった。

いずれも純タングステン・フィラメント(5V 1A)であり、その大きな消費電力のため、フィラメント点火用のバッテリーの消耗が激しく、まだまだ実用的な真空管とは言えなかった。

当時は整流管もなく、ダイオードのような整流素子もない時代であり、一般的には「真空管はバッテリーで駆動するもの」であった(プロフェッショナル用は話が別)。

トリエーテッド・タングステン・フィラメントの開発

しかしその後、GEのフィラメント製造工場において「作業ミスによる偶然の幸運」から、エミッションが格段に優れたフィラメントが発見され、その現象を研究した結果、トリエーテッド・タングステン・フィラメントが開発された。

同時に高真空技術も確立され、さらにガスを吸着して真空度を保つゲッターも開発された。

そしてフィラメントの消費電力が1/4に減少し、エミッションが大幅に増加したトリエーテッド・タングステン・フィラメント採用の最初の真空管、UV-201(5V 0.25A)が登場した。

1922末~1923年のことであり、実用的な真空管の世界デビューである。

実用真空管の勢揃い

その後の1925年、RCAはいくつかの真空管を市場に投入し、それらは世界的な大ヒットになった。

足のピンをUV型(短い)からUX型(長い)に変更したUX-201A、その201Aのオーディオ出力をパワーアップしたUX-112(出力0.2W)、さらに強力なUX-171(0.79W)など、ラジオの時代の幕開けを宣言するとともに、世界的に広く普及することになる一連のシリーズ球であった。

これらの真空管は日本でも多くの真空管メーカーが製造し、戦前から戦後にかけての国産ラジオにも広く使われた。

<写真4:1925年に登場したRCA UX-201A 汎用(いろいろな用途に使える)真空管>

**写真1、2のどのラジオ受信機も、このUX-201Aのみで動作する。高周波増幅も、検波も、音声増幅も、すべてこの球で用が足りる。スピーカーの音量が不足する場合は、最終段の音声増幅出力管をUX-112に挿し替えればよい。球の下部のゲッターが白っぽいのは「エミ減」(エミッション低下)ではなく、ゲッターの付着が薄い部分。トップビューの球には、カメラマンの私を含め、オーディオ部屋の「全天」が写り込んでいて面白い**

「Freshman Masterpiece」に見るオーディオの始まり

さて1925年、米国のラジオ放送が始まって5年が経ち、実用的な真空管も登場してラジオ受信機は急速に普及し始めた。

居ながらにして音楽が聴ける。

イヤフォンを必要とせず、大きな音がスピーカーから出る。

家族一緒に聴いて楽しめる。

これぞ当時の人が渇望していた文明の利器である。

ラジオは、オーディオ的には「音楽が聴ける箱」であるが、社会的な意義としては、情報のmass communicationであり、それまでに類のなかった「放送」という一斉同報メディアの出現であった。

やはりオーディオの原点はここだろう。

当ブログのカテゴリー『原器を目指した「最終アンプ」(第1話)』の冒頭部で、私は真空管アンプの「原点」について、つぎのように綴った。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

自問自答

君は原器の音を聞いたことがあるか。

先達が真空管アンプの「原初」「原点」と唱えるWE-25B。

3極管WE-205Dによるシングル単段のパワーアンプ。

生産されたのは1925年ごろ。

大正14年、日本のラジオ放送(JOAK)が開始された年である。

当時は実用的な整流管がまだ開発されていなかったため、整流は同じWE-205Dのプレートとグリッドを結んで2極管とし、それを整流管として使っている。

出力は1W以下。

余計なものは一切なし。

これぞ真空管増幅器の「原点」といえるだろう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

確かに真空管アンプの原点を訪ねると、この「WE-205Dによるシングル単段パワーアンプ」に行き着くだろう。

そしてこのWEのプロフェッショナルの世界における流れは、蓄音機のレコードの「電気吹き込み」マシンに発展し、現代まで続く「音楽音源」の基盤を整備して、確固たるレコードと、レコード・ビジネスの世界を築くことになる。

今日の日記の主題からは少し外れるが、「オーディオ」を語る上で、蓄音機から電蓄、そしてステレオ装置、という進化の流れも重要である。

これに関しては、もう少し話を続けたい(当日記の最後部につづく)。

さて、プロフェッショナル側の話は置くとして、ここでは「一般市民のオーディオ」という面から、その源流を訪ねてみたい。

「オーディオ」と呼べるものの要素は、「音楽、音源、再生装置」ではないかと思う。

そう考えた場合、オーディオの原点として行き着く先は、やはり「ラジオ受信機」だろう。

「Freshman Masterpiece」の中身

本日の日記は、ラジオ受信機の解説が目的ではなく、その中に組み込まれている「オーディオ」の原点を見ることにある。

そういった観点から、分解した中身をざっと観察してみよう。

<写真5:「Freshman Masterpiece」のベークライト基板上部の部品配置>

**3組の同調コイルとバリコン、5つの真空管ソケット。基板の後ろ縁にはアンテナとアースの端子、それに3種類のバッテリー電源の端子がある。後側に3つ、前側に2つの真空管ソケットは、前2つの右側(V4)がドライバー管、左側(V5)が出力管用である**

<写真6:ラジオの検波部の重要部品「グリッドリーク」>

**左写真の右端オレンジ色の棒状のものは、真空管V3の検波回路の重要部品「グリッドリーク(高抵抗)」であり、「VARIABLE GRID LEAK」と記してある。上に突き出ている棒を出し入れすることにより、数100Kオーム~10Mオームほど抵抗値を可変することができる。到来電波の強さや受信機の状況などに合わせて最良点に調整しておく。その下にグリッドリークとパラレル接続の0.00025μF(250pF)のコンデンサーが見える。

同調コイルの構造がよく見えるが、この形式のコイルを自作することはかなり難しそう(たいていの形式のコイルは自作可能であるが)。右写真は銘板のアップ**

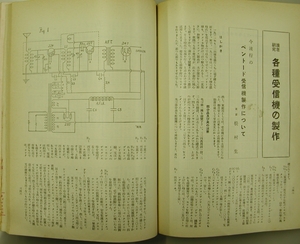

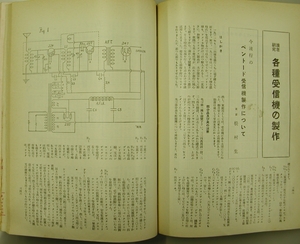

「Freshman Masterpiece」の内部配線と回路

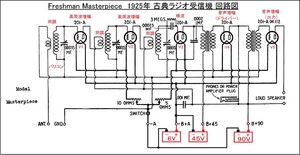

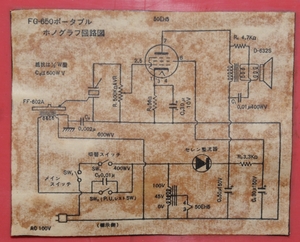

写真7と図1は「Freshman Masterpiece」実機の基板裏の配線と回路図である。

この実機の結線に合わせて、元の回路図の一部を修正してある。

アンティーク・ラジオに興味がある方は、基板の表・裏の状態と回路図とを対比してご覧になると何かの参考になるかもしれない。

このラジオ受信機は、「C電源」と呼ばれるグリッドバイアス用の電源を省略した回路を採用している。

写真1-1に「廉価版ラジオ受信機」として紹介したが、その「廉価」ゆえの省略だろう。

ただし現実的には、この当時のラジオ受信機に、グリッドバイアスを正しくかけても、音質はたいして変わらない。

レオスタット(フィラメント電圧調整ボリューム)を調整することにより、音質が大きく変わるため、グリッドバイアスによる影響はさほど関与しない、とも言える。

本機の回路では、レオスタットを絞ると、絞った分の電圧がグリッドバイアスに転化されるが、その効果は分からない。

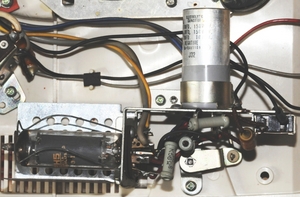

<写真7:「Freshman Masterpiece」の基板裏の配線>

**このように太い針金(銅線)で結線する方法が、この時代のラジオ受信機の代表的な配線のやり方である。**

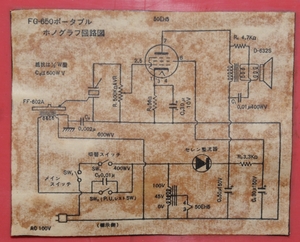

<図1:「Freshman Masterpiece」の全回路図>

**電源スイッチは、フィラメント用のON/OFFスイッチがあるだけ。B電源のスイッチはなく、常時通電状態にある(フィラメントがOFFの時、B電源は流れないので電池は消耗しない)。高周波増幅・同調部と、検波・音声増幅部とに分離されたレオスタット(フィラメント電圧調整用ボリューム)を、それぞれ適当に回して、受信感度や音質、音量などを調整する。つまり、フィラメントの電圧を調整してフィラメントのエミッションを大幅に変化させ、それによる真空管の諸特性の変化を利用する、という「おおらかで大胆」な調整法である**

1925年のラジオ受信機の「オーディオ部分」を見る

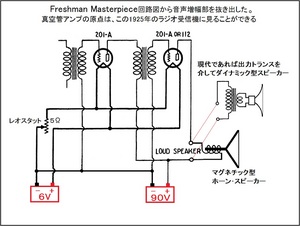

では「Freshman Masterpiece」の全回路図から、「オーディオ」の部分を抜き出してみよう。

つまり、ラジオ受信機で言うところの「低周波増幅部」、つまり音声信号(オーディオ信号)増幅部である。

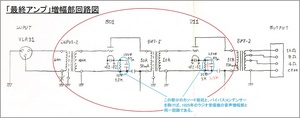

その抜き出した「オーディオ」部分が図2である。

<図2:「Freshman Masterpiece」の全回路図から、スピーカーを鳴らすための音声増幅部のみを抜き出した>

**「Freshman Masterpiece」の場合、この回路の出力にはマグネチック型ホーンスピーカーが接続されている(マグネチック型スピーカーのインピーダンスは10Kオーム程度だろう)。この回路で現代の8オームのダイナミック型スピーカーを鳴らすには、この図のように「10KΩ:8Ω」などの出力トランスを挿入すればよい**

1925年のラジオ受信機の音声増幅回路が私の「最終アンプ」と同一!

当ブログのカテゴリー『原器を目指した「最終アンプ」』において、タイトルどおりの性能を狙って「背水の陣」的な思いで製作した真空管アンプの増幅部と、図2は同じではないか。

「最終アンプ」のカソードバイアス用の抵抗とコンデンサーを取り除けば同一である。

常識的には、現代の回路技術を駆使すれば、格段に優れた増幅器が作れるのではないか、と考えるのが普通だろう。

ところが、それとはまったく逆の考え方をした「最終アンプ」が、極めて良好な音を出す。

これにはきっと、深い深い理屈があるのだろう。

その「最終アンプ」の信号増幅部(電源回路を除いた部分)が図3である。

図2と比較すれば同一であることがよく分かる。

もっとも、このような回路が「同一」であるかないかなど、あまり意味はない。

元々が、これ以上に簡素な真空管増幅器はあり得ないので、時代に関係なく、この形にならざるを得ない。

<図3:「最終アンプ」の信号増幅部の回路>

**実機では、この信号増幅部への電力供給を、有り余る容量の電源部が支えている(電源部は磐石でなければならない、という信念のもと)**

スピーカーの始まり マグネチック型スピーカー

真空管増幅器が実用になり、ラジオ受信機にも大きな音が出るスピーカーが使われるようになった。

イヤフォンを耳に当てなくても聴くことができる。

大勢の人が一度に聴くこともできる。

ラジオ受信機にとっては大進歩であった。

「真空管アンプ+スピーカー」、つまりこれが一般市民の「オーディオ」の始まりであったと考えられる。

この当時のスピーカーは、ほとんどが「マグネチック型」と呼ばれる形式のものである。

「Freshman Masterpiece」にはマグネチック型ホーンスピーカーが内臓されているが、私のセットは幸運にもスピーカーは健全であり、問題がなかった。

そのため分解することなく、残念ながら詳しい写真がない。

そこで写真1の、丸型電圧計が付いたラジオ受信機の上に乗せてあるスピーカーを代役として、写真のモデルに起用した。

「Sonora」というモデル名のラジオ用スピーカーである。

「Freshman Masterpiece」に内臓のスピーカーと同じタイプのマグネチック型ホーンスピーカーである(マグネットやヨーク等の形状は異なるかもしれない)。

<写真8:「Sonora」のマグネチック型ホーンスピーカー>

**当時のラジオ受信機は、ほとんどがスピーカーを内臓していなかったので、このような「ラジオ用スピーカー」が単体として売られていたのだろう**

このスピーカーは、外箱とホーン本体とが簡単に分離できた。

ホーン本体はドライバーと、「喉」の筒は金属であるが、それから先は木工であり、かなり粗っぽい作りである。これが「要所だけはきちんと押さえる」米国流であろう。

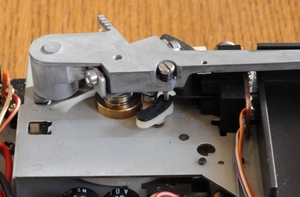

<写真9:「Sonora」のホーン本体>

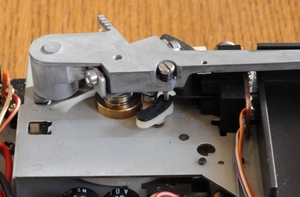

ドライバーのカバーを外して、マグネチック型の構造を見る。

日本の戦前・戦中のラジオに一般的に使われていた、U字形磁石のマグネチック型コーンスピーカーと基本的に同じ仕組み(バランスド・アーマチュア型)である。

大きな紙のコーンの代わりにホーンドライバーのダイヤフラム、薄くて小さい金属円盤を振動させる「バランスド・アーマチュア型」のマグネチック・スピーカーである。

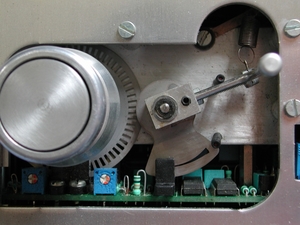

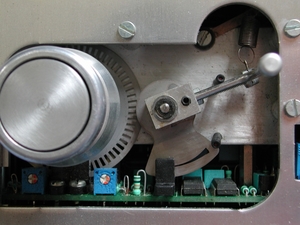

<写真10:マグネチック型ホーンスピーカーのドライバーの仕組み>

**マグネットはU字ではなく、両先端部の幅を互いに1/3ほどに削り、それをリング状にして2cmほど重ね合わせている。真横からの写真では双方のその部分がビスどめされている。真上からの写真には、可動鉄片に半田づけされた、振動を振動板に伝える細い棒の先端が見える**

マグネチック型スピーカーの音はお世辞にもいいとは言えない

「Freshman Masterpiece」に内臓のマグネチック型ホーンスピーカーも、それと同じ形式のこの「Sonora」も、音は狭帯域で硬めであり、もう少しなんとかならないか、と思う。

当ブログ『「いとし子」(6)「爺様の古ラジオ」』と組み合わされていた、国産のマグネチック型コーンスピーカーの音も似たり寄ったり、であった。

当時の人も、めずらしかったラジオに慣れてくるにしたがい、「もっといい音」への要望が高まっていったに違いない。

アンティーク・スピーカーの箱の中身は「ダイドーボイス」

実はこの「Sonora」(写真8。丸型電圧計が付いたラジオ受信機の上に乗せてあるスピーカー)の中身は、オリジナルのマグネチック型ホーンスピーカー(写真9)ではなく、16cmのダイナミック型スピーカー、ダイドーボイスのDS-16Fに「すり替え」てある。

もちろん、10KΩ:8Ωの小型の出力トランスを内臓した(図2参照)。

このようにしてダイナミック型スピーカーで聴くと、「まあこんなところだろう」程度ではあるが、長時間聴いても疲れることはない。

現代に続くダイナミック型スピーカーの発明

現代のスピーカーの仕組みと同じダイナミック型コーンスピーカーは、1924年に発明されている。

当時の人たちの「もっといい音」への切望は、ほどなく実現することになるが、普及はなかなか進まなかった。

スピーカー本体の製作コストがアップするだけでなく、音声増幅部の真空管の出力のインピーダンスを変換するための出力トランスが必要となり(図2参照)、ダイナミック型コーンスピーカーへの置換は、コストの面からそう簡単ではなかった。

高級ラジオや高級電蓄には早くから使われたと思われるが、一般のラジオなどに広く使われるには、社会全体がさらに豊かになる時代を待つことになる。

私がAtwater Kentのラジオ受信機と同時期に入手した、初期の時代の(たぶん1930年前後の)ダイナミック型コーンスピーカーを、参考までにお見せしたい。

まだ、このスピーカーユニットを取り外して調べたことはないので、折を見て分解してみたいと思っている。

なお、このOPERADIO社製のスピーカーは非常に重い。

<写真11:初期のダイナミック型コーンスピーカー>

**コーンの駆動部は、一般のスピーカーとは反対側の前面に取り付けられている。このスピーカーは、永久磁石を利用していない。また、フィールドコイル型ではあるが、ラジオの出力管のプレート電流をフィールドコイル(field excitation coil)の励磁に利用するタイプではない。その励磁電流を作るために、整流管を使った「FIELD SUPPLY PAC」が内臓されている。箱の底板に取り付けられた、トランスと整流管が付いている黒いユニットがそれである。音はマグネチック型にくらべてはるかに柔らかく、低音も出て、ずいぶんよくなった。これで音楽を聴いた当時の人は感激したことと思う。このスピーカーのインピーダンスの記載はないが、当時のラジオのスピーカー出力をつなぐことを前提としているので、10Kオーム程度だろう。その整合トランスを、スピーカーユニットのフレームに背負っている。挿してある整流管は当時のものではない**

(冒頭部からのつづき)

オーディオのもう一つの流れ~蓄音機から電蓄へ

蓄音機から電蓄、そしてステレオ装置、という進化の道もある。

円盤型レコードが登場したのは1902年であり、当時のカッティング(録音)はエレキを使わない「機械式吹き込み」であった。

そういった時代を経て、マイクロフォン、真空管増幅器、カッターヘッドなどによる、いわゆる「電気吹き込み」レコードが登場するのが1925年である。

そしてユーザー側の再生装置には、その後、電気式のピックアップ、真空管増幅器、スピーカーを使った「電気蓄音機」(電蓄)が登場した。

この「電蓄」は、従来からの機械式「蓄音機」とともに長い期間、SPレコードからLPレコードに世代交代するまで共存した*。

ここではこれ以上踏み込まないが、「オーディオ」の歴史を見るには、この蓄音機の流れもきちんと押さえておかなければならないだろう。

*エレキを使った「電蓄」が、従来の「蓄音機」を最後まで駆逐できなかったことは、「オーディオ」を考える上から、たいへん興味深い。

私の推論は、SPレコードの再生において、エレキを使った「電蓄」の音が、純機械式の「蓄音機」の音よりも「驚くほど勝っているとは評価されなかった」ことが要因の一つではないかと思う。

ご参考

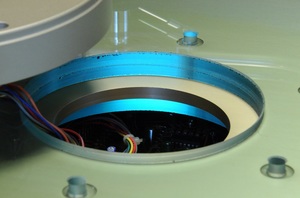

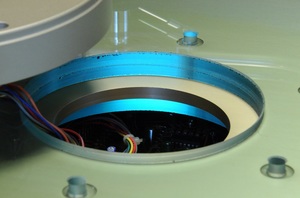

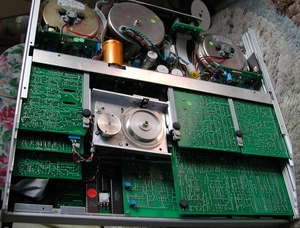

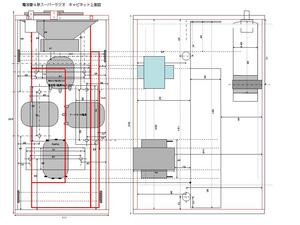

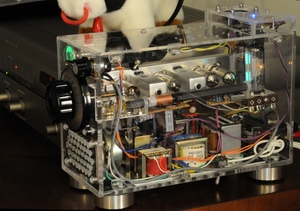

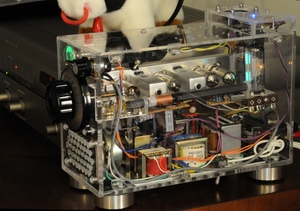

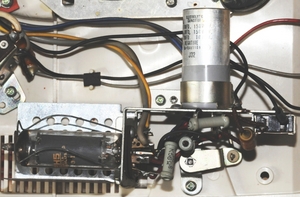

アンティーク・ラジオ用の自作直流電源

写真1に写っている水色の小さな手提げのキャッシュボックスには、当時のラジオ受信機用の直流電源が仕込んである。

写真2の壁に掛けたブリキ広告板の金属箱ラジオに似せてみた。

写真12はその内部の様子。

この手のアンティーク・ラジオ用には、定番の「ARBE-Ⅲ」という専用電源が市販されており、私もAtwater Kentに使用している。

が、それはデザイン的に面白みがないので、キャッシュボックスを利用して作ってみた。

難点は、コストが定番既製品を上回ってしまったことである。

<写真12:1925年当時のアンティークラジオ用の直流電源を組み込んだキャッシュボックス>

**5Vのスイッチング・レギュレーター1個、48Vを2個、それにノイズフィルターを組み合わせて「+5V、+45V、+90V」の直流を作っている。スイッチング・レギュレーターの高周波ノイズの影響はない**

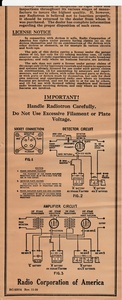

「RCA UX-201A」の元箱に入っていた使用説明書

本日の日記のもう一人の主役は「RCA UX-201A」である。

その写真4の元箱に、90年を経て茶色に変色し、少し曲げればパリッと割れそうに乾燥しきった、この球の使用説明書が入っていた。

一般のユーザーにとっては、実用的な最初期の真空管であり、同封されていたその説明書も、丁寧に分かり易く書かれている。

お時間の許す時にでも目を通していただければ、何かの参考になるのでは、と思った次第である。

<写真13:RCA UX-201Aの元箱に同封されていた使用説明書>

そして今、「オーディオ」はどこへ行くのか

CDからハイレゾオーディオ?

イヤフォンからスピーカーへ。

マグネチック型スピーカーからダイナミック型スピーカーへ。

SPレコードからLPレコードへ。

モノラルレコードからステレオレコードへ。

半導体増幅器の登場。

LPレコードからCDへ。

そして音源のダウンロード。

これらの技術の飛躍は、同時に社会にも大きく影響した「イノベーション」といえるだろう。

しかし、この項目の上位4項目(スピーカーからステレオ)までの進化で、もう出尽くした感もある。

もうそろそろ次の「真のイノベーション」が出てきてもいい時期ではないだろうか・・。

『ちょっとちょっとお父さん、イノベーションだか何だか、わけのわからないこと言ってないで、目いっぱい「れおすたっと」を回して暖かくしてもらえるかニャ』

(「いとし子(10回)UX-201A二段増幅とマグネチック型ホーンスピーカー~古典ラジオのオーディオ」 おわり)

いとし子(9) 6BQ5スケルトン化ステレオアンプ [オーディオのいとし子たち]

オーディオ仲間、この透明アクリルケースに換装した50年モノのトリオのアンプを見て曰(いわ)く。

ほんま、アホやわ。

と、ちょっと突き放して呆れ返ったように言われるようになれば、道楽も「関脇」クラスに昇進か。

当ブログの「いとし子(4)6BQ5ブースター付き電池管ラジオ」のときは、ブースターONのとき、音量に合わせてピコピコダンスを踊る「棒状マジックアイ」6E2を意味も無く光らせて喜んだ。

そのときは、

アホやな。

と言われたが、今回のニュアンスは「アホ」の断定度が高いような気がする。

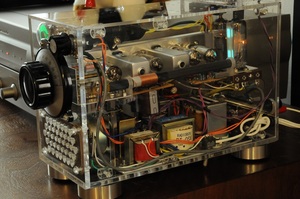

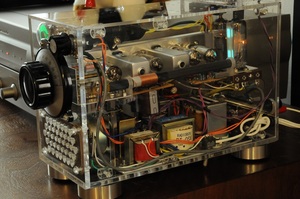

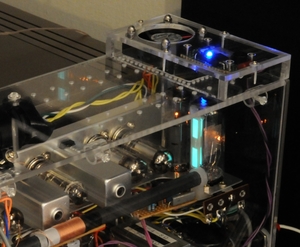

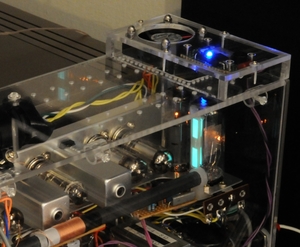

<写真1:透明アクリルケースに換装。トリオWX-111ステレオアンプ>

**もとの鉄板ケースを、3mm厚の透明アクリル板に置き換えた。出力管6BQ5の発熱は、2個の小型DCファンで対応(空冷ファンについては「いとし子(4)6BQ5ブースター付き電池管ラジオ」を参照)**

おっちゃん、中が見えたら、なんかいいことあるん?

おお見てくれるか。どや、このMT管の砲列。

・・・???

あんたら若い子は知らんやろけど、これはな、真空管ちゅうもんや。

と、ゆうても分からんやろな・・・。

<写真2:見るだけでも楽しいWX-111>

**魅力がいまいちだったWX-111が大変身。どや、このMT管の砲列。電源トランスの隣が出力管6BQ5。奥の右端がドライバー管6BA6**

もう一つのトリオ6BQ5sトライアンプ

このトリオWX-111の回路図面の記載には、1966年1月発売「AM-FMオートマチック・ステレオトライアンプ」¥34,900とある。

「オートマチック」とは、FMのモノラル放送とステレオ放送の受信モードが自動的に切り替わる、という意味である(今の人には意味不明)。

トリオは現在のKENWOODの前身であり、当時はラジオの部品メーカーを脱し、総合オーディオメーカーへ躍進する途上にあった。

WX-111は、私のオーディオ史の原点となるトリオW-10の何代目かの後継機である。

当ブログ「いとし子(3)トリオ6BQ5シングルアンプ」に登場した、「トリオW-10ステレオ・トライアンプ」は、その回路図面の記載に、1961年6月発売「AM-FMステレオトライアンプ」¥24,000とある。

つまりWX-111はW-10の5年後に登場している。

2つのトリオ・トライアンプ 進化と後退

進化

この両者の大きな違いは2点。

一つは、W-10はFMがモノラルであり、WX-111はステレオになったこと。

もう一つは、W-10はフォノイコライザーなし、WX-111にはMMカートリッジ対応フォノイコライザーが搭載されたこと。

後退

上の2つは大きな進歩であるが、50年後の真空管道楽おやじの視点で眺めると、どうであろうか。

実に残念、むしろ、けしからん「退化」が散見される。

と憤ってみても、所詮は真空管おやじの戯言であり、理解者は限りなくゼロに等しい。

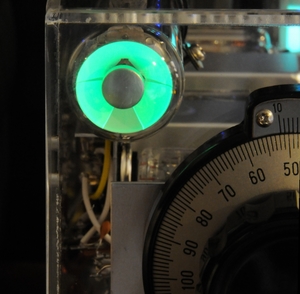

×まず、「緑に光る目玉」がない。

W-10の意匠の中心であり、強烈に人を惹きつけるマジックアイが、安っぽい小さなメーターに取り替えられている。

「寿命の心配がなく、チューニングもしやすくなった」などの屁理屈で、当時の人はごまかせても、花粉症で涙目ではあるが、道楽おやじの目は節穴ではないゾ。

×それに「整流管」はどうした。

真空管式のチュナー付きアンプだからこそ「価値がある」のに、蓋を外してみたら整流管がない。

なに? 整流管よりずっと高性能の最新式ダイオードを採用した?

「整流管を使わない管球アンプなんて、山葵(さび)ぬきの鮨(すし)より喰えない」、といったクレームが山ほど来ているだろう。

そのような話は一切ございません。当機種は、優良顧客の皆様からは、たいへんご好評いただいております。はい。

・・ま、まだあるが・・。

×AMとFMのバリコンや、チュナー回路の一部を共用しているではないか。

以前の機種ではAMとFMの別々のチューニング・ダイヤルがあったが、これは1つではないか。

AMとFMを切り替えるたびに、グルグルとやらねばならない。

老人のボケ防止の指運動をさせるつもりなら、余計なお世話である。

このおやじには、まだ10年早い。

お役には立てませんが、ほかにご不満な点がございましたらこの際どうぞ。

・・・。

<写真3:W-10とWX-111の外観>

**左W-10。右WX-111。WX-111ではチューニング・アシストのマジックアイが「安っぽいメーター」に。また、W-10ではAMとFMのチューニングダイヤルが左右に独立して付いていたが、合理化されて右上の1つなり、周波数目盛り盤も共用になった**

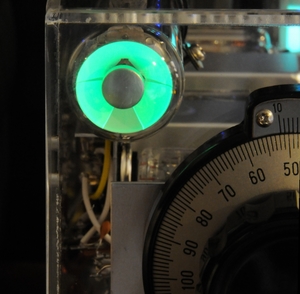

<写真4:W-10のマジックアイ6E5>

**選局ダイヤルを回して扇形の陰が狭くなれば同調点。「マジックアイ付き」は、戦後の5球スーパーラジオのセールスポイントであり盛んに使われた**

マジックアイ6E5の蛍光体の寿命は短く、規定の電圧で使用した場合は、光量が半減するまで数100時間と言われている。

私は200V以下にさげて長寿対策をしている。

<写真5:WX-111のチューニングメーターと周波数文字盤>

**マジックアイに比べればインパクトは少ないが、ベッドルームで明かりを落として眺めれば、まんざら悪くもない。文字盤は発光パネルではなく、ガラスに文字を印刷したものであり、そのガラス端の側面から豆電球の光を入射している。この時代の文字盤は、心を込めてデザインされており美しい**

<写真6:WX-111の内部>

**5年先発のW-10と比較すると、WX-111では整流管が「退化」してダイオードに置き替わった。バリコンが1つになり、チュナー回路の一部がAM-FM共用となった。左側写真の中央部には、FMのマルチプレックス部(ステレオ復調部)と、その右隣にはMMカートリッジ用のフォノイコライザー回路が新設されている。フォノイコライザーの黄色の素子は、元のカップリングコンデンサーが不良ぎみのため、交換したもの**

<写真7:出力管6BQ5の熱を排出する小型DCファン>

換気穴などを設けてもアクリルの熱対策には不十分。

強制換気用ファンが必須である。

DCファンは電磁ノイズ発生源であり、その対策など詳しくは「いとし子(4)6BQ5ブースター付き電池管ラジオ」を参照願いたい。

なおWX-111の背面には、電源スイッチ連動のACコンセントが設けられているので、DCファンの電源(DC2V~5V可変)はそこから取っている。

WX-111より5年古いW-10の内部の様子。

<写真8:W-10の内部>

**電源トランスの右側が整流管6CA4。出力トランスに挟まれて6BQ5。FM用(左)、AM用(右)のバリコンと、それぞれの文字盤、それにチューニング・ダイヤルが左右にある**

性能は向上 「趣」は後退

1960年前後のアンプやレシーバー(AMやFMのチュナーを内臓したアンプの呼称)のデザインは、内外ともに趣(おもむき)があるものが多い。

時代が下るに従い、世間のオーディオへの感心が徐々に高まり、各種コンポーネントの性能は、どんどん向上していった。

その性能と引き換えに後退していったのが、それらのセットが醸し出す趣であり、造形美であり、面白さである。

実直さとか、味のある形とか、そういった個所が「合理化」され「洗練」され、失われていった。

このような現象はオーディオ機器だけではなく、身の回りのほとんどの物に当てはまるのではないかと思う。

5年の間の「進化」と「後退」

W-10「トリオW-10ステレオ・トライアンプ」は、当ブログ「いとし子(3)トリオ6BQ5シングルアンプ」に登場した私のオーディオ史の原点である。

1961年の発売であり、トリオが総合オーディオメーカーへと成長していこうとする初期の時代の「AM-FMチュナー付きアンプ」である。

使われている部品類には、時代の貧しさを感じさせるものも一部にはあるが、全体の作りを見ると、当時のトリオが、ステレオアンプに懸けた意気込みが伝わってくる。

今日の日記の主人公は、その5年後のWX-111。

W-10とは同じコンセプトの「FM-AMチュナー付きステレオアンプ」であるが、やはり5年の進化と洗練を見ることができる。

型名、「W」と「WX」の違いの「X」は、FM放送のMultiplex(多重、つまりFMステレオ対応)を表すXである。

「趣(おもむき)」の退化をスケルトンで一発逆転

とにかくWX-111は真空管の数が多い。

整流管はダイオードに替えられたが、それでも合計14本もある。

チュナー部に8本。

フォノイコライザー部に2本。

メインアンプ部に4本。

そしてこの14本が、電源ONで全球点灯する。

たとえばCDプレーヤーをAUX入力で聴いている際にも、用のないフォノイコライザー部やチュナー部の真空管まで通電されている。

よし、常に14本のMT管に灯(ひ)が燈るなら、その景観を楽しもうではないか。

バリアブル・コンデンサー(可変容量コンデンサー)という名称どおり、羽が出たり入ったり、実に分かり易い構造のバリコンの回転も見ることができる。

真空管と仲良く並んだ、アルミ色に燦然と輝くIFTも拝める。

「シースルー」でいこう!

となったわけである。

アクリル職人の技を磨いた猫ガード

出来上がりの気品は「ガラス」で作る方が格段に上であるが、私のガラス細工の技能はゼロである。

アクリルを使うしか手はない。

要するに、写真1の右側の、元の鉄板ケースと同寸法のものを、アクリル板で作るわけである。

その程度の細工なら簡単・・、と思うが、これが結構アクリル職人の技を必要とする。

幸い、アクリル加工の技能は、そこそこ習得していた。

我が家に生息するニャン子軍団、総勢6匹の「おかげ」、というか「せい」である。

いろいろな事情から、19時ごろから24時ごろの時間帯は、我がオーディオ部屋にも彼らの侵入を、やむなく許している。

そのため、それぞれの機器に有効な対ニャン子防御策を講じなければならない。

その一つの防御モデルとして、アクリル板で作ったカバーは、単純な発想でありながら、効果は絶大である。

<写真9:アクリル板細工による自作「ネコ・ガード」作品例>

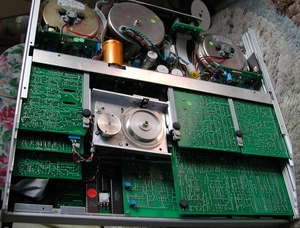

**手前から、MIDASミキシング卓、OTARI BPL-10、OTARI BX-55、DENON DN-3602RG**

ミキシング卓は、プロ用機器のバランス入出力をアンバランス入出力に変換するのが主目的(プリアンプAccuphase C-280にバランス入力がないので、やむなく使用)。

また、「いとし子」というか「骨董」というか、それらの機器が多すぎるので、音質的「序列」が低いグループの交通整理のためにも使わざるを得ない。

ニャン子は、この卓の上も平気で歩き回る。

卓を覆うアクリル板は、奥の両端がヒンジになっており、上方に大きく開けることができる。

アクリルの接着は一発勝負

これらの「作品」は、DENONのテープレコーダーの既製カバーを除き、私の手作りである。

市販のアクリル板の厚みには、1mm、2mm、3mm、5mmなどがあり、厚みに応じた切断の方法やコツがある。

接着剤は二塩化メチレンを主成分とする揮発性の高いサラサラの溶剤を使う。

この接着剤は超速乾性のため、やり直しがきかない「一発勝負」であり、細心の注意が必要である。

接着強度の確保には、接着面の、面対面の合わせ精度が要求されるが、接合強度は非常に強固である。

逆にこういった性質は、段取りさえきちんとしておけばスピーディーな作業が可能であり、大変便利である。

と、まあアクリル細工に関しては、コンソール機器の上面カバーの簡単なものを手始めに、その後は今日の日記の冒頭の話に出てきた「いとし子(4)6BQ5ブースター付き電池管ラジオ」などを作り、少し手の込んだものも攻略できるようになった。

そして今回、WX-111のシースルー化に挑戦してみたが、運よく、角々や縁の合わせ目も精度よく決まり、「まあまあよし」の出来となった。

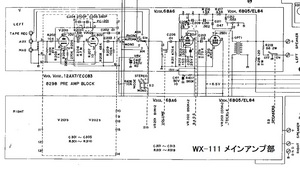

<写真10:アクリルケースの6BQ5ブースター付きスケルトン電池管ラジオ>

**アマチュア工作でも、アクリルであれば何とか格好がつけられる。ここで試みた出力管6BQ5の廃熱・冷却用の小型DCファンをWX-111にも採用した。空冷ファンについて詳しくは「いとし子(4)6BQ5ブースター付き電池管ラジオ」を参照。おバカな無意味の、ぴこぴこマジックアイ6E2が後方に見える**

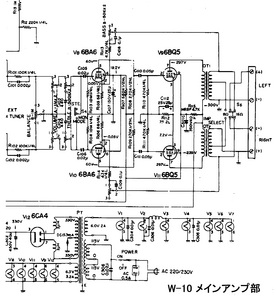

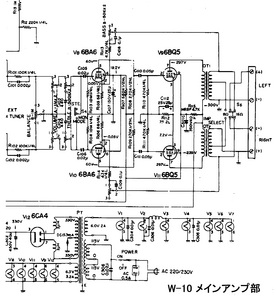

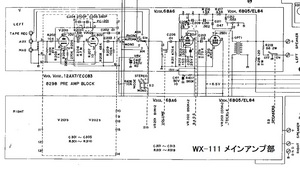

50年前のW-10とWX-111、そのメインアンプ部の回路

W-10の音はその日記にも書いたが、W-111の場合も同様に、大変心地よく耳に馴染む音である。

参考までに、W-10とWX-111のオーディオ信号増幅部の回路を紹介しておきたい。

50年前、オーディオ時代幕開け当時の、中・高級(といったクラスか)国産ステレオアンプの標準的な回路である。

これらは、昔、KENWOODさんからファックスで送っていただいた回路図の一部分である。

<図1:W-10(左)とWX-111(右)のオーディオ信号増幅部の回路>

**トーンコントロール部や、ドライバー管のカソード・バイパスコンデンサーなどに多少の違いがみられる**

さて、このスケルトンWX-111。

MT管の砲列の灯を眺めるのも楽しいが、ラジオの音も気持ちいい。

ただ、このご時世、MT管14本、「消費電力130W」がちょっと重い。

その幸せな気持ちにも後ろめたさが残る。

おっちゃん、中が見えたら、なんかいいことあるん?

そうや。

真空管の赤い灯(ひー)を見てるだけで幸せな気分になれるやろ。

・・??

見てるだけで幸せになるん? 世話ないなあ。

(「いとし子(9)トリオ6BQ5sスケルトン・ステレオアンプ」 おわり)

ほんま、アホやわ。

と、ちょっと突き放して呆れ返ったように言われるようになれば、道楽も「関脇」クラスに昇進か。

当ブログの「いとし子(4)6BQ5ブースター付き電池管ラジオ」のときは、ブースターONのとき、音量に合わせてピコピコダンスを踊る「棒状マジックアイ」6E2を意味も無く光らせて喜んだ。

そのときは、

アホやな。

と言われたが、今回のニュアンスは「アホ」の断定度が高いような気がする。

<写真1:透明アクリルケースに換装。トリオWX-111ステレオアンプ>

**もとの鉄板ケースを、3mm厚の透明アクリル板に置き換えた。出力管6BQ5の発熱は、2個の小型DCファンで対応(空冷ファンについては「いとし子(4)6BQ5ブースター付き電池管ラジオ」を参照)**

おっちゃん、中が見えたら、なんかいいことあるん?

おお見てくれるか。どや、このMT管の砲列。

・・・???

あんたら若い子は知らんやろけど、これはな、真空管ちゅうもんや。

と、ゆうても分からんやろな・・・。

<写真2:見るだけでも楽しいWX-111>

**魅力がいまいちだったWX-111が大変身。どや、このMT管の砲列。電源トランスの隣が出力管6BQ5。奥の右端がドライバー管6BA6**

もう一つのトリオ6BQ5sトライアンプ

このトリオWX-111の回路図面の記載には、1966年1月発売「AM-FMオートマチック・ステレオトライアンプ」¥34,900とある。

「オートマチック」とは、FMのモノラル放送とステレオ放送の受信モードが自動的に切り替わる、という意味である(今の人には意味不明)。

トリオは現在のKENWOODの前身であり、当時はラジオの部品メーカーを脱し、総合オーディオメーカーへ躍進する途上にあった。

WX-111は、私のオーディオ史の原点となるトリオW-10の何代目かの後継機である。

当ブログ「いとし子(3)トリオ6BQ5シングルアンプ」に登場した、「トリオW-10ステレオ・トライアンプ」は、その回路図面の記載に、1961年6月発売「AM-FMステレオトライアンプ」¥24,000とある。

つまりWX-111はW-10の5年後に登場している。

2つのトリオ・トライアンプ 進化と後退

進化

この両者の大きな違いは2点。

一つは、W-10はFMがモノラルであり、WX-111はステレオになったこと。

もう一つは、W-10はフォノイコライザーなし、WX-111にはMMカートリッジ対応フォノイコライザーが搭載されたこと。

後退

上の2つは大きな進歩であるが、50年後の真空管道楽おやじの視点で眺めると、どうであろうか。

実に残念、むしろ、けしからん「退化」が散見される。

と憤ってみても、所詮は真空管おやじの戯言であり、理解者は限りなくゼロに等しい。

×まず、「緑に光る目玉」がない。

W-10の意匠の中心であり、強烈に人を惹きつけるマジックアイが、安っぽい小さなメーターに取り替えられている。

「寿命の心配がなく、チューニングもしやすくなった」などの屁理屈で、当時の人はごまかせても、花粉症で涙目ではあるが、道楽おやじの目は節穴ではないゾ。

×それに「整流管」はどうした。

真空管式のチュナー付きアンプだからこそ「価値がある」のに、蓋を外してみたら整流管がない。

なに? 整流管よりずっと高性能の最新式ダイオードを採用した?

「整流管を使わない管球アンプなんて、山葵(さび)ぬきの鮨(すし)より喰えない」、といったクレームが山ほど来ているだろう。

そのような話は一切ございません。当機種は、優良顧客の皆様からは、たいへんご好評いただいております。はい。

・・ま、まだあるが・・。

×AMとFMのバリコンや、チュナー回路の一部を共用しているではないか。

以前の機種ではAMとFMの別々のチューニング・ダイヤルがあったが、これは1つではないか。

AMとFMを切り替えるたびに、グルグルとやらねばならない。

老人のボケ防止の指運動をさせるつもりなら、余計なお世話である。

このおやじには、まだ10年早い。

お役には立てませんが、ほかにご不満な点がございましたらこの際どうぞ。

・・・。

<写真3:W-10とWX-111の外観>

**左W-10。右WX-111。WX-111ではチューニング・アシストのマジックアイが「安っぽいメーター」に。また、W-10ではAMとFMのチューニングダイヤルが左右に独立して付いていたが、合理化されて右上の1つなり、周波数目盛り盤も共用になった**

<写真4:W-10のマジックアイ6E5>

**選局ダイヤルを回して扇形の陰が狭くなれば同調点。「マジックアイ付き」は、戦後の5球スーパーラジオのセールスポイントであり盛んに使われた**

マジックアイ6E5の蛍光体の寿命は短く、規定の電圧で使用した場合は、光量が半減するまで数100時間と言われている。

私は200V以下にさげて長寿対策をしている。

<写真5:WX-111のチューニングメーターと周波数文字盤>

**マジックアイに比べればインパクトは少ないが、ベッドルームで明かりを落として眺めれば、まんざら悪くもない。文字盤は発光パネルではなく、ガラスに文字を印刷したものであり、そのガラス端の側面から豆電球の光を入射している。この時代の文字盤は、心を込めてデザインされており美しい**

<写真6:WX-111の内部>

**5年先発のW-10と比較すると、WX-111では整流管が「退化」してダイオードに置き替わった。バリコンが1つになり、チュナー回路の一部がAM-FM共用となった。左側写真の中央部には、FMのマルチプレックス部(ステレオ復調部)と、その右隣にはMMカートリッジ用のフォノイコライザー回路が新設されている。フォノイコライザーの黄色の素子は、元のカップリングコンデンサーが不良ぎみのため、交換したもの**

<写真7:出力管6BQ5の熱を排出する小型DCファン>

換気穴などを設けてもアクリルの熱対策には不十分。

強制換気用ファンが必須である。

DCファンは電磁ノイズ発生源であり、その対策など詳しくは「いとし子(4)6BQ5ブースター付き電池管ラジオ」を参照願いたい。

なおWX-111の背面には、電源スイッチ連動のACコンセントが設けられているので、DCファンの電源(DC2V~5V可変)はそこから取っている。

WX-111より5年古いW-10の内部の様子。

<写真8:W-10の内部>

**電源トランスの右側が整流管6CA4。出力トランスに挟まれて6BQ5。FM用(左)、AM用(右)のバリコンと、それぞれの文字盤、それにチューニング・ダイヤルが左右にある**

性能は向上 「趣」は後退

1960年前後のアンプやレシーバー(AMやFMのチュナーを内臓したアンプの呼称)のデザインは、内外ともに趣(おもむき)があるものが多い。

時代が下るに従い、世間のオーディオへの感心が徐々に高まり、各種コンポーネントの性能は、どんどん向上していった。

その性能と引き換えに後退していったのが、それらのセットが醸し出す趣であり、造形美であり、面白さである。

実直さとか、味のある形とか、そういった個所が「合理化」され「洗練」され、失われていった。

このような現象はオーディオ機器だけではなく、身の回りのほとんどの物に当てはまるのではないかと思う。

5年の間の「進化」と「後退」

W-10「トリオW-10ステレオ・トライアンプ」は、当ブログ「いとし子(3)トリオ6BQ5シングルアンプ」に登場した私のオーディオ史の原点である。

1961年の発売であり、トリオが総合オーディオメーカーへと成長していこうとする初期の時代の「AM-FMチュナー付きアンプ」である。

使われている部品類には、時代の貧しさを感じさせるものも一部にはあるが、全体の作りを見ると、当時のトリオが、ステレオアンプに懸けた意気込みが伝わってくる。

今日の日記の主人公は、その5年後のWX-111。

W-10とは同じコンセプトの「FM-AMチュナー付きステレオアンプ」であるが、やはり5年の進化と洗練を見ることができる。

型名、「W」と「WX」の違いの「X」は、FM放送のMultiplex(多重、つまりFMステレオ対応)を表すXである。

「趣(おもむき)」の退化をスケルトンで一発逆転

とにかくWX-111は真空管の数が多い。

整流管はダイオードに替えられたが、それでも合計14本もある。

チュナー部に8本。

フォノイコライザー部に2本。

メインアンプ部に4本。

そしてこの14本が、電源ONで全球点灯する。

たとえばCDプレーヤーをAUX入力で聴いている際にも、用のないフォノイコライザー部やチュナー部の真空管まで通電されている。

よし、常に14本のMT管に灯(ひ)が燈るなら、その景観を楽しもうではないか。

バリアブル・コンデンサー(可変容量コンデンサー)という名称どおり、羽が出たり入ったり、実に分かり易い構造のバリコンの回転も見ることができる。

真空管と仲良く並んだ、アルミ色に燦然と輝くIFTも拝める。

「シースルー」でいこう!

となったわけである。

アクリル職人の技を磨いた猫ガード

出来上がりの気品は「ガラス」で作る方が格段に上であるが、私のガラス細工の技能はゼロである。

アクリルを使うしか手はない。

要するに、写真1の右側の、元の鉄板ケースと同寸法のものを、アクリル板で作るわけである。

その程度の細工なら簡単・・、と思うが、これが結構アクリル職人の技を必要とする。

幸い、アクリル加工の技能は、そこそこ習得していた。

我が家に生息するニャン子軍団、総勢6匹の「おかげ」、というか「せい」である。

いろいろな事情から、19時ごろから24時ごろの時間帯は、我がオーディオ部屋にも彼らの侵入を、やむなく許している。

そのため、それぞれの機器に有効な対ニャン子防御策を講じなければならない。

その一つの防御モデルとして、アクリル板で作ったカバーは、単純な発想でありながら、効果は絶大である。

<写真9:アクリル板細工による自作「ネコ・ガード」作品例>

**手前から、MIDASミキシング卓、OTARI BPL-10、OTARI BX-55、DENON DN-3602RG**

ミキシング卓は、プロ用機器のバランス入出力をアンバランス入出力に変換するのが主目的(プリアンプAccuphase C-280にバランス入力がないので、やむなく使用)。

また、「いとし子」というか「骨董」というか、それらの機器が多すぎるので、音質的「序列」が低いグループの交通整理のためにも使わざるを得ない。

ニャン子は、この卓の上も平気で歩き回る。

卓を覆うアクリル板は、奥の両端がヒンジになっており、上方に大きく開けることができる。

アクリルの接着は一発勝負

これらの「作品」は、DENONのテープレコーダーの既製カバーを除き、私の手作りである。

市販のアクリル板の厚みには、1mm、2mm、3mm、5mmなどがあり、厚みに応じた切断の方法やコツがある。

接着剤は二塩化メチレンを主成分とする揮発性の高いサラサラの溶剤を使う。

この接着剤は超速乾性のため、やり直しがきかない「一発勝負」であり、細心の注意が必要である。

接着強度の確保には、接着面の、面対面の合わせ精度が要求されるが、接合強度は非常に強固である。

逆にこういった性質は、段取りさえきちんとしておけばスピーディーな作業が可能であり、大変便利である。

と、まあアクリル細工に関しては、コンソール機器の上面カバーの簡単なものを手始めに、その後は今日の日記の冒頭の話に出てきた「いとし子(4)6BQ5ブースター付き電池管ラジオ」などを作り、少し手の込んだものも攻略できるようになった。

そして今回、WX-111のシースルー化に挑戦してみたが、運よく、角々や縁の合わせ目も精度よく決まり、「まあまあよし」の出来となった。

<写真10:アクリルケースの6BQ5ブースター付きスケルトン電池管ラジオ>

**アマチュア工作でも、アクリルであれば何とか格好がつけられる。ここで試みた出力管6BQ5の廃熱・冷却用の小型DCファンをWX-111にも採用した。空冷ファンについて詳しくは「いとし子(4)6BQ5ブースター付き電池管ラジオ」を参照。おバカな無意味の、ぴこぴこマジックアイ6E2が後方に見える**

50年前のW-10とWX-111、そのメインアンプ部の回路

W-10の音はその日記にも書いたが、W-111の場合も同様に、大変心地よく耳に馴染む音である。

参考までに、W-10とWX-111のオーディオ信号増幅部の回路を紹介しておきたい。

50年前、オーディオ時代幕開け当時の、中・高級(といったクラスか)国産ステレオアンプの標準的な回路である。

これらは、昔、KENWOODさんからファックスで送っていただいた回路図の一部分である。

<図1:W-10(左)とWX-111(右)のオーディオ信号増幅部の回路>

**トーンコントロール部や、ドライバー管のカソード・バイパスコンデンサーなどに多少の違いがみられる**

さて、このスケルトンWX-111。

MT管の砲列の灯を眺めるのも楽しいが、ラジオの音も気持ちいい。

ただ、このご時世、MT管14本、「消費電力130W」がちょっと重い。

その幸せな気持ちにも後ろめたさが残る。

おっちゃん、中が見えたら、なんかいいことあるん?

そうや。

真空管の赤い灯(ひー)を見てるだけで幸せな気分になれるやろ。

・・??

見てるだけで幸せになるん? 世話ないなあ。

(「いとし子(9)トリオ6BQ5sスケルトン・ステレオアンプ」 おわり)

いとし子(8)バスレフとアコ・サスSP採用のFMラジオ [オーディオのいとし子たち]

新春ブログ綴り初め

メーカーは違うが左右2つのラジオ、35年の歳月を隔てて、同じ男が設計し商品化した。

この2つに共通するもの、デザイン、音作り、設計のポリシー、製品作りの理念まで、オーディオ界激動の時代を越え、また彼の生涯を通して少しも揺るぎがない。

男の名はHenry Kloss(ヘンリー・クロース)。

1929年米国 Altoona、Pennsylvaniaで生まれ、2002年Cambridge、Massachusettsで没。

エミー賞の最初の受賞者の一人であり、CEA(全米家電協会)の殿堂入りを果たしたオーディオ界の巨人である。

形に惹かれてgetした2つのラジオ

姿格好に強く惹かれるものがあり、早速手に入れたFMラジオ。

入手当時は、そのラジオからオーディオの歴史の表紙を飾るに相応しい、巨人のドラマを聞けるなど、知る由もなかった。

左側のラジオ、KLH Model 21の裏側の写真4、5には、キャビネットに小さな枕のようなものが詰め込まれている(枕の中身はグラスウール)。

これを見て、AR社(Acoustic Research社)のアコースティック・サスペンション方式による小型スピーカーシステムを連想された方は、かなり年季の入ったオーディオ愛好家とお見受けする。

実はそのはず、彼はAR社設立のメンバーであり、そこで独創的なスピーカーシステムの開発を行っている。

<写真1:KLH Model 21(左)とTivoli Model One(右)>

**オーディオ界の巨人ヘンリー・クロースが作った卓上ラジオの一例。KLH Model 21は1965年、Tivoli Model Oneは2000年の発売。バックのSTAX ELS-8Xコンデンサースピーカーとも関連がある**

オーディオの開拓者ヘンリー・クロース

写真1の左は、「KLH社 Model Twenty-One」という1965年に発売された卓上FMラジオである。

私はこのラジオが、オーディオ界の巨人によって作られたことなど、何一つ知らなかった。

この姿を何かの写真で見た瞬間、強く惹かれるものがあり、すぐさまeBayで探しあてた。

もう忘れてしまった十何年も前のことであるが、このラジオの音の心地よさに驚いたものである。

この手のものでは初めて耳にするような、中低音を効かせた余裕たっぷりの鳴りっぷりは、日本の卓上ラジオでは決して聞くことができない。

家電の大型量販店を見て回れば分かるが、そもそも「音質を重視した、きちんとした作りの卓上ラジオ」など、ここ10年や20年来、国産品で見かけたことはない。

ましてや、木製キャビネットを使ってアコースティック・サスペンション方式や、バスレフ方式を採用するなど(たとえ真似事であっても)、望むべくもない。

また写真の背景に置いたSTAX ELS-8Xコンデンサースピーカーは、ダテに置いてあるわけではなく、なんと驚いたことに、このFMラジオと関連があったのだ。

<写真2:KLH Model 21 FM卓上ラジオ>

**キャビネットは14mm厚ほどのウオルナットベニア材+チップ圧縮材で、がっちり作られている。FM専用機。高域と低域のトーンコントロールが可能**

Henry Klossはヘンリー・クロスと記される場合が多いが、「クロース」と「o」を伸ばすのが正しいそうである。

KLH Model 21の前面パネル、水色のバーのすぐ下には、「MODEL TWENTY-ONE・CAMBRIDGE MASSACHUSETTS」と書かれている。

このことは、晩年に至るまでの長い期間、活躍の本拠地がケンブリッジであったことを物語っている。

写真右の卓上AM-FMラジオ「Tivoli社 Model One」は、Tivoli社を共同で設立した彼が、晩年近くの70歳になった2000年の作である。

KLH Model 21から35年、私にはこのModel Oneの姿にも、21の場合と同じ、私を惹きつけるオーラが見えた。

<写真3:Tivoli社 Model One FM-AMラジオ>

**Tivoli社の設立に参画したヘンリー・クロース70歳の第一作。今現在も市場流通機種。Tivoli社の製品群には、彼流の品質とデザインの、各種卓上オーディオ機器がラインアップされている**

巨人の偉業AR社時代

オーディオ時代到来の序曲

ヘンリー・クロースの数ある業績のなかで、日本のオーディオ愛好家にもっとも馴染み深いのは、「AR」、Acoustic Research社時代に開発した「アコースティック・サスペンション方式」による小型スピーカーシステムだと思われる。

1950年代、ヘンリー・クロースはマサチューセッツ工科大学(MIT)の学生であった。

オーディオに興味を持ったのはその頃で、学生仲間とスピーカーの研究や製作を行ったと伝えられている。

そして大学の仲間や、エドウィン・アームストロング(*注)などの協力もあり、MITの先輩であったE.Villchur(エドガー・ウィルシャー)を中心に、1954年、AR社を共同で設立した。

小型(ブックシェルフ型)でも豊かな低音を響かせるARの初代のスピーカーは、完全密閉型エアサスペンション方式のAR-1(1956年)であった。

56年は、米RCAビクターが45-45方式のステレオレコードの発表とデモを行った年である(商品化は1958年)。

ただし同方式の最初の考案者はRCAではなく、1931年に英EMIが英国特許を取得している。

時はそういった時代背景にあり、まさにオーディオ時代到来の序曲が鳴り始めていた。

そして、アコースティック・サスペンション方式を採用したAR-3a(1966年発売)は、日本でも多くのファンを獲得し、ジャズトランペッターのマイルズ・デイビスも愛用、とのうたい文句などもあって大ヒット作となった。

*注) エドウィン・アームストロング

エドウィン・アームストロング(1890-1954)。

この男も、とんでもない巨人である。

残した業績は多岐多数にわたるが、身近で分かり易い例にはつぎのようなものがある。

・再生検波回路の発明(戦前のほとんどのラジオ受信機に採用)。

・スーパーヘテロダイン方式の発明(戦後から現在までのすべてのラジオ受信機に採用)。

・周波数変調方式の発明(すべてのFM放送、FM受信機、アナログ時代のテレビ放送と受像機の音声に採用)。

この3つだけでも、今もなお、社会に文化に、計り知れない恩恵を与え続けている。

しかしこのような、現代社会の形を創り出したといえるほど重要な公共インフラを発明した彼の晩年は、幸せではなかった。

大メーカーとの特許紛争に疲れ果て、たいへん不幸な最後であった。

ともかく偉大な巨人が、KLH Model 21を作った男と出会い、力を貸したのである。

ブックシェルフ型スピーカーを実現したアコースティック・サスペンション方式の動作原理

アコースティック・サスペンションの大まかな原理は、まず第一にfo(エフゼロ:最低共振周波数)の低いスピーカーユニットを使う。

そしてスピーカー・キャビネットを気密性の高い密閉構造にして、空気の弾性をサスペンション(スピーカーのダンパー)として利用し、さらに内部を吸音材で充填することによりスピーカーのfoの上昇を抑える、というものである。

エアサスペンション型 / アコースティック・サスペンション型

話を整理すると、foの低いスピーカーユニットを小型密閉箱に入れ、空気の弾性を低域の制動(ダンパー)に利用したスピーカーシステムを「エアサスペンション型」と呼ぶ(その「副作用」としてfoが上昇する)。

また、その内部に吸音材を詰め込んで、foの上昇を抑える効果を加えたものを「アコースティック・サスペンション型」と呼んでいる。

ちなみにAR-3aの、特に中・高音ユニットの背面には、吸音材がぎっしり詰め込まれており、写真4、5の「枕」の詰め込みは、その音作りの手法をKLH Model 21に適用した例である。

<写真4:KLH Model 21の裏ぶたを外した様子>

**キャビネット上部の空間に、吸音材がぎゅうぎゅう詰めに押し込まれている**

<写真5:取り出した吸音材>

**枕カバーのような袋に、グラスウールが詰め込まれている。おそらく経年変化で変色しており、元の色は分からない**

<写真6:キャビネット上部の空間からスピーカーを覗く>

**マグネットは四角い形状のフェライトのようである。キャビネット前面パネルは木製ではなくアルミ板である**

KLH Model 9 は世界初フルレンジ・コンデンサースピーカー!

ARを退いたヘンリー・クロースは1957年、KLH社を設立した。

オーディオ愛好家向けの、Model6(スピーカー)。

Model8(卓上FMラジオ。真空管式)。

Model 11(ポータブル・ステレオレコードプレーヤー。「スーツケース・レコードプレーヤー」とも言われ、ケースから分離して設置できる2つの音質のよいスピーカーが収納されている。1962年発売)。

この後にも次々と高品質の製品を送り出していった。

さて彼は、この期間に驚くべきスピーカーを商品化している。

「KLH Model Nine」(1960年発売)。

味も素っ気もない一連の番号だけのモデル名からは考えも及ばないが、この「9」こそ、世界初のフルレンジ・コンデンサースピーカーであった。

QUAD ESL(ESL-57)は3年ほど先行した1957年の発売であるが、本物の低音が出る、再生帯域40Hz~20KHzの全帯域型としてはModel9が世界初である。

その大きさは、STAX ELS-8Xより多少小さいが、低域(ウーハー)の発音ユニットは、片側10枚あった。

初めて目にするフルレンジ・コンデンサースピーカーの面積の大きさに、当時の人はとても驚いたに違いない。

STAX ELS-8Xの低域発音ユニットは、全域とも合わせて6枚である(発音ユニットのサイズがMolel9より大きい)。

KLHでは1960年当時、いろいろな研究や試作の結果、コンデンサースピーカーで本当の低音を再生するには、その程度の面積が必要であることが分かっていたのだと思う。

そして、スピーカーに低域の豊かさを求める彼は、QUADの後追いではなく、全帯域を実現すべく大面積型を採ったのである。

日本にもModel Nineのユーザーは存在した

「KLH Model Nine」は、当時、日本のオーディオファイルにも知れており、少なくとも2桁の台数が輸入されたのではないかと推察する。

私がまだ青年の頃であったが、そのオーナーの記事などをオーディオ誌で読んだ記憶がある。

年配のオーディオファンには、このModel9の話をご存知の方も多いのではないだろうか。

1960年にKLHが大型コンデンサースピーカーを発売した4年後、日本のオーディオ業界が世界に誇る、在りし日のSTAX工業株式会社がついにフルレンジのコンデンサースピーカーを完成し、発売した。

STAX ESS-3Aと、6Aである。

当時青年であった私は、その6Aを「STAXの館」で聴いたわけである(当ブログ「甦れSTAX ELS-8X」)。

当時のSTAXの開発・設計スタッフは、このKLH Model Nineをしっかりと研究したに違いない。

私の推測では、おそらく細部ではその「おおらかな作り」に呆気にとられたのではないかと思う。

しかしフルレンジ・コンデンサースピーカーとしての先見性や基本設計には、彼らの学ぶとことが多々あったに違いない。

私のもとで鳴っているSTAX ELS-8Xにも、KLH Model Nineを作ったヘンリー・クロースの開拓者魂の痕跡が、どこかに残されているような気がする。

オーディオ/ビジュアルの先駆者

ヘンリー・クロースの才能は、オーディオだけに留まらなかった。

テレビを大画面で観る手段がなかった時代、彼は1967年にAdvent社を設立し、3管式のプロジェクションTV「VideoBeam 1000」を開発・発売した。

この功績で彼はエミー賞の最初の受賞者の一人に輝いている。

また、Dolby Bタイプのノイズリダクション・システムの開発に貢献し、それを搭載した最初のカセットデッキを開発・発売するなど、その後のカセットデッキ全盛時代の先鞭をつけたのも彼であった。

ヘンリー・クロースはその後もいくつかの会社を立ち上げ、多岐にわたる活躍をして、その時その時に、魅力ある製品を世に送り出している。

そして2000年。

最後となるTivoli Audioの設立に参画し、数々の製品を設計・製品化することになる。

これもヘンリー・クロースの設計だった

写真3のTivoli Model One AM-FM卓上ラジオの姿格好を改めてご覧いただきたい。

これも何かの写真を見て一目惚れしてgetしたものである。

一目惚れの相手の素性を調べて、ヘンリー・クロースの作であることを知り、驚くとともに納得した。

KLH時代の全製品のデザインに共通した魅力が、50年近く経てもなお、一層洗練された形で継承されている。

今まで意識したことはなかったが、写真7の背面のシリアルNo.や、製造年月「11-00」をよく見ると、発売されてまもなくの時期に購入したらしい。

(注:米国仕様のものは、日本のFM放送周波数帯域に合わせるため、内部の調整が必要になることに留意)

<写真7:Tivoli Model Oneの背面と各端子の様子>

*シリアルNo.の上方に記されている会社の住所にご注目いただきたい。なんと「Cambridge、Massachusetts」とある。35年前のKLH Model 21の前面パネルにも「Cambridge、Massachusetts」の文字がデザインされている。この時を超えた一貫性は、なんとしたことだろう**

<写真8:Model Onの内部とバスレフ用の共鳴ダクト>

**左側に黒いパイプが見える。取り扱い説明書には、「低域は、ダクト中にティッシュペーパーを詰め込んで自分好みに調整できる」とある。おもしろい**

格好はいいが、ただのラジオである。

が、そのラジオを粗末に扱ってはいけない。

頭より高い所に置かなければバチがあたる。

それほどの「オーディオの歴史」をこのラジオは包み込んでいる。

オーディオファンの私には、大変に意義深く、中低音もそこそこ深く、実にいい気持ちになるラジオである。

偶然にもこの2台にめぐり合えて、本当に幸せだと思う。

<写真9:ネタバレの私作「電池管AMラジオ」>

**当ブログ「いとし子(4)6BQ5ブースター付電池管ラジオ」から転載。「洗練度」に難点大アリであるが、これ、KLHデザインの影響大であることを分かってもらえるだろうか??**

「無人島と電話帳」の話

もしラジオが聞こえる島であれば、電話帳の代わりにヘンリー・クロースのラジオがいいな。

電源は太陽電池と充電バッテリー。

やはり何でもいいから音楽が聴けなくちゃあね。

中低音も少しは効かせて・・・。

(いとし子(8)バスレフとアコ・サスSP採用のFMラジオ おわり)

メーカーは違うが左右2つのラジオ、35年の歳月を隔てて、同じ男が設計し商品化した。

この2つに共通するもの、デザイン、音作り、設計のポリシー、製品作りの理念まで、オーディオ界激動の時代を越え、また彼の生涯を通して少しも揺るぎがない。

男の名はHenry Kloss(ヘンリー・クロース)。

1929年米国 Altoona、Pennsylvaniaで生まれ、2002年Cambridge、Massachusettsで没。

エミー賞の最初の受賞者の一人であり、CEA(全米家電協会)の殿堂入りを果たしたオーディオ界の巨人である。

形に惹かれてgetした2つのラジオ

姿格好に強く惹かれるものがあり、早速手に入れたFMラジオ。

入手当時は、そのラジオからオーディオの歴史の表紙を飾るに相応しい、巨人のドラマを聞けるなど、知る由もなかった。

左側のラジオ、KLH Model 21の裏側の写真4、5には、キャビネットに小さな枕のようなものが詰め込まれている(枕の中身はグラスウール)。

これを見て、AR社(Acoustic Research社)のアコースティック・サスペンション方式による小型スピーカーシステムを連想された方は、かなり年季の入ったオーディオ愛好家とお見受けする。

実はそのはず、彼はAR社設立のメンバーであり、そこで独創的なスピーカーシステムの開発を行っている。

<写真1:KLH Model 21(左)とTivoli Model One(右)>

**オーディオ界の巨人ヘンリー・クロースが作った卓上ラジオの一例。KLH Model 21は1965年、Tivoli Model Oneは2000年の発売。バックのSTAX ELS-8Xコンデンサースピーカーとも関連がある**

オーディオの開拓者ヘンリー・クロース

写真1の左は、「KLH社 Model Twenty-One」という1965年に発売された卓上FMラジオである。

私はこのラジオが、オーディオ界の巨人によって作られたことなど、何一つ知らなかった。

この姿を何かの写真で見た瞬間、強く惹かれるものがあり、すぐさまeBayで探しあてた。

もう忘れてしまった十何年も前のことであるが、このラジオの音の心地よさに驚いたものである。

この手のものでは初めて耳にするような、中低音を効かせた余裕たっぷりの鳴りっぷりは、日本の卓上ラジオでは決して聞くことができない。

家電の大型量販店を見て回れば分かるが、そもそも「音質を重視した、きちんとした作りの卓上ラジオ」など、ここ10年や20年来、国産品で見かけたことはない。

ましてや、木製キャビネットを使ってアコースティック・サスペンション方式や、バスレフ方式を採用するなど(たとえ真似事であっても)、望むべくもない。

また写真の背景に置いたSTAX ELS-8Xコンデンサースピーカーは、ダテに置いてあるわけではなく、なんと驚いたことに、このFMラジオと関連があったのだ。

<写真2:KLH Model 21 FM卓上ラジオ>

**キャビネットは14mm厚ほどのウオルナットベニア材+チップ圧縮材で、がっちり作られている。FM専用機。高域と低域のトーンコントロールが可能**

Henry Klossはヘンリー・クロスと記される場合が多いが、「クロース」と「o」を伸ばすのが正しいそうである。

KLH Model 21の前面パネル、水色のバーのすぐ下には、「MODEL TWENTY-ONE・CAMBRIDGE MASSACHUSETTS」と書かれている。

このことは、晩年に至るまでの長い期間、活躍の本拠地がケンブリッジであったことを物語っている。

写真右の卓上AM-FMラジオ「Tivoli社 Model One」は、Tivoli社を共同で設立した彼が、晩年近くの70歳になった2000年の作である。

KLH Model 21から35年、私にはこのModel Oneの姿にも、21の場合と同じ、私を惹きつけるオーラが見えた。

<写真3:Tivoli社 Model One FM-AMラジオ>

**Tivoli社の設立に参画したヘンリー・クロース70歳の第一作。今現在も市場流通機種。Tivoli社の製品群には、彼流の品質とデザインの、各種卓上オーディオ機器がラインアップされている**

巨人の偉業AR社時代

オーディオ時代到来の序曲

ヘンリー・クロースの数ある業績のなかで、日本のオーディオ愛好家にもっとも馴染み深いのは、「AR」、Acoustic Research社時代に開発した「アコースティック・サスペンション方式」による小型スピーカーシステムだと思われる。

1950年代、ヘンリー・クロースはマサチューセッツ工科大学(MIT)の学生であった。

オーディオに興味を持ったのはその頃で、学生仲間とスピーカーの研究や製作を行ったと伝えられている。

そして大学の仲間や、エドウィン・アームストロング(*注)などの協力もあり、MITの先輩であったE.Villchur(エドガー・ウィルシャー)を中心に、1954年、AR社を共同で設立した。

小型(ブックシェルフ型)でも豊かな低音を響かせるARの初代のスピーカーは、完全密閉型エアサスペンション方式のAR-1(1956年)であった。

56年は、米RCAビクターが45-45方式のステレオレコードの発表とデモを行った年である(商品化は1958年)。

ただし同方式の最初の考案者はRCAではなく、1931年に英EMIが英国特許を取得している。

時はそういった時代背景にあり、まさにオーディオ時代到来の序曲が鳴り始めていた。

そして、アコースティック・サスペンション方式を採用したAR-3a(1966年発売)は、日本でも多くのファンを獲得し、ジャズトランペッターのマイルズ・デイビスも愛用、とのうたい文句などもあって大ヒット作となった。

*注) エドウィン・アームストロング

エドウィン・アームストロング(1890-1954)。

この男も、とんでもない巨人である。

残した業績は多岐多数にわたるが、身近で分かり易い例にはつぎのようなものがある。

・再生検波回路の発明(戦前のほとんどのラジオ受信機に採用)。

・スーパーヘテロダイン方式の発明(戦後から現在までのすべてのラジオ受信機に採用)。

・周波数変調方式の発明(すべてのFM放送、FM受信機、アナログ時代のテレビ放送と受像機の音声に採用)。

この3つだけでも、今もなお、社会に文化に、計り知れない恩恵を与え続けている。

しかしこのような、現代社会の形を創り出したといえるほど重要な公共インフラを発明した彼の晩年は、幸せではなかった。

大メーカーとの特許紛争に疲れ果て、たいへん不幸な最後であった。

ともかく偉大な巨人が、KLH Model 21を作った男と出会い、力を貸したのである。

ブックシェルフ型スピーカーを実現したアコースティック・サスペンション方式の動作原理

アコースティック・サスペンションの大まかな原理は、まず第一にfo(エフゼロ:最低共振周波数)の低いスピーカーユニットを使う。

そしてスピーカー・キャビネットを気密性の高い密閉構造にして、空気の弾性をサスペンション(スピーカーのダンパー)として利用し、さらに内部を吸音材で充填することによりスピーカーのfoの上昇を抑える、というものである。

エアサスペンション型 / アコースティック・サスペンション型

話を整理すると、foの低いスピーカーユニットを小型密閉箱に入れ、空気の弾性を低域の制動(ダンパー)に利用したスピーカーシステムを「エアサスペンション型」と呼ぶ(その「副作用」としてfoが上昇する)。

また、その内部に吸音材を詰め込んで、foの上昇を抑える効果を加えたものを「アコースティック・サスペンション型」と呼んでいる。

ちなみにAR-3aの、特に中・高音ユニットの背面には、吸音材がぎっしり詰め込まれており、写真4、5の「枕」の詰め込みは、その音作りの手法をKLH Model 21に適用した例である。

<写真4:KLH Model 21の裏ぶたを外した様子>

**キャビネット上部の空間に、吸音材がぎゅうぎゅう詰めに押し込まれている**

<写真5:取り出した吸音材>

**枕カバーのような袋に、グラスウールが詰め込まれている。おそらく経年変化で変色しており、元の色は分からない**

<写真6:キャビネット上部の空間からスピーカーを覗く>

**マグネットは四角い形状のフェライトのようである。キャビネット前面パネルは木製ではなくアルミ板である**

KLH Model 9 は世界初フルレンジ・コンデンサースピーカー!

ARを退いたヘンリー・クロースは1957年、KLH社を設立した。

オーディオ愛好家向けの、Model6(スピーカー)。

Model8(卓上FMラジオ。真空管式)。

Model 11(ポータブル・ステレオレコードプレーヤー。「スーツケース・レコードプレーヤー」とも言われ、ケースから分離して設置できる2つの音質のよいスピーカーが収納されている。1962年発売)。

この後にも次々と高品質の製品を送り出していった。

さて彼は、この期間に驚くべきスピーカーを商品化している。

「KLH Model Nine」(1960年発売)。

味も素っ気もない一連の番号だけのモデル名からは考えも及ばないが、この「9」こそ、世界初のフルレンジ・コンデンサースピーカーであった。

QUAD ESL(ESL-57)は3年ほど先行した1957年の発売であるが、本物の低音が出る、再生帯域40Hz~20KHzの全帯域型としてはModel9が世界初である。

その大きさは、STAX ELS-8Xより多少小さいが、低域(ウーハー)の発音ユニットは、片側10枚あった。

初めて目にするフルレンジ・コンデンサースピーカーの面積の大きさに、当時の人はとても驚いたに違いない。

STAX ELS-8Xの低域発音ユニットは、全域とも合わせて6枚である(発音ユニットのサイズがMolel9より大きい)。

KLHでは1960年当時、いろいろな研究や試作の結果、コンデンサースピーカーで本当の低音を再生するには、その程度の面積が必要であることが分かっていたのだと思う。

そして、スピーカーに低域の豊かさを求める彼は、QUADの後追いではなく、全帯域を実現すべく大面積型を採ったのである。

日本にもModel Nineのユーザーは存在した

「KLH Model Nine」は、当時、日本のオーディオファイルにも知れており、少なくとも2桁の台数が輸入されたのではないかと推察する。

私がまだ青年の頃であったが、そのオーナーの記事などをオーディオ誌で読んだ記憶がある。

年配のオーディオファンには、このModel9の話をご存知の方も多いのではないだろうか。

1960年にKLHが大型コンデンサースピーカーを発売した4年後、日本のオーディオ業界が世界に誇る、在りし日のSTAX工業株式会社がついにフルレンジのコンデンサースピーカーを完成し、発売した。

STAX ESS-3Aと、6Aである。

当時青年であった私は、その6Aを「STAXの館」で聴いたわけである(当ブログ「甦れSTAX ELS-8X」)。

当時のSTAXの開発・設計スタッフは、このKLH Model Nineをしっかりと研究したに違いない。

私の推測では、おそらく細部ではその「おおらかな作り」に呆気にとられたのではないかと思う。

しかしフルレンジ・コンデンサースピーカーとしての先見性や基本設計には、彼らの学ぶとことが多々あったに違いない。

私のもとで鳴っているSTAX ELS-8Xにも、KLH Model Nineを作ったヘンリー・クロースの開拓者魂の痕跡が、どこかに残されているような気がする。

オーディオ/ビジュアルの先駆者

ヘンリー・クロースの才能は、オーディオだけに留まらなかった。

テレビを大画面で観る手段がなかった時代、彼は1967年にAdvent社を設立し、3管式のプロジェクションTV「VideoBeam 1000」を開発・発売した。

この功績で彼はエミー賞の最初の受賞者の一人に輝いている。

また、Dolby Bタイプのノイズリダクション・システムの開発に貢献し、それを搭載した最初のカセットデッキを開発・発売するなど、その後のカセットデッキ全盛時代の先鞭をつけたのも彼であった。

ヘンリー・クロースはその後もいくつかの会社を立ち上げ、多岐にわたる活躍をして、その時その時に、魅力ある製品を世に送り出している。

そして2000年。

最後となるTivoli Audioの設立に参画し、数々の製品を設計・製品化することになる。

これもヘンリー・クロースの設計だった

写真3のTivoli Model One AM-FM卓上ラジオの姿格好を改めてご覧いただきたい。

これも何かの写真を見て一目惚れしてgetしたものである。

一目惚れの相手の素性を調べて、ヘンリー・クロースの作であることを知り、驚くとともに納得した。

KLH時代の全製品のデザインに共通した魅力が、50年近く経てもなお、一層洗練された形で継承されている。

今まで意識したことはなかったが、写真7の背面のシリアルNo.や、製造年月「11-00」をよく見ると、発売されてまもなくの時期に購入したらしい。

(注:米国仕様のものは、日本のFM放送周波数帯域に合わせるため、内部の調整が必要になることに留意)

<写真7:Tivoli Model Oneの背面と各端子の様子>

*シリアルNo.の上方に記されている会社の住所にご注目いただきたい。なんと「Cambridge、Massachusetts」とある。35年前のKLH Model 21の前面パネルにも「Cambridge、Massachusetts」の文字がデザインされている。この時を超えた一貫性は、なんとしたことだろう**

<写真8:Model Onの内部とバスレフ用の共鳴ダクト>

**左側に黒いパイプが見える。取り扱い説明書には、「低域は、ダクト中にティッシュペーパーを詰め込んで自分好みに調整できる」とある。おもしろい**

格好はいいが、ただのラジオである。

が、そのラジオを粗末に扱ってはいけない。

頭より高い所に置かなければバチがあたる。

それほどの「オーディオの歴史」をこのラジオは包み込んでいる。

オーディオファンの私には、大変に意義深く、中低音もそこそこ深く、実にいい気持ちになるラジオである。

偶然にもこの2台にめぐり合えて、本当に幸せだと思う。

<写真9:ネタバレの私作「電池管AMラジオ」>

**当ブログ「いとし子(4)6BQ5ブースター付電池管ラジオ」から転載。「洗練度」に難点大アリであるが、これ、KLHデザインの影響大であることを分かってもらえるだろうか??**

「無人島と電話帳」の話

もしラジオが聞こえる島であれば、電話帳の代わりにヘンリー・クロースのラジオがいいな。

電源は太陽電池と充電バッテリー。

やはり何でもいいから音楽が聴けなくちゃあね。

中低音も少しは効かせて・・・。

(いとし子(8)バスレフとアコ・サスSP採用のFMラジオ おわり)

いとし子(7)美麗!ガラスのターンテーブルMarantz Tt1000 [オーディオのいとし子たち]

CD30周年を失念

まったく気付かなかった。

CD(コンパクトディスク)の登場は1982年である。

「30周年」に当たる2012年は過ぎてしまった。

人生における30歳は「而立(じりつ)」とされ、「自分の立場ができる」歳だそうだ。

人の成長に比べると、どうやらCDの方がずっと早かったようである。

いやいやまことに申し訳ない。

私自身、CDなくして日々の生活を送れないほどお世話になりながら、失念してワイン一杯のお祝いもしなかったとは・・。

ラジオ80周年とか、テレビ60周年とか騒いでいたのに、それらにも匹敵するCDの30周年はどうしたんだ。

と憤っても、誰も相手にしてくれそうもない。

「CD」登場の意義はたいへん大きかった。

それはオーディオの世界だけの話ではなく、21世紀の世界における「歴史に残る大革命」ベスト10に入るであろうエポックメイキングな出来事である。

CDの、音質を含めた性能やそのデジタル理論、一般ユーザー向けに大きく改善された取り扱いの利便性は、まさに画期的であった。

さらにCDは、来たるべきデジタル時代の幕開けを宣言しただけでなく、その新時代の象徴として、今でも虹のような輝きを放っている。

CD(デジタル技術の象徴)は生まれながらに、やがて来るデジタル時代、ネット時代における「音源の媒体」の概念を、根底から変えてしまうほどの可能性を内包していたのである。

一方、それまで半世紀に渡って、音楽ファンやオーディオファンはもちろん、お父さんやお母さん、その子供たちにまで広く親しまれてきたアナログレコードの絶滅は、時間の問題であった。

アナログレコードの絶滅

「CD」後、30年を越えた昨今、アナログレコードは生産・製造において、ほぼ絶滅した、かに見える。

ところが今日でも、国内、海外とも、ごく一部で限定的な生産が行なわれている。

CDの総生産枚数と比較すれば0%のコンマ以下、ゼロをいくつ並べても追いつかないものの、それでもなお、様々な企画による新プレスのアナログレコードがリリースされている。

中古レコードショップや通販店は、まだあちこちで見かけるが、新規のレコード盤が、ごく少数ではあるが、いまだにリリースされているなど、ちょっと意外な状況である。

要するに今もなお、昔の中古盤を探すだけでなく、新しくプレスされた盤を熱望するレコードファンが、ある程度の数、存在しているわけである。

この事実は今現在も、レコードプレーヤーでレコード盤を愛聴している「レコードファン」が健在であり、CD以降30年が経過した今も、レコード盤にはまだまだ「捨てられない魅力」があることの証である。

レコード盤の魅力

その魅力とは何か。

昔からレコードを聴いていて、それが今も続いているからか(至極当然)。

レコード盤の音か。

レコードの大きなジャケットか。

ターンテーブル、トーンアーム、カートリッジといったメカか。

それとも「レコードをかけるという一連の行為」そのものか。

おそらくこれらのどの部分にも、CDにはない、CDでは失われてしまった魅力があるに違いない。

が、しかし、それらがノスタルジックな魅力であれば、消滅するのに何十年もの時間はかからないはずだ。

30年も経てば完全絶滅していてもおかしくはない。

やはりレコード盤やレコードプレーヤーには、何か世界共通の普遍的な魅力があるに違いない。

現用のレコードプレーヤー

アナログレコードを聴くための私のメインプレーヤーは、当ブログの「コンポ」シリーズ(第1回)で紹介した「OTARI BPL-10」である。

その姿も気に入っているが、使いやすさ抜群、そして音は申し分ない。

Technics SP-10MKⅡAの性能をほとんどフルに引き出していると思われる。

ターンテーブルの音に、これ以上の「何か」を求めるとなると、部屋の床構造から、プレイヤーシステムのすべてを根本的に見直さなければならなくなるのでは、と感じている。

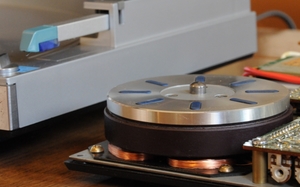

ガラスのターンテーブル

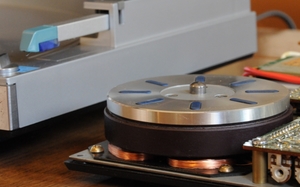

今日の日記は、メインターンテーブルBPL-10の傍らに寄り添う、世にも稀な美形プレーヤーである。

当ブログの「甦れ8X」(第3話)の写真2に、その遠くの姿が写っていたので、ターンテーブル愛好家諸兄の中には、気付かれた方もおられたかもしれない。

見るも眩しく窓の光を跳ね返しているそれは、Marantz Tt1000。

8mm厚の強化アルミ板を、2枚の15mm厚特殊ガラス版でサンドイッチにして、無共振ベースを実現した稀有の構造を持つターンテーブルである。

私はこのTt1000をOTARIと同じぐらいの頻度で使っている(現在は別部屋の新入りSTAX ELS-8X用に移動)。

これを回すとき、なぜかとても清々しく、いい気持ちになれる。

姿・形が心に反映するのではないかと思う。

また、ボタンに指先を触れるだけて操作ができるフィーリングは「快感」といっていい。

<写真1:Marantz Tt1000 レコードプレーヤー・システム>

**後ろのカーテンの下から漏れる光が、ガラスの板の背面から入り、中を通り抜けて手前の面が輝いている。8mm厚の強化アルミ板を、2枚の15mm厚特殊ガラス版でサンドイッチにした構造に注目願いたい。1980年発売**

このターンテーブルは見た目が美形であるためか、性能よりも「格好優先モノ」と思われがちであるが、それはとんでもない誤解である。

だいたい「格好優先」(性能そこそこ)などで、15mm厚のガラス版を、カットし、削りだし、大小の穴を穿ち、溝を彫り、研磨するなどの、おそろしく困難な細工(=手間・時間・コストがかかる)ができるはずもない。

このターンテーブルのベースになっているガラス板の部分をよく観察すれば、よくぞまあ、このような大小込み入った加工をやっつけてしまったものだ、と感嘆する。

どこのガラス加工工場を、どのように口説いて作らせたのか、その経緯を知りたいものである。

性能を追求したら「美麗」がついてきた

信頼ある企業の、コンシューマ相手の市販製品である以上、総合的に見た採算を無視してまでの「暴挙」はあり得ない。

そもそもこれほどのガラス加工を行うともなれば、よほどの信念と覚悟がなければできるものではない。

そこには、ガラスとアルミの積層構造による防振・制振効果を「設計の基本」とした、高性能・高音質のターンテーブル開発計画があったに違いない。

そして素材に見合った形をデザイナーがイメージするなかで、必然的にこのような美麗なフォームに収斂したのだろう。

再度繰り返したい。

最初に「美麗」があったのではなく、防振・制振の目的上、まずガラスとアルミ素材の積層構造があり、高性能・高音質を追求していったら、必然的に(勝手に)美形になったのである。

<写真2:数年前にリリースされた往年の名盤の高音質復刻盤と昔の原盤>

手持ちの一例であるが、上段より、エソテリック(株)がリリースした「英DECCA復刻名盤シリーズ」のLPとCDの一枚。

アンセルメ、スイスロマンドの「三角帽子」の復刻盤のLPとCD(2009年発売)である。

中央の踊る女性のジャケットは、その原盤の日本プレス盤(1962年)とDECCA原盤(これは一つ前の録音でモノラル盤)。

下段の4トラックテープは米国プリント(このテープは保存性の悪いアセテートベース。大事なお気に入りのテープなのでハブが太いリールに巻いて養生している)。

Marantz Tt1000

何事も「盛ん」な時代は「こわい」ものだ。

このような製品が出現するから面白い。

これほど美しく、音響的にも本格的な作りのターンテーブルは、内外とも、他にはない。

ガラスを主構造に用い、まるで美術工芸品のような製品は、もう決して作られることはないだろう。

このMarantz Tt1000は、時代が味方すれば、このような生産合理性のない製品も、時として生まれるという、オーディオ業界の「よき時代」の忘れ形見のようなものだと思う。

<写真3:Tt1000の斜め横の全景>

**15mm厚のこれだけの量のガラス板は大変な重量になる。全重量は26Kgであるが、これは大人の男が、腰を入れて踏ん張らないと持ち上がらない。この写真から、インシュレーターの足の穴、操作ボタンの穴、2つのトーンアームの取り付け穴、モーターの据付穴、それに四隅のカット、すべての縁の面取りと研磨などなど、いかに困難なガラスの加工が必要かを推測していただきたい**

<写真4:Tt1000のブランド・ロゴとモデル名>

**1980年当時、marantzは「ESOTECシリーズ」として、高級メインアンプやプリアンプなどを展開していた**

<写真5:タッチセンサーによる操作ボタン>

**操作はすべて、指先でボタンに軽く触れることによって行う。いわゆるタッチセンサーである。ターンテーブルは重量級であるが立ち上がりは早くストレス感はない**

無共振構造とスペック

Tt1000の構造は、2つの材質を重ねることによる防振・制振理論に基づいている。

質量の異なる2つの材料を重ねると、内部摩擦により振動エネルギーが熱に変換されるため、振動が減衰し、高い防振・制振効果が得られるという理論である。

ターンテーブルベースは、8mm厚のアルミ板を15mm厚のガラスで挟み込んだ三重構造。

ターンテーブルは、5mm厚の硬質ガラスシートを含め、重量3.4Kg。

モーターは電磁ブレーキ付きハイトルク・ブラシレスDCモーターで、起動トルクは1.6Kg・cm。

全重量26Kg。

Tt1000の主なスペックはこのようなものである。

<写真6:主トーンアームdynavector DV505>

**主トーンアームはdynavectorのDV505が付けてある。このDV505はOTARIのBPL-10にも付けているが、トレース能力は比肩するものなし(後継機を除き)。使い勝手も非常によい**

<写真7:DV505の水平回転方向の電磁ダンパー部>

**丸い2つの強力な磁石に挟まれた間隙を、アルミの円弧状のバーが動く(出入りする)際に発生する渦電流により、水平回転のダンパーとして機能する**

<写真8:副トーンアーム SAEC WE-407/23の背面view>

**とても精密かつ堅牢に作られ、ナイフエッジ等のガタなど曖昧なところが一切ない。信頼性が高く、安心して使える。アームスタビライザーのAS-500Eは、ベース底面の穴の関係から残念ながら取り付けられない(ベースがきわめて強固なので、その必要性はないと思うが)。**

<写真9:副トーンアーム SAEC WE-407/23の操作側view>

**見ているだけで気持ちがよくなるほどの、すばらしい精度の工作**

レコードプレーヤーの魅力

身近にあるものでは、レコードプレーヤーほど、気持ちを落ち着かせるものはない。

逆に、心が安定しているときでなければ、レコードプレーヤーに盤を乗せることができないのかもしれない。

まずジャケットから注意深く盤を取り出し、その盤の中心穴を通してターンテーブルのスピンドルを見る。

ミサイル誘導装置のロックオンのようなものだ。

穴から見えるスピンドルの目線がガイドになり、一発でターンテーブルに乗せることができる。

レコード盤の心得の「イ」

一発で落とし込むことができずにあちこち探し、穴の周囲のレーベル面に、醜いヒゲなどをつけてはいけない。

そんなことは神経質すぎるとか、どうとかの話ではない。

この程度のことは、レコード盤愛好家の心得の「イロハのイ」である。

こういった心遣いができないようでは、いくつかのメカの非常に微妙な組み合わせで構成されるレコードプレーヤーを、最良の状態に整備し、最良の音を引き出すことなど、どだい無理な話である。

その微妙なことの組み合わせを追い込んでいくことが面白いところでもあり、また時代に取り残された要因の一つでもある。

<写真10:レコード盤に針を下ろす>

**DV505にはアームリフターが装備されていないので、ちょっと熟練を要する。演奏が始まる前のいい感じの「針音のプロローグ」で、耳の肥えた人であれば、Tt1000の力量が計れるかもしれない**

針をおろす

ターンテーブルを回し、盤面に慎重に針を下ろす。

針が盤の表面を滑走する音に続いて、針が溝に落ち込む音。

そして軽快でダンピングの効いた針音のプロローグとともに、聴きなれた、もう何十回となく繰り返された演奏が、また新しく眼前に広がる。

さあ暫くの時間、お気に入りの演奏に浸ろう。

今日は割合いい感じに聴こえる。

抵抗なく聴く心に溶け込むようなグッドバランスの音が出たときは(生理的にそのように聞こえたとき、かもしれないが)、演奏に興奮することがあっても、精神的には大変リラックスしているのだろう。

<写真11:全体の印象は「クール」>

**ガラスなので冷たい印象が強いが、改めて見ると飾りっけなし。メカニカルな機能美に全体が包まれているように感じられる*

<写真12:お気に入りのヘッドシェルとカートリッジ>

**ヘッドシェルはORSONICのAV-101。なぜかこれがいい具合。この写真のカートリッジはHighponicのMC-A3が付いている。SAECのアームにも同じヘッドシェルの黒が付いている**

再生音は、そのつど違って聞こえる

同じ盤、同じ再生装置であっても、そのつど、音や演奏に対する感じ方が違う。

その時の気分、体調、室温、湿度、気圧、室外の騒音や暗騒音、AC100Vの商用電源の電圧や波形の良し悪し。

まだまだ気付かないパラメータがあるかもしれない。

おそらくそれらの変動要素が、聴く人と、入り口から出口までのすべての装置に何らかの影響を与えているものと思う。

それらがたまたま、うまくいっている時のアナログレコードの再生音は、本当に素晴らしい。

音質などを表現する際によく使われる「オーディオ用語」、解像度、粒立ち、ダンピング、スピード、音離れ等々を持ち出すことがためらわれる「たいへん良好な」音の世界が展開される。

<写真13:背後から小さなライトで照らした様子>

**この清涼な「透明感」は、ガラスでなければ演出できない**

レコード盤は磨り減るか

「擦り切れるほど聴いたレコード」という言い方がある。

しかし、レコード盤を大切に扱っている人が、整備されたレコードプレーヤーで再生するかぎり、好きな盤を繰り返し繰り返し何回も聴くという行為であれば、レコード盤が磨り減ってダメになることは、普通はない。

ビニール盤 vs ダイアモンド針。

硬さでは、蒟蒻(こんにゃく) vs 鉄ほどの違いがあるのに、ダイアモンド針が磨耗して使えなくなっても、ビニール盤はほとんど無傷である。

まことに興味深い現象が、ビニール盤のグルーヴ(groove:溝)と、その溝をトレースするダイアモンド針との接触面に生じているようだ。

おそらく溝にかかる針先の単位面積当たりの強大な圧力と、柔らかいビニールの変形と復元の関係に、その秘密があるのだろう。

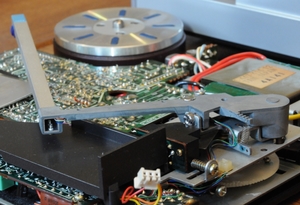

モーター部を取り外してみる

この美麗Tt1000が、どの程度気合を入れて作られているのか、ちょっと見てみたい。

まずターンテーブル(回転台)を垂直に持ち上げ、スピンドルから抜いて取り外す。

<写真14:「回転台」を取り外した本体の様子>

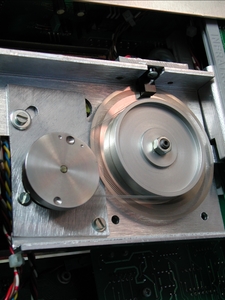

**モーターアッセンブリーは、6本の長いビスで、ベース中央のアルミ板に固定されている**

<写真15:取り外した「回転台」の構成部品>

**回転台は、回転台本体と、5mm厚ガラスのターンテーブルシート、それに中央キャップで構成される。裏返しのアルミダイキャストの回転台周辺部の厚みと縦幅を見れば、かなり「イケ」そうに思う。500円玉が小さく見える。この回転台にガラスシートを置くと、本当に魔法のように「鳴き」がなくなる(ベースの防振・制振理論と同じ)。**

DDモーター

ダイレクト・ドライブ・モーターについては、その昔、いろいろとネガティブな論評があった。

初期段階あたりでは、ものによってはいろいろ問題があってもおかしくはない。

ポジであれネガであれ、信頼できる記事、できない記事、様々あるのが評論の世界である。

特にDDターンテーブルに関しては、その後もなぜか首を傾げる批評が目についたが、実績による評価も定まっている今となっては、どうでもいいことだろう。

大事なことは「自分の耳で検証してみる」ことだと思う。

とはいっても残念ながら、今後は未来永劫、ダイレクト・ドライブのターンテーブルが新たに作られることはないだろう(本格的な高級DDターンテーブルのことを話題にしている)。

作りたくても、ターンテーブル自体が絶滅危惧種であるかぎり、採算の見通しは立たない。

DDターンテーブルの開発には、高い技術力と、会社の体力が必要である。

DDは大変リッチなメカを必要とする。

そのコストがかかるDDメカの対極が、ベルトドライブ・メカである。

わが国有数の大企業であり、DDターンテーブルの開発元であり、世界中のプロの現場で使われたDDターンテーブルの傑作機SP-10mkⅡを生み出し、常にDD方式の旗手であった松下のTechnicsブランドでさえ、2010年にターンテーブルの生産を終了している。

私の選択は、やはり抜群に静粛、ひっそりと静まり返って回転するDDである。

それ以外の方式は、モーターの振動や、アイドラの転がり音を免れることが極めて難しい。

それらの僅かな振動やノイズの抑制など、私には難しくて手に負えない。

メカの整備が完璧状態であっても、カートリッジは極微の振動も容赦なく拾う。

それが彼らの仕事である。

ただし、低速回転のモーターと、ターンテーブルとを完全にアイソレートした糸ドライブ(ある程度長めの)には、とても興味がある。

この方式をしっかり試してみないことには、ターンテーブルは語れないのかもしれない。

確かな根拠はないが、見たり聞いたりしたなかでは、長周期のワウさえコントロールできれば、糸ドライブ方式が「再生音」の面では最良ではないかと想像する。

糸の長さとモーターの振動の伝達は逆比例するが、長くなれば長周期の回転変動が発生するらしい。

ターンテーブル大好き、の気力があるうちに、試してみたいものである。

<写真16:写真14の6本の長ビスを抜き、DDモーターアセンブリーをベースから外す>

**ガラスベースの床下にはDDモーターの制御基板を収めた金属ケースが取り付けられている**

<写真17:取り外したDDモーターアセンブリーを横から見た図>

**写真16を横から見た様子。上部の縦棒がスピンドル。DDモーターはアルミダイキャストのケースに収められている**

<写真18:モーターアセンブリーの取り付け穴>

* *ベース背面に光を当て、モーター取り付け穴の様子を分かりやすくした。防振・制振のガラス/アルミのサンドイッチ三重構造や、ガラスの穴あけ加工などが観察できる**

<写真18:DDモーターアセンブリーを分解した様子>

**写真17のDDモーターアセンブリーの大きな円盤部と帽子部は、3本の長ビスで合体されている。そのビスを抜いて分離した状態。DDモーターの基台円盤も、固定極を収容した帽子部も、相当しっかりした作りのアルミダイキャストであることが分かる。スピンドルも軸受けも、必要十分の太さと強度が確保されていると思われる。回転速度検出用の緑のリング状のプリントパターンが見える**

さてさて、Marantz Tt1000

こうやって各部や細部をよく見ていくと、単なる美麗ターンテーブルではなく、「これはけっこうタダモノではないな」と感じて頂けたのではないかと思います。

出てくる音も、この力作・苦労作の開発に携わった方々の期待を裏切らず、かなりまともであり、不満なく演奏に没入することができます。

ターンテーブル。

レコードプレーヤー。

それを回してレコード盤をかける「おもしろさ」。

その再生音の気持ちよさ。

この魅力は、興味のない他人にはなかなか理解できない、微妙な感覚や感受性に起因するところが多いのではないかと思います。

この魅力を、続く世代に伝承しなければ、とは思うのですが・・・。

年末年始は、このTt1000をオーディオ部屋に戻し、この時期恒例の「あれら」を、大音量で聴こうと思います。

(いとし子(7)美麗!ガラスのターンテーブルMarantz Tt1000 おわり)

まったく気付かなかった。

CD(コンパクトディスク)の登場は1982年である。

「30周年」に当たる2012年は過ぎてしまった。

人生における30歳は「而立(じりつ)」とされ、「自分の立場ができる」歳だそうだ。

人の成長に比べると、どうやらCDの方がずっと早かったようである。

いやいやまことに申し訳ない。

私自身、CDなくして日々の生活を送れないほどお世話になりながら、失念してワイン一杯のお祝いもしなかったとは・・。

ラジオ80周年とか、テレビ60周年とか騒いでいたのに、それらにも匹敵するCDの30周年はどうしたんだ。

と憤っても、誰も相手にしてくれそうもない。

「CD」登場の意義はたいへん大きかった。

それはオーディオの世界だけの話ではなく、21世紀の世界における「歴史に残る大革命」ベスト10に入るであろうエポックメイキングな出来事である。

CDの、音質を含めた性能やそのデジタル理論、一般ユーザー向けに大きく改善された取り扱いの利便性は、まさに画期的であった。

さらにCDは、来たるべきデジタル時代の幕開けを宣言しただけでなく、その新時代の象徴として、今でも虹のような輝きを放っている。

CD(デジタル技術の象徴)は生まれながらに、やがて来るデジタル時代、ネット時代における「音源の媒体」の概念を、根底から変えてしまうほどの可能性を内包していたのである。

一方、それまで半世紀に渡って、音楽ファンやオーディオファンはもちろん、お父さんやお母さん、その子供たちにまで広く親しまれてきたアナログレコードの絶滅は、時間の問題であった。

アナログレコードの絶滅

「CD」後、30年を越えた昨今、アナログレコードは生産・製造において、ほぼ絶滅した、かに見える。

ところが今日でも、国内、海外とも、ごく一部で限定的な生産が行なわれている。

CDの総生産枚数と比較すれば0%のコンマ以下、ゼロをいくつ並べても追いつかないものの、それでもなお、様々な企画による新プレスのアナログレコードがリリースされている。

中古レコードショップや通販店は、まだあちこちで見かけるが、新規のレコード盤が、ごく少数ではあるが、いまだにリリースされているなど、ちょっと意外な状況である。

要するに今もなお、昔の中古盤を探すだけでなく、新しくプレスされた盤を熱望するレコードファンが、ある程度の数、存在しているわけである。

この事実は今現在も、レコードプレーヤーでレコード盤を愛聴している「レコードファン」が健在であり、CD以降30年が経過した今も、レコード盤にはまだまだ「捨てられない魅力」があることの証である。

レコード盤の魅力

その魅力とは何か。

昔からレコードを聴いていて、それが今も続いているからか(至極当然)。

レコード盤の音か。

レコードの大きなジャケットか。

ターンテーブル、トーンアーム、カートリッジといったメカか。

それとも「レコードをかけるという一連の行為」そのものか。

おそらくこれらのどの部分にも、CDにはない、CDでは失われてしまった魅力があるに違いない。

が、しかし、それらがノスタルジックな魅力であれば、消滅するのに何十年もの時間はかからないはずだ。

30年も経てば完全絶滅していてもおかしくはない。

やはりレコード盤やレコードプレーヤーには、何か世界共通の普遍的な魅力があるに違いない。

現用のレコードプレーヤー

アナログレコードを聴くための私のメインプレーヤーは、当ブログの「コンポ」シリーズ(第1回)で紹介した「OTARI BPL-10」である。

その姿も気に入っているが、使いやすさ抜群、そして音は申し分ない。

Technics SP-10MKⅡAの性能をほとんどフルに引き出していると思われる。

ターンテーブルの音に、これ以上の「何か」を求めるとなると、部屋の床構造から、プレイヤーシステムのすべてを根本的に見直さなければならなくなるのでは、と感じている。

ガラスのターンテーブル

今日の日記は、メインターンテーブルBPL-10の傍らに寄り添う、世にも稀な美形プレーヤーである。

当ブログの「甦れ8X」(第3話)の写真2に、その遠くの姿が写っていたので、ターンテーブル愛好家諸兄の中には、気付かれた方もおられたかもしれない。

見るも眩しく窓の光を跳ね返しているそれは、Marantz Tt1000。

8mm厚の強化アルミ板を、2枚の15mm厚特殊ガラス版でサンドイッチにして、無共振ベースを実現した稀有の構造を持つターンテーブルである。

私はこのTt1000をOTARIと同じぐらいの頻度で使っている(現在は別部屋の新入りSTAX ELS-8X用に移動)。

これを回すとき、なぜかとても清々しく、いい気持ちになれる。

姿・形が心に反映するのではないかと思う。

また、ボタンに指先を触れるだけて操作ができるフィーリングは「快感」といっていい。

<写真1:Marantz Tt1000 レコードプレーヤー・システム>

**後ろのカーテンの下から漏れる光が、ガラスの板の背面から入り、中を通り抜けて手前の面が輝いている。8mm厚の強化アルミ板を、2枚の15mm厚特殊ガラス版でサンドイッチにした構造に注目願いたい。1980年発売**

このターンテーブルは見た目が美形であるためか、性能よりも「格好優先モノ」と思われがちであるが、それはとんでもない誤解である。

だいたい「格好優先」(性能そこそこ)などで、15mm厚のガラス版を、カットし、削りだし、大小の穴を穿ち、溝を彫り、研磨するなどの、おそろしく困難な細工(=手間・時間・コストがかかる)ができるはずもない。

このターンテーブルのベースになっているガラス板の部分をよく観察すれば、よくぞまあ、このような大小込み入った加工をやっつけてしまったものだ、と感嘆する。

どこのガラス加工工場を、どのように口説いて作らせたのか、その経緯を知りたいものである。

性能を追求したら「美麗」がついてきた

信頼ある企業の、コンシューマ相手の市販製品である以上、総合的に見た採算を無視してまでの「暴挙」はあり得ない。

そもそもこれほどのガラス加工を行うともなれば、よほどの信念と覚悟がなければできるものではない。

そこには、ガラスとアルミの積層構造による防振・制振効果を「設計の基本」とした、高性能・高音質のターンテーブル開発計画があったに違いない。

そして素材に見合った形をデザイナーがイメージするなかで、必然的にこのような美麗なフォームに収斂したのだろう。

再度繰り返したい。

最初に「美麗」があったのではなく、防振・制振の目的上、まずガラスとアルミ素材の積層構造があり、高性能・高音質を追求していったら、必然的に(勝手に)美形になったのである。

<写真2:数年前にリリースされた往年の名盤の高音質復刻盤と昔の原盤>

手持ちの一例であるが、上段より、エソテリック(株)がリリースした「英DECCA復刻名盤シリーズ」のLPとCDの一枚。

アンセルメ、スイスロマンドの「三角帽子」の復刻盤のLPとCD(2009年発売)である。

中央の踊る女性のジャケットは、その原盤の日本プレス盤(1962年)とDECCA原盤(これは一つ前の録音でモノラル盤)。

下段の4トラックテープは米国プリント(このテープは保存性の悪いアセテートベース。大事なお気に入りのテープなのでハブが太いリールに巻いて養生している)。

Marantz Tt1000

何事も「盛ん」な時代は「こわい」ものだ。

このような製品が出現するから面白い。

これほど美しく、音響的にも本格的な作りのターンテーブルは、内外とも、他にはない。

ガラスを主構造に用い、まるで美術工芸品のような製品は、もう決して作られることはないだろう。

このMarantz Tt1000は、時代が味方すれば、このような生産合理性のない製品も、時として生まれるという、オーディオ業界の「よき時代」の忘れ形見のようなものだと思う。

<写真3:Tt1000の斜め横の全景>

**15mm厚のこれだけの量のガラス板は大変な重量になる。全重量は26Kgであるが、これは大人の男が、腰を入れて踏ん張らないと持ち上がらない。この写真から、インシュレーターの足の穴、操作ボタンの穴、2つのトーンアームの取り付け穴、モーターの据付穴、それに四隅のカット、すべての縁の面取りと研磨などなど、いかに困難なガラスの加工が必要かを推測していただきたい**

<写真4:Tt1000のブランド・ロゴとモデル名>

**1980年当時、marantzは「ESOTECシリーズ」として、高級メインアンプやプリアンプなどを展開していた**

<写真5:タッチセンサーによる操作ボタン>

**操作はすべて、指先でボタンに軽く触れることによって行う。いわゆるタッチセンサーである。ターンテーブルは重量級であるが立ち上がりは早くストレス感はない**

無共振構造とスペック

Tt1000の構造は、2つの材質を重ねることによる防振・制振理論に基づいている。

質量の異なる2つの材料を重ねると、内部摩擦により振動エネルギーが熱に変換されるため、振動が減衰し、高い防振・制振効果が得られるという理論である。

ターンテーブルベースは、8mm厚のアルミ板を15mm厚のガラスで挟み込んだ三重構造。

ターンテーブルは、5mm厚の硬質ガラスシートを含め、重量3.4Kg。

モーターは電磁ブレーキ付きハイトルク・ブラシレスDCモーターで、起動トルクは1.6Kg・cm。

全重量26Kg。

Tt1000の主なスペックはこのようなものである。

<写真6:主トーンアームdynavector DV505>

**主トーンアームはdynavectorのDV505が付けてある。このDV505はOTARIのBPL-10にも付けているが、トレース能力は比肩するものなし(後継機を除き)。使い勝手も非常によい**

<写真7:DV505の水平回転方向の電磁ダンパー部>

**丸い2つの強力な磁石に挟まれた間隙を、アルミの円弧状のバーが動く(出入りする)際に発生する渦電流により、水平回転のダンパーとして機能する**

<写真8:副トーンアーム SAEC WE-407/23の背面view>

**とても精密かつ堅牢に作られ、ナイフエッジ等のガタなど曖昧なところが一切ない。信頼性が高く、安心して使える。アームスタビライザーのAS-500Eは、ベース底面の穴の関係から残念ながら取り付けられない(ベースがきわめて強固なので、その必要性はないと思うが)。**

<写真9:副トーンアーム SAEC WE-407/23の操作側view>

**見ているだけで気持ちがよくなるほどの、すばらしい精度の工作**

レコードプレーヤーの魅力

身近にあるものでは、レコードプレーヤーほど、気持ちを落ち着かせるものはない。

逆に、心が安定しているときでなければ、レコードプレーヤーに盤を乗せることができないのかもしれない。

まずジャケットから注意深く盤を取り出し、その盤の中心穴を通してターンテーブルのスピンドルを見る。

ミサイル誘導装置のロックオンのようなものだ。

穴から見えるスピンドルの目線がガイドになり、一発でターンテーブルに乗せることができる。

レコード盤の心得の「イ」

一発で落とし込むことができずにあちこち探し、穴の周囲のレーベル面に、醜いヒゲなどをつけてはいけない。

そんなことは神経質すぎるとか、どうとかの話ではない。

この程度のことは、レコード盤愛好家の心得の「イロハのイ」である。

こういった心遣いができないようでは、いくつかのメカの非常に微妙な組み合わせで構成されるレコードプレーヤーを、最良の状態に整備し、最良の音を引き出すことなど、どだい無理な話である。

その微妙なことの組み合わせを追い込んでいくことが面白いところでもあり、また時代に取り残された要因の一つでもある。

<写真10:レコード盤に針を下ろす>

**DV505にはアームリフターが装備されていないので、ちょっと熟練を要する。演奏が始まる前のいい感じの「針音のプロローグ」で、耳の肥えた人であれば、Tt1000の力量が計れるかもしれない**

針をおろす

ターンテーブルを回し、盤面に慎重に針を下ろす。

針が盤の表面を滑走する音に続いて、針が溝に落ち込む音。

そして軽快でダンピングの効いた針音のプロローグとともに、聴きなれた、もう何十回となく繰り返された演奏が、また新しく眼前に広がる。

さあ暫くの時間、お気に入りの演奏に浸ろう。

今日は割合いい感じに聴こえる。

抵抗なく聴く心に溶け込むようなグッドバランスの音が出たときは(生理的にそのように聞こえたとき、かもしれないが)、演奏に興奮することがあっても、精神的には大変リラックスしているのだろう。

<写真11:全体の印象は「クール」>

**ガラスなので冷たい印象が強いが、改めて見ると飾りっけなし。メカニカルな機能美に全体が包まれているように感じられる*

<写真12:お気に入りのヘッドシェルとカートリッジ>

**ヘッドシェルはORSONICのAV-101。なぜかこれがいい具合。この写真のカートリッジはHighponicのMC-A3が付いている。SAECのアームにも同じヘッドシェルの黒が付いている**

再生音は、そのつど違って聞こえる

同じ盤、同じ再生装置であっても、そのつど、音や演奏に対する感じ方が違う。

その時の気分、体調、室温、湿度、気圧、室外の騒音や暗騒音、AC100Vの商用電源の電圧や波形の良し悪し。

まだまだ気付かないパラメータがあるかもしれない。

おそらくそれらの変動要素が、聴く人と、入り口から出口までのすべての装置に何らかの影響を与えているものと思う。

それらがたまたま、うまくいっている時のアナログレコードの再生音は、本当に素晴らしい。

音質などを表現する際によく使われる「オーディオ用語」、解像度、粒立ち、ダンピング、スピード、音離れ等々を持ち出すことがためらわれる「たいへん良好な」音の世界が展開される。

<写真13:背後から小さなライトで照らした様子>

**この清涼な「透明感」は、ガラスでなければ演出できない**

レコード盤は磨り減るか

「擦り切れるほど聴いたレコード」という言い方がある。

しかし、レコード盤を大切に扱っている人が、整備されたレコードプレーヤーで再生するかぎり、好きな盤を繰り返し繰り返し何回も聴くという行為であれば、レコード盤が磨り減ってダメになることは、普通はない。

ビニール盤 vs ダイアモンド針。

硬さでは、蒟蒻(こんにゃく) vs 鉄ほどの違いがあるのに、ダイアモンド針が磨耗して使えなくなっても、ビニール盤はほとんど無傷である。

まことに興味深い現象が、ビニール盤のグルーヴ(groove:溝)と、その溝をトレースするダイアモンド針との接触面に生じているようだ。

おそらく溝にかかる針先の単位面積当たりの強大な圧力と、柔らかいビニールの変形と復元の関係に、その秘密があるのだろう。

モーター部を取り外してみる

この美麗Tt1000が、どの程度気合を入れて作られているのか、ちょっと見てみたい。

まずターンテーブル(回転台)を垂直に持ち上げ、スピンドルから抜いて取り外す。

<写真14:「回転台」を取り外した本体の様子>

**モーターアッセンブリーは、6本の長いビスで、ベース中央のアルミ板に固定されている**

<写真15:取り外した「回転台」の構成部品>

**回転台は、回転台本体と、5mm厚ガラスのターンテーブルシート、それに中央キャップで構成される。裏返しのアルミダイキャストの回転台周辺部の厚みと縦幅を見れば、かなり「イケ」そうに思う。500円玉が小さく見える。この回転台にガラスシートを置くと、本当に魔法のように「鳴き」がなくなる(ベースの防振・制振理論と同じ)。**

DDモーター

ダイレクト・ドライブ・モーターについては、その昔、いろいろとネガティブな論評があった。

初期段階あたりでは、ものによってはいろいろ問題があってもおかしくはない。

ポジであれネガであれ、信頼できる記事、できない記事、様々あるのが評論の世界である。

特にDDターンテーブルに関しては、その後もなぜか首を傾げる批評が目についたが、実績による評価も定まっている今となっては、どうでもいいことだろう。

大事なことは「自分の耳で検証してみる」ことだと思う。

とはいっても残念ながら、今後は未来永劫、ダイレクト・ドライブのターンテーブルが新たに作られることはないだろう(本格的な高級DDターンテーブルのことを話題にしている)。

作りたくても、ターンテーブル自体が絶滅危惧種であるかぎり、採算の見通しは立たない。

DDターンテーブルの開発には、高い技術力と、会社の体力が必要である。

DDは大変リッチなメカを必要とする。

そのコストがかかるDDメカの対極が、ベルトドライブ・メカである。

わが国有数の大企業であり、DDターンテーブルの開発元であり、世界中のプロの現場で使われたDDターンテーブルの傑作機SP-10mkⅡを生み出し、常にDD方式の旗手であった松下のTechnicsブランドでさえ、2010年にターンテーブルの生産を終了している。

私の選択は、やはり抜群に静粛、ひっそりと静まり返って回転するDDである。

それ以外の方式は、モーターの振動や、アイドラの転がり音を免れることが極めて難しい。

それらの僅かな振動やノイズの抑制など、私には難しくて手に負えない。

メカの整備が完璧状態であっても、カートリッジは極微の振動も容赦なく拾う。

それが彼らの仕事である。

ただし、低速回転のモーターと、ターンテーブルとを完全にアイソレートした糸ドライブ(ある程度長めの)には、とても興味がある。

この方式をしっかり試してみないことには、ターンテーブルは語れないのかもしれない。

確かな根拠はないが、見たり聞いたりしたなかでは、長周期のワウさえコントロールできれば、糸ドライブ方式が「再生音」の面では最良ではないかと想像する。

糸の長さとモーターの振動の伝達は逆比例するが、長くなれば長周期の回転変動が発生するらしい。

ターンテーブル大好き、の気力があるうちに、試してみたいものである。

<写真16:写真14の6本の長ビスを抜き、DDモーターアセンブリーをベースから外す>

**ガラスベースの床下にはDDモーターの制御基板を収めた金属ケースが取り付けられている**

<写真17:取り外したDDモーターアセンブリーを横から見た図>

**写真16を横から見た様子。上部の縦棒がスピンドル。DDモーターはアルミダイキャストのケースに収められている**

<写真18:モーターアセンブリーの取り付け穴>

* *ベース背面に光を当て、モーター取り付け穴の様子を分かりやすくした。防振・制振のガラス/アルミのサンドイッチ三重構造や、ガラスの穴あけ加工などが観察できる**

<写真18:DDモーターアセンブリーを分解した様子>

**写真17のDDモーターアセンブリーの大きな円盤部と帽子部は、3本の長ビスで合体されている。そのビスを抜いて分離した状態。DDモーターの基台円盤も、固定極を収容した帽子部も、相当しっかりした作りのアルミダイキャストであることが分かる。スピンドルも軸受けも、必要十分の太さと強度が確保されていると思われる。回転速度検出用の緑のリング状のプリントパターンが見える**

さてさて、Marantz Tt1000

こうやって各部や細部をよく見ていくと、単なる美麗ターンテーブルではなく、「これはけっこうタダモノではないな」と感じて頂けたのではないかと思います。

出てくる音も、この力作・苦労作の開発に携わった方々の期待を裏切らず、かなりまともであり、不満なく演奏に没入することができます。

ターンテーブル。

レコードプレーヤー。

それを回してレコード盤をかける「おもしろさ」。

その再生音の気持ちよさ。

この魅力は、興味のない他人にはなかなか理解できない、微妙な感覚や感受性に起因するところが多いのではないかと思います。

この魅力を、続く世代に伝承しなければ、とは思うのですが・・・。

年末年始は、このTt1000をオーディオ部屋に戻し、この時期恒例の「あれら」を、大音量で聴こうと思います。

(いとし子(7)美麗!ガラスのターンテーブルMarantz Tt1000 おわり)

いとし子(6)爺様の古ラジオ~源流の水音~ [オーディオのいとし子たち]

第一歩

この古ラジオは、1931年(昭和6年)前後に作られました。

日本のラジオの本放送が開始されたのが1925年(大正14年)なので、その僅か6年ほど後に発売された一般市販のラジオです。

「放送」というものをほとんどの人が知らない、その概念すらなかった時代に始まった「ラジオ放送」。

その後の社会を大きく変えていくことになる「マスメディア」の出現です。

そういった時代背景を勘案し、改めて写真1や2を見直してみてください。

その姿・格好、そして作り。

本当に驚きました。

現代の真空管アンプのデザインの目線で見ても、第1級の秀作だと思います。

このラジオの音、良くありません。

良くない原因の8割方は、マグネチック・スピーカーの音の悪さにあります。

ラジオのオーディオ増幅部は2段増幅であり、まあまあの音がしています。

もっといい音で聞きたい、いい音を出してみたい。

この音の悪いラジオから、「オーディオ」の第一歩が始まったのだと思います。

ダイナミック型スピーカーの実用化、ラジオのチュナー部の音質改善、オーディオ信号増幅部の低歪化、大出力化など。

時代とともにラジオの音質はどんどんよくなっていきました。

オーディオの歩みの第一歩。

爺様の古ラジオの時代がオーディオの源流、つまり、「オーディオ」の音の原点ではないか。

そういう気がします。

今日の日記は、私の祖父が静岡の田舎で聴いていた(おそらく辛うじて受信していた)「爺様の古ラジオ」について綴ります。

<写真1:木のケースから取り出したシャシーの修理前の前姿>

*底板の数本のビスを外せば中身をそっくり取り出せる。どうですか、なかなか立派でしょう。なんだかラジオって、後年になるほどペラペラな作りになっていくみたい**

大きなのっぽの古時計・・・

などもあったが、時計にはあまり関心がなかった。

もう何十年も昔のこと、祖父の家を整理した。

そのとき、保全しなければ、との思いで「大きな、リッチ(風)の、古ラジオ」を我が家に連れて来た。

この頃の「ラジオ」、綴り字は「ラヂオ」なんですね。

この手のラジオ、散逸させてはならない「文化遺産」である。

なにしろ真空管が使ってある。

もうそれだけで重要文化財級の骨董品になる(私には)。

そのくせ、屋根裏部屋にしまい込んだきり、その存在すら忘れて、ン10年。

そしていつもの癖、STAX ELS-8Xみたいに、何かのきっかけで急に整備に取り掛かった。

それは10年以上前のことであるが、さらにおまけがついた。

「ラジオ」の面白さにハマってしまった。

今度は内外の古ラジオ集めが始まった。

立派な作り

きっかけが何であったのか思い出せない。

急に整備する気になり、屋根裏から下して上ぶたを開けて驚いた。

内部は埃もほとんど積もっておらず、きれいな状態であった。

それよりも、作りが立派であることに目を見張った。

これほどしっかりと作られているとは気が付かなかった。

以前に見た時は、琴線をスルーしたのだろう。

いったい何者なんだろう、このラジオ。

いつ頃の製品で、メーカーはどこだろう。

<写真2:取り出したシャシーの後ろ姿>

**どうですか、この美術工芸品のような造形美。しっかりした作り。写真手前の3本の銅色の筒は真空管のシールドケース。真空管に被せてある。真空管は全部で5本使われている。左端の箱は電源トランス。中央の箱にはバリコンが入っている**

ラジオのシャシーに「美術工芸品」の香りが漂う。

普段は人目につかないラジオの臓物を、これほど美しく仕上げるセンスが、またその余裕が、この当時にあったのだろう。

いったい、いつの時代のものなのか。

この古ラジオ、身分証明書の銘板あり

身元の手掛かりはたくさんあった。

電源トランスの上に、「身分証」の銘板が打ち付けてある。

シャシーの右奥背面には「THS RADIO」のロゴの刻印もある(写真7)。

さて、こんな古ラジオの情報は、どこを調べれば出てくるのだろうか。

写真4の撮影日を見ると、2000年2月である。

この時期の日本のインターネットは、ブロードバンドがようやく始まった頃であり、まだまだ幼く、情報も少なかった。

実は確信的な心当たりがあった。

<写真3:電源トランスの上に打ち付けられている銘板>

**丸い方の銘板の「東京電氣株式会社」とは後の東芝。丸い銘板は、このラジオの製造会社を表すものではない**

当時のラジオ(制度的名称は「放送用私設無線電話」)は、無線設備とみなされ、設置するには当局(東京逓信局長)の「実施許可証」が必要であった。

私の推測であるが、時代が下るにしたがい、ラジオの数が急増し、そんな面倒なことをやっていられなくなった。

そこで、このラジオの場合は、「東京電気のパテントを使用していること」とか、「東京電気製の真空管(商標サイモトロン)を使用していること」を理由に、このような銘板で許可証に代えたのではないかと思う(違うかもしれないが)。四角の銘板下部の「T.E.Cのパテントに基づく」や、写真2の真空管の黒いベースに、「マツダ」(東芝)の刻印が見える(真空管は消耗品であり、そのつど新しい時代のものに取り替えられている)。

愛宕山のNHK放送博物館

東京港区芝の愛宕山の頂上に、NHK放送博物館がある。

愛宕山は、1925年に日本のラジオ放送の本放送が開始された舞台である。

演奏所(放送局)も、送信アンテナも、愛宕山の上に建設された。

なのでここは日本の「放送」に関係する人たちの「聖地」です(私がそう思っているだけかもしれないが)。

昔のそれらは取り壊され、現在はリニューアルされたNHK放送博物館が建てられている。

そこの何階であったか、図書資料観覧室がある。

そこに、「無線と実験」誌(現在の「MJ無線と実験」)のバックナンバーが、創刊号からきちんと整理されて閲覧できるようになっている。

誌の創刊は、ラジオ放送開始の前年、1924年(大正13年)である。

この雑誌、以降綿々と今も元気に刊行を続けている。

大したものだと思う。

以前、会社の別館が神谷町にあったので、放送博物館には何度も行ったことがあり、資料室の中もよく知っていた。

余談、愛宕山に登る山道がいい雰囲気

愛宕山は、古い歴史にもよく登場する。

頂上には、徳川家康の命により祀られた愛宕神社があり、その表参道(に当たると思うが)はたいへん急な長い石段になっている(86段あるらしい)。

「出世の石段」。

徳川家光が正月晦日の芝増上寺参詣の帰途、その階段の上にみごとに咲いている梅の花を見て「誰かあの枝を馬に乗ったまま折ってくる者はいるか。城中への土産にしたい」と言ったという。

何人かが挑戦して失敗し(重傷者も出たらしい)、最後に讃岐丸亀藩の家臣、曲垣平九郎(まがきへいくろう)が進み出て、みごとに枝を手折って下りてくることに成功したという逸話である。

なにしろ将軍家光の御前である。

平九郎、時の全国的スターになったのは当然ながら、その後の人生にどのような出世ストーリーがあったのか、たいへん興味深い。

「男坂」「女坂」

その急な石段は「男坂」と呼ばれており、実はもう一本、石段の右手の方に「女坂」がある。

緑が多く、心が和む、とてもいい感じの上り坂である。

私はこの坂道が好きであった。

山の斜面を回り込むようにして作られた道は、お年寄りでも足が丈夫な方であれば登れるだろう。

車も通れる。

緑が覆いかぶさる山道のような雰囲気があり、途中に「チーズ屋+喫茶店」といった感じの店もあったりする。

機会があれば一度、いい汗をかいてみてはいかがかと思う。

お勧めです!

<写真4-1:「無線と実験」誌、昭和6年8月号>

**資料室にコピーサービスはない。当時の性能の悪いデジカメで、窓際で明りを採って撮影した**

<写真4-2:同、右ページのクローズアップ>

**あのー、横書きのところは、右から左に向かって読んでくださいね。そうしないと意味不明になりますから**

あった!昭和6年8月号

昭和6年は1931年である。

日本のラジオ放送が始まって6年後の雑誌に、爺様の古ラジオと姿格好が酷似した写真が載っていた。

この雑誌、「無線常識、涌養雑誌」と銘打ってある(写真4-1の左側)。

ラジオが始まって5・6年の時代ですよ。

これを町の本屋で一般の人に売ってたんですかね。

当時、こんな記事を読める人、千人に一人もいないように思える時代ですが・・。

このような、時代の最先端を行くエレクトロニクスの最新記事を、市井の読者が求める。

現代社会の状況からは、信じがたい話である。

おそらくこれは、「ラジオ」という、とんでもなく魅力的なメディア、人を引き付ける途方もない力を持ったメディアを、民衆が渇望していた証拠であると思う。

<写真5:同誌のラジオ製作記事の一部>

**当時、町のラジオ屋さんは、きっとこの雑誌で勉強したんでしょうね**

間違いない。

「田邊のコンドル受信機」とある。

ダイヤル窓の飾り枠の形がちょっと違うが、中身はほぼ同じに見える。

いずれにしろ爺様の古ラジオは、この雑誌が出た年の前後のものである。

あとで調べたら、このラジオを製作した会社は「坂本製作所」。

その販売会社が「田邊商店」(ロゴは「THS」)であったらしい(本店は東京神田小川町とある)。

<写真6:同誌の「田邊商店」の広告ページ>

**最上部に「THS」のトレードマークがある。これは左から右への現代の読みと混在しているので、時代が少し下ったバックナンバーか**

<写真7:シャシー背面に、ロゴ「THS]の刻印がある>

<写真8:バリコンBOXのケースを外す>

**かなりしっかりと作られたバリコンであることが分かる。チューニングダイヤルをまわすと、回転する「葉」が、固定されている「葉」の間を出たり入ったりして、目的の放送局を探し出す**

<写真9:古ラジオの修復後の姿>

**このラジオ、回路の形式は「高周波増幅付再生検波方式」である。回路形式も作りも、クラス分けは「高級品」だろう。電源ON時はダイアル窓に灯りが点く。箱はそこそこの厚みのある板。天板の奥が蝶番になっていて天板を開くことができる。真空管やヒューズの交換などは上から行う**

スピーカーの音、悪い

この古ラジオに使われていたスピーカーも、完動状態で今もある。

U字形の磁石を使ったマグネチック型であり、写真2の右端上方2つの端子に接続すれば鳴る。

インピーダンスは10kΩぐらいだろう。

ただし音はカンカンしていて悪い。

なので私は、小さな出力トランス(5KΩ:8Ωといったような適当なもの)をその端子に接続して、現在の普通のスピーカーを鳴らしている。

そうすれば、わりあい気持ちよく聴ける。

この時代のラジオに使われた、音の悪いスピーカーが、ラジオ本体の進化とともに、どんどん改良されていく。

人々の「耳」も肥えていく。

オーディオの黎明期とはいつか、を特定するならば、この頃といえるのではないだろうか。

この頃のスピーカーが2種類、私の手元にある。

一つは爺様のマグネチック型、もう一つは米国製のダイナミック型の「はしり」である。

オーディオ発達史の最初の頃を知る、たいへん面白いスピーカーなので、また後日の日記に登場させたい。

マグネチック型のスピーカー。

見れば誰でも理解できそうな単純な仕掛けで、ボール紙のコーンを振動させる。

仕掛けを見ると、思わず笑顔になる愛すべきスピーカー。

音が悪いといっても、能年玲奈と剛力彩芽の声をきちんと区別して再現する。

あのカンカンする音でも、二人の声を聞き違える人はいないから、「けっこういいクオリティー」と言えなくもない。

しかしその音の悪さが、改善に向けての原動力になったに違いない。

爺様の古ラジオ。

源流の水音。

やはりこの時代のラジオこそ、今あるオーディオの原点だと思います。

(いとし子(6)爺様の古ラジオ~源流の水音~ おわり)

この古ラジオは、1931年(昭和6年)前後に作られました。

日本のラジオの本放送が開始されたのが1925年(大正14年)なので、その僅か6年ほど後に発売された一般市販のラジオです。

「放送」というものをほとんどの人が知らない、その概念すらなかった時代に始まった「ラジオ放送」。

その後の社会を大きく変えていくことになる「マスメディア」の出現です。

そういった時代背景を勘案し、改めて写真1や2を見直してみてください。

その姿・格好、そして作り。

本当に驚きました。

現代の真空管アンプのデザインの目線で見ても、第1級の秀作だと思います。

このラジオの音、良くありません。

良くない原因の8割方は、マグネチック・スピーカーの音の悪さにあります。

ラジオのオーディオ増幅部は2段増幅であり、まあまあの音がしています。

もっといい音で聞きたい、いい音を出してみたい。

この音の悪いラジオから、「オーディオ」の第一歩が始まったのだと思います。

ダイナミック型スピーカーの実用化、ラジオのチュナー部の音質改善、オーディオ信号増幅部の低歪化、大出力化など。

時代とともにラジオの音質はどんどんよくなっていきました。

オーディオの歩みの第一歩。

爺様の古ラジオの時代がオーディオの源流、つまり、「オーディオ」の音の原点ではないか。

そういう気がします。

今日の日記は、私の祖父が静岡の田舎で聴いていた(おそらく辛うじて受信していた)「爺様の古ラジオ」について綴ります。

<写真1:木のケースから取り出したシャシーの修理前の前姿>

*底板の数本のビスを外せば中身をそっくり取り出せる。どうですか、なかなか立派でしょう。なんだかラジオって、後年になるほどペラペラな作りになっていくみたい**

大きなのっぽの古時計・・・

などもあったが、時計にはあまり関心がなかった。

もう何十年も昔のこと、祖父の家を整理した。

そのとき、保全しなければ、との思いで「大きな、リッチ(風)の、古ラジオ」を我が家に連れて来た。

この頃の「ラジオ」、綴り字は「ラヂオ」なんですね。

この手のラジオ、散逸させてはならない「文化遺産」である。

なにしろ真空管が使ってある。

もうそれだけで重要文化財級の骨董品になる(私には)。

そのくせ、屋根裏部屋にしまい込んだきり、その存在すら忘れて、ン10年。

そしていつもの癖、STAX ELS-8Xみたいに、何かのきっかけで急に整備に取り掛かった。

それは10年以上前のことであるが、さらにおまけがついた。

「ラジオ」の面白さにハマってしまった。

今度は内外の古ラジオ集めが始まった。

立派な作り

きっかけが何であったのか思い出せない。

急に整備する気になり、屋根裏から下して上ぶたを開けて驚いた。

内部は埃もほとんど積もっておらず、きれいな状態であった。

それよりも、作りが立派であることに目を見張った。

これほどしっかりと作られているとは気が付かなかった。

以前に見た時は、琴線をスルーしたのだろう。

いったい何者なんだろう、このラジオ。

いつ頃の製品で、メーカーはどこだろう。

<写真2:取り出したシャシーの後ろ姿>

**どうですか、この美術工芸品のような造形美。しっかりした作り。写真手前の3本の銅色の筒は真空管のシールドケース。真空管に被せてある。真空管は全部で5本使われている。左端の箱は電源トランス。中央の箱にはバリコンが入っている**

ラジオのシャシーに「美術工芸品」の香りが漂う。

普段は人目につかないラジオの臓物を、これほど美しく仕上げるセンスが、またその余裕が、この当時にあったのだろう。

いったい、いつの時代のものなのか。

この古ラジオ、身分証明書の銘板あり

身元の手掛かりはたくさんあった。

電源トランスの上に、「身分証」の銘板が打ち付けてある。

シャシーの右奥背面には「THS RADIO」のロゴの刻印もある(写真7)。

さて、こんな古ラジオの情報は、どこを調べれば出てくるのだろうか。

写真4の撮影日を見ると、2000年2月である。

この時期の日本のインターネットは、ブロードバンドがようやく始まった頃であり、まだまだ幼く、情報も少なかった。

実は確信的な心当たりがあった。

<写真3:電源トランスの上に打ち付けられている銘板>

**丸い方の銘板の「東京電氣株式会社」とは後の東芝。丸い銘板は、このラジオの製造会社を表すものではない**

当時のラジオ(制度的名称は「放送用私設無線電話」)は、無線設備とみなされ、設置するには当局(東京逓信局長)の「実施許可証」が必要であった。

私の推測であるが、時代が下るにしたがい、ラジオの数が急増し、そんな面倒なことをやっていられなくなった。

そこで、このラジオの場合は、「東京電気のパテントを使用していること」とか、「東京電気製の真空管(商標サイモトロン)を使用していること」を理由に、このような銘板で許可証に代えたのではないかと思う(違うかもしれないが)。四角の銘板下部の「T.E.Cのパテントに基づく」や、写真2の真空管の黒いベースに、「マツダ」(東芝)の刻印が見える(真空管は消耗品であり、そのつど新しい時代のものに取り替えられている)。

愛宕山のNHK放送博物館

東京港区芝の愛宕山の頂上に、NHK放送博物館がある。

愛宕山は、1925年に日本のラジオ放送の本放送が開始された舞台である。

演奏所(放送局)も、送信アンテナも、愛宕山の上に建設された。

なのでここは日本の「放送」に関係する人たちの「聖地」です(私がそう思っているだけかもしれないが)。

昔のそれらは取り壊され、現在はリニューアルされたNHK放送博物館が建てられている。

そこの何階であったか、図書資料観覧室がある。

そこに、「無線と実験」誌(現在の「MJ無線と実験」)のバックナンバーが、創刊号からきちんと整理されて閲覧できるようになっている。

誌の創刊は、ラジオ放送開始の前年、1924年(大正13年)である。

この雑誌、以降綿々と今も元気に刊行を続けている。

大したものだと思う。

以前、会社の別館が神谷町にあったので、放送博物館には何度も行ったことがあり、資料室の中もよく知っていた。

余談、愛宕山に登る山道がいい雰囲気

愛宕山は、古い歴史にもよく登場する。

頂上には、徳川家康の命により祀られた愛宕神社があり、その表参道(に当たると思うが)はたいへん急な長い石段になっている(86段あるらしい)。

「出世の石段」。

徳川家光が正月晦日の芝増上寺参詣の帰途、その階段の上にみごとに咲いている梅の花を見て「誰かあの枝を馬に乗ったまま折ってくる者はいるか。城中への土産にしたい」と言ったという。

何人かが挑戦して失敗し(重傷者も出たらしい)、最後に讃岐丸亀藩の家臣、曲垣平九郎(まがきへいくろう)が進み出て、みごとに枝を手折って下りてくることに成功したという逸話である。

なにしろ将軍家光の御前である。

平九郎、時の全国的スターになったのは当然ながら、その後の人生にどのような出世ストーリーがあったのか、たいへん興味深い。

「男坂」「女坂」

その急な石段は「男坂」と呼ばれており、実はもう一本、石段の右手の方に「女坂」がある。

緑が多く、心が和む、とてもいい感じの上り坂である。

私はこの坂道が好きであった。

山の斜面を回り込むようにして作られた道は、お年寄りでも足が丈夫な方であれば登れるだろう。

車も通れる。

緑が覆いかぶさる山道のような雰囲気があり、途中に「チーズ屋+喫茶店」といった感じの店もあったりする。

機会があれば一度、いい汗をかいてみてはいかがかと思う。

お勧めです!

<写真4-1:「無線と実験」誌、昭和6年8月号>

**資料室にコピーサービスはない。当時の性能の悪いデジカメで、窓際で明りを採って撮影した**

<写真4-2:同、右ページのクローズアップ>

**あのー、横書きのところは、右から左に向かって読んでくださいね。そうしないと意味不明になりますから**

あった!昭和6年8月号

昭和6年は1931年である。

日本のラジオ放送が始まって6年後の雑誌に、爺様の古ラジオと姿格好が酷似した写真が載っていた。

この雑誌、「無線常識、涌養雑誌」と銘打ってある(写真4-1の左側)。

ラジオが始まって5・6年の時代ですよ。

これを町の本屋で一般の人に売ってたんですかね。

当時、こんな記事を読める人、千人に一人もいないように思える時代ですが・・。

このような、時代の最先端を行くエレクトロニクスの最新記事を、市井の読者が求める。

現代社会の状況からは、信じがたい話である。

おそらくこれは、「ラジオ」という、とんでもなく魅力的なメディア、人を引き付ける途方もない力を持ったメディアを、民衆が渇望していた証拠であると思う。

<写真5:同誌のラジオ製作記事の一部>

**当時、町のラジオ屋さんは、きっとこの雑誌で勉強したんでしょうね**

間違いない。

「田邊のコンドル受信機」とある。

ダイヤル窓の飾り枠の形がちょっと違うが、中身はほぼ同じに見える。

いずれにしろ爺様の古ラジオは、この雑誌が出た年の前後のものである。

あとで調べたら、このラジオを製作した会社は「坂本製作所」。

その販売会社が「田邊商店」(ロゴは「THS」)であったらしい(本店は東京神田小川町とある)。

<写真6:同誌の「田邊商店」の広告ページ>

**最上部に「THS」のトレードマークがある。これは左から右への現代の読みと混在しているので、時代が少し下ったバックナンバーか**

<写真7:シャシー背面に、ロゴ「THS]の刻印がある>

<写真8:バリコンBOXのケースを外す>

**かなりしっかりと作られたバリコンであることが分かる。チューニングダイヤルをまわすと、回転する「葉」が、固定されている「葉」の間を出たり入ったりして、目的の放送局を探し出す**

<写真9:古ラジオの修復後の姿>

**このラジオ、回路の形式は「高周波増幅付再生検波方式」である。回路形式も作りも、クラス分けは「高級品」だろう。電源ON時はダイアル窓に灯りが点く。箱はそこそこの厚みのある板。天板の奥が蝶番になっていて天板を開くことができる。真空管やヒューズの交換などは上から行う**

スピーカーの音、悪い

この古ラジオに使われていたスピーカーも、完動状態で今もある。

U字形の磁石を使ったマグネチック型であり、写真2の右端上方2つの端子に接続すれば鳴る。

インピーダンスは10kΩぐらいだろう。

ただし音はカンカンしていて悪い。

なので私は、小さな出力トランス(5KΩ:8Ωといったような適当なもの)をその端子に接続して、現在の普通のスピーカーを鳴らしている。

そうすれば、わりあい気持ちよく聴ける。

この時代のラジオに使われた、音の悪いスピーカーが、ラジオ本体の進化とともに、どんどん改良されていく。

人々の「耳」も肥えていく。

オーディオの黎明期とはいつか、を特定するならば、この頃といえるのではないだろうか。

この頃のスピーカーが2種類、私の手元にある。

一つは爺様のマグネチック型、もう一つは米国製のダイナミック型の「はしり」である。

オーディオ発達史の最初の頃を知る、たいへん面白いスピーカーなので、また後日の日記に登場させたい。

マグネチック型のスピーカー。

見れば誰でも理解できそうな単純な仕掛けで、ボール紙のコーンを振動させる。

仕掛けを見ると、思わず笑顔になる愛すべきスピーカー。

音が悪いといっても、能年玲奈と剛力彩芽の声をきちんと区別して再現する。

あのカンカンする音でも、二人の声を聞き違える人はいないから、「けっこういいクオリティー」と言えなくもない。

しかしその音の悪さが、改善に向けての原動力になったに違いない。

爺様の古ラジオ。

源流の水音。

やはりこの時代のラジオこそ、今あるオーディオの原点だと思います。

(いとし子(6)爺様の古ラジオ~源流の水音~ おわり)

いとし子(5)EMT927の原型を作ったLyrecのテレコが好き [オーディオのいとし子たち]

今回の日記の「いとし子」は、メインシステムと常時つながっている「オンライン待遇」なので、分類を「オーディオルームのコンポーネントたち(2)」にしていたのですが、あまりに可愛いマシンなので「いとし子(5)」に入れてしまいました。

私、オーディオ機器の「回りもの・メカもの」の中で、テープレコーダーが一番、ダントツに好きです。

序

「1/fのゆらぎ」にヒーリング効果があるとか、ないとか。

そんな「ゆらぎ」、これにあってはならない。

極めて安定した定速走行こそ、アナログ・テープレコーダーの命である。

10吋(インチ)のリールがゆっくり回る。

1/4吋(6.35mm)幅のテープが、走行系の七曲がり(ななまがり)のカーブをスムーズに通過していく。

サプライリールからテイクアップリールへ、静かに、滑らかにテープが流れる。

そしてその流れから、とても整った、とてもバランスのよい音が再生される。

アナログのテープレコーダー。

よくできた器の、その録音・再生の音響クオリティーは、人の耳にとてもよく馴染み、アナログの頂点を極めたような「凄さ」がある。

(写真はすべて拡大できます)

<写真1:Lyrec社のプロ用可搬テープレコーダーFRIDA>

**すっきりと整理されたデザイン。テープ走行系は非常にシンプルであるが、走行安定性は抜群。写真が下手で、ビュンビュン回っているように写っていますが、ゆっくりです。左前の付着物はゴミではなく、テープ末端を留めてあった接着テープです・・**

テープレコーダ事始

人の一生において、その後の生き様に大きな影響を与えることになる有形・無形のものとの出会いがいくつかある(と思う)。

私にとってその一つが、高校の放送室にあった最新最高級のテープレコーダーTC-777であった。

SONYの「スリーセブン」、TC-777。

その仕様、つまり、作りや性能は、ほとんどプロフェッショナル・ユースである。

私はこのスリーセブンで、「本物(プロ仕様)」と「普及品」の違いを体感した。

マイクロSWを使ったフェザータッチの操作性、俊敏な反応と動き、アルミ・ダイキャストの堅牢なベースに支えられたメカが発する「信頼の動作音」、ボリュームの感触、VU計の動き、それらを統合した美しい現代的デザイン。

当ブログ内のどこかで、「第一級品のみが発する「質感」のオーラを感じる」などとおふざけ表現をしているが、まさにその感覚の種は、この777が起源ではないかと思う。

担当の先生は、この777をけっこう自由に使わせてくれた。

家にあった家庭用テープレコーダーの傑作機、オール・アイドラ・メカのSONY TC-101で、AMラジオをエアチェックしたポピュラー音楽のテープを、構内の催し物などでガンガン鳴らした。

しょっちゅう、内臓パワーアンプのプロテクターが動作して止まったことを覚えている。

このTC-777。

学校の放送室に「なにも語らず、ただ在っただけ」であるが、この少年(だか青年だか)に、高校教育では教えることができない「教育」をしてくれたのではないかと思っている。

このTC-777に熟達するほど使わせてもらった経験は、その後の私が歩む道に、とても大きな影響があったと思っている。

<SONY TC-777:その後に発売された同社の数多くの一般市販の機種を含めて、これほどプロ仕様に近い作りのものはない。4トラック・ステレオモデルの最終バージョンまで、数モデルがあった>

写真は「SONY make.belleve」サイトより

デンマークLyrec社

この会社、欧州では知らない業界関係者はいないほど有名な老舗のプロ用オーディオ機器メーカーである。

1945年あたりから、徐々にレコードのカッティングレーサー(カッティングヘッドを含めたカッティングシステム)などを手がけ、カッティングした盤を試聴する検聴用プレーヤー、各種の磁気テープレコーダー、高速デュプリケーター、そしてデジタル音響機器へと、今に続く音響メーカーである。

<写真2:本機左手前にあるLyrec社のロゴ>

**DENMARK製。テープを上に押し上げている「ただの棒」のテンションアームが実は「ただの棒」ではない**

EMT927の原型

Lyrec社の検聴用プレーヤーは、日本のターンテーブル愛好家の垂涎の的とされているEMT927の原型といわれている。

内外のサイトで、その図体の大きな検聴用プレーヤーや、その謂れを見ることができるが、Ortofon社とも絡んで製作したらしい。

そのような有力オーディオ機器メーカーであるのに、どういうわけか、日本の業界にはほとんど入っていない。

日本への進出に興味がなかったのか、失敗したのかは分からない。

毎年、幕張で開かれるInterBEE(放送機器展)に、2000年前後のある年(年不明)、Lyrec社のブースがあったらしい。

そのブースで今日の日記の「いとし子」、Lyrec FRIDAが展示されデモを行っていたという。

私も現役時代に、InterBEEは毎年欠かさず見学してきたが、まったく気付かなかった。

これほど美しく魅力的なマシンに気付かないとは、要するにロクに見ていないという証拠だろう。

Lyrec社のテープレコーダー「FRIDA」

まず格好がすばらしい(私の美的感覚では)。

1989年に発売された放送局用の多目的スタジオテープレコーダーであり、「標準ポータブルテープレコーダー」とも銘打っている。

操作性が抜群によく、かつ、どのような操作を行っても、テープへの負担が非常に少ない(つまり安心してテープの取り扱いができる)。

「テープにやさしい」とはいえプロ用である。

民生機のような「かったるい」動きのスピードでは、緊迫の現場では使えない。

早送りも巻き戻しも、恐ろしいスピードになる。

リールが風を切る「シャー」という叫びが恐怖を呼ぶ。

そこでいきなりストップボタンを押しても、このFRIDA、やはりテープにやさしい適度な助走でソフトランディングする。

その急ブレーキ時に、左右のリールモーターが発する電磁ブレーキの「ピューウ」という音が小気味よい(かなりマニアックですが、そうなんです)。

この「テープにやさしい」は、本機の全メカを統括する強力なサーボ機構が実現している。

強力なリールサーボとキャプスタンサーボ

我が家のオーディオ部屋には、局用のOTARI BX-55の右脇に、DENON DN-3602RGがある(「オーディオルームのコンポーネントたち(1)」の写真にかろうじて見える)。

このDENONのテープレコーダーには、小型洗濯機の主モーターほどの大きなキャプスタンモーターが付いている。

(このDN-3602RGの「メカ部」については、いつか日記に綴らねばならない。質実剛健そのものであり、100年酷使してもビクともしないメカはこうあるべき、あくまでも滑らかなテープ走行を極めるにはこうするべき、を物量投入でやってしまった凄い作りである)

そのキャプスタンのDDモーターには、巨大なイナーシャが与えられているが、コンソール型だから「それ」ができる。

しかしFRIDAは小型のポータブルタイプであり、「コンパクトかつ軽量」が要求される。

そこで巨大イナーシャの代わりに登場するのが「サーボ」技術である。

FRIDAのメカの信頼感と、その操作のスムーズな小気味よさは、サーボ技術の成果であり、その威力である。

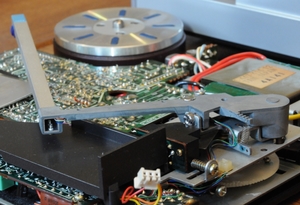

<写真3:リールサーボのためのリール台裏の回転速度検出用パターン>

**リール台を取り外すと、台の裏側にリール台回転速度検出用のパターンが印刷されている。リール台の下の一番奥の穴から出る光素子の光がリール台の裏で反射し、同じ穴の下にある光検出器で、単位時間あたりの光の強弱をカウントして回転速度を算出する。右側リールも同じ構造**

<写真4:右側のテープ・テンションアームの位置検出装置と、テープローラーのタコメーター>

**テープ・テンションアームと一体で動く細長い「くさび状の穴」を通過する光の増減を検出し、テンションアームの位置を算出する。左側も同じ構造。

テープローラーのテープ接触面の速度は、テープの走行速度に等しい。直結した穴あき円盤の穴を通過する光のパルスをカウントし、テープの走行速度を算出する。同じ構造のタコメーターが左のテープローラーにもある**

<写真5:キャプスタンのサーボ機構>

**左の小プーリーがモーター。右の大プーリーがキャプスタンである。透明なベルトで駆動される。どちらもこの程度の大きさなので、フライホイール効果(イナーシャ)は大きくない。キャプスタン側にスリットを刻んだ円盤があり、このスリットを通過する光のパルスをカウントして回転速度を算出する。写真の上部にその光源と光検出器の素子が見える**

左右のリール台の回転、左右のテープ・テンションアームの位置、左右のテープローラーによるテープ走行速度、そしてキャプスタン・プーリーの回転速度。

時々刻々と変化するこれらの状態を数値的に把握し、キャプスタンモーターやリールモーターの回転やトルクを制御する。

これらのサーボシステムが賢いのは、それぞれの部分が独立して制御されるのではなく、互いに関連し合って統合的にサーボ制御が行われていることである。

たとえばテープローラーのタコメーターは、テープカウンター(テープの走行時間計)の表示用だけではなく、テープ走行の基本的な制御にも、リールモーターの制御にも深く関連している。

<写真6:本機の裏側の内部>

**薄いパンケーキのようなリールモーター(日本製。YASKAWA ELECTRIC)と、重ね合わせた「棚田」のようなプリント基板が印象的。プロ用機の機能と性能を、このスペースにうまく詰め込んだ**

<写真7:各テープスピードのEQの調整等、保守時の各種調整は、すべてこの「隠しスペース」で行える>

**下側の写真では左のテープローラーのタコメーターと、テンションアームのくさび状の穴が見えている**

<写真8:本機の置き台は、手抜き作業で急ごしらえした(急に思いついたので)。>

**下のREVOX A700は4トラック。実はその裏にも同じくB77MKⅡの2トラックが収まっている。私のオリジナル・アイデアラックです。前後を分ける中央部にも補強の板を立てたので、強度は十分、グラグラはしない(程度です)**

<写真9:「マスター巻き」>

<写真9:「マスター巻き」>

**2トラックテープなどは、ひっくり返して逆方向にも使う、ということはない。この写真のように、再生が終わったテープは、右側のテイクアップリールに「きれいに」巻き取られている。テープは最後まで再生し、きれいに巻き取られたテープを、そのままの状態で箱に収めて保管する。これが「マスター巻き」です。次に再生する時には、右側のリール台にセットし、巻き戻してからスタートします。大切なテープの保管には、このやり方でどうぞ**

10吋(インチ)のリールがゆっくり回る。

’60年代、懐かしい青春時代のOldiesが、毎秒3.75吋(9.5cm)のテープから甦る。

15吋(38cm)では落ち着かない。

7.5吋(19cm)は「普通」すぎてつまらない。

ノーマルテープが巻かれた10吋リールの録音時間は、3.75インチ(9.5cm)ではたっぷり2時間+おまけの数分。

多少ハイは落ちるが、そのほかのクオリティーはしっかり。

そこがいい。

あの頃のOldiesがまだ鳴っているのか・・。

正確なテンポでゆっくり回るリールが安らぎを与え、やさしい睡魔があの時代の夢に誘(いざな)う。

こんな贅沢な午睡の時間が授かれば、それがオーディオの至福の時間というものだろう。

(いとし子(5)EMT927の原型を作ったLyrecのテレコが好き おわり)

私、オーディオ機器の「回りもの・メカもの」の中で、テープレコーダーが一番、ダントツに好きです。

序

「1/fのゆらぎ」にヒーリング効果があるとか、ないとか。

そんな「ゆらぎ」、これにあってはならない。

極めて安定した定速走行こそ、アナログ・テープレコーダーの命である。

10吋(インチ)のリールがゆっくり回る。

1/4吋(6.35mm)幅のテープが、走行系の七曲がり(ななまがり)のカーブをスムーズに通過していく。

サプライリールからテイクアップリールへ、静かに、滑らかにテープが流れる。

そしてその流れから、とても整った、とてもバランスのよい音が再生される。

アナログのテープレコーダー。

よくできた器の、その録音・再生の音響クオリティーは、人の耳にとてもよく馴染み、アナログの頂点を極めたような「凄さ」がある。

(写真はすべて拡大できます)

<写真1:Lyrec社のプロ用可搬テープレコーダーFRIDA>

**すっきりと整理されたデザイン。テープ走行系は非常にシンプルであるが、走行安定性は抜群。写真が下手で、ビュンビュン回っているように写っていますが、ゆっくりです。左前の付着物はゴミではなく、テープ末端を留めてあった接着テープです・・**

テープレコーダ事始

人の一生において、その後の生き様に大きな影響を与えることになる有形・無形のものとの出会いがいくつかある(と思う)。

私にとってその一つが、高校の放送室にあった最新最高級のテープレコーダーTC-777であった。

SONYの「スリーセブン」、TC-777。

その仕様、つまり、作りや性能は、ほとんどプロフェッショナル・ユースである。

私はこのスリーセブンで、「本物(プロ仕様)」と「普及品」の違いを体感した。

マイクロSWを使ったフェザータッチの操作性、俊敏な反応と動き、アルミ・ダイキャストの堅牢なベースに支えられたメカが発する「信頼の動作音」、ボリュームの感触、VU計の動き、それらを統合した美しい現代的デザイン。

当ブログ内のどこかで、「第一級品のみが発する「質感」のオーラを感じる」などとおふざけ表現をしているが、まさにその感覚の種は、この777が起源ではないかと思う。

担当の先生は、この777をけっこう自由に使わせてくれた。

家にあった家庭用テープレコーダーの傑作機、オール・アイドラ・メカのSONY TC-101で、AMラジオをエアチェックしたポピュラー音楽のテープを、構内の催し物などでガンガン鳴らした。

しょっちゅう、内臓パワーアンプのプロテクターが動作して止まったことを覚えている。

このTC-777。

学校の放送室に「なにも語らず、ただ在っただけ」であるが、この少年(だか青年だか)に、高校教育では教えることができない「教育」をしてくれたのではないかと思っている。

このTC-777に熟達するほど使わせてもらった経験は、その後の私が歩む道に、とても大きな影響があったと思っている。

<SONY TC-777:その後に発売された同社の数多くの一般市販の機種を含めて、これほどプロ仕様に近い作りのものはない。4トラック・ステレオモデルの最終バージョンまで、数モデルがあった>

写真は「SONY make.belleve」サイトより

デンマークLyrec社

この会社、欧州では知らない業界関係者はいないほど有名な老舗のプロ用オーディオ機器メーカーである。

1945年あたりから、徐々にレコードのカッティングレーサー(カッティングヘッドを含めたカッティングシステム)などを手がけ、カッティングした盤を試聴する検聴用プレーヤー、各種の磁気テープレコーダー、高速デュプリケーター、そしてデジタル音響機器へと、今に続く音響メーカーである。

<写真2:本機左手前にあるLyrec社のロゴ>

**DENMARK製。テープを上に押し上げている「ただの棒」のテンションアームが実は「ただの棒」ではない**

EMT927の原型

Lyrec社の検聴用プレーヤーは、日本のターンテーブル愛好家の垂涎の的とされているEMT927の原型といわれている。

内外のサイトで、その図体の大きな検聴用プレーヤーや、その謂れを見ることができるが、Ortofon社とも絡んで製作したらしい。

そのような有力オーディオ機器メーカーであるのに、どういうわけか、日本の業界にはほとんど入っていない。

日本への進出に興味がなかったのか、失敗したのかは分からない。

毎年、幕張で開かれるInterBEE(放送機器展)に、2000年前後のある年(年不明)、Lyrec社のブースがあったらしい。

そのブースで今日の日記の「いとし子」、Lyrec FRIDAが展示されデモを行っていたという。

私も現役時代に、InterBEEは毎年欠かさず見学してきたが、まったく気付かなかった。

これほど美しく魅力的なマシンに気付かないとは、要するにロクに見ていないという証拠だろう。

Lyrec社のテープレコーダー「FRIDA」

まず格好がすばらしい(私の美的感覚では)。

1989年に発売された放送局用の多目的スタジオテープレコーダーであり、「標準ポータブルテープレコーダー」とも銘打っている。

操作性が抜群によく、かつ、どのような操作を行っても、テープへの負担が非常に少ない(つまり安心してテープの取り扱いができる)。

「テープにやさしい」とはいえプロ用である。

民生機のような「かったるい」動きのスピードでは、緊迫の現場では使えない。

早送りも巻き戻しも、恐ろしいスピードになる。

リールが風を切る「シャー」という叫びが恐怖を呼ぶ。

そこでいきなりストップボタンを押しても、このFRIDA、やはりテープにやさしい適度な助走でソフトランディングする。

その急ブレーキ時に、左右のリールモーターが発する電磁ブレーキの「ピューウ」という音が小気味よい(かなりマニアックですが、そうなんです)。

この「テープにやさしい」は、本機の全メカを統括する強力なサーボ機構が実現している。

強力なリールサーボとキャプスタンサーボ