「最終アンプ」(7の1)定電流点火、寿命と音質 [原器を目指した「最終アンプ」]

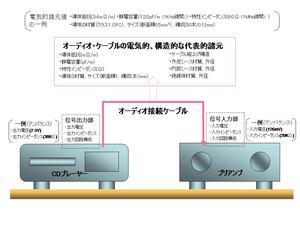

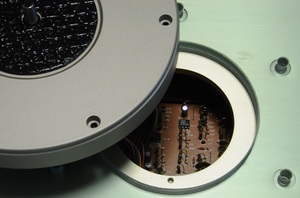

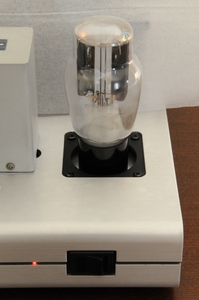

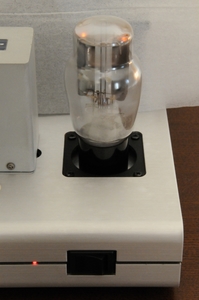

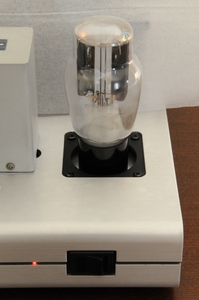

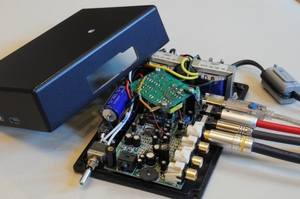

<写真1:電源ON時の突入電流により不良MT管の下部が1・2秒光る様子>

上段はラッシュカレントでピカーと光る不良MT管(記事は当ページ)。

下段は私が20年以上前に、交流点火やスイッチング・レギュレーター点火など、散々いじり倒したWE300Bsアンプです(記事は(7の2))。

不良MT管「ピカ球」

交流点火ラッシュカレント(突入電流)の実演

私が名付けた「ピカ球」を挿して電源ON!(上の写真1)。

トランスのヒーター巻線直結の最も過酷なラッシュカレントの直撃を喰らって管内下部が1・2秒明るく光る。

この光る原因と、その不良個所の写真は、この後の写真3。

<写真2: 1・2秒後には光は消え、しばらくして全球のヒーターが灯る>

* *その後は何事もなかったように正常動作し、健全な球との区別はつかない**

不良「ピカ球」の原因や、不良個所の写真等の詳細は、この後の本文をご覧いただきたい。

10数年~20年ほど前に購入した各種のMT管(数10本)の中に、このような球が少なからず混じるようになった。

この球の欧州ブランドのロゴ印の信憑性や、中身との整合性について、私は興味がない。

一流メーカーの正規生産が終了した後に作られた球であろう。

定電流点火と突入電流

交流点火も定電圧点火も、ラッシュカレント(突入電流)の実害なし

逆に定電流点火はフィラメントやヒーターに過酷な負担を強いる

言い得て妙「オームの法則無視しちゃダメ」

「最終アンプ」は、「「3端子レギュレーター」による「直流・定電圧点火」である。

「最終アンプ」に関する私と円通寺坂工房とのやり取りは、今から20年以上も昔の話である。

その当時から、私も円通寺坂の工房も、「交流点火」には音響的にプラスの要素はなく、むしろマイナス要素しかないことを「常識」としていた。

また「定電流点火」などは、その「常識」以前の話しであり、考えられないことであった。

円通寺坂工房での熱すぎるコーヒーの話はバックナンバーにあるが、その茶飲み話に、フィラメント点火法式の話も話題に上らなかったわけではない。

正面から議論する問題ではなかったが、世間話しには出た。

この話にかぎらず、いわゆる「風説」の話になると円通寺坂工房のKさんの口癖は、「オームの法則無視しちゃダメだよ」であった。

これは「言い得て妙」な名言である。

「オームの法則」とは、その法則そのもののことを指すのではなく、エレキ全般の法則・原理・用法のことを象徴した言葉である。

オームの法則無視の典型「定電流点火」の非情

「定電流点火」を是とするなど、これこそ正にオームの法則そのものを無視した典型である。

この問題はズバリ、「オームの法則」そのものが是否の答えになる。

ただし、定電圧点火における電源ON時の突入電流の影響についての指摘は、もっともな話しである。

もっともではあるが、私が使ってきた真空管の20年~30年ほどの実績から、実害はなかった。

ただし、冒頭写真1の「ピカ球」のような、ヒーターに不良個所がある真空管にとっては、電源ON時の突入電流はダメージを与える可能性がある。

ただし、そのような不良球の救済のための「定電流点火」であれば、それは本末転倒である。

電源ON時にヒーター下部がピカーっと光るMT管は不良品

ここ20年ほど前あたりからか、購入したMT管の中に、電源ON時にヒーター下部がピカーっと光るものが混じるようになった。

今現在はどうなのかは知らない。

昔は、そのような球は市場には出なかった。

品質管理の過程でハネたのだろう。

不良品である。

昨今はそのような球も売りさばくようになったのだと思う。

「光る球でも問題ない」と言っている人もいるが、残念ながら問題のある不良品である。

数百回も「ピカー」を繰り返せば、遅かれ早かれヒーター断となる。

手っ取り早く実験するには、その「ピカ球」を、「ピカー」と同じ程度の明るさになるような電圧で点火すれば、数分を待たず、ご臨終となる。

私は以前、それを試してみた。

あっけないくらい、短時間で切れる。

いつまでも点灯を続ける白熱電球を連想してはいけない。

電源ON時のピカーの持続時間を1秒とすると、100回で100秒、つまり1分40秒である。

だから「耐用回数」は数百回程度だろうと思う。

ただしその寿命は、ピカーっと光る時の光り具合、つまり温度に依存する。

金属の蒸発なので、ある温度を境に、急激に短寿命になる可能性がある。

その逆のことも言えるので、暗い光なら、ダメージは少ないかもしれない。

光る原因はむき出しの発熱線

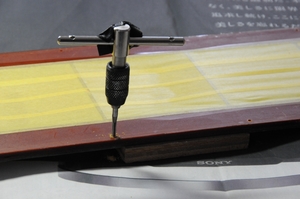

光る原因は、その部分を観察すればすぐに分かる。

「ピカ球」のヒーター線と、足のピンとの接続部分(溶接部分)を、ルーペ等でよく見ると、発熱線が数mmむき出しになっている。

絶縁コーティング部や、カソードスリーブに収まっている部分は熱慣性が大きいが、むき出し部分はそれがなく、電源ONのラッシュカレントで白熱する。

足ピンとの溶接部分は当然むき出しであるが、熱は足ピンに逃げて白熱しない。

私の推論であるが正解だと思う。

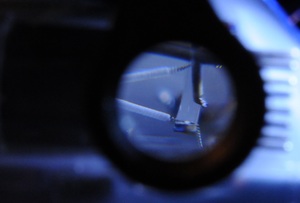

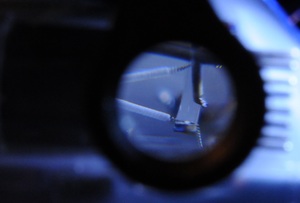

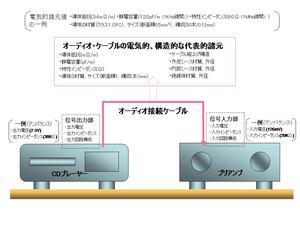

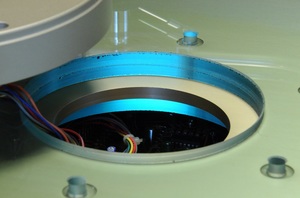

<写真3:電源ON時にピカーっと光るMT管の原因個所>

**左側が「ピカ球」。発熱線のむき出し部が長い。熱慣性が小さいこの部分が白熱する。右側が正常球。むき出し部が短い。片線はほとんどゼロ。これが生産現場で定められた作業要領だろう。もう片方はむき出し部が少しあるが、この程度なら熱は溶接部に逃げて大丈夫らしい。いずれにしろ作りも雑、品質管理も雑になってきたのだろう。写真の球はいずれも欧州ブランド印のECC82**

不良球の「ピカ球」には定電流の効果あり

光るのは、電源ONのラッシュカレントの、ほんの1・2秒のことなので、安定時の電流値(つまりヒーター電流の規格値付近)で定電流点火すれば、光らないのではないかと思う。

確かに定電流点火は、「ピカ球」の光ることによる消耗に対しては有効だろう。

ただし、不良球に有効でも、正常球にメリットがなければ意味はない。

正常な真空管に対してはメリットなし 逆に過酷な「定電流」

突入電流(ラッシュカレント)は、先の「ピカ球」のように、目立って光ったり、赤熱するような不良球でないかぎり、フィラメントやヒーターには悪影響を与えない。

そのような不良球相手の対策などは本末転倒であり、議論の俎上にはない。

結局、「突入電流」の問題は、定電圧点火であれ交流点火であれ、存在しないことになる。

稼動20年実証済 突入電流の実害なし

定電流点火は電源ON時の突入電流がないのでヒーターが長持ちする、という指摘がある。

これについては、先の「不良ピカ球」の段でお話ししたが、この球のような不良品については効果があると思う。

しかし健全な球については逆である、という指摘をした。

20年以上にわたる「最終アンプ」の稼動実績から、健全なヒーターにおける突入電流の影響について断言しておきたい。

801Aや10、それに211類のトリエーテッド・タングステン・フィラメント(トリタン)を定電圧点火した場合の話である。

電圧印加時の突入電流(ラッシュカレント)による、フィラメントへの悪影響は、この20年間みられなかった。

悪影響はなかった、と考えられる。

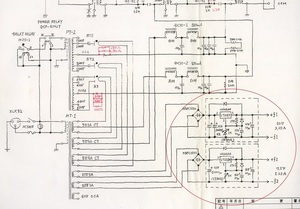

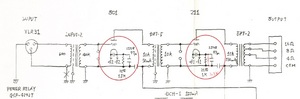

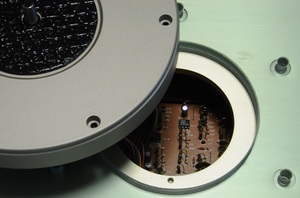

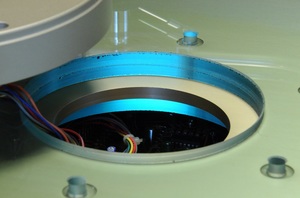

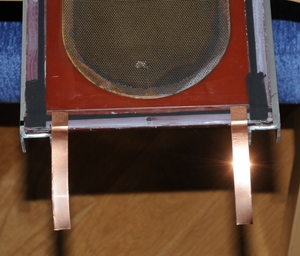

本機「最終アンプ」は、3端子レギュレーターの一般的用法により直流・定電圧点火している。

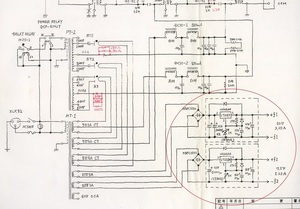

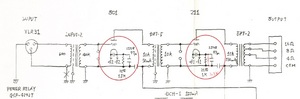

その回路図が図1、実物写真が写真4である。

<図1:「最終アンプ」のフィラメント点火用電源部の回路図>

**3端子レギュレーターの一般的な用法であり、特別な点は何もない**

a.jpg)

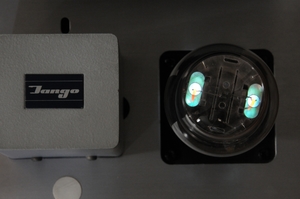

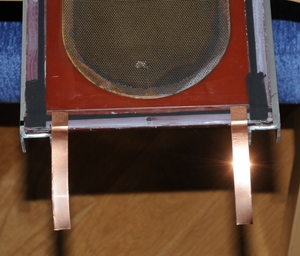

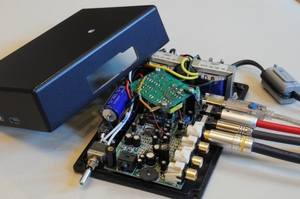

<写真4:3端子レギュレーター部のクローズアップ>

**左側のLT1084がドライバー管801A(7.5V 1.25A)用、右側のLT8013が出力管211(10V 3.25A)用**

本機はこのような3端子レギュレーターを使用しているため、突入電流など、レギュレーターの電流容量を超える過大電流が流れた場合は、自動的に電流制限を受け、突入電流のピークが、多少は押さえられるのかもしれない。

さて本機の稼動状況であるが、日常の使用回数を、1日2時間、週に3日使うと仮定した場合、1年で156日、つまり156回電源を入れたことになる。

実際は1日に2・3回電源をON/OFFすることがあるので、まあざっくり1年に200回電源を入れたとしよう。

本機で使うお気に入りの211系の愛球は数本あるので、20年間で登板した日数は、おそらくその1本が通算5年以上にはなると思われる。

とすると、5年×200回=1000回になる。

「最終アンプ」稼動の実績として、個々の211や801Aに、少なくとも1000発の突撃電流を喰らわせたことになる。

801Aはほとんど交換しないので、2000発以上になるだろう。

ところがまだ、ラッシュカレントそのものによる異常な兆候や、健康被害の兆候を経験したことはない。

この経験から、もともと健全な状態のトリエーテッドタングステン・フィラメントであれば、突入電流の害について、神経質になる必要はまったくないと思う。

本機では、フィラメントの突入電流を緩和する仕掛けはいっさい設けていない。

真空管のフィラメントは、その材質が何であれ、冷えている時の抵抗値は低い。

そのため、定電圧点火のフィラメントの電源ON時には、大きな突入電流(ラッシュカレント)が流れる。

しかしラッシュカレントの先頭のもっとも過大電流が流れる短時間に、フィラメントのヒーターが過度に赤熱したり白熱することはない。

昔のトランスレス・ラジオのように、数本の真空管のヒーター(つまり熱慣性が異なるものを)をシリーズに接続するなどの、変則的なことをしないかぎり、先の不良MT管のように、瞬間的に高温になるような現象は起こらない。

金属が多少なりと蒸発するほどの温度に達する前に、全体の温度が上がり、ラッシュカレントの過大先頭部が過ぎ去るためではないかと思う。

もう一つ経験話をすると、211とは過去通算30年間ぐらい付き合っているが、フィラメントが切れた、切った、ということは一度もない。

専門書によれば、元来、211のような送信管規格の球における、トリエーテッドタングステン・フィラメントの寿命は、酸化皮膜フィラメントにくらべ格段に長い、ということになっている。

801Aのフィラメントが切れたのは、今までに3度ある。

当然ながらステレオなので、それぞれの球は2本ずつ稼動している。

音を出している途中で、静かに、本当に静かに息をひきとった。

少しの間、片チャンネルから音が出ていないことに気付かなかったほどである。どちらも電源ON時に切れたのではない。

寿命を心配して買い込み、屋根裏部屋に隠匿してある予備球の数は、私がこの世に何回生まれ変わっても使い切れないほどである。

傍熱管に突入電流の影響さらになし

突入電流(ラッシュカレント)は、先の「ピカ球」のように、目立って光ったり、赤熱するような不良球でないかぎり、フィラメントやヒーターには悪影響を与えない。

これは直熱管だけではなく傍熱管も同じである。

傍熱管はスリーブの熱慣性があるため、直熱管よりずっと強い。

MT管のような小さい球も、KT-88のような大きな球も同じである。

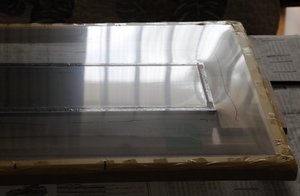

<写真5: 初代のGECのKT-88は20年ほど使用して全球交換した。これは2代目>

**交換した古い球もゲッターは少なくなっているが、全球、まだまだ十分に健全であった**

たとえばGECのKT-88

普通この球は、ヒータートランスの2次巻線から直接点火されるため、電源インピーダンスが低い最も過酷なラッシュカレントが流れる。

しかしこの球は、長期間使い込んでゲッターがなくなっても、ヒーターはビクともしない。

私のAIRTIGHT ATM-2(写真5)のGECKT-88も、ゲッターがほとんどなくなるほど使い込み、今の球は二代目である。

このことは当ブログの「STAX ELS-8X」のバックナンバーのどこかに書いた覚えがある。

ゲッターはほとんどなくなったが、エミッションはまだまだ十分あり、つまりヒーターは健全である。

多くのKT-88ユーザーが、同じような経験をしている。

要するに、最も過酷な突入電流が発生するヒータートランス直結の交流点火でも、生涯、ラッシュカレントの影響などはない。

これが事実であり、現実である。

突入電流の警告はまず交流点火にこそ

トランスのヒーター巻線のインピーダンスは大変低い。

そのため、交流点火は他のどの点火法式よりも突入電流が大きい。

その意味から、突入電流の害の警鐘を鳴らすのであれば、直流点火における定電圧点火より先に、交流点火にこそ向けるべきである。

ただし私の見解は上記のように、いずれの点火方式も、元が健全な球であれば、突入電流に関する不都合は発生しない。

そのお節介は必要ないだろう。

破滅に向かってアクセルを踏む定電流点火

初期状態が健全であるヒーターを前提に、直熱管・傍熱管ともに、定電流点火は、稼動時間が増すに従い、ヒーターの寿命を縮める方向に作用する。

先の「オームの法則無視しちゃダメ」の最たる事例である。

「定電流点火」のエネルギー源は、ヒーターの健康ライフにやさしくない。

このエネルギー源は、歳をとればとるほど身(発熱体)を細らせる。

さらに、細った部分を狙ってエネルギーが集中する。

オームの法則、「エネルギーW=Iの2乗×R」。

寄る年波に痩せてくる体に、この「電流値Iの2乗×抵抗値R」がボデーブローのように効いてくる。

与えられるI(電流値)は常に一定であり手加減はない。

細った発熱体の部位には、健全な部位より高いエネルギーが集中して温度が上がり、発熱体の蒸発が加速される。

一段と細った部分のR(抵抗値)はさらに上がる。

そしてこの悪循環により、破滅に向かって容赦なく加速のアクセルが踏まれる。

そしてついには断線・ご臨終となる。

ヒーターは全長にわたって完全均一ではないため、全体が平均して蒸発するわけではない。

不純物や材料のムラ、傷などがあると、その部分の抵抗値が高くなり、発熱温度が高くなる。

その部分は他の部分よりも早く発熱体の蒸発が進むため、さらに細くなって抵抗値が上がる。

オームの法則「I=V/R」。

電流値Iが一定ということは、抵抗値Rが高くなれば、点火電圧Vが比例して上がることになる。

この動作を自動的に行うのが「定電流点火」である。

そうでないものは、定電流点火とは呼ばない。

たとえば801A

いま、定電流点火中であったとしよう。

そのとき、801A(健全時)のヒーター電圧は7.5Vであったとする(このときの電流は設定された所定の値)。

さて、そのヒーターが経時消耗により抵抗値が10%増加したとする。

そうなった場合、定電流点火回路は、801Aのヒーター電圧を自動的に8.25Vに上昇させる。

当たり前の「オームの法則」であり、ヒーター電圧を8.25Vに上げなければ、所定の電流値を保つことはできない(ヒーターの電気抵抗の高温時の温度係数の変化を考慮した厳密な話は無視する)。

定電流点火回路にどのような仕掛けがあっても一切関係なく、801Aのヒーター電圧は自動的に8.25Vに上昇する。

逆に、自動的に8.25Vに上昇しなければ、それは「定電流点火」とは呼ばない。

801Aのヒーターに流れる電流と、ヒーターの両端子(ピン)にかかる電圧、それとヒーターの両端子間の抵抗、の3つのパラメーターのみで決まる「オームの法則」である。

リニアに変化しなければ「定電流点火」とは呼ばない

「ヒーターの抵抗が高くなっても、どんどん危険な状態へと進行することは定電流回路が抑制する」といったような記事も見受けられるが意味不明である。

もし、何らかの電圧制限や電流制限を自動的に行うような回路のことを指しているのであれば、過大電流や過大電圧の制限なら理解できるが、そうでなければ「定電流点火」という呼称そのものが不適当で紛らわしい。

電流・電圧の変化の実体を表す適当な呼称を考えるべきである。

その前に、そういった直流電源の、電流・電圧がどのように変化するのか、また、そのような特性を持たせた直流電源回路がなぜ必要なのか、その点を説明することが先決だろう。

元来真空管のヒーター規格は「電圧」指定

定電流点火では、ヒーターの抵抗値が10%増加すれば、健全時の10Vは11Vに、健全時の7.5Vは8.25Vに自動的に上昇する。

ほとんどの管球アンプ愛好家は、真空管をいたわる気持ちを持っている。

そういったファンが、「だいぶ使い込んだ球だから」という理由で、たとえば211を11Vで、また801Aを8.25Vのフィラメント電圧で点火するだろうか?

これが「定電流点火」では自動的にそうなる。

たとえば、そろそろ寿命が近づいてエミッションが低下した球があるとする。

その球のヒーター電圧を上げてエミッションを稼いだら、音が大きくなり音質もよくなった(以前の状態に戻った)、ということはある。

戦前のラジオ受信機などでは、とりあえずの延命策として、電源トランスのタップを100Vから90Vに切り替えて、出力電圧を上昇させるなどの無茶をやっていた。

当ブログ内のカテゴリー「いとし子」の「爺様の古ラジオ」のラジオも、最初に蓋を開けたらヒューズが90Vタップに入っていた。

それを見て、思わずニヤッとしたものである。

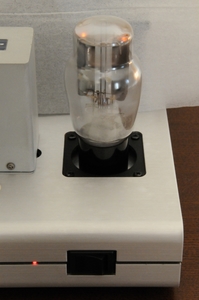

<写真6:「爺様の古ラジオ」のシャーシと電源トランスのAC電圧切り替え用ヒューズホルダー>

**修復前の状態。真空管トップの配線の被覆が破れている**

そもそも真空管のフィラメントやヒータ―の規格は、「印加電圧」によって定められている。

801A(VT-62)のフィラメントには7.5Vを印加せよ、である。

そして「7.5V供給時のフィラメント電流は(代表値として)1.25Aである」との規格である。

801A(VT-62)のフィラメントには1.25Aを流せ、といっているわけではない。

定電流点火、すなわち常に「1.25A」を流す電源を使い、R社の801Aと、H社の801Aと、T社の801Aとを、順に挿し換えたとしよう。

この3本すべてのフィラメントの両端電圧が7.5Vを指す、と考えている方がおられるかもしれないが、各社揃って、それほどの品質管理をやることは不可能だろう。

7.5V時には1.25A、逆の1.25A時には7.5V?

直熱管であれ傍熱管であれ、なるべく少ない電力で、カソードから十分なエミッションを得るのは容易ではなかった。

各メーカーは、その材料の開発に鎬を削ってきた。

真空管開発史は、優秀なエミッションが得られるカソード材料の開発史でもあった。

タングステン、トリエーテッド・タングステン、酸化皮膜等々。

合金材料や化学物質など、金属や化学の技術を総動員してカソードは作られている。

要するにカソードの材料や製造法は、当時の各メーカーの企業秘密であり、トップシークレットであったはずである。

定電流点火の最適電流値はどこにある

私たちが使う真空管は、メーカーも違えば時代も違う。

7.5V印加時には1.25Aきっかり、逆に1.25Aを流せば7.5Vきっかり、などはあり得ないだろう。

1.25Aの定電流点火によるR社の801Aのフィラメント電圧は8.0Vであり、H社は7.0Vであるかもしれない。

8.0Vなどの電圧で点火させるのは勘弁願いたいが、定電流点火にこだわるならしかたがない。

それが「オームの法則」である。

(ここは大変重要なことです)

真空管製造メーカーは、規定の「電圧」をヒーターに印加した時に、規定のエミッションが得られるよう、ヒーターの作りを調整しているはずである。 (規定の「エミッション」が得られるよう、であり、規定の「電流」が得られるよう、ではないことが重要ポイント)

さて、このことから、定電流点火における個々の真空管の最適電流値を決定すること自体が不可能であることが分かると思う。

「定電流点火は音がよい」は「真」か

定電流点火は、フィラメントには非情である。

この方式がフィラメントの寿命を延ばすことなどあり得ない。

それでも音響的な優位性があるのであれば、説として納得もできるが、その論拠も仮説も聞かれない。

説明がないのは当然だと思う。

フィラメント点火の意味は、フィラメントを熱電子が盛んに飛び出す温度に加熱するための単純な電気加熱である。

定電圧点火すれば、たとえ電灯線のAC100Vが大幅に変動したとしても、フィラメントの電圧は一定に保たれる。

それはすなわち、フィラメントの電流も常に一定に保たれることを意味する。

健全なフィラメントを、定電圧で加熱するのである。

フィラメントが健全であるかぎり、その電流が一定であるのは当然である。

つまり定電圧点火においても、フィラメントには定電流が流れる。

1日、1週間、1ヶ月・・・、フィラメントが健全であるかぎり、それを定電圧で加熱しているかぎり、フィラメントには常に一定の定電流が流れ続ける。

これも当たり前の話である。

電流が変動する要素など、フィラメントに異常が起こらないかぎりはない。

逆に定電流を流せばフィラメントの両端には定電圧が発生する。

この場合は「逆も真なり」、である。

定電圧点火と定電流点火。

正常なフィラメントであるかぎり、フィラメントにはどちらの方式でも同じ定電圧が発生し、定電流が流れる。

このように考えてもなお、両者に音の違いが出るのだろうか。

あるいは信号増幅の動作の影響で、定電圧点火の場合は、フィラメント電流が変化するとでもいうのだろうか。

直流電源部の作り方によっては、ノイズが出るとかノイズを拾うとか、また直流の質が悪いとかにより、音質に影響を与えることもあるだろう。

しかしここでは音響的にハイエンドの領域の話しをしている。

ノイズや低品質による影響が出る電源装置などは俎上に無く、論外である。

直流電源装置の「作り」に起因するものでなく、定電圧と定電流そのものの違いにより、果たして音に違いが生じるか?

両方式による真空管内の電子の流れや、フィラメントを加熱する電流そのものに、どのような違いがあるのか私には理解できない。

当然ながら両者の直流電源装置には、必ず回路や構造、作りなどの違いがあり、そこには音に何らかの影響を与えるファクターがあってもおかしくはない。

その定電圧/定電流に関係ない部分の影響を、いい音・悪い音、人によって様々に感じるのかもしれない。

どちらにせよ「最終アンプ」には、「フィラメントはこれで安心」の3端子レギュレーターを採用している。

そのご利益なのか20余年、今も毎日「いい音」で、「ご長寿フィラメント」が元気に輝いている。

(「最終アンプ」(7の1)定電流点火、寿命と音質」 おわり)

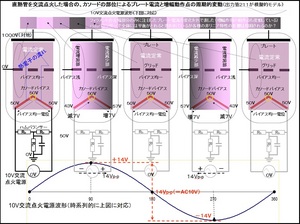

最終アンプ(6)ヒーター点火の良し悪し話し [原器を目指した「最終アンプ」]

お知らせ

当ページへのご訪問、まことにありがとうございます。

申し訳ございませんが、当ページはリニューアルして、下記の2つに分割いたしました。

①:「最終アンプ」(7の1)定電流点火、寿命と音質(下記URL)

http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-03-13

②:「最終アンプ」(7の2)交流点火・直流点火(下記URL)

http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-03-14

元の「最終アンプ」(6)のページが、かなりの長文になってしまったため、全体を整理した上で2つに分け、加筆再構成いたしました。

まことに申し訳ございませんが、当ページをご訪問の方は、上記①②のページを、再度ご訪問くださるよう、お願い申し上げます。

お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

--------------------------------------------------------------------------

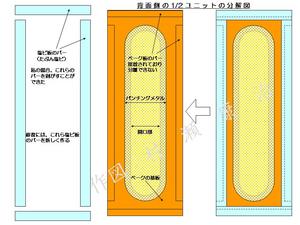

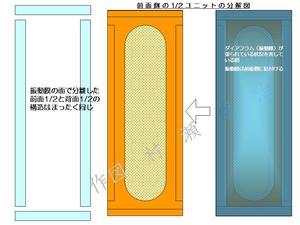

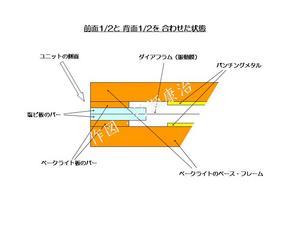

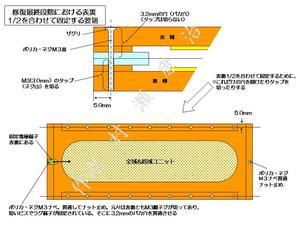

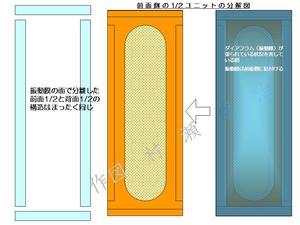

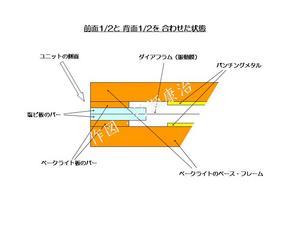

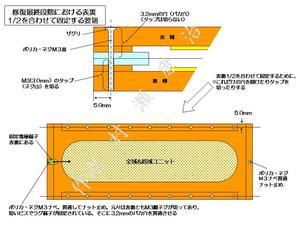

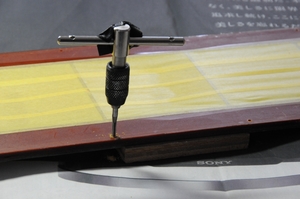

参考までに上記、『「最終アンプ」(7の1)定電流点火、寿命と音質』 と、『「最終アンプ」(7の2)交流点火・直流点火』 に掲載した写真のいくつかを、ここに転載しておきます。

<電源ONのラッシュカレントで光る不良MT管「ピカ球」と、昔、各種点火法などを試みて、いじり倒したWE300Bsアンプ>

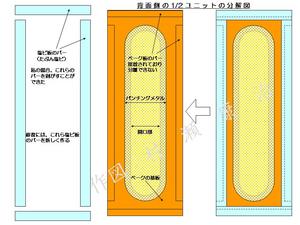

<電源ON時にピカーっと光るMT管の不良部分。左側が「ピカ球」。発熱線のむき出し部が長い。熱慣性が小さいこの部分が白熱する。右側が正常球。むき出し部が短い。片線はほとんどゼロ。これが定められた作業要領だろう。もう片方はむき出し部が少しあるが、この程度なら熱は溶接部に逃げて大丈夫らしい。いずれにしろ作りが雑になってきたのだろう。球はいずれも欧州ブランド印のECC82>

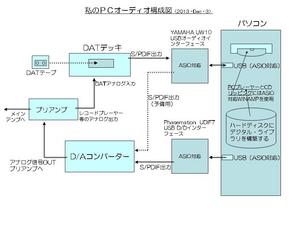

<「最終アンプ」の俯瞰とシャシー内部。シャシー内部の右側面に、厚めのアルミ板を設けて、ドライバー管と出力管それぞれのフィラメント点火電源部が組まれている。茶色の電解コンデンサーの辺りが3端子レギュレータ部で、タイマーリレーの右下がブリッジ整流部である>

a.jpg)

<3端子レギュレーター部のクローズアップ。左側のLT1084がドライバー管801A(7.5V 1.25A)用、右側のLT8013が出力管211(10V 3.25A)用>

<「最終アンプ」のフィラメント点火用電源部の回路図。3端子レギュレーターの一般的な用法であり、特別な点は何もない。この電源部のみに電解コンデンサーが使われている。他はすべてフィルム系コンデンサーである>

<直熱管を交流点火した場合の電子流の変動の状況。フィラメントの長さ方向の電位の傾きに注目し、交流波形の時間軸を追って、順に電子の流れの変化を見る。思考実験のための図>

<中央に仮想の仕切り板を入れ、2つの仮想真空管に分割する。管内の電子流の動きを考え易くするため、模式図上、フィラメントの中央から左右対称の位置で2つの仮想真空管に分割したと考える。思考実験のための図>

<真空管は生まれながらに「直流っ子」。1925年製 米国Atwater Kent社の高級ラジオModel 20C。使われている真空管はトリエーテッド・タングステン・フィラメントの01系。フィラメント電圧は直流4V~6Vあたりをレオスタットで調整しながら使う。受信感度や受信調整、音量などの調整は真空管のフィラメントの電圧を上げ下げして行う豪快で大胆な方法>

これらの記事の本文につきましては、申し訳ございませんが、

「最終アンプ」(7の1)定電流点火、寿命と音質(下記URL)

http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-03-13

および

「最終アンプ」(7の2)交流点火・直流点火(下記URL)

http://801a-4242a.blog.so-net.ne.jp/2014-03-14

のページをご訪問くださるよう、お願い申し上げます。

--------------------------------------------------------------------------

口伝(2-1)補足ルビジウム原子発振器もどんどんズレる [口伝・オーディオ萬之事 ~父から息子たちへ~]

前回の日記、「口伝(2)ルビジウム原子発振器~されどジッターには無力」の補足を、ここにしるしておきます。

その前にちょっと余談を

前回の日記について、このようなお話を頂きました。

この方は、古くからのアマチュア無線家であり、高校時代から水晶発振器を自作し、最近は中古のRbOscを入手するなど、発振器はもとより、エレキ全般に精通しておられます。

またオーディオ愛好家でもあり、「研究部屋」にはJBLファン垂涎の古い時代のアンプやSPなども、所狭しと無造作に転がっているそうです。

まさに絵に描いたような、私の年代前後によくある「アマチュア無線とオーディオ」を趣味として大人になった、典型的なパターンかもしれません(ただしこの方の才能はそれだけに収まらず、さらにいくつかの本格的な趣味をお持ちです)。

こういった方でさえ、前回の日記のルビジウム原子発振器について、次のように語っておられました。

『なるほど、システムとしてのルビジウム発信器もフィードバックループで制御されているのですね。私はルビジウム原子の基底状態と励起状態の遷移からレーザーのように自律的に安定した周波数が得られる物と勘違いしていました。

高校生の頃は、送信周波数は水晶で固定だったのでどうやってそれを動かすのか苦労してVXO の実験をしていました。(あとは省略)』

頂いたこのお話には、次のようにお返ししました。

『誤解が解けて「精度」ならず「うれしい度」プラス10の10乗です。ありがとうございます。水晶発振器とともに大人になったような無線機の専門家でさえ、セシウムの国家標準器の仕組みのジュニア版、と思っている方がけっこういるらしいです。名前から類推すれば、そうですもんね。RbOsc神話を信奉する気持ちがよく分かります。』

と、前回の日記に関しては、このようなエピソードがありました。

さて今日の日記の本題、前回の補足

前回の日記の後半部、「最高に分かり易いRbOscの教科書あり」の段で、昔、私が教科書にしていた論文を紹介した。

以下は、前回のその段の「そっくりコピー」である。

――――――――――――――――――――――――――――――――

・・・・「テレビジョン学会誌(映像情報メディア学会誌の前身)、第24巻第8号(1970年)に、「ルビジウム原子発振器」という簡潔なタイトルで掲載されている。

富士通株式会社の八鍬和夫氏、竹内睦夫氏、吉田洋介氏が連名で寄稿したもので、RbOscの普及前夜の古い論文であるが、今もなお第1級のすばらしい教科書である。

私はこれ以上に分かり易い解説を、いまだ目にしたことはない。

一般のユーザーにとって、貴重この上ない資料であり、たぶん最高によく分かる解説書の一つである。

なお、テレビジョン学会誌に掲載されたその論文は、下記のURLで閲覧することができる。」

http://ci.nii.ac.jp/naid/110003695199

――――――――――――――――――――――――――――――――

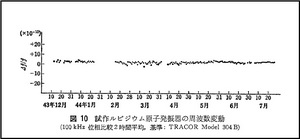

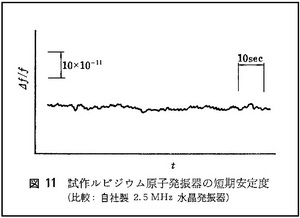

さて、この論文を閲覧された方の中に、論文中の図10のRbOscの発振周波数の経年変化のデータだけを見て早合点されたのか、「何か月もフラットであり、RbOscの周波数の経年変動はない」と思われた方がおられるようである。

その図10はこのようなデーターである。

<図1:テレビジョン学会誌に掲載された論文の中の「ルビジウム原子発振器の周波数変動」の実測データ>

**論文の図のキャプションに「基準 TRACOR Model 304B」とあるのに注目**

奇しくも、TRACOR Model 304Bは、前回にもお話したが、私たちが1972年の札幌冬季オリンピックのTV中継のために導入したルビジウム原子発振器と同型機である。

「奇しくも」というより、当時、研究所等において「基準」となり得るルビジウム原子発振器の実用機は、実質的にTRACOR社のModel 304型しかなかったのではないかと推測する。

論文の図のキャプションにもあるが、この図に続く本文には、次のような「ことわり書き」がある。

「長期安定度測定はTACOR社のルビジウム原子発振器 Model 304 Bで行った。なお同発振器の経年変化の補正は行っていない。」

つまり、図1(論文の図10)のデータが、43年12月から44年7月の8か月間、ほぼフラットであるという意味は、周波数比較の基準にしたTRACOR社のModel 304-Bと、ほぼ同じ変動があったことを示している。

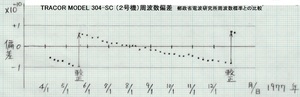

比較の基準としたTRACOR社のRbOscと同型機の長期安定度データ

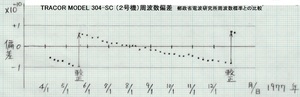

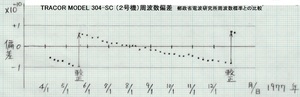

そのTRACOR社のModel 304-B型と同型機の長期安定度の実測データが図2である。

このデータは、前回の日記の最後の図7であり、ここに再掲した。

<図2:TRACOR社Model 304-SC RbOscの周波数長期安定度実測データ(1977年)>

この話の前後は、前回の日記をご覧いただきたいが、図の日付の1977年当時から、TV同期信号のマスタークロックにRbOscを使用している在京TV局の、カラーサブキャリア(3.58MHz)の周波数偏差を、かなりの年数にわたって、郵政省電波研究所(現在の独立行政法人通信総合研究所「CRL」)が測定し、当時の電子通信学会誌に公表していた。

図書館等で同誌のバックナンバーが閲覧できれば、貴重な資料になるかもしれない。

図1のデータは「試作機」ということであるが、大手メーカーの研究所における試作機ということは、市販機のレベルを超えた作りの、当時の最高性能を実現したものと考えてよいと思う。

ルビジウム原子発振器は、現在も基本的に同じ仕組み、同じ構造であるが、これらのデータから推測されるのは、「ルビジウム原子発振器の発振周波数の経年変化特性は、図2の傾向をもつ」ということである。

テレビジョン学会の論文には、その要因についても述べられている。

ルビジウム原子発振器の経年変化の話が見つからない

この「早合点」のことが少し気になり、ネットでルビジウム原子発振器の経年変化についての記事を検索したが、このテレビジョン学会誌の論文以外に、まだ有用な情報を得るに至っていない。

ルビジウム原子発振器を実用するにあたり、運用上の大きな問題になるはずの経年ドリフト特性が、ほとんど話題になっていない。

ルビジウム原子発振器といえども、図2のデータから一目瞭然であるように、1年ほど連続運転すれば、1×10のマイナス10乗さえ保てない。

そのまま放っておけば、遠からず自動制御ループのロックが外れる。

昨今の性能が向上したであろう高級機種では、多少の改善が望めるにしても、この経年変化は運用上の大きな問題であることに変わりはない。

ルビジウム原子発振器でも周波数はどんどんズレていく

それにもかかわらず、この経年変化については情報が極端に少ない。

そのためか、この大きな問題を、あまり意識していない方がおられるのではないだろうか。

この発振周波数の経年ドリフトが、現在のルビジウム原子発振器の仕組み上、持って生まれた宿命であることを、利用者や導入を検討中の方は、念頭に入れておく必要があるだろう。

参考までに、地デジの時代にほとんど意味がないことですが

テレビジョン学会誌の論文に登場するTRACOR社のModel 304-B周波数標準器は、私たちが札幌冬季五輪のTV中継に使った同社のModel 304-SCと同型である。

304-Bに、NTSCテレビ信号のカラーサブキャリア3.58MHzの出力を追加したものが304-SCである。

ちなみにFsc=3.58MHzは、5.0MHzから容易に作り出すことができる。

304-Bには、5.0MHz、1.0MHz、100KHzの出力が標準装備されている。

Fsc=(5×63)/88=3.5795454545・・。

このような機能を持つゲート回路により生成は簡単であるが、さて地デジの今時、Fscって、ほとんど何の役にも立ちそうにない。

この逆方向の計算により、3.5795454545・・MHzから5.0MHzを生成できるが、実は当時、そのFsc→5.0MHzの周波数変換機を作製した。

TV局内の至る所から取り出すことができるFscを利用して、局内に散在する多くの各種周波数に関する測定器類の「較正チェック」用である。

そのような遊びをやって喜んでいたアナログNTSC方式の頃は、ただの思いつきを、容易に実現できる古きよき時代でもあった。

今回の日記は、前回の「口伝(2)」の補足をさせていただきました。

(口伝(2-1) 「補足.ルビジウム原子発振器もどんどんズレる」 おわり)

その前にちょっと余談を

前回の日記について、このようなお話を頂きました。

この方は、古くからのアマチュア無線家であり、高校時代から水晶発振器を自作し、最近は中古のRbOscを入手するなど、発振器はもとより、エレキ全般に精通しておられます。

またオーディオ愛好家でもあり、「研究部屋」にはJBLファン垂涎の古い時代のアンプやSPなども、所狭しと無造作に転がっているそうです。

まさに絵に描いたような、私の年代前後によくある「アマチュア無線とオーディオ」を趣味として大人になった、典型的なパターンかもしれません(ただしこの方の才能はそれだけに収まらず、さらにいくつかの本格的な趣味をお持ちです)。

こういった方でさえ、前回の日記のルビジウム原子発振器について、次のように語っておられました。

『なるほど、システムとしてのルビジウム発信器もフィードバックループで制御されているのですね。私はルビジウム原子の基底状態と励起状態の遷移からレーザーのように自律的に安定した周波数が得られる物と勘違いしていました。

高校生の頃は、送信周波数は水晶で固定だったのでどうやってそれを動かすのか苦労してVXO の実験をしていました。(あとは省略)』

頂いたこのお話には、次のようにお返ししました。

『誤解が解けて「精度」ならず「うれしい度」プラス10の10乗です。ありがとうございます。水晶発振器とともに大人になったような無線機の専門家でさえ、セシウムの国家標準器の仕組みのジュニア版、と思っている方がけっこういるらしいです。名前から類推すれば、そうですもんね。RbOsc神話を信奉する気持ちがよく分かります。』

と、前回の日記に関しては、このようなエピソードがありました。

さて今日の日記の本題、前回の補足

前回の日記の後半部、「最高に分かり易いRbOscの教科書あり」の段で、昔、私が教科書にしていた論文を紹介した。

以下は、前回のその段の「そっくりコピー」である。

――――――――――――――――――――――――――――――――

・・・・「テレビジョン学会誌(映像情報メディア学会誌の前身)、第24巻第8号(1970年)に、「ルビジウム原子発振器」という簡潔なタイトルで掲載されている。

富士通株式会社の八鍬和夫氏、竹内睦夫氏、吉田洋介氏が連名で寄稿したもので、RbOscの普及前夜の古い論文であるが、今もなお第1級のすばらしい教科書である。

私はこれ以上に分かり易い解説を、いまだ目にしたことはない。

一般のユーザーにとって、貴重この上ない資料であり、たぶん最高によく分かる解説書の一つである。

なお、テレビジョン学会誌に掲載されたその論文は、下記のURLで閲覧することができる。」

http://ci.nii.ac.jp/naid/110003695199

――――――――――――――――――――――――――――――――

さて、この論文を閲覧された方の中に、論文中の図10のRbOscの発振周波数の経年変化のデータだけを見て早合点されたのか、「何か月もフラットであり、RbOscの周波数の経年変動はない」と思われた方がおられるようである。

その図10はこのようなデーターである。

<図1:テレビジョン学会誌に掲載された論文の中の「ルビジウム原子発振器の周波数変動」の実測データ>

**論文の図のキャプションに「基準 TRACOR Model 304B」とあるのに注目**

奇しくも、TRACOR Model 304Bは、前回にもお話したが、私たちが1972年の札幌冬季オリンピックのTV中継のために導入したルビジウム原子発振器と同型機である。

「奇しくも」というより、当時、研究所等において「基準」となり得るルビジウム原子発振器の実用機は、実質的にTRACOR社のModel 304型しかなかったのではないかと推測する。

論文の図のキャプションにもあるが、この図に続く本文には、次のような「ことわり書き」がある。

「長期安定度測定はTACOR社のルビジウム原子発振器 Model 304 Bで行った。なお同発振器の経年変化の補正は行っていない。」

つまり、図1(論文の図10)のデータが、43年12月から44年7月の8か月間、ほぼフラットであるという意味は、周波数比較の基準にしたTRACOR社のModel 304-Bと、ほぼ同じ変動があったことを示している。

比較の基準としたTRACOR社のRbOscと同型機の長期安定度データ

そのTRACOR社のModel 304-B型と同型機の長期安定度の実測データが図2である。

このデータは、前回の日記の最後の図7であり、ここに再掲した。

<図2:TRACOR社Model 304-SC RbOscの周波数長期安定度実測データ(1977年)>

この話の前後は、前回の日記をご覧いただきたいが、図の日付の1977年当時から、TV同期信号のマスタークロックにRbOscを使用している在京TV局の、カラーサブキャリア(3.58MHz)の周波数偏差を、かなりの年数にわたって、郵政省電波研究所(現在の独立行政法人通信総合研究所「CRL」)が測定し、当時の電子通信学会誌に公表していた。

図書館等で同誌のバックナンバーが閲覧できれば、貴重な資料になるかもしれない。

図1のデータは「試作機」ということであるが、大手メーカーの研究所における試作機ということは、市販機のレベルを超えた作りの、当時の最高性能を実現したものと考えてよいと思う。

ルビジウム原子発振器は、現在も基本的に同じ仕組み、同じ構造であるが、これらのデータから推測されるのは、「ルビジウム原子発振器の発振周波数の経年変化特性は、図2の傾向をもつ」ということである。

テレビジョン学会の論文には、その要因についても述べられている。

ルビジウム原子発振器の経年変化の話が見つからない

この「早合点」のことが少し気になり、ネットでルビジウム原子発振器の経年変化についての記事を検索したが、このテレビジョン学会誌の論文以外に、まだ有用な情報を得るに至っていない。

ルビジウム原子発振器を実用するにあたり、運用上の大きな問題になるはずの経年ドリフト特性が、ほとんど話題になっていない。

ルビジウム原子発振器といえども、図2のデータから一目瞭然であるように、1年ほど連続運転すれば、1×10のマイナス10乗さえ保てない。

そのまま放っておけば、遠からず自動制御ループのロックが外れる。

昨今の性能が向上したであろう高級機種では、多少の改善が望めるにしても、この経年変化は運用上の大きな問題であることに変わりはない。

ルビジウム原子発振器でも周波数はどんどんズレていく

それにもかかわらず、この経年変化については情報が極端に少ない。

そのためか、この大きな問題を、あまり意識していない方がおられるのではないだろうか。

この発振周波数の経年ドリフトが、現在のルビジウム原子発振器の仕組み上、持って生まれた宿命であることを、利用者や導入を検討中の方は、念頭に入れておく必要があるだろう。

参考までに、地デジの時代にほとんど意味がないことですが

テレビジョン学会誌の論文に登場するTRACOR社のModel 304-B周波数標準器は、私たちが札幌冬季五輪のTV中継に使った同社のModel 304-SCと同型である。

304-Bに、NTSCテレビ信号のカラーサブキャリア3.58MHzの出力を追加したものが304-SCである。

ちなみにFsc=3.58MHzは、5.0MHzから容易に作り出すことができる。

304-Bには、5.0MHz、1.0MHz、100KHzの出力が標準装備されている。

Fsc=(5×63)/88=3.5795454545・・。

このような機能を持つゲート回路により生成は簡単であるが、さて地デジの今時、Fscって、ほとんど何の役にも立ちそうにない。

この逆方向の計算により、3.5795454545・・MHzから5.0MHzを生成できるが、実は当時、そのFsc→5.0MHzの周波数変換機を作製した。

TV局内の至る所から取り出すことができるFscを利用して、局内に散在する多くの各種周波数に関する測定器類の「較正チェック」用である。

そのような遊びをやって喜んでいたアナログNTSC方式の頃は、ただの思いつきを、容易に実現できる古きよき時代でもあった。

今回の日記は、前回の「口伝(2)」の補足をさせていただきました。

(口伝(2-1) 「補足.ルビジウム原子発振器もどんどんズレる」 おわり)

口伝(2)ルビジウム原子発振器 ~されどジッターには無力 [口伝・オーディオ萬之事 ~父から息子たちへ~]

口伝 オーディオ 萬之事

( くでん オーディオ よろずのこと )

マスタークロックの理想はRbOsc制御の「水晶発振器」

ルビジウム原子の法力もジッターには無力である。

細かな周波数変動も常に発生している(図6)。

デジタルオーディオにおいて、マスタークロックの水晶発振器をルビジウム原子発振器(RbOsc)に置換しただけでは、まだまだ不十分と考えている。

音質の改善を主目的にするのであれば、まず、「低ジッターおよび超短期周波数安定性を第一の設計目標に特化した水晶発振器」を実現することではないだろうか。

この水晶発振器の短期・中期・長期の安定性は重要ではなく、恒温槽も不要である。

そういった部分に余計なコストをかける必要はない。

この水晶発振器が実現できたら、つぎはいよいよルビジウム原子発振器の出番である。

実現した「低ジッターと、超短期周波数安定度を備えた水晶発振器」の弱点である、短期~長期安定性を、RbOscを使ってコントロールする。

これでマスタークロックの純粋性と安定性が、実現可能な最高レベルで確保できるはずである。

ルビジウム原子発振器神話

以上の話は、先の日記「口伝(1)」のなかでも語った(その部分を、今日の日記の後部に再掲しておきます)。

しかしこの話は、ルビジウム原子発振器の動作の仕組みを、ある程度知っていなければ、納得できないかもしれない。

いつの間にか、デジタルオーディオの世界において「ルビジウム原子発振器神話」が出来上がっているような話が聞こえてくる。

「ルビジウム原子発振器をマスタークロックに使っているから最高の精度が保障されており、クロックに関しては万全である」などと勘違いしては、デジタルオーディオの音質改善が行き詰る恐れもある。

そこで今日の日記は、前回の話から一歩踏み込んで、私自身のおさらいも兼ねて、ルビジウム原子発振器の仕組みについて理解を深めたいと思う。

前回の日記に綴ったが、私にとって、RbOscには特別な思いや愛着がある。

そのような神話の世界から現実の世界へと、真の活躍の場を与えるため、まず、ルビジウムの法力と、それを生み出す仕組みについての話から始めたい。

驚異的周波数安定度も「平均」しての話

「法力」の話を始める前の予備知識として、「平均」の話と「ジッター」の話をしておきたい。

短期・中期周波数安定度1×10のマイナス11乗、長期安定度1×10のマイナス10乗、あるいはそれ以上の精度を誇るルビジウム原子発振器。

従来の水晶発振器と比較すれば、精度が一挙に2桁ほど跳ね上がる驚異的な性能を持った発振器である。

ただし、短期周波数安定度とは、「秒」単位ほどの期間の平均、中期周波数安定度とは、「100秒」単位ほどの期間の平均、長期周波数安定度とは、「月」とか「年」単位ほどの期間の平均である(この期間の区分は定ったものではない)。

区分はどうであれ、あくまで「平均」値であることに注意が必要である。

ルビジウム原子発振器の出力には、図6に示すような変動が常に生じている。

それらの変動を含む周波数の「秒平均」とか「年平均」の平均値が、1×10のマイナス10乗とか11乗とかの意味である。

この「平均」という点をスルーしてはいけない。

ルビジウム原子の法力もジッターには無力

さらには、時間的にもっと細かい変動もある。

「ジッター」と呼ばれる発振器出力信号の波長レベルのタイミング変動である。

この変動は、ルビジウム原子による制御とは直接の関係なしに、原振である水晶発振器で発生する。

昨今このジッターは、デジタルオーディオにおいて重大関心事の一つであり、音質への弊害が解明されつつある。

つまり、ルビジウム原子発振器の出力は、カタログデータ上では安定度1×10のマイナス10乗以上ではあるが、それは一定期間の平均値であり、その期間内を観察すれば、細かな変動が常に発生していることを認識しておかなければならない。

マイナス10乗以上が、鏡のように「まっ平ら」に続き、どの瞬間も微塵の揺らぎもない、と勘違いしてはいけない。

まことに残念ながら、無敵と思われているルビジウム原子発振器も、その法力では超短期的変動やジッターを制圧できない。

特に音質への影響が大きいとされるジッターには、ルビジウム原子の法力も無力なのである。

米TRACOR社RbOscのマニュアルが教科書

日本におけるルビジウム原子発振器(RbOsc)の研究開発がスタートしたのは、1960年代前後であったと思われる。

すでにその頃、米国ではルビジウム原子発振器の実用機が完成していた。

「口伝(1)」で紹介したが、私が1972年に業務で使用したルビジウム原子発振器「米国TRACOR社のMODEL 304周波数標準機」は、おそらく1965年頃に、その304型の初代モデルが発売されたのではないかと推察する。

このTRACOR社のMODEL 304は、日本のRbOscの開発研究者にとって、まさに「生きた教科書」であり、製品(実用機)の「スタンダード(標準器)」であった。

そのマニュアルは、研究者の間でバイブル的存在であり、今もなお第1級の教科書である。

だたしバイブルとはいえ、あくまで製品のマニュアルであり、微に入り細に入り記述してあるわけではない。

それでも要点を押さえた動作原理の解説や実機の動作諸特性などの情報は、当時、他では得られない貴重なものであった。

4つの図面が揃う時、ルビジウムの秘密が解き明かされる

TRACOR社のマニュアルには、動作の基本原理を示す図が6枚ほど載っている(細かい話の図を除き)。

RbOscの構造や動作などをシンボル化したそれらの絵は、どれも「みごとなデザイン」であり、その後の研究開発者の論文等の図に、多大な影響を与えたことが窺える。

今回の日記には、それらの絵に敬意を表するとともに、その中の4枚を使わせていただいた。

その4枚の絵(図2)を眺めているだけでも、エレキと原子に興味がある方なら、RbOscの動作の仕組みが、おぼろげに分かってくるものと思う。

この図で納得-ルビジウムにロックオン!

「水晶発振器」は、鉱物である水晶の小片の物理的な振動を、直接的に振動源として利用している。

そこから類推すると、「原子発振器」と呼ぶからには、原子のどこかの、何かの振動を直接的に拾い出し、それを振動源にしていると考えるのが「人情」というものだろう。

取り出した振動を基に、水晶発振器と同じように周波数変換して、たとえば10MHzを作り出せば、それがすなわち「原子発振器」ではないのか。

もはや神の領域である原子の、何かの絶対的な振動が振動源、と考えれば、鏡のように平らで、少しの揺らぎもない、といった原子発振器の「神話」が生まれるのも頷ける。

しかし、現在一般に使用されているルビジウム原子発振器の仕組みは、そのイメージとはかなり違う。

では、そのことを確かめに、赤く輝くルビジウムの「法力」を求めて、深淵なる原子物理ロマンの世界に足を踏み入れてみよう。

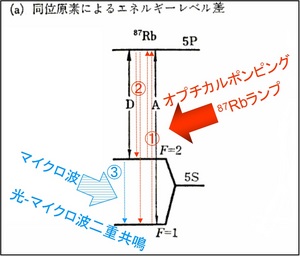

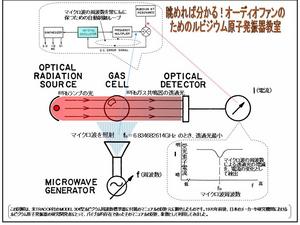

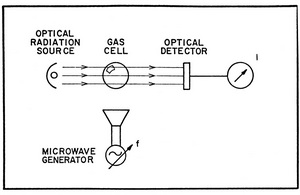

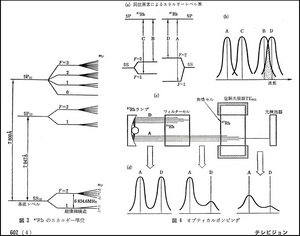

<図1:ルビジウム原子発振器の動作原理図>

**TRACOR社のマニュアルの3つの図を使って脚色したRbOscの動作原理図。動作中の装置内にはルビジウムランプが光っているが、その色は図のような「赤」である、大雑把には波長780nm~795nm付近の色。赤外との境界付近の色である**

いきなりRbOscの核心に迫る

細部の話は先送りにして、「原子」の名を冠した発振器の核心部分に、いきなり踏み込んでみよう。

この図の中央がルビジウム原子発振器の心臓部であり、その動作の仕組みは割合に分かり易い(概略レベルでは)。

次の項目①から順に、一つづつ読み進んでいってほしい。

①:まず左端中央にルビジウム・ランプ(OPTICAL RADIATION SOURCE)が赤く輝いている。

②:その右側に、ルビジウム・ガスを封入した容器(GAS CELL)があり、さらにその右側には受光素子(光量検知器:OPTICAL DETECTOR)がある。

③:ルビジウム・ランプの光は、ガス容器のガラス窓を通過して、受光素子に当たり、その時の光量に応じた電流値(I)が出力される。

④:この状態の時、ガス容器の下にあるマイクロ波発生器(MICROWAVE GENERATOR)から、周波数6.83GHz付近のマイクロ波をガス容器に照射する。

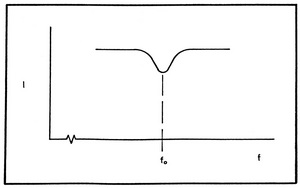

⑤:すると、照射したマイクロ波の周波数が、6.834682614GHzのとき、ガス容器を通過する光量が減少し(光が容器内のガスによって吸収される)、その周波数から外れると元の光量にもどる。そのときの様子が、図右下の受光素子の「マイクロ波周波数 対 受光素子電流」のグラフに示されている。

ここが最重要

さて、ルビジウム原子発振器の法力の秘密は、ルビジウムガスに照射するマイクロ波の周波数「6.834682614GHz」にあることが分かった。

この周波数を「fo」(エフゼロ)としよう。

⑥:Rb原子にこのような現象が起こるということは、受光素子が受ける光量が最も少なくなる(最も暗くなる)foのポイントに、マイクロ波の周波数を常に合致させれば、ルビジウム原子の法力による極めて正確かつ安定な、連続周波数を得ることができることになる。

foにロックオン

核心部の秘密に到達した。

次の問題は、どうすれば連続的にマイクロ波発生器の周波数をfoにロックオンしておけるか、である。

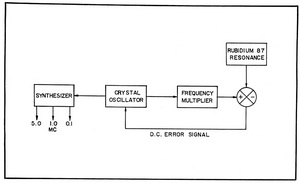

⑧:そのロックオンの仕掛けが、図の左上の「マイクロ波の周波数をfoに保つための自動制御ループ」である。

⑨:このループ内に、デジタルオーディオ・ファンが最も注目しなければならない電圧制御型の水晶発振器(CRYSTAL OSCILLATOR)がある。

⑩:ループの右にある「丸に×印」は「位相比較器」のシンボルである。

⑪:この位相比較器は、受光素子の刻々の値と、マイクロ波を低周波で周波数変調している低周波との位相を比較し、その位相差に応じた「エラー電圧」を発生する。

⑫:位相比較器のエラー電圧により、電圧制御型の水晶発振器の発振周波数をコントロールする(この仕掛けの理解には補足が必要。図3)。

⑬各部の諸条件が整い、マイクロ波の周波数がfoに落ち着くと、この自動制御のループがロックオン状態になる。この状態でロックインジケーターのランプが点灯し、ルビジウム原子発振器が既定の周波数精度で使用可能となる。

崩れた神話

さて図1から、⑫の仕掛けなど、一部に補足説明を要する個所はあるものの、ルビジウム原子発振器の仕組みの概要は、大体つかめたのではないかと思う。

ルビジウム原子発振器の出力は「鏡のようにまっ平らで、微塵の揺らぎもない」、という望みは、「RbOscの原振は水晶発振器」であることにより絶たれた。

さらなる追い討ちは、そもそもルビジウム原子発振器の目的は、短・中・長期それぞれの期間平均の周波数安定性にあり、デジタルオーディオで最大の問題とされる微小なジッターなどの対策の優先度はさほど高くないことである。

それだからこそ、今日の日記の冒頭の、

「音質の改善を主目的にするのであれば、まず、低ジッターおよび超短期周波数安定性を第一の設計目標にした水晶発振器を実現すること」

と考えるわけである。

水晶発振器には、大変古い時代から今現在まで、膨大なノウハウが蓄積されており、それらの性能に特化した研究開発を行えば、必ずやデジタルオーディオのマスタークロックとして満足な性能を実現できると確信している。

冒頭で指摘したように、実現した水晶発振器を「主」、ルビジウム原子発振器を「従」として、「主」の中・長期安定度を「従」でコントロールすれば、鬼に金棒、向かうところ敵なし、となるに違いない。

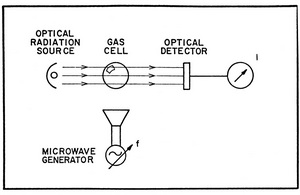

ルビジウムの秘密を解き明かす4つの図面

TRACOR社のマニュアル内の、ルビジウム原子発振器の基本原理を示す図は、どれもみごとにシンボル化されたデザインであり、その後の研究開発者の論文等にも多大な影響を与えた。

先の図1は、その中の3つを使って説明しているが、それらを含めて4枚の元の図を掲載させていただきたい。

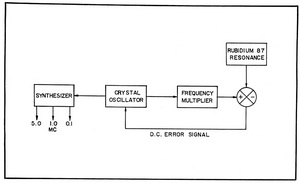

<図2:TRACOR社MODEL 304 RbOscのマニュアルに使われている動作原理を示す図>

**この4つの絵だけで、仕組みの概要が分かる(かもしれない)**

foにロックオンする仕掛け

先の項目⑫の位相比較器の説明における、「この仕掛けの理解には補足が必要」について、4つの図の左下の図で補足しておきたい。

どのような仕掛けで、ガス容器を透して受光素子が受けるルビジウム・ランプの光が一番暗くなるfoのポイントに、マイクロ波の周波数を合わせ、そこにロックするか。

つまりマイクロ波の周波数を、常にfoに合致させる自動制御の仕組みである。

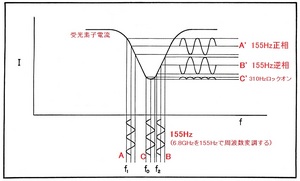

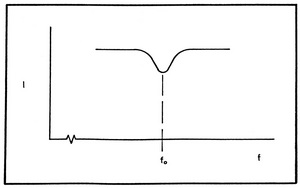

<図3:Rb容器に照射するマイクロ波を常にfoに合致させるための手法>

**この手法は、FM放送の周波数変調とその検波(デモジュレーター)の「S字カーブ」の話に似ている**

その仕掛けには、マイクロ波を低周波でFM変調しておいて、位相比較器を使うという技を使っている。

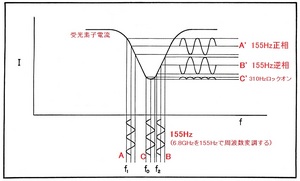

項目④の、Rbガス容器に照射するfo付近(周波数6.83GHz付近)のマイクロ波を、155Hzの低周波で周波数変調(FM変調)しておく。

イ):もし、マイクロ波の周波数がfoより少し低ければ、図3の「A」の場合となり、受光素子の電流は「A’」となる(これを正相とする)。

ロ):また、マイクロ波の周波数がfoより少し高い「B」の場合、受光素子の電流は「B’」となる。この場合は、「A’」と位相が逆になる。

ハ):さらにマイクロ波の周波数がぴったりfoの「C」の場合、受光素子には図の「C’」のような波形の、155の2倍、310Hzが現れる。

ニ):以上の手法により位相比較器からエラー信号が得られ、先の「foにロックオン」の段の項目⑧からの説明に続く。

「A」「B」「C」の元の155Hzと、受光素子の電流波形の155Hzとの位相を、位相比較器で比較すると、foのときゼロ、少し低いとき(図のA)はプラス、少し高いとき(図のB)はマイナスの、位相差に比例した電流が得られる。foから大きくズレた場合もゼロとなるが、その場合は310Hzが現れないので区別ができる。

この位相比較器で得られた「エラー信号」で、電圧制御の水晶発振器の発振周波数を制御するわけである。

図1の左上の、水晶発振器の周波数を自動制御するループがそれである。

追補-ルビジウム原子の「法力」を解く

「細部の話は先送りにして」、という前提でルビジウム原子発振器の動作の仕組みを追ってきたが、どうも消化不良ぎみ、という方がおられるかもしれない。

RbOscにおけるRb原子の振る舞いの、最も「肝」の部分をスルーしたことが原因だろうか。

容器の中のルビジウム・ガスに、ルビジウム・ランプの光を当て、周波数foのマイクロ波を照射すると、容器のガラス窓を透過するランプの光が暗くなる。

実はその現象こそ、ルビジウム原子発振器の「法力」の根源なのである。

私の原子物理学の知識など、ごくごく上っ面にすぎない。

なので、上手に説明はできないが、そのための強力な資料、図4と図5を用意した。

最高に分かり易いRbOscの教科書あり

この図は、昔、私がRbOscの教科書にしていた論文の図である。

テレビジョン学会誌(映像情報メディア学会誌の前身)、第24巻第8号(1970年)に、「ルビジウム原子発振器」という簡潔なタイトルで掲載されている。

富士通株式会社の八鍬和夫氏、竹内睦夫氏、吉田洋介氏が連名で寄稿したもので、RbOscの普及前夜の古い論文であるが、今もなお第1級のすばらしい教科書である。

私はこれ以上に分かり易い解説を、いまだ目にしたことはない。

一般のユーザーにとって、貴重この上ない資料であり、たぶん最高によく分かる解説書の一つである。

なお、テレビジョン学会誌に掲載されたその論文は、下記のURLで閲覧することができる。

http://ci.nii.ac.jp/naid/110003695199

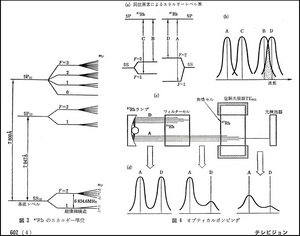

<図4:テレビジョン学会誌に掲載された論文の図の1枚>

**この絵図こそ、RbOscの「法力」を解き明かすものである。「オプチカル・ポンピング」と「光-マイクロ波 二重共鳴」が巧みに図示されている**

以下、この論文の受け売りが多くなるが、お許し願いたい。

自然界のルビジウムには、「85Rb」と「87Rb」との2つの同位元素が存在する。

図4の左側「87Rbのエネルギー準位」とあるキャプションは、「87Rb」のエネルギー準位を表している(分かり易くするため、超微細構造を極端に広げて描いてある)。

エネルギー準位は、上の線ほどエネルギーが高い。

原子が普通の状態であるとき、大半の原子は「基底レベル」のエネルギー準位にある。

ところが、熱や光、電磁波などの刺激を受けると、エネルギーを獲得して上位の準位への遷移が起こる(励起される、という)。

励起された原子は再び基底レベルに落ち、また励起されて準位が上がる。

これの繰り返しとなる。

図4の左下、基底レベル「5S」の超微細構造の「F=2」と「1」(F=1)の2つの線の間に記されている「6834.6MHz」に注目していただきたい。

そう、マイクロ波の周波数foの6.8346GHzがここに登場する!。

さて、いよいよ「法力」の核心部分である。

「法力」のキーワードは2つ。

「オプチカル・ポンピング」と「光-マイクロ波 二重共鳴」である。

それらを、図4の上中央の図「同位元素によるエネルギーレベル差」の部分を切り出して、さらに詳しく見ていこう。

<図5:87Rb原子の簡略化したエネルギー準位>

**図4から切り出したこの図で、オプチカル・ポンピングと光-マイクロ波二重共鳴について考えてみる**

a):ここでも、さらなる細かい話は省くが、まず87Rbガスを封入した容器のガラス窓から87Rbのランプの光を照射したとしよう。図の赤い大きな矢印である。

b):すると、基底状態「5S,F=1」にあった87Rb原子がその光(そのスペクトル)を吸収して励起され「5P」に遷移する(赤①がそれ)。そしてすぐ基底状態「5S」にもどる(落ちる)。

その際には、超微細構造の「5S,F=1」と「5S,F=2」に、ほぼ均等に落ちる。赤②がそれである。この2本の超微細構造を、図は極端に離して描いてあるが、実際は名前のとおり超接近している。そのためほぼ同じ確率で落ちる。

そして再び87Rbランプのスペクトルを吸収して励起され「5P」に上がり(赤①)、また基底状態にもどる(赤②)。これの繰り返しとなる。

c):ガス容器に照射する光は、ガス容器の前に置かれた「85Rbフィルター」により(図4の中央部参照)、スペクトルAが主となるため、b)の繰り返しの結果、「5S,F=1」から励起される(スペクトルAと合致)原子の数が「5S,F=2」からの励起(これはスペクトルDと合致)よりも多くなり、結果として「5S,F=2」状態の原子の数が「5S,F=1」よりも多くなる。

これは自然には起こらない現象であり、これを「F=1とF=2の間に負温度の状態が生じた」という。

d):この負温度の状態において、ガス容器に先のfo付近の周波数(6.8346GHz)のマイクロ波を照射する。図の青い大きな矢印である。

e):周波数foのマイクロ波を照射することにより「5S,F=2」の原子はエネルギーを放出して「5S,F=1」に落ちる。この現象を「誘導放出」言い、誘導放出を起こす周波数(ここではfo=6.8346GHz)を遷移周波数という。

f):「5S,F=1」の基底状態にもどった原子は、すぐさま87Rbランプの光を浴びて励起され「5P」に遷移し(赤①)、また「5S」に落ちる(赤②)。これの繰り返しとなる。

g):遷移周波数foのマイクロ波の照射により、誘導放出が起きている状態は、そうでないときに比べて87Rbランプの光(スペクトル)が多く吸収され(赤①の励起のエネルギーとして吸収される)、ガス容器の透過光量が減少する。つまり受光素子の入射光量が減少する。これが図1の右下の受光素子の電流のカーブである。

RbOscにはいくつかの変動要素がある

ルビジウム原子発振器の優れた周波数安定性は、この「遷移周波数」が極めて一定で、かつ「誘導放出」を起こす周波数の幅が極めて狭いことにある。

水晶振動子に比べれば確かにそうであるが、実はルビジウム原子の遷移周波数の変動も、誘導放出を起こす周波数の幅も、それらの現象を実機で利用するには、それほど楽観はできない。

地磁気、温度、ポンピング光やマイクロ波の変動、その他の様々な変動要因が、Rbガス容器(ルビジウムガス共鳴器)の周りを取り囲んでいる。

それらの変動要因に対しては、装置の内部であれこれと対策が施されており、それらの効果に支えられてのマイナス10乗や11乗である。

ルビジウム原子発振器が冷えている状態から、本来の性能に完全に安定するまで、半日~丸1日の時間を必要とするのは、そのためでもある(本格的な作りの装置の場合)。

安定度の質は装置によってピンキリ

昨今、電子デバイスの進化とともに、通信の分野をはじめ、様々な分野でのRbOscのニーズが急増し、それぞれの要求に合わせた多くのタイプのRbOscが作られるようになった。

大きさ、重さ、精度、作り込みの程度、単価など、まさにピンからキリまでの装置が大量に作られる時代になった。

Rb原子そのものの周波数安定度は、10のマイナス13乗から15乗、といわれているが、それを利用する装置の段になると、いままで見てきた話のようになる。

そして昨今は、作りの程度が装置によってピンキリとくる。

名称は同じRbOscであっても、安定度の質は「ピンキリ」であることを念頭に入れておく必要があるだろう。

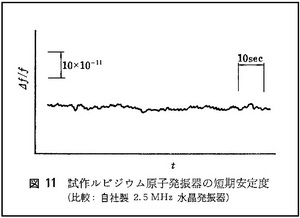

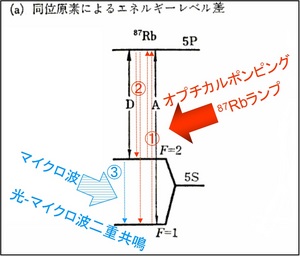

<図6:RbOscの短期変動の実測データ>

**先のテレビジョン学会誌の論文中のデータ。ジッター以外にも、このような変動が常に発生している一例**

図6は、先のテレビジョン学会誌の論文中の、周波数短期安定度(短期変動)の実測グラフである。

この装置は初期の試作機でもあり、現在の新鋭機では一層の改善があると思われるが、多かれ少なかれ、こういった変動が常に発生していることに変わりはない。

「ジッター」以外にも、こういった変動がある、ということの実例である。

経年周波数ドリフト

たまに見たり聞いたりするが、「原子時計」(RbOscも含めて)の話題が出た場合、マスメディアの常套句は、「この装置はx百年とかx万年とかに1秒しか狂わない」である。

世界に数台しかないといわれる大型のセシウム原器などは別格として、この「たとえ」は経年変化による誤差をスッポリ忘れた作為的な話に聞こえる。

たいていの原子発振器には、経年変化による周波数ドリフト(エージング特性)がある。

そもそも数年間も較正せずに連続運転すれば、ドリフト量が大きくなり過ぎて、発振器のロックオン状態を維持できず、ロックが外れる可能性が高い。

現在一般に使われているルビジウム原子発振器の場合は、ほとんどすべての機種で、周波数が低くなる方向にドリフトする。

その原因も、かなり解明されているようなので、新鋭機では、相当の改善があるものと期待している。

<図7:RbOscの経年変化による発振周波数のエージング特性>**経年変化による周波数ドリフトの要因は、かなり解明されているらしいので、近年の装置は、相応の改善があると思われる**

<図7:RbOscの経年変化による発振周波数のエージング特性>**経年変化による周波数ドリフトの要因は、かなり解明されているらしいので、近年の装置は、相応の改善があると思われる**

古い装置であるが、その実測データが図7である。

この手書きのデーターは「口伝(1)」で話題にした、私が1972年に初めて使用した米TRACOR社のMODEL 304型の発振周波数のドリフトの実測値である。

図の日付にある1977年当時から、かなりの年数にわたって、RbOscをTV同期信号のマスタークロックとして使用している在京TV局の、カラーサブキャリア(3.58MHz)の周波数偏差を、郵政省電波研究所が測定し、当時の電子通信学会誌に公表していた。

広く世間で使われているRbOscや、高精度発振器等の精密較正の周波数標準に供するためである。

そのため、周波数偏差を1×10のマイナス10乗以上に保つよう要請されており、この図では5月末頃と12月末頃に、経年変化で下がった発振周波数を上げる較正を行っている。

私は1972年から2000年以降まで、新旧3種類のRbOscを使ってきたが、この経年ドリフトは、装置によってドリフト量の多少の差はあれ、いずれの装置も同じ方向、同じ傾向であった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(以下、ここに、前回の日記「口伝(1)」から、ルビジウム原子発振器に関する部分を、そっくりコピーしておきます)

デジタル分野にも風説はある

アナログ分野に様々な風説があることは納得できる。

ところがデジタルにもそれがある。

一例であるが、たとえばルビジウム原子発振器(RbOsc)をデジタルオーディオ機器(CDプレーヤーやDA・ADコンバーターなど)のマスタークロックに使用したら音質が向上した、という記事には、その一部に誤解があるものが見受けられる。

ルビジウム原子発振器(RbOsc)もジッターには無力

RbOscの周波数精度・安定度は、短期的、中期的に10のマイナス10乗から11乗ほどである。

水晶発振器の精度や安定度は作りによってピン・キリであるが、10のマイナス6乗から、最高はマイナス9乗ほどにもなる。

家電品のデジタルオーディオなどは、一般的に精度マイナス6乗ほどの簡単な回路の部品が、基板にちょこんと乗っているだけだろう。

さてRbOscに内蔵されている原振(おおもとの発振器)も「水晶発振器」であることを知っておかねばならない。

その水晶発振器の発振周波数を、Rb原子のエネルギーバンドにおける超微細構造間の遷移の、光-マイクロ波二重共鳴という現象を利用して制御している。

簡単に言えば、水晶発振器の発振周波数を、Rb原子(容器に閉じ込めたRbガス)の、ある現象を利用して自動制御するもの、と考えればいい。

当然、自動制御のフィードバックループが構成されているわけであり、そのループにおいて、デジタルオーディオで一番の問題とされる「ジッター」などは、応答時間的に自動制御には引っかからない。

メガHz程度の周波数における1サイクル単位のタイミングや、ミリ秒以下のスピードに、フィードバックループの自動制御が対応できるわけはない。

つまり、デジタルオーディオで一番の問題とされている、いわゆる「ジッター」には、安定度10のマイナス10乗以上のルビジウム原子発振器も「無力」なのである。(昨今、研究が進められているレーザー励起型RbOscの場合、ジッターも制御できるのかどうか、期待しているが・・)

ジッターにはルビジウムの法力も無力とはいえ、RbOsc内臓の水晶発振器は、恒温槽を使うなど、それなりの精度が出るように設計されており、家電デジタル機器の基板に乗っているような安易な水晶発振回路とは作りが違う。

少なくとも、1~2桁以上高い精度のものが使われている。

このことから、私が思うには、RbOscをデジタルオーディオのマスタークロックに使った場合、もしかしたら、ルビジウムの制御を切り離しても(原振の水晶発振器単独で使っても)、ある程度のいい結果が出るような気がする。

とはいえRbOscは、たとえ原振の水晶発振器に、フラッターやワウ的な周期変動があるとしても、それらを精度10のマイナス10乗以上で押さえ込む(そのようなフラッター的な変動などを許容した水晶発振器が搭載されていることなどあり得ないが)。

手軽に利用できるようになった昨今、KHz、MHzオーダーのジッターには効きめがなくても、RbOscを利用するに越したことはない。

ルビジウムより水晶?

今や手軽にRbOscを利用できる時代になったので、それを導入しておけば、とりあえず一安心である。

しかし繰り返しになるが、ジッターにはルビジウムの法力も無力である。

このことから、デジタルオーディオのマスタークロックに「低ジッター性能」を重視した発振器を導入したいのであれば、まず、徹底したジッター対策と、超短期安定度対策を行った水晶発振器を実現することが先決ではないだろうか。

おそらく現状のRbOscよりも、その方が音質的には有効だと思う。

その上で必要があれば、RbOscを利用して、その水晶発振器の短中期安定度を制御すればよい。

RbOscの思い出

RbOscについては、いろいろな思い出がある。

出会いは会社の業務で、1972年に札幌で開催された冬季オリンピックにおいて使用したのが最初である。

米国Tracor社のMODEL 304-SCという製品で、非常に高価であった。

現場からのTV中継の際、現場-局内のカラーサブキャリア(3.57MHz)の位相同期をとるために、現場と局内の2台のRbOscを使って実現する試みであった。

日本初である。

その後、五輪が終わって用済みになったRbOscは、そのまま捨て置かれていたが、あまりに不憫なので、局内親時計装置の原振に利用した。

分周回路とRb-Xtalの自動切換え回路を手作りし、民間では日本初(たぶん)のRbOsc時計となった。

そのノウハウ(簡単なことであるが)を精工舎に提供し、その後、同社のほとんどの親時計装置がRbOsc化されることになった。

また、郵政省電波研究所(当時)の小林三郎氏の要請を受け、「TV信号による時刻および周波数の精密同期」(「精密校正」と解釈すればよい)を実現するために、いろいろとお手伝いをさせていただいたり、教えてもらったりした。

いま思えば、RbOsc普及前夜の、国としての地ならし的な仕事であったのだろう。

あれから40年、RbOscが2桁万円になるなど、まったく想像もできなかった時代のことである。

(以上、前回の日記「口伝(1)」から、ルビジウム原子発振器に関する部分のコピーでした)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

デジタルオーディオの風説第1号はなに?

CDが市場に登場したのは1982年(昭和57年)である。

その当時、世間に蔓延した風説が「CDはデジタル方式なので、CDプレーヤーはどのメーカーのものでも音質は同じ」、であった。

一般の人にとって、この話には説得力がある。

「デジタル方式だから、どのような再生装置でも、だれが使っても、CDに記録されている元の音が完全に再現される。

それがデジタル方式の優れた特長である。」

私の周りのエレキの素養がある人でさえ、何人かはそう信じていたほどである。

このように説明されれば、その分野の専門家か、よほどの物知りでないかぎり、「CDとはそういうものか」と納得しただろう。

どこのだれかは知らないが、言い出した本人も、この話のトリックを理解していなかったのかもしれない。

繰り返しになるが、ルビジウム原子発振器をデジタルオーディオのマスタークロックとして導入する場合、それまでのクロック発振器が、簡易的なものか、デジタルオーディオ用として十分に吟味されていないものであれば、置換する効果はあると思う。

しかし、もともと、ジッター対策などを十分に考慮した設計の水晶発振器を使っている場合はどうであろうか。

ルビジウム原子発振器の「10のマイナス11乗」の意味を誤解し、ジッターや様々な微小変動なども極端に少ない完全無欠に近い発振器であると思い込んではいないだろうか。

もし、元の水晶発振器が十分良質な性能であった場合、置換した評価はどうであろう・・。

その結果を知りたいところである。

アナログ・アナクロ親父の夢

ジッターと超短期的変動の徹底的対策に特化した水晶発振器(もちろん恒温槽など不要)。

この水晶発振器の中長期安定性を、超簡易設計の(つまり超安価な)RbOscで制御する。

この組み合わせのマスタークロック・セットを、納得の¥で、どこかのメーカーさんが実現してくれないものかと思う。

部品を集めて自分で作ればいいが、その知識もないし、実行する気力も、今のところ湧いてこない。

が・・、この日記を綴っていて、ふと、つぎに何かやるとしたら、「これでしょう」という思いがつのりつつある。

近年の、やたらと高度なデジタルデバイスについていけない、アナログ・アナクロ親父でも、これならば今までの経験と、まだ錆びてはいないつもりの腕で、なんとか未踏の分野(私にとって)に攻め込んでいけるかもしれない。

(口伝(2)ルビジウム原子発振器~されどジッターには無力 おわり)

( くでん オーディオ よろずのこと )

マスタークロックの理想はRbOsc制御の「水晶発振器」

ルビジウム原子の法力もジッターには無力である。

細かな周波数変動も常に発生している(図6)。

デジタルオーディオにおいて、マスタークロックの水晶発振器をルビジウム原子発振器(RbOsc)に置換しただけでは、まだまだ不十分と考えている。

音質の改善を主目的にするのであれば、まず、「低ジッターおよび超短期周波数安定性を第一の設計目標に特化した水晶発振器」を実現することではないだろうか。

この水晶発振器の短期・中期・長期の安定性は重要ではなく、恒温槽も不要である。

そういった部分に余計なコストをかける必要はない。

この水晶発振器が実現できたら、つぎはいよいよルビジウム原子発振器の出番である。

実現した「低ジッターと、超短期周波数安定度を備えた水晶発振器」の弱点である、短期~長期安定性を、RbOscを使ってコントロールする。

これでマスタークロックの純粋性と安定性が、実現可能な最高レベルで確保できるはずである。

ルビジウム原子発振器神話

以上の話は、先の日記「口伝(1)」のなかでも語った(その部分を、今日の日記の後部に再掲しておきます)。

しかしこの話は、ルビジウム原子発振器の動作の仕組みを、ある程度知っていなければ、納得できないかもしれない。

いつの間にか、デジタルオーディオの世界において「ルビジウム原子発振器神話」が出来上がっているような話が聞こえてくる。

「ルビジウム原子発振器をマスタークロックに使っているから最高の精度が保障されており、クロックに関しては万全である」などと勘違いしては、デジタルオーディオの音質改善が行き詰る恐れもある。

そこで今日の日記は、前回の話から一歩踏み込んで、私自身のおさらいも兼ねて、ルビジウム原子発振器の仕組みについて理解を深めたいと思う。

前回の日記に綴ったが、私にとって、RbOscには特別な思いや愛着がある。

そのような神話の世界から現実の世界へと、真の活躍の場を与えるため、まず、ルビジウムの法力と、それを生み出す仕組みについての話から始めたい。

驚異的周波数安定度も「平均」しての話

「法力」の話を始める前の予備知識として、「平均」の話と「ジッター」の話をしておきたい。

短期・中期周波数安定度1×10のマイナス11乗、長期安定度1×10のマイナス10乗、あるいはそれ以上の精度を誇るルビジウム原子発振器。

従来の水晶発振器と比較すれば、精度が一挙に2桁ほど跳ね上がる驚異的な性能を持った発振器である。

ただし、短期周波数安定度とは、「秒」単位ほどの期間の平均、中期周波数安定度とは、「100秒」単位ほどの期間の平均、長期周波数安定度とは、「月」とか「年」単位ほどの期間の平均である(この期間の区分は定ったものではない)。

区分はどうであれ、あくまで「平均」値であることに注意が必要である。

ルビジウム原子発振器の出力には、図6に示すような変動が常に生じている。

それらの変動を含む周波数の「秒平均」とか「年平均」の平均値が、1×10のマイナス10乗とか11乗とかの意味である。

この「平均」という点をスルーしてはいけない。

ルビジウム原子の法力もジッターには無力

さらには、時間的にもっと細かい変動もある。

「ジッター」と呼ばれる発振器出力信号の波長レベルのタイミング変動である。

この変動は、ルビジウム原子による制御とは直接の関係なしに、原振である水晶発振器で発生する。

昨今このジッターは、デジタルオーディオにおいて重大関心事の一つであり、音質への弊害が解明されつつある。

つまり、ルビジウム原子発振器の出力は、カタログデータ上では安定度1×10のマイナス10乗以上ではあるが、それは一定期間の平均値であり、その期間内を観察すれば、細かな変動が常に発生していることを認識しておかなければならない。

マイナス10乗以上が、鏡のように「まっ平ら」に続き、どの瞬間も微塵の揺らぎもない、と勘違いしてはいけない。

まことに残念ながら、無敵と思われているルビジウム原子発振器も、その法力では超短期的変動やジッターを制圧できない。

特に音質への影響が大きいとされるジッターには、ルビジウム原子の法力も無力なのである。

米TRACOR社RbOscのマニュアルが教科書

日本におけるルビジウム原子発振器(RbOsc)の研究開発がスタートしたのは、1960年代前後であったと思われる。

すでにその頃、米国ではルビジウム原子発振器の実用機が完成していた。

「口伝(1)」で紹介したが、私が1972年に業務で使用したルビジウム原子発振器「米国TRACOR社のMODEL 304周波数標準機」は、おそらく1965年頃に、その304型の初代モデルが発売されたのではないかと推察する。

このTRACOR社のMODEL 304は、日本のRbOscの開発研究者にとって、まさに「生きた教科書」であり、製品(実用機)の「スタンダード(標準器)」であった。

そのマニュアルは、研究者の間でバイブル的存在であり、今もなお第1級の教科書である。

だたしバイブルとはいえ、あくまで製品のマニュアルであり、微に入り細に入り記述してあるわけではない。

それでも要点を押さえた動作原理の解説や実機の動作諸特性などの情報は、当時、他では得られない貴重なものであった。

4つの図面が揃う時、ルビジウムの秘密が解き明かされる

TRACOR社のマニュアルには、動作の基本原理を示す図が6枚ほど載っている(細かい話の図を除き)。

RbOscの構造や動作などをシンボル化したそれらの絵は、どれも「みごとなデザイン」であり、その後の研究開発者の論文等の図に、多大な影響を与えたことが窺える。

今回の日記には、それらの絵に敬意を表するとともに、その中の4枚を使わせていただいた。

その4枚の絵(図2)を眺めているだけでも、エレキと原子に興味がある方なら、RbOscの動作の仕組みが、おぼろげに分かってくるものと思う。

この図で納得-ルビジウムにロックオン!

「水晶発振器」は、鉱物である水晶の小片の物理的な振動を、直接的に振動源として利用している。

そこから類推すると、「原子発振器」と呼ぶからには、原子のどこかの、何かの振動を直接的に拾い出し、それを振動源にしていると考えるのが「人情」というものだろう。

取り出した振動を基に、水晶発振器と同じように周波数変換して、たとえば10MHzを作り出せば、それがすなわち「原子発振器」ではないのか。

もはや神の領域である原子の、何かの絶対的な振動が振動源、と考えれば、鏡のように平らで、少しの揺らぎもない、といった原子発振器の「神話」が生まれるのも頷ける。

しかし、現在一般に使用されているルビジウム原子発振器の仕組みは、そのイメージとはかなり違う。

では、そのことを確かめに、赤く輝くルビジウムの「法力」を求めて、深淵なる原子物理ロマンの世界に足を踏み入れてみよう。

<図1:ルビジウム原子発振器の動作原理図>

**TRACOR社のマニュアルの3つの図を使って脚色したRbOscの動作原理図。動作中の装置内にはルビジウムランプが光っているが、その色は図のような「赤」である、大雑把には波長780nm~795nm付近の色。赤外との境界付近の色である**

いきなりRbOscの核心に迫る

細部の話は先送りにして、「原子」の名を冠した発振器の核心部分に、いきなり踏み込んでみよう。

この図の中央がルビジウム原子発振器の心臓部であり、その動作の仕組みは割合に分かり易い(概略レベルでは)。

次の項目①から順に、一つづつ読み進んでいってほしい。

①:まず左端中央にルビジウム・ランプ(OPTICAL RADIATION SOURCE)が赤く輝いている。

②:その右側に、ルビジウム・ガスを封入した容器(GAS CELL)があり、さらにその右側には受光素子(光量検知器:OPTICAL DETECTOR)がある。

③:ルビジウム・ランプの光は、ガス容器のガラス窓を通過して、受光素子に当たり、その時の光量に応じた電流値(I)が出力される。

④:この状態の時、ガス容器の下にあるマイクロ波発生器(MICROWAVE GENERATOR)から、周波数6.83GHz付近のマイクロ波をガス容器に照射する。

⑤:すると、照射したマイクロ波の周波数が、6.834682614GHzのとき、ガス容器を通過する光量が減少し(光が容器内のガスによって吸収される)、その周波数から外れると元の光量にもどる。そのときの様子が、図右下の受光素子の「マイクロ波周波数 対 受光素子電流」のグラフに示されている。

ここが最重要

さて、ルビジウム原子発振器の法力の秘密は、ルビジウムガスに照射するマイクロ波の周波数「6.834682614GHz」にあることが分かった。

この周波数を「fo」(エフゼロ)としよう。

⑥:Rb原子にこのような現象が起こるということは、受光素子が受ける光量が最も少なくなる(最も暗くなる)foのポイントに、マイクロ波の周波数を常に合致させれば、ルビジウム原子の法力による極めて正確かつ安定な、連続周波数を得ることができることになる。

foにロックオン

核心部の秘密に到達した。

次の問題は、どうすれば連続的にマイクロ波発生器の周波数をfoにロックオンしておけるか、である。

⑧:そのロックオンの仕掛けが、図の左上の「マイクロ波の周波数をfoに保つための自動制御ループ」である。

⑨:このループ内に、デジタルオーディオ・ファンが最も注目しなければならない電圧制御型の水晶発振器(CRYSTAL OSCILLATOR)がある。

⑩:ループの右にある「丸に×印」は「位相比較器」のシンボルである。

⑪:この位相比較器は、受光素子の刻々の値と、マイクロ波を低周波で周波数変調している低周波との位相を比較し、その位相差に応じた「エラー電圧」を発生する。

⑫:位相比較器のエラー電圧により、電圧制御型の水晶発振器の発振周波数をコントロールする(この仕掛けの理解には補足が必要。図3)。

⑬各部の諸条件が整い、マイクロ波の周波数がfoに落ち着くと、この自動制御のループがロックオン状態になる。この状態でロックインジケーターのランプが点灯し、ルビジウム原子発振器が既定の周波数精度で使用可能となる。

崩れた神話

さて図1から、⑫の仕掛けなど、一部に補足説明を要する個所はあるものの、ルビジウム原子発振器の仕組みの概要は、大体つかめたのではないかと思う。

ルビジウム原子発振器の出力は「鏡のようにまっ平らで、微塵の揺らぎもない」、という望みは、「RbOscの原振は水晶発振器」であることにより絶たれた。

さらなる追い討ちは、そもそもルビジウム原子発振器の目的は、短・中・長期それぞれの期間平均の周波数安定性にあり、デジタルオーディオで最大の問題とされる微小なジッターなどの対策の優先度はさほど高くないことである。

それだからこそ、今日の日記の冒頭の、

「音質の改善を主目的にするのであれば、まず、低ジッターおよび超短期周波数安定性を第一の設計目標にした水晶発振器を実現すること」

と考えるわけである。

水晶発振器には、大変古い時代から今現在まで、膨大なノウハウが蓄積されており、それらの性能に特化した研究開発を行えば、必ずやデジタルオーディオのマスタークロックとして満足な性能を実現できると確信している。

冒頭で指摘したように、実現した水晶発振器を「主」、ルビジウム原子発振器を「従」として、「主」の中・長期安定度を「従」でコントロールすれば、鬼に金棒、向かうところ敵なし、となるに違いない。

ルビジウムの秘密を解き明かす4つの図面

TRACOR社のマニュアル内の、ルビジウム原子発振器の基本原理を示す図は、どれもみごとにシンボル化されたデザインであり、その後の研究開発者の論文等にも多大な影響を与えた。

先の図1は、その中の3つを使って説明しているが、それらを含めて4枚の元の図を掲載させていただきたい。

<図2:TRACOR社MODEL 304 RbOscのマニュアルに使われている動作原理を示す図>

**この4つの絵だけで、仕組みの概要が分かる(かもしれない)**

foにロックオンする仕掛け

先の項目⑫の位相比較器の説明における、「この仕掛けの理解には補足が必要」について、4つの図の左下の図で補足しておきたい。

どのような仕掛けで、ガス容器を透して受光素子が受けるルビジウム・ランプの光が一番暗くなるfoのポイントに、マイクロ波の周波数を合わせ、そこにロックするか。

つまりマイクロ波の周波数を、常にfoに合致させる自動制御の仕組みである。

<図3:Rb容器に照射するマイクロ波を常にfoに合致させるための手法>

**この手法は、FM放送の周波数変調とその検波(デモジュレーター)の「S字カーブ」の話に似ている**

その仕掛けには、マイクロ波を低周波でFM変調しておいて、位相比較器を使うという技を使っている。

項目④の、Rbガス容器に照射するfo付近(周波数6.83GHz付近)のマイクロ波を、155Hzの低周波で周波数変調(FM変調)しておく。

イ):もし、マイクロ波の周波数がfoより少し低ければ、図3の「A」の場合となり、受光素子の電流は「A’」となる(これを正相とする)。

ロ):また、マイクロ波の周波数がfoより少し高い「B」の場合、受光素子の電流は「B’」となる。この場合は、「A’」と位相が逆になる。

ハ):さらにマイクロ波の周波数がぴったりfoの「C」の場合、受光素子には図の「C’」のような波形の、155の2倍、310Hzが現れる。

ニ):以上の手法により位相比較器からエラー信号が得られ、先の「foにロックオン」の段の項目⑧からの説明に続く。

「A」「B」「C」の元の155Hzと、受光素子の電流波形の155Hzとの位相を、位相比較器で比較すると、foのときゼロ、少し低いとき(図のA)はプラス、少し高いとき(図のB)はマイナスの、位相差に比例した電流が得られる。foから大きくズレた場合もゼロとなるが、その場合は310Hzが現れないので区別ができる。

この位相比較器で得られた「エラー信号」で、電圧制御の水晶発振器の発振周波数を制御するわけである。

図1の左上の、水晶発振器の周波数を自動制御するループがそれである。

追補-ルビジウム原子の「法力」を解く

「細部の話は先送りにして」、という前提でルビジウム原子発振器の動作の仕組みを追ってきたが、どうも消化不良ぎみ、という方がおられるかもしれない。

RbOscにおけるRb原子の振る舞いの、最も「肝」の部分をスルーしたことが原因だろうか。

容器の中のルビジウム・ガスに、ルビジウム・ランプの光を当て、周波数foのマイクロ波を照射すると、容器のガラス窓を透過するランプの光が暗くなる。

実はその現象こそ、ルビジウム原子発振器の「法力」の根源なのである。

私の原子物理学の知識など、ごくごく上っ面にすぎない。

なので、上手に説明はできないが、そのための強力な資料、図4と図5を用意した。

最高に分かり易いRbOscの教科書あり

この図は、昔、私がRbOscの教科書にしていた論文の図である。

テレビジョン学会誌(映像情報メディア学会誌の前身)、第24巻第8号(1970年)に、「ルビジウム原子発振器」という簡潔なタイトルで掲載されている。

富士通株式会社の八鍬和夫氏、竹内睦夫氏、吉田洋介氏が連名で寄稿したもので、RbOscの普及前夜の古い論文であるが、今もなお第1級のすばらしい教科書である。

私はこれ以上に分かり易い解説を、いまだ目にしたことはない。

一般のユーザーにとって、貴重この上ない資料であり、たぶん最高によく分かる解説書の一つである。

なお、テレビジョン学会誌に掲載されたその論文は、下記のURLで閲覧することができる。

http://ci.nii.ac.jp/naid/110003695199

<図4:テレビジョン学会誌に掲載された論文の図の1枚>

**この絵図こそ、RbOscの「法力」を解き明かすものである。「オプチカル・ポンピング」と「光-マイクロ波 二重共鳴」が巧みに図示されている**

以下、この論文の受け売りが多くなるが、お許し願いたい。

自然界のルビジウムには、「85Rb」と「87Rb」との2つの同位元素が存在する。

図4の左側「87Rbのエネルギー準位」とあるキャプションは、「87Rb」のエネルギー準位を表している(分かり易くするため、超微細構造を極端に広げて描いてある)。

エネルギー準位は、上の線ほどエネルギーが高い。

原子が普通の状態であるとき、大半の原子は「基底レベル」のエネルギー準位にある。

ところが、熱や光、電磁波などの刺激を受けると、エネルギーを獲得して上位の準位への遷移が起こる(励起される、という)。

励起された原子は再び基底レベルに落ち、また励起されて準位が上がる。

これの繰り返しとなる。

図4の左下、基底レベル「5S」の超微細構造の「F=2」と「1」(F=1)の2つの線の間に記されている「6834.6MHz」に注目していただきたい。

そう、マイクロ波の周波数foの6.8346GHzがここに登場する!。

さて、いよいよ「法力」の核心部分である。

「法力」のキーワードは2つ。

「オプチカル・ポンピング」と「光-マイクロ波 二重共鳴」である。

それらを、図4の上中央の図「同位元素によるエネルギーレベル差」の部分を切り出して、さらに詳しく見ていこう。

<図5:87Rb原子の簡略化したエネルギー準位>

**図4から切り出したこの図で、オプチカル・ポンピングと光-マイクロ波二重共鳴について考えてみる**

a):ここでも、さらなる細かい話は省くが、まず87Rbガスを封入した容器のガラス窓から87Rbのランプの光を照射したとしよう。図の赤い大きな矢印である。

b):すると、基底状態「5S,F=1」にあった87Rb原子がその光(そのスペクトル)を吸収して励起され「5P」に遷移する(赤①がそれ)。そしてすぐ基底状態「5S」にもどる(落ちる)。

その際には、超微細構造の「5S,F=1」と「5S,F=2」に、ほぼ均等に落ちる。赤②がそれである。この2本の超微細構造を、図は極端に離して描いてあるが、実際は名前のとおり超接近している。そのためほぼ同じ確率で落ちる。

そして再び87Rbランプのスペクトルを吸収して励起され「5P」に上がり(赤①)、また基底状態にもどる(赤②)。これの繰り返しとなる。

c):ガス容器に照射する光は、ガス容器の前に置かれた「85Rbフィルター」により(図4の中央部参照)、スペクトルAが主となるため、b)の繰り返しの結果、「5S,F=1」から励起される(スペクトルAと合致)原子の数が「5S,F=2」からの励起(これはスペクトルDと合致)よりも多くなり、結果として「5S,F=2」状態の原子の数が「5S,F=1」よりも多くなる。

これは自然には起こらない現象であり、これを「F=1とF=2の間に負温度の状態が生じた」という。

d):この負温度の状態において、ガス容器に先のfo付近の周波数(6.8346GHz)のマイクロ波を照射する。図の青い大きな矢印である。

e):周波数foのマイクロ波を照射することにより「5S,F=2」の原子はエネルギーを放出して「5S,F=1」に落ちる。この現象を「誘導放出」言い、誘導放出を起こす周波数(ここではfo=6.8346GHz)を遷移周波数という。

f):「5S,F=1」の基底状態にもどった原子は、すぐさま87Rbランプの光を浴びて励起され「5P」に遷移し(赤①)、また「5S」に落ちる(赤②)。これの繰り返しとなる。

g):遷移周波数foのマイクロ波の照射により、誘導放出が起きている状態は、そうでないときに比べて87Rbランプの光(スペクトル)が多く吸収され(赤①の励起のエネルギーとして吸収される)、ガス容器の透過光量が減少する。つまり受光素子の入射光量が減少する。これが図1の右下の受光素子の電流のカーブである。

RbOscにはいくつかの変動要素がある

ルビジウム原子発振器の優れた周波数安定性は、この「遷移周波数」が極めて一定で、かつ「誘導放出」を起こす周波数の幅が極めて狭いことにある。

水晶振動子に比べれば確かにそうであるが、実はルビジウム原子の遷移周波数の変動も、誘導放出を起こす周波数の幅も、それらの現象を実機で利用するには、それほど楽観はできない。

地磁気、温度、ポンピング光やマイクロ波の変動、その他の様々な変動要因が、Rbガス容器(ルビジウムガス共鳴器)の周りを取り囲んでいる。

それらの変動要因に対しては、装置の内部であれこれと対策が施されており、それらの効果に支えられてのマイナス10乗や11乗である。

ルビジウム原子発振器が冷えている状態から、本来の性能に完全に安定するまで、半日~丸1日の時間を必要とするのは、そのためでもある(本格的な作りの装置の場合)。

安定度の質は装置によってピンキリ

昨今、電子デバイスの進化とともに、通信の分野をはじめ、様々な分野でのRbOscのニーズが急増し、それぞれの要求に合わせた多くのタイプのRbOscが作られるようになった。

大きさ、重さ、精度、作り込みの程度、単価など、まさにピンからキリまでの装置が大量に作られる時代になった。

Rb原子そのものの周波数安定度は、10のマイナス13乗から15乗、といわれているが、それを利用する装置の段になると、いままで見てきた話のようになる。

そして昨今は、作りの程度が装置によってピンキリとくる。

名称は同じRbOscであっても、安定度の質は「ピンキリ」であることを念頭に入れておく必要があるだろう。

<図6:RbOscの短期変動の実測データ>

**先のテレビジョン学会誌の論文中のデータ。ジッター以外にも、このような変動が常に発生している一例**

図6は、先のテレビジョン学会誌の論文中の、周波数短期安定度(短期変動)の実測グラフである。

この装置は初期の試作機でもあり、現在の新鋭機では一層の改善があると思われるが、多かれ少なかれ、こういった変動が常に発生していることに変わりはない。

「ジッター」以外にも、こういった変動がある、ということの実例である。

経年周波数ドリフト

たまに見たり聞いたりするが、「原子時計」(RbOscも含めて)の話題が出た場合、マスメディアの常套句は、「この装置はx百年とかx万年とかに1秒しか狂わない」である。

世界に数台しかないといわれる大型のセシウム原器などは別格として、この「たとえ」は経年変化による誤差をスッポリ忘れた作為的な話に聞こえる。

たいていの原子発振器には、経年変化による周波数ドリフト(エージング特性)がある。

そもそも数年間も較正せずに連続運転すれば、ドリフト量が大きくなり過ぎて、発振器のロックオン状態を維持できず、ロックが外れる可能性が高い。

現在一般に使われているルビジウム原子発振器の場合は、ほとんどすべての機種で、周波数が低くなる方向にドリフトする。

その原因も、かなり解明されているようなので、新鋭機では、相当の改善があるものと期待している。

<図7:RbOscの経年変化による発振周波数のエージング特性>**経年変化による周波数ドリフトの要因は、かなり解明されているらしいので、近年の装置は、相応の改善があると思われる**

<図7:RbOscの経年変化による発振周波数のエージング特性>**経年変化による周波数ドリフトの要因は、かなり解明されているらしいので、近年の装置は、相応の改善があると思われる**古い装置であるが、その実測データが図7である。

この手書きのデーターは「口伝(1)」で話題にした、私が1972年に初めて使用した米TRACOR社のMODEL 304型の発振周波数のドリフトの実測値である。

図の日付にある1977年当時から、かなりの年数にわたって、RbOscをTV同期信号のマスタークロックとして使用している在京TV局の、カラーサブキャリア(3.58MHz)の周波数偏差を、郵政省電波研究所が測定し、当時の電子通信学会誌に公表していた。

広く世間で使われているRbOscや、高精度発振器等の精密較正の周波数標準に供するためである。

そのため、周波数偏差を1×10のマイナス10乗以上に保つよう要請されており、この図では5月末頃と12月末頃に、経年変化で下がった発振周波数を上げる較正を行っている。

私は1972年から2000年以降まで、新旧3種類のRbOscを使ってきたが、この経年ドリフトは、装置によってドリフト量の多少の差はあれ、いずれの装置も同じ方向、同じ傾向であった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(以下、ここに、前回の日記「口伝(1)」から、ルビジウム原子発振器に関する部分を、そっくりコピーしておきます)

デジタル分野にも風説はある

アナログ分野に様々な風説があることは納得できる。

ところがデジタルにもそれがある。

一例であるが、たとえばルビジウム原子発振器(RbOsc)をデジタルオーディオ機器(CDプレーヤーやDA・ADコンバーターなど)のマスタークロックに使用したら音質が向上した、という記事には、その一部に誤解があるものが見受けられる。

ルビジウム原子発振器(RbOsc)もジッターには無力

RbOscの周波数精度・安定度は、短期的、中期的に10のマイナス10乗から11乗ほどである。

水晶発振器の精度や安定度は作りによってピン・キリであるが、10のマイナス6乗から、最高はマイナス9乗ほどにもなる。

家電品のデジタルオーディオなどは、一般的に精度マイナス6乗ほどの簡単な回路の部品が、基板にちょこんと乗っているだけだろう。

さてRbOscに内蔵されている原振(おおもとの発振器)も「水晶発振器」であることを知っておかねばならない。

その水晶発振器の発振周波数を、Rb原子のエネルギーバンドにおける超微細構造間の遷移の、光-マイクロ波二重共鳴という現象を利用して制御している。

簡単に言えば、水晶発振器の発振周波数を、Rb原子(容器に閉じ込めたRbガス)の、ある現象を利用して自動制御するもの、と考えればいい。

当然、自動制御のフィードバックループが構成されているわけであり、そのループにおいて、デジタルオーディオで一番の問題とされる「ジッター」などは、応答時間的に自動制御には引っかからない。

メガHz程度の周波数における1サイクル単位のタイミングや、ミリ秒以下のスピードに、フィードバックループの自動制御が対応できるわけはない。

つまり、デジタルオーディオで一番の問題とされている、いわゆる「ジッター」には、安定度10のマイナス10乗以上のルビジウム原子発振器も「無力」なのである。(昨今、研究が進められているレーザー励起型RbOscの場合、ジッターも制御できるのかどうか、期待しているが・・)

ジッターにはルビジウムの法力も無力とはいえ、RbOsc内臓の水晶発振器は、恒温槽を使うなど、それなりの精度が出るように設計されており、家電デジタル機器の基板に乗っているような安易な水晶発振回路とは作りが違う。

少なくとも、1~2桁以上高い精度のものが使われている。

このことから、私が思うには、RbOscをデジタルオーディオのマスタークロックに使った場合、もしかしたら、ルビジウムの制御を切り離しても(原振の水晶発振器単独で使っても)、ある程度のいい結果が出るような気がする。

とはいえRbOscは、たとえ原振の水晶発振器に、フラッターやワウ的な周期変動があるとしても、それらを精度10のマイナス10乗以上で押さえ込む(そのようなフラッター的な変動などを許容した水晶発振器が搭載されていることなどあり得ないが)。

手軽に利用できるようになった昨今、KHz、MHzオーダーのジッターには効きめがなくても、RbOscを利用するに越したことはない。

ルビジウムより水晶?

今や手軽にRbOscを利用できる時代になったので、それを導入しておけば、とりあえず一安心である。

しかし繰り返しになるが、ジッターにはルビジウムの法力も無力である。

このことから、デジタルオーディオのマスタークロックに「低ジッター性能」を重視した発振器を導入したいのであれば、まず、徹底したジッター対策と、超短期安定度対策を行った水晶発振器を実現することが先決ではないだろうか。

おそらく現状のRbOscよりも、その方が音質的には有効だと思う。

その上で必要があれば、RbOscを利用して、その水晶発振器の短中期安定度を制御すればよい。

RbOscの思い出

RbOscについては、いろいろな思い出がある。

出会いは会社の業務で、1972年に札幌で開催された冬季オリンピックにおいて使用したのが最初である。

米国Tracor社のMODEL 304-SCという製品で、非常に高価であった。

現場からのTV中継の際、現場-局内のカラーサブキャリア(3.57MHz)の位相同期をとるために、現場と局内の2台のRbOscを使って実現する試みであった。

日本初である。

その後、五輪が終わって用済みになったRbOscは、そのまま捨て置かれていたが、あまりに不憫なので、局内親時計装置の原振に利用した。

分周回路とRb-Xtalの自動切換え回路を手作りし、民間では日本初(たぶん)のRbOsc時計となった。

そのノウハウ(簡単なことであるが)を精工舎に提供し、その後、同社のほとんどの親時計装置がRbOsc化されることになった。

また、郵政省電波研究所(当時)の小林三郎氏の要請を受け、「TV信号による時刻および周波数の精密同期」(「精密校正」と解釈すればよい)を実現するために、いろいろとお手伝いをさせていただいたり、教えてもらったりした。

いま思えば、RbOsc普及前夜の、国としての地ならし的な仕事であったのだろう。

あれから40年、RbOscが2桁万円になるなど、まったく想像もできなかった時代のことである。

(以上、前回の日記「口伝(1)」から、ルビジウム原子発振器に関する部分のコピーでした)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

デジタルオーディオの風説第1号はなに?

CDが市場に登場したのは1982年(昭和57年)である。

その当時、世間に蔓延した風説が「CDはデジタル方式なので、CDプレーヤーはどのメーカーのものでも音質は同じ」、であった。

一般の人にとって、この話には説得力がある。

「デジタル方式だから、どのような再生装置でも、だれが使っても、CDに記録されている元の音が完全に再現される。

それがデジタル方式の優れた特長である。」

私の周りのエレキの素養がある人でさえ、何人かはそう信じていたほどである。

このように説明されれば、その分野の専門家か、よほどの物知りでないかぎり、「CDとはそういうものか」と納得しただろう。

どこのだれかは知らないが、言い出した本人も、この話のトリックを理解していなかったのかもしれない。

繰り返しになるが、ルビジウム原子発振器をデジタルオーディオのマスタークロックとして導入する場合、それまでのクロック発振器が、簡易的なものか、デジタルオーディオ用として十分に吟味されていないものであれば、置換する効果はあると思う。

しかし、もともと、ジッター対策などを十分に考慮した設計の水晶発振器を使っている場合はどうであろうか。

ルビジウム原子発振器の「10のマイナス11乗」の意味を誤解し、ジッターや様々な微小変動なども極端に少ない完全無欠に近い発振器であると思い込んではいないだろうか。

もし、元の水晶発振器が十分良質な性能であった場合、置換した評価はどうであろう・・。

その結果を知りたいところである。

アナログ・アナクロ親父の夢

ジッターと超短期的変動の徹底的対策に特化した水晶発振器(もちろん恒温槽など不要)。

この水晶発振器の中長期安定性を、超簡易設計の(つまり超安価な)RbOscで制御する。

この組み合わせのマスタークロック・セットを、納得の¥で、どこかのメーカーさんが実現してくれないものかと思う。

部品を集めて自分で作ればいいが、その知識もないし、実行する気力も、今のところ湧いてこない。

が・・、この日記を綴っていて、ふと、つぎに何かやるとしたら、「これでしょう」という思いがつのりつつある。

近年の、やたらと高度なデジタルデバイスについていけない、アナログ・アナクロ親父でも、これならば今までの経験と、まだ錆びてはいないつもりの腕で、なんとか未踏の分野(私にとって)に攻め込んでいけるかもしれない。

(口伝(2)ルビジウム原子発振器~されどジッターには無力 おわり)

口伝(1)オーディオ事始 [口伝・オーディオ萬之事 ~父から息子たちへ~]

口伝 オーディオ 萬之事

( くでん オーディオ よろずのこと )

この日記は、父が息子に、オーディオについて語ったことを拾い集めたものです。

蛙の卵

社会人になった2人の息子たちが数年経った頃、オーディオに興味を持ち始めた。

理由は分からないが、身の回りのことや心身が落ち着いてきたのだろう。

元来音楽好きであり、まねごと程度に楽器もやるが、オーディオには全然関心がなかった。

最初の「兆候」は、STAXのコンデンサー型イヤースピーカーとそのドライバーユニットの購入であった。

STAXのヘッドフォンなど、なにか特別に思うところがなければ、普通は選択しないだろう。

一人は自分で購入したが、もう一人には休眠中の私のイヤースピーカーLambda Nova Signatureと、ドライバーユニットSRM-T1を「お下がり」した。

<写真1:かえるが卵のときに購入したSTAXのイヤースピーカー+ドライバーユニット>

**写真は2台目のSRM-007tA+SR-007A。最初はSRM-006tAとSR-4040だったらしいが買い換えたという**

最良の選択STAXイヤースピーカー

彼らの「オーディオ事始」は、STAXのイヤースピーカーから入ることになった。

一人住まいの部屋で、あまり大きな音も出せないのだろう。

イヤースピーカーが出発点となるのはやむを得ないが、幸いにもオーディオ入門にSTAXのイヤースピーカーは大正解である。

コンデンサー型イヤースピーカーの再生音のクオリティーは、オーディオの一つの基準になるほど高く、若者の耳の訓練には最良の選択である。

この「最良の選択」を裏付ける逸話を、当ブログの「甦れ8X(第2話)SR-1との出会い」の「SR-1をめぐる高城重躬先生とSTAX社員との逸話」の段で紹介している。

<写真2:「お下がり」したドライバーユニットSRM-T1>

**写真のイヤースピーカーはお下がりのLambda Nova Signatureではなく、自分が新たに購入したSR-507らしい**

音源はパソコンのみ

音源は一般の若者の常として、iTunesなどのパソコン内にリッピングしたCDライブラリーであり、CDプレーヤーはPCに搭載のDVDやブルーレイ・ドライブである。

もちろんPCの外部にDDコンバーター(USBと外部のDAコンバーターとのインターフェース)や、DAコンバーターが用意されているわけではなく、PCのアナログ・オーディオ出力をイヤースピーカーのドライバーにつないで聴いていた。

目覚め

息子か実家に戻ったある日、アナログレコードを聴いてみたいと言い出した。

彼の行きつけの中古CDショップに、中古アナログレコードも置いてあり、興味が湧いたらしい。

何枚かを聴かせた。

また1961年録音、アンセルメ、スイスロマンドの伝説の名盤の復刻盤「三角帽子」のLPレコードとCDを比較して聴かせたりもした。

当ブログ「いとし子(7)美麗!ガラスのターンテーブルMarantz Tt1000」の写真2のLPとCDである(Esotericの名盤復刻シリーズ)。

聴いたあとの第一声は、「針のノイズはあるがこんなにいい音とは思わなかった」であった。

まあ、そう思うのが普通だろう。

原理的に考えても、ビニールの細溝を針先で引っ掻くだけで、なぜこれほど心に迫る感動的な音が出るのか、私も本当に不思議に思う。

息子は社会人になるまで親元にいた。生まれた時から親父のオーディオ装置から出る音を子守唄がわりに育った。

しかし私のオーディオ装置の再生音に、リスナーとして正対するのは初めてのことである。

そしてこの時、親父が構築したシステムと、その最終出口であるスピーカー「ALTEC MODEL 19」が再現する音楽に、初めて対峙したわけである(この頃、STAX ELS-8Xはまだ修復されていなかった)。

口には出さなかったが、正面から向き合って聴いた真に迫る音の場に、驚嘆したに違いない。

かえるの卵に命が宿ったのは、おそらくこの時ではないかと思う。

初めてのレコードプレーヤー

アナログレコードを聴いた数日後、「レコードプレーヤを買おうと思っていろいろ調べて店にも行ったが何がいいか」と聞いてきた。

調べるのも面倒なので、私が昔に使っていた休眠中のKENWOOD KP-9010を、ここでもまた「お下がり」した。

そのKP-9010を何年もの冬眠から目覚めさせ、血のめぐりを良くする体操をさせるなど、ひととおりの整備をしてみた。

とりあえずどこにも問題はなさそうである。

カートリッジは、針を飛ばしてもあまり惜しくはない適当なMC型をつけておいた。

<写真3:これも「お下がり」のKENWOOD KP-9010>

**レコード音楽を楽しむ実用機として必要十分な力量を持っている**

もう一人には、私が日常、オンラインで使っていた「気分転換用・お昼ね用」のスケルトンKP-9010を「お下がり」した。

KP-9010は、演奏が終わると自動的にアームリフトする機能が付いているのでありがたい。

眠ってしまいそうなときは、これに限る。

KP-9010のスケルトン状態での使用は、本来キャビネットやコンソールに収めて使うものを、裸で使うのとは意味が全然違う。

KP-9010は本来、この状態で音響的には成立している構造のレコードプレーヤーである。

<写真4:これも「お下がり」のスケルトンKENWOOD KP-9010>

**遊び心で、もう一台のKP-9010のキャビネットを取り外した。このキャビネットは、一般的形態のターンテーブルを置く「基台」ではなく、スカートのような構造のカバーにすぎない。マイクロ精機のDDX-1000のように、本体と基台が一体構造になっているので、音響的にはキャビネットの装着はマイナス要因になるだろう**

<写真5:真上から>

**ターンテーブルのモーター部を、X字形のアルミダイキャストのフレームが支えている**

初めてのカートリッジDL-103

彼はつぎの日曜日、DENON DL-103を買った足でKP-9010を引き取りにきた。

カートリッジは付けておくが、買いたいのならまず「DENON DL-103」、と言っておいたのだが、私が話したDL-103の能書きが効き過ぎたらしい。

その能書きとは。

DL-103がすばらしいカートリッジであることを実感できるオーディオシステムは相当にレベルが高く、そう感じるリスナーの観賞力も相当に高い。

父も長年、DL-103は「太目でしっかり」だけの魅力のない音と思っていたが、それは自分のオーディオシステムの能力不足とDL-103との整合不足、それに耳の訓練不足のせいだった。

といったような話である。

さてそろそろ、オーディオの「萬之事」(よろずのこと)を教えなければならない時がきたようだ。

口伝

口伝(くでん)とは師匠から弟子へ、先生から生徒に、口伝えで(口頭で)何かを教え伝えることである。

秘匿性が高く、情報漏洩のセキュリティー上有効な伝達法である。

昔の剣術の達人であれば「奥義」、刀工であれば「秘伝」といったものを継承するための手段であった。

ただしここでの「口伝」は、オーディオ道楽のおやじが、入門息子に向かって薀蓄(うんちく)を傾けるだけの他愛もないことで、「秘伝」などあるはずもない。

当テーマ「口伝オーディオ萬之事」は、父が息子に話す、というシチュエーションのもとで、それを元に記述しています。

ですから彼らを「お前たち」と呼んだり、ていねい言葉を使わなかったり、といった個所が出てくるかもしれませんが容赦ください。

レコードプレーヤーのイロハ以前の大事なこと

おそらく初体験のレコードプレーヤー。

オーディオコンポーネントの中で、「メカ調整の微妙度」や「慎重な操作の必要度」など、要するに「面倒くさい度」が最上位にランクされるであろうレコードプレーヤーを使うには、まず必要最低限のことを教えねばならない。

が、その前に、「オーディオ」というものの大前提として、これだけは頭に入れておく必要がある。

まず「オーディオの特殊性」についての話と、オーディオに向き合うための「心構え」や「考え方の基本」について話しておこう。

オーディオ道楽は一生もの

音楽が好きでオーディオにも興味を持った。

そしていい音で音楽を聴くことに喜びを感じるのであれば、そのような感性を持ち合わせていることに感謝すべきである。

そういった音楽属性、オーディオ属性が自分にあることをありがたいと思って大切にした方がいい。

山あり谷ありの長い人生には、心境や境遇の変化などにより、ついたり離れたりすることはあっても、「音楽オーディオ」は生涯の趣味となり得る。

若い時も歳をとっても、それぞれの楽しみ方がある。

歳をとれば、耳の物理的な特性は無残なほどに衰えていくが、音楽オーディオに対する耳の鑑賞力は深くなる。

そこが面白い。

それがこの趣味の大きな特長であり、汲めども尽きない妙味が湧き出る泉を得たようなものだ。

オーディオは感性・感受性に依存する

また「オーディオ」とは、人の感性・感受性に依存し、おそらく味覚や嗅覚以上の微妙な感覚を相手にする分野である。

「美的感覚」や「価値観」が人によって異なると同様に、音を聞き分ける感覚も能力も、好き・嫌い、いい・悪いも、人によっておそろしく異なる。

また一言で「オーディオマニア」と言っても、その個々の感覚は同様におそろしく異なり、十把一絡げにすることはできない。

要するにオーディオは、高度なレベルにおいては、もはや自分の感性だけが頼りの世界となり、「これが分かるのは自分だけ」ということにもなる。

これを「自己満足」と言っても構わないが、そのように単純化できるほど能天気な世界でもない。

「いい音」の普遍的部分は9割超か

要するにオーディオの「音」に対する感覚は「十人十色」ということだ。

念のために言っておくが、オーディオ的に「いい音」については、「十人十色」で済ませられるほどいい加減なものではない。

古今東西、あまたの先達が積み重ねた膨大な知識と経験による、普遍的な「いい音」の基準は確立している(誰もそんなことを主張している人はいないが、私の知識と経験上、そう思う)。

試聴対象の再生音のおそらく9割超が普遍的基準で評価できる部分であり、その残りが人の個々の感覚の違いによって評価が分かれる部分だろう。

その普遍的な部分を「俺はこの音がいいんだ」と言っても、それは独りよがりか、耳の訓練不足というものである(趣味の世界だから、それはそれで一向にかまわないが)。

オーディオ諸説の取捨選択

さてまずは「趣味のオーディオ」を幾重にも取り囲むような「諸説」の話から始めよう。

ネット時代になって、オーディオに関する情報は激増した。

そのこと自体はたいへん喜ばしいことであるが、その反面、入門者にとっては信頼できる情報と、そうではない風説のようなものとの取捨選択が困難になった。

オーディオは、人の感覚の大変微妙な領域を舞台に繰り広げられる芸術のようなものであるため、様々な人が様々な説を唱える。

あれはいい・これは悪い、あれはこうするといい・そうしてはいけない。

こういった話を鵜呑みにしてはいけない。

デジタル分野にも風説はある

アナログ分野に様々な風説があることは納得できる。

ところがデジタルにもそれがある。

一例であるが、たとえばルビジウム原子発振器(RbOsc)をデジタルオーディオ機器(CDプレーヤーやDA・ADコンバーターなど)のマスタークロックに使用したら音質が向上した、という記事には、その一部に誤解があるものが見受けられる。

ルビジウム原子発振器(RbOsc)もジッターには無力

RbOscの周波数精度・安定度は、短期的、中期的に10のマイナス10乗から11乗ほどである。

水晶発振器の精度や安定度は作りによってピン・キリであるが、10のマイナス6乗から、最高はマイナス9乗ほどにもなる。

家電品のデジタルオーディオなどは、一般的に精度マイナス6乗ほどの簡単な回路の部品が、基板にちょこんと乗っているだけだろう。

さてRbOscに内蔵されている原振(おおもとの発振器)も「水晶発振器」であることを知っておかねばならない。

その水晶発振器の発振周波数を、Rb原子のエネルギーバンドにおける超微細構造間の遷移の、光-マイクロ波二重共鳴という現象を利用して制御している。

簡単に言えば、水晶発振器の発振周波数を、Rb原子(容器に閉じ込めたRbガス)の、ある現象を利用して自動制御するもの、と考えればいい。

当然、自動制御のフィードバックループが構成されているわけであり、そのループにおいて、デジタルオーディオで一番の問題とされる「ジッター」などは、応答時間的に自動制御には引っかからない。

メガHz程度の周波数における1サイクル単位のタイミングや、ミリ秒以下のスピードに、フィードバックループの自動制御が対応できるわけはない。

つまり、デジタルオーディオで一番の問題とされている、いわゆる「ジッター」には、安定度10のマイナス10乗以上のルビジウム原子発振器も「無力」なのである。(昨今、研究が進められているレーザー励起型RbOscの場合、ジッターも制御できるのかどうか、期待しているが・・)

ジッターにはルビジウムの法力も無力とはいえ、RbOsc内臓の水晶発振器は、恒温槽を使うなど、それなりの精度が出るように設計されており、家電デジタル機器の基板に乗っているような安易な水晶発振回路とは作りが違う。

少なくとも、1~2桁以上高い精度のものが使われている。

このことから、私が思うには、RbOscをデジタルオーディオのマスタークロックに使った場合、もしかしたら、ルビジウムの制御を切り離しても(原振の水晶発振器単独で使っても)、ある程度のいい結果が出るような気がする。

とはいえRbOscは、たとえ原振の水晶発振器に、フラッターやワウ的な周期変動があるとしても、それらを精度10のマイナス10乗以上で押さえ込む(そのようなフラッター的な変動などを許容した水晶発振器が搭載されていることなどあり得ないが)。

手軽に利用できるようになった昨今、KHz、MHzオーダーのジッターには効きめがなくても、RbOscを利用するに越したことはない。

ルビジウムより水晶?

今や手軽にRbOscを利用できる時代になったので、それを導入しておけば、とりあえず一安心である。

しかし繰り返しになるが、ジッターにはルビジウムの法力も無力である。

このことから、デジタルオーディオのマスタークロックに「低ジッター性能」を重視した発振器を導入したいのであれば、まず、徹底したジッター対策と、超短期安定度対策を行った水晶発振器を実現することが先決ではないだろうか。

おそらく現状のRbOscよりも、その方が音質的には有効だと思う。

その上で必要があれば、RbOscを利用して、その水晶発振器の短中期安定度を制御すればよい。

RbOscの思い出

RbOscについては、いろいろな思い出がある。

出会いは会社の業務で、1972年に札幌で開催された冬季オリンピックにおいて使用したのが最初である。

米国Tracor社のMODEL 304-SCという製品で、非常に高価であった。

現場からのTV中継の際、現場-局内のカラーサブキャリア(3.57MHz)の位相同期をとるために、現場と局内の2台のRbOscを使って実現する試みであった。

日本初である。

その後、五輪が終わって用済みになったRbOscは、そのまま捨て置かれていたが、あまりに不憫なので、局内親時計装置の原振に利用した。

分周回路とRb-Xtalの自動切換え回路を手作りし、民間では日本初(たぶん)のRbOsc時計となった。

そのノウハウ(簡単なことであるが)を精工舎に提供し、その後、同社のほとんどの親時計装置がRbOsc化されることになった。

また、郵政省電波研究所(当時)の小林三郎氏の要請を受け、「TV信号による時刻および周波数の精密同期」(「精密校正」と解釈すればよい)を実現するために、いろいろとお手伝いをさせていただいたり、教えてもらったりした。

いま思えば、RbOsc普及前夜の、国としての地ならし的な仕事であったのだろう。

あれから40年、RbOscが2桁万円になるなど、まったく想像もできなかった時代のことである。

「音のいいケーブル」?

さて「話を鵜呑みにしてはいけない」例をもう一つ。

たとえば、「CD-プリアンプ間のピンケーブルを、Aというケーブルに替えたら、CDにこんな音まで入っていたのかと驚くほど解像度が上がった」と喜ぶ人がいたとしよう。

この話の大前提として、元のケーブルの品質は粗悪品ではなく、一流電線メーカーの、ごく一般的な標準品クラスかそれ以上とする。

この話はつぎのように言い替えなければならない。

「その人のシステム環境において、CD-プリアンプ間のピンケーブルを、Aというケーブルに替えたら、その人は驚くほど解像度が上がったと感じた」である。

このことから、「Aケーブルは音がいい」などと、Aケーブル固有の話であると単純に解釈してはいけない。

つまり、自分のシステムに使っても音がよくなる、と思ってはいけない。

自分のシステムに使った場合、たまたまいろいろな条件(システム環境)が合えばプラス面が現れる可能性もあるが、逆に合わなければマイナス面が出るかもしれない。

ケーブルの音質問題は、「相性」の問題である。

また、「解像度が上がった」との感想は、その人の感覚であり、別の人の耳では、「解像度が上がったのではなく、音のバランスが少し変わったようで、高域が少しきつくなった感じがする」となるかもしれない。

いずれも先の「9割/1割」論の1割に当たる微妙な領域の話である。

オーディオシステムにおける組み合わせの「相性」とは

オーディオの話題には、「相性」という言葉がよく使われる。

「相性」などと曖昧で正体が分からないようなものを、由緒正しいエレキとメカの理論の上に成り立っているオーディオ機器の組み合わせに持ち込んでは困る・・、とは実は言えない。

「相性」は、エレキの理論上からも明確に存在する。

「相性」の原因の一つは、オーディオシステムの入り口から出口までの、それぞれのコンポーネント間のインターフェースの部分に発生する。

[CDプレーヤー]-①-[プリアンプ]-②-[メインアンプ]-③-[スピーカー]。

この4つのコンポーネントで構成されるオーディオシステムの場合、①②③の3つのケーブル接続部分に、それぞれ固有のインターフェースの問題がある。

簡単な一例を図1に書いてみた。

先の、ケーブルをAケーブルに取り替えた話の図である。

<図1:CDプレーヤーとプリアンプ間のピンケーブル接続に関係する諸々のパラメーター>

**それぞれ、カタログの仕様に出てくる程度の代表的な諸元をあげてみた**

ケーブル問題は「信号伝送」と捉える必要あり

CDプレーヤーとプリアンプ間をピンケーブルで接続するということは、すなわち、CDプレーヤーの出力をプリアンプに伝送する「信号伝送」として考える必要がある。

信号伝送は、送信側回路の諸状況、ケーブルの諸状況、受信側回路の諸状況などが複雑に絡み合い、影響し合って信号の伝送が行われる。

「諸状況」とは、図1に示したような各種のパラメーターである。

図に記したものは、いわば「カタログ・パラメーター」的な代表的なものであるが、そのほかにも、たくさんの「パラメーター的な要素」があると思われる。

それらが「複雑に絡み合い、影響し合った」結果、音響的にたまたま具合がよかったり、悪かったりするわけである。

ある所で大変いい結果が出たケーブルが、別の所で同じ結果が出るとは限らないことが、図1の各種のパラメーターや、その他の隠れたパラメーター的要素の存在がある、ということから察することができるだろう。

なお、エレキの理論から、代表的なつぎの2つが、信号伝送における「格言」として昔から言われている。

・ケーブルは可能なかぎり低抵抗、低静電容量(これは当然)

・ローインピーダンス出し、ハイインピーダンス受け

ライン出力でもヘッドフォンが鳴る?

「インピーダンス」とは何か、については、ちょっと説明が必要かもしれない。

たとえば、CDプレーヤーのライン出力が、「出力電圧2V」、「出力インピーダンス5Ω」の場合と、「出力電圧2V」、「出力インピーダンス50KΩ」の場合とでは、ライン出力から取り出せるパワー(エネルギー)がまるで違う。

「出力電圧2V」、「出力インピーダンス5Ω」のライン出力を、一般的なヘッドフォン(そのインピーダンスを30Ωとしよう)につなげば音がガンガン鳴る。

しかし「出力インピーダンス50KΩ」のライン出力につないだ場合は音が出ない(出ても微か)。

①出力インピーダンス5Ω → 入力インピーダンス30Ω

②出力インピーダンス50KΩ → 入力インピーダンス30Ω

ライン出力にヘッドフォンをつなぐなど、普通はあり得ない極端な例ではあるが、①では良好な信号伝送が可能であり、②では不可能であることが分かる。

これが出力インピーダンスと入力インピーダンスの関係の一つの例である。

また、電気的な外来ノイズをケーブルが拾う度合いも、インピーダンスが低いほど小さく、高いほど大きい。

以上が格言「ローインピーダンス出し、ハイインピーダンス受け」の一つの説明である。

ちなみに、私のプリアンプC-280のライン出力のインピーダンスは、なんと「1Ω」である。

各コンポーネントの選択

意味あり一点豪華主義

さて、これから自分のオーディオシステムを徐々に構築していくことになるが、何を、どのような基準で選べばよいかが分からないだろう。

そこで若者の限られた財政状況のなか、音響的に最大のコスト/パフォーマンスを求めるのであれば、まず思いつくのは評価が定まっている往年の名機の入手である。

最上クラスのものをgetしておけば、後々の迷いがなく、そこは不動のポジションとなる。

それが長い目でみれば、結局は安い買い物になる。

「音響的にも製品的にも、これ以上のものは別次元の話」との諦めもつく。

日本のオーディオ産業が輝いていた時代、特にその後半に作られた、各メーカーを代表するような名機は、もう二度と作られることはないだろう。

富裕層をターゲットとした、価格が一桁違う超高級機は、昔も今も、また別の話である。

だから往年の名機は、今も今後も、たいへん貴重な存在である。

新しい商品の購買に結びつかない、日本の経済発展に寄与しない話で、まことに申し訳ない。

C-280Vいま生産すれば価格は?

Accuphaseのプリアンプに、「C-280V」という往年の名機がある。

1990年の年末に発売され、価格は800,000だったそうである。

私は今現在、その一代前のC-280を使っている。

過不足なし、とは言わないが、要は使いこなしかた次第である。

なによりも、メインボリュームの性能と回す感触のよさは唯一無二、比肩するものなし、と思っている。

さて、C-280Vと同等のものを(音も作りのよさも)、今、オーディオメーカーが一般市場流通の高級機として生産するとしたら、その価格はどうなるだろう。

私の推測では、おそらく当時の2倍では収まらず、最低でも3倍になるのではないだろうか。

事前の市場調査の購買予測から、商品化には至らない可能性も高い。

「一生もの」を中古でget

その後彼らはこのC-280Vをgetすることになるが、これをシステムのセンターに据えれば、後々まで長く、全幅の信頼を寄せる「不動のセンター」として愛用することができるだろう。

そして数年後、「卵」から「おたまじゃくし」の期間を経て、「子がえる」になったかえるの子は、口伝の教示に沿うようなコンポーネントをgetしていった。

その結果、現在はこのような状況になっている。

すべては中古品であるが、幸い、怪しそうなコンポーネントはないようだ。

中古品にはリスクがある。

それを承知の上で、「目利き」の能力も必要であり、事前のチェックも十分しておかねばならない。

入門者にはとても難しいところであり、経験者の助言・助力が必要だろう。

<写真6:KP-9010に慣れた後にgetしたTechnicsのターンテーブル>

**これも親父に似ているが、総合的に見て、コスト/パフォーマンス上、これ以上のものを探し出すのはむつかしい。彼もKP-9010は、居眠り対策に欠かせないらしく、反対側に置いてあるとのこと**

<写真7:かえるの子が数年間で構築した主要システム>

**同じ歳頃の私の時代とは隔世の感がある。どれも古い中古であるが、第一級の名機であり、末永い使用に耐えるだろう。またデジタル機器を除けば、買い換える必要性も起こらないだろう**

スピーカーは父と同じ「実証済」のALTEC MODEL19である。

入手した価格で、これ以上のスピーカーは簡単には見つけられないため、「まねしてる」と思われてもやむを得ない。

REVOX B77は4トラックであり、私の貸し出しである。

デジタル機器はまだまだ発展途上

だいたい一通り揃ったようであるが、「一生もの」を選択できないコンポーネントがあることに注意しておく必要がある。

デジタル機器である。

デジタル処理のデバイスも、それらのデバイスの応用技術も、今後の進化は計り知れない。

サンプリング周波数44.1KHz、量子化ビット数16bitの普通のCDの再生装置でさえ油断はできない。

CDが市場に登場したのは1982年である。

30年以上も経っているが、それを再生するための手法は、新しいアプローチがまだまだ残されている。

ということから、「デジタル機器は発展途上」との認識のもと、コンポーネントの選択をしなければならない。

さてさて、オーディオの「よろずの事」を口伝しようにも、あまりにも範囲が広く、奥も深いため、途方にくれる思いである。

とても「体系的に」など、きちんと順序だてた話はできないが、思いつくまま、ぼつぼつとやっていきたい。

えっ、ケーブルの接続はバランスかアンバランスかって?

そうかそうか、C-280Vはバランス入出力が充実してるからね。

この問題は簡単明瞭だけど、今日の最後の話として、はっきりさせておこう。

バランス接続できる個所はバランス接続。

バランス接続できない個所はアンバランス接続。

このことは当たり前の話であり、オーディオ信号の「信号伝送」は、バランス伝送が基本中の基本。

RCAタイプのピンジャックなどのアンバランス入出力は、短い距離の伝送など、バランス伝送でなくても、あまり問題が発生しない場合の「簡易伝送法」である。

だから状況に応じて、よかれと思うやり方で接続すればいい。

えっ、なぜバランス伝送が基本中の基本なのか、って?

これも理屈は簡単だけれど、続きはまた、ということにして、なにか一曲聴かせてほしいな。

(口伝(1)オーディオ事始 おわり)

( くでん オーディオ よろずのこと )

この日記は、父が息子に、オーディオについて語ったことを拾い集めたものです。

蛙の卵

社会人になった2人の息子たちが数年経った頃、オーディオに興味を持ち始めた。

理由は分からないが、身の回りのことや心身が落ち着いてきたのだろう。

元来音楽好きであり、まねごと程度に楽器もやるが、オーディオには全然関心がなかった。

最初の「兆候」は、STAXのコンデンサー型イヤースピーカーとそのドライバーユニットの購入であった。

STAXのヘッドフォンなど、なにか特別に思うところがなければ、普通は選択しないだろう。

一人は自分で購入したが、もう一人には休眠中の私のイヤースピーカーLambda Nova Signatureと、ドライバーユニットSRM-T1を「お下がり」した。

<写真1:かえるが卵のときに購入したSTAXのイヤースピーカー+ドライバーユニット>

**写真は2台目のSRM-007tA+SR-007A。最初はSRM-006tAとSR-4040だったらしいが買い換えたという**

最良の選択STAXイヤースピーカー

彼らの「オーディオ事始」は、STAXのイヤースピーカーから入ることになった。

一人住まいの部屋で、あまり大きな音も出せないのだろう。

イヤースピーカーが出発点となるのはやむを得ないが、幸いにもオーディオ入門にSTAXのイヤースピーカーは大正解である。

コンデンサー型イヤースピーカーの再生音のクオリティーは、オーディオの一つの基準になるほど高く、若者の耳の訓練には最良の選択である。

この「最良の選択」を裏付ける逸話を、当ブログの「甦れ8X(第2話)SR-1との出会い」の「SR-1をめぐる高城重躬先生とSTAX社員との逸話」の段で紹介している。

<写真2:「お下がり」したドライバーユニットSRM-T1>

**写真のイヤースピーカーはお下がりのLambda Nova Signatureではなく、自分が新たに購入したSR-507らしい**

音源はパソコンのみ

音源は一般の若者の常として、iTunesなどのパソコン内にリッピングしたCDライブラリーであり、CDプレーヤーはPCに搭載のDVDやブルーレイ・ドライブである。

もちろんPCの外部にDDコンバーター(USBと外部のDAコンバーターとのインターフェース)や、DAコンバーターが用意されているわけではなく、PCのアナログ・オーディオ出力をイヤースピーカーのドライバーにつないで聴いていた。

目覚め

息子か実家に戻ったある日、アナログレコードを聴いてみたいと言い出した。

彼の行きつけの中古CDショップに、中古アナログレコードも置いてあり、興味が湧いたらしい。

何枚かを聴かせた。

また1961年録音、アンセルメ、スイスロマンドの伝説の名盤の復刻盤「三角帽子」のLPレコードとCDを比較して聴かせたりもした。

当ブログ「いとし子(7)美麗!ガラスのターンテーブルMarantz Tt1000」の写真2のLPとCDである(Esotericの名盤復刻シリーズ)。

聴いたあとの第一声は、「針のノイズはあるがこんなにいい音とは思わなかった」であった。

まあ、そう思うのが普通だろう。

原理的に考えても、ビニールの細溝を針先で引っ掻くだけで、なぜこれほど心に迫る感動的な音が出るのか、私も本当に不思議に思う。

息子は社会人になるまで親元にいた。生まれた時から親父のオーディオ装置から出る音を子守唄がわりに育った。

しかし私のオーディオ装置の再生音に、リスナーとして正対するのは初めてのことである。

そしてこの時、親父が構築したシステムと、その最終出口であるスピーカー「ALTEC MODEL 19」が再現する音楽に、初めて対峙したわけである(この頃、STAX ELS-8Xはまだ修復されていなかった)。

口には出さなかったが、正面から向き合って聴いた真に迫る音の場に、驚嘆したに違いない。

かえるの卵に命が宿ったのは、おそらくこの時ではないかと思う。

初めてのレコードプレーヤー

アナログレコードを聴いた数日後、「レコードプレーヤを買おうと思っていろいろ調べて店にも行ったが何がいいか」と聞いてきた。

調べるのも面倒なので、私が昔に使っていた休眠中のKENWOOD KP-9010を、ここでもまた「お下がり」した。

そのKP-9010を何年もの冬眠から目覚めさせ、血のめぐりを良くする体操をさせるなど、ひととおりの整備をしてみた。

とりあえずどこにも問題はなさそうである。

カートリッジは、針を飛ばしてもあまり惜しくはない適当なMC型をつけておいた。

<写真3:これも「お下がり」のKENWOOD KP-9010>

**レコード音楽を楽しむ実用機として必要十分な力量を持っている**

もう一人には、私が日常、オンラインで使っていた「気分転換用・お昼ね用」のスケルトンKP-9010を「お下がり」した。

KP-9010は、演奏が終わると自動的にアームリフトする機能が付いているのでありがたい。

眠ってしまいそうなときは、これに限る。

KP-9010のスケルトン状態での使用は、本来キャビネットやコンソールに収めて使うものを、裸で使うのとは意味が全然違う。

KP-9010は本来、この状態で音響的には成立している構造のレコードプレーヤーである。

<写真4:これも「お下がり」のスケルトンKENWOOD KP-9010>

**遊び心で、もう一台のKP-9010のキャビネットを取り外した。このキャビネットは、一般的形態のターンテーブルを置く「基台」ではなく、スカートのような構造のカバーにすぎない。マイクロ精機のDDX-1000のように、本体と基台が一体構造になっているので、音響的にはキャビネットの装着はマイナス要因になるだろう**

<写真5:真上から>

**ターンテーブルのモーター部を、X字形のアルミダイキャストのフレームが支えている**

初めてのカートリッジDL-103

彼はつぎの日曜日、DENON DL-103を買った足でKP-9010を引き取りにきた。

カートリッジは付けておくが、買いたいのならまず「DENON DL-103」、と言っておいたのだが、私が話したDL-103の能書きが効き過ぎたらしい。

その能書きとは。

DL-103がすばらしいカートリッジであることを実感できるオーディオシステムは相当にレベルが高く、そう感じるリスナーの観賞力も相当に高い。

父も長年、DL-103は「太目でしっかり」だけの魅力のない音と思っていたが、それは自分のオーディオシステムの能力不足とDL-103との整合不足、それに耳の訓練不足のせいだった。

といったような話である。

さてそろそろ、オーディオの「萬之事」(よろずのこと)を教えなければならない時がきたようだ。

口伝

口伝(くでん)とは師匠から弟子へ、先生から生徒に、口伝えで(口頭で)何かを教え伝えることである。

秘匿性が高く、情報漏洩のセキュリティー上有効な伝達法である。

昔の剣術の達人であれば「奥義」、刀工であれば「秘伝」といったものを継承するための手段であった。

ただしここでの「口伝」は、オーディオ道楽のおやじが、入門息子に向かって薀蓄(うんちく)を傾けるだけの他愛もないことで、「秘伝」などあるはずもない。

当テーマ「口伝オーディオ萬之事」は、父が息子に話す、というシチュエーションのもとで、それを元に記述しています。

ですから彼らを「お前たち」と呼んだり、ていねい言葉を使わなかったり、といった個所が出てくるかもしれませんが容赦ください。

レコードプレーヤーのイロハ以前の大事なこと

おそらく初体験のレコードプレーヤー。

オーディオコンポーネントの中で、「メカ調整の微妙度」や「慎重な操作の必要度」など、要するに「面倒くさい度」が最上位にランクされるであろうレコードプレーヤーを使うには、まず必要最低限のことを教えねばならない。

が、その前に、「オーディオ」というものの大前提として、これだけは頭に入れておく必要がある。

まず「オーディオの特殊性」についての話と、オーディオに向き合うための「心構え」や「考え方の基本」について話しておこう。

オーディオ道楽は一生もの

音楽が好きでオーディオにも興味を持った。

そしていい音で音楽を聴くことに喜びを感じるのであれば、そのような感性を持ち合わせていることに感謝すべきである。

そういった音楽属性、オーディオ属性が自分にあることをありがたいと思って大切にした方がいい。

山あり谷ありの長い人生には、心境や境遇の変化などにより、ついたり離れたりすることはあっても、「音楽オーディオ」は生涯の趣味となり得る。

若い時も歳をとっても、それぞれの楽しみ方がある。

歳をとれば、耳の物理的な特性は無残なほどに衰えていくが、音楽オーディオに対する耳の鑑賞力は深くなる。

そこが面白い。

それがこの趣味の大きな特長であり、汲めども尽きない妙味が湧き出る泉を得たようなものだ。

オーディオは感性・感受性に依存する

また「オーディオ」とは、人の感性・感受性に依存し、おそらく味覚や嗅覚以上の微妙な感覚を相手にする分野である。

「美的感覚」や「価値観」が人によって異なると同様に、音を聞き分ける感覚も能力も、好き・嫌い、いい・悪いも、人によっておそろしく異なる。

また一言で「オーディオマニア」と言っても、その個々の感覚は同様におそろしく異なり、十把一絡げにすることはできない。

要するにオーディオは、高度なレベルにおいては、もはや自分の感性だけが頼りの世界となり、「これが分かるのは自分だけ」ということにもなる。

これを「自己満足」と言っても構わないが、そのように単純化できるほど能天気な世界でもない。

「いい音」の普遍的部分は9割超か

要するにオーディオの「音」に対する感覚は「十人十色」ということだ。

念のために言っておくが、オーディオ的に「いい音」については、「十人十色」で済ませられるほどいい加減なものではない。

古今東西、あまたの先達が積み重ねた膨大な知識と経験による、普遍的な「いい音」の基準は確立している(誰もそんなことを主張している人はいないが、私の知識と経験上、そう思う)。

試聴対象の再生音のおそらく9割超が普遍的基準で評価できる部分であり、その残りが人の個々の感覚の違いによって評価が分かれる部分だろう。

その普遍的な部分を「俺はこの音がいいんだ」と言っても、それは独りよがりか、耳の訓練不足というものである(趣味の世界だから、それはそれで一向にかまわないが)。

オーディオ諸説の取捨選択

さてまずは「趣味のオーディオ」を幾重にも取り囲むような「諸説」の話から始めよう。

ネット時代になって、オーディオに関する情報は激増した。

そのこと自体はたいへん喜ばしいことであるが、その反面、入門者にとっては信頼できる情報と、そうではない風説のようなものとの取捨選択が困難になった。

オーディオは、人の感覚の大変微妙な領域を舞台に繰り広げられる芸術のようなものであるため、様々な人が様々な説を唱える。

あれはいい・これは悪い、あれはこうするといい・そうしてはいけない。

こういった話を鵜呑みにしてはいけない。

デジタル分野にも風説はある

アナログ分野に様々な風説があることは納得できる。

ところがデジタルにもそれがある。

一例であるが、たとえばルビジウム原子発振器(RbOsc)をデジタルオーディオ機器(CDプレーヤーやDA・ADコンバーターなど)のマスタークロックに使用したら音質が向上した、という記事には、その一部に誤解があるものが見受けられる。

ルビジウム原子発振器(RbOsc)もジッターには無力

RbOscの周波数精度・安定度は、短期的、中期的に10のマイナス10乗から11乗ほどである。

水晶発振器の精度や安定度は作りによってピン・キリであるが、10のマイナス6乗から、最高はマイナス9乗ほどにもなる。

家電品のデジタルオーディオなどは、一般的に精度マイナス6乗ほどの簡単な回路の部品が、基板にちょこんと乗っているだけだろう。

さてRbOscに内蔵されている原振(おおもとの発振器)も「水晶発振器」であることを知っておかねばならない。

その水晶発振器の発振周波数を、Rb原子のエネルギーバンドにおける超微細構造間の遷移の、光-マイクロ波二重共鳴という現象を利用して制御している。

簡単に言えば、水晶発振器の発振周波数を、Rb原子(容器に閉じ込めたRbガス)の、ある現象を利用して自動制御するもの、と考えればいい。

当然、自動制御のフィードバックループが構成されているわけであり、そのループにおいて、デジタルオーディオで一番の問題とされる「ジッター」などは、応答時間的に自動制御には引っかからない。

メガHz程度の周波数における1サイクル単位のタイミングや、ミリ秒以下のスピードに、フィードバックループの自動制御が対応できるわけはない。

つまり、デジタルオーディオで一番の問題とされている、いわゆる「ジッター」には、安定度10のマイナス10乗以上のルビジウム原子発振器も「無力」なのである。(昨今、研究が進められているレーザー励起型RbOscの場合、ジッターも制御できるのかどうか、期待しているが・・)

ジッターにはルビジウムの法力も無力とはいえ、RbOsc内臓の水晶発振器は、恒温槽を使うなど、それなりの精度が出るように設計されており、家電デジタル機器の基板に乗っているような安易な水晶発振回路とは作りが違う。

少なくとも、1~2桁以上高い精度のものが使われている。

このことから、私が思うには、RbOscをデジタルオーディオのマスタークロックに使った場合、もしかしたら、ルビジウムの制御を切り離しても(原振の水晶発振器単独で使っても)、ある程度のいい結果が出るような気がする。

とはいえRbOscは、たとえ原振の水晶発振器に、フラッターやワウ的な周期変動があるとしても、それらを精度10のマイナス10乗以上で押さえ込む(そのようなフラッター的な変動などを許容した水晶発振器が搭載されていることなどあり得ないが)。

手軽に利用できるようになった昨今、KHz、MHzオーダーのジッターには効きめがなくても、RbOscを利用するに越したことはない。

ルビジウムより水晶?

今や手軽にRbOscを利用できる時代になったので、それを導入しておけば、とりあえず一安心である。

しかし繰り返しになるが、ジッターにはルビジウムの法力も無力である。

このことから、デジタルオーディオのマスタークロックに「低ジッター性能」を重視した発振器を導入したいのであれば、まず、徹底したジッター対策と、超短期安定度対策を行った水晶発振器を実現することが先決ではないだろうか。

おそらく現状のRbOscよりも、その方が音質的には有効だと思う。

その上で必要があれば、RbOscを利用して、その水晶発振器の短中期安定度を制御すればよい。

RbOscの思い出

RbOscについては、いろいろな思い出がある。

出会いは会社の業務で、1972年に札幌で開催された冬季オリンピックにおいて使用したのが最初である。

米国Tracor社のMODEL 304-SCという製品で、非常に高価であった。

現場からのTV中継の際、現場-局内のカラーサブキャリア(3.57MHz)の位相同期をとるために、現場と局内の2台のRbOscを使って実現する試みであった。

日本初である。

その後、五輪が終わって用済みになったRbOscは、そのまま捨て置かれていたが、あまりに不憫なので、局内親時計装置の原振に利用した。

分周回路とRb-Xtalの自動切換え回路を手作りし、民間では日本初(たぶん)のRbOsc時計となった。

そのノウハウ(簡単なことであるが)を精工舎に提供し、その後、同社のほとんどの親時計装置がRbOsc化されることになった。

また、郵政省電波研究所(当時)の小林三郎氏の要請を受け、「TV信号による時刻および周波数の精密同期」(「精密校正」と解釈すればよい)を実現するために、いろいろとお手伝いをさせていただいたり、教えてもらったりした。

いま思えば、RbOsc普及前夜の、国としての地ならし的な仕事であったのだろう。

あれから40年、RbOscが2桁万円になるなど、まったく想像もできなかった時代のことである。

「音のいいケーブル」?

さて「話を鵜呑みにしてはいけない」例をもう一つ。

たとえば、「CD-プリアンプ間のピンケーブルを、Aというケーブルに替えたら、CDにこんな音まで入っていたのかと驚くほど解像度が上がった」と喜ぶ人がいたとしよう。

この話の大前提として、元のケーブルの品質は粗悪品ではなく、一流電線メーカーの、ごく一般的な標準品クラスかそれ以上とする。

この話はつぎのように言い替えなければならない。

「その人のシステム環境において、CD-プリアンプ間のピンケーブルを、Aというケーブルに替えたら、その人は驚くほど解像度が上がったと感じた」である。

このことから、「Aケーブルは音がいい」などと、Aケーブル固有の話であると単純に解釈してはいけない。

つまり、自分のシステムに使っても音がよくなる、と思ってはいけない。

自分のシステムに使った場合、たまたまいろいろな条件(システム環境)が合えばプラス面が現れる可能性もあるが、逆に合わなければマイナス面が出るかもしれない。

ケーブルの音質問題は、「相性」の問題である。

また、「解像度が上がった」との感想は、その人の感覚であり、別の人の耳では、「解像度が上がったのではなく、音のバランスが少し変わったようで、高域が少しきつくなった感じがする」となるかもしれない。

いずれも先の「9割/1割」論の1割に当たる微妙な領域の話である。

オーディオシステムにおける組み合わせの「相性」とは

オーディオの話題には、「相性」という言葉がよく使われる。

「相性」などと曖昧で正体が分からないようなものを、由緒正しいエレキとメカの理論の上に成り立っているオーディオ機器の組み合わせに持ち込んでは困る・・、とは実は言えない。

「相性」は、エレキの理論上からも明確に存在する。

「相性」の原因の一つは、オーディオシステムの入り口から出口までの、それぞれのコンポーネント間のインターフェースの部分に発生する。

[CDプレーヤー]-①-[プリアンプ]-②-[メインアンプ]-③-[スピーカー]。

この4つのコンポーネントで構成されるオーディオシステムの場合、①②③の3つのケーブル接続部分に、それぞれ固有のインターフェースの問題がある。

簡単な一例を図1に書いてみた。

先の、ケーブルをAケーブルに取り替えた話の図である。

<図1:CDプレーヤーとプリアンプ間のピンケーブル接続に関係する諸々のパラメーター>

**それぞれ、カタログの仕様に出てくる程度の代表的な諸元をあげてみた**

ケーブル問題は「信号伝送」と捉える必要あり

CDプレーヤーとプリアンプ間をピンケーブルで接続するということは、すなわち、CDプレーヤーの出力をプリアンプに伝送する「信号伝送」として考える必要がある。

信号伝送は、送信側回路の諸状況、ケーブルの諸状況、受信側回路の諸状況などが複雑に絡み合い、影響し合って信号の伝送が行われる。

「諸状況」とは、図1に示したような各種のパラメーターである。

図に記したものは、いわば「カタログ・パラメーター」的な代表的なものであるが、そのほかにも、たくさんの「パラメーター的な要素」があると思われる。

それらが「複雑に絡み合い、影響し合った」結果、音響的にたまたま具合がよかったり、悪かったりするわけである。

ある所で大変いい結果が出たケーブルが、別の所で同じ結果が出るとは限らないことが、図1の各種のパラメーターや、その他の隠れたパラメーター的要素の存在がある、ということから察することができるだろう。

なお、エレキの理論から、代表的なつぎの2つが、信号伝送における「格言」として昔から言われている。

・ケーブルは可能なかぎり低抵抗、低静電容量(これは当然)

・ローインピーダンス出し、ハイインピーダンス受け

ライン出力でもヘッドフォンが鳴る?

「インピーダンス」とは何か、については、ちょっと説明が必要かもしれない。

たとえば、CDプレーヤーのライン出力が、「出力電圧2V」、「出力インピーダンス5Ω」の場合と、「出力電圧2V」、「出力インピーダンス50KΩ」の場合とでは、ライン出力から取り出せるパワー(エネルギー)がまるで違う。

「出力電圧2V」、「出力インピーダンス5Ω」のライン出力を、一般的なヘッドフォン(そのインピーダンスを30Ωとしよう)につなげば音がガンガン鳴る。

しかし「出力インピーダンス50KΩ」のライン出力につないだ場合は音が出ない(出ても微か)。

①出力インピーダンス5Ω → 入力インピーダンス30Ω

②出力インピーダンス50KΩ → 入力インピーダンス30Ω

ライン出力にヘッドフォンをつなぐなど、普通はあり得ない極端な例ではあるが、①では良好な信号伝送が可能であり、②では不可能であることが分かる。

これが出力インピーダンスと入力インピーダンスの関係の一つの例である。

また、電気的な外来ノイズをケーブルが拾う度合いも、インピーダンスが低いほど小さく、高いほど大きい。

以上が格言「ローインピーダンス出し、ハイインピーダンス受け」の一つの説明である。

ちなみに、私のプリアンプC-280のライン出力のインピーダンスは、なんと「1Ω」である。

各コンポーネントの選択

意味あり一点豪華主義

さて、これから自分のオーディオシステムを徐々に構築していくことになるが、何を、どのような基準で選べばよいかが分からないだろう。

そこで若者の限られた財政状況のなか、音響的に最大のコスト/パフォーマンスを求めるのであれば、まず思いつくのは評価が定まっている往年の名機の入手である。

最上クラスのものをgetしておけば、後々の迷いがなく、そこは不動のポジションとなる。

それが長い目でみれば、結局は安い買い物になる。

「音響的にも製品的にも、これ以上のものは別次元の話」との諦めもつく。

日本のオーディオ産業が輝いていた時代、特にその後半に作られた、各メーカーを代表するような名機は、もう二度と作られることはないだろう。

富裕層をターゲットとした、価格が一桁違う超高級機は、昔も今も、また別の話である。

だから往年の名機は、今も今後も、たいへん貴重な存在である。

新しい商品の購買に結びつかない、日本の経済発展に寄与しない話で、まことに申し訳ない。

C-280Vいま生産すれば価格は?

Accuphaseのプリアンプに、「C-280V」という往年の名機がある。

1990年の年末に発売され、価格は800,000だったそうである。

私は今現在、その一代前のC-280を使っている。

過不足なし、とは言わないが、要は使いこなしかた次第である。

なによりも、メインボリュームの性能と回す感触のよさは唯一無二、比肩するものなし、と思っている。

さて、C-280Vと同等のものを(音も作りのよさも)、今、オーディオメーカーが一般市場流通の高級機として生産するとしたら、その価格はどうなるだろう。

私の推測では、おそらく当時の2倍では収まらず、最低でも3倍になるのではないだろうか。

事前の市場調査の購買予測から、商品化には至らない可能性も高い。

「一生もの」を中古でget

その後彼らはこのC-280Vをgetすることになるが、これをシステムのセンターに据えれば、後々まで長く、全幅の信頼を寄せる「不動のセンター」として愛用することができるだろう。

そして数年後、「卵」から「おたまじゃくし」の期間を経て、「子がえる」になったかえるの子は、口伝の教示に沿うようなコンポーネントをgetしていった。

その結果、現在はこのような状況になっている。

すべては中古品であるが、幸い、怪しそうなコンポーネントはないようだ。

中古品にはリスクがある。

それを承知の上で、「目利き」の能力も必要であり、事前のチェックも十分しておかねばならない。

入門者にはとても難しいところであり、経験者の助言・助力が必要だろう。

<写真6:KP-9010に慣れた後にgetしたTechnicsのターンテーブル>

**これも親父に似ているが、総合的に見て、コスト/パフォーマンス上、これ以上のものを探し出すのはむつかしい。彼もKP-9010は、居眠り対策に欠かせないらしく、反対側に置いてあるとのこと**

<写真7:かえるの子が数年間で構築した主要システム>

**同じ歳頃の私の時代とは隔世の感がある。どれも古い中古であるが、第一級の名機であり、末永い使用に耐えるだろう。またデジタル機器を除けば、買い換える必要性も起こらないだろう**

スピーカーは父と同じ「実証済」のALTEC MODEL19である。

入手した価格で、これ以上のスピーカーは簡単には見つけられないため、「まねしてる」と思われてもやむを得ない。

REVOX B77は4トラックであり、私の貸し出しである。

デジタル機器はまだまだ発展途上

だいたい一通り揃ったようであるが、「一生もの」を選択できないコンポーネントがあることに注意しておく必要がある。

デジタル機器である。

デジタル処理のデバイスも、それらのデバイスの応用技術も、今後の進化は計り知れない。

サンプリング周波数44.1KHz、量子化ビット数16bitの普通のCDの再生装置でさえ油断はできない。

CDが市場に登場したのは1982年である。

30年以上も経っているが、それを再生するための手法は、新しいアプローチがまだまだ残されている。

ということから、「デジタル機器は発展途上」との認識のもと、コンポーネントの選択をしなければならない。

さてさて、オーディオの「よろずの事」を口伝しようにも、あまりにも範囲が広く、奥も深いため、途方にくれる思いである。

とても「体系的に」など、きちんと順序だてた話はできないが、思いつくまま、ぼつぼつとやっていきたい。

えっ、ケーブルの接続はバランスかアンバランスかって?

そうかそうか、C-280Vはバランス入出力が充実してるからね。

この問題は簡単明瞭だけど、今日の最後の話として、はっきりさせておこう。

バランス接続できる個所はバランス接続。

バランス接続できない個所はアンバランス接続。

このことは当たり前の話であり、オーディオ信号の「信号伝送」は、バランス伝送が基本中の基本。

RCAタイプのピンジャックなどのアンバランス入出力は、短い距離の伝送など、バランス伝送でなくても、あまり問題が発生しない場合の「簡易伝送法」である。

だから状況に応じて、よかれと思うやり方で接続すればいい。

えっ、なぜバランス伝送が基本中の基本なのか、って?

これも理屈は簡単だけれど、続きはまた、ということにして、なにか一曲聴かせてほしいな。

(口伝(1)オーディオ事始 おわり)

いとし子(8)バスレフとアコ・サスSP採用のFMラジオ [オーディオのいとし子たち]

新春ブログ綴り初め

メーカーは違うが左右2つのラジオ、35年の歳月を隔てて、同じ男が設計し商品化した。

この2つに共通するもの、デザイン、音作り、設計のポリシー、製品作りの理念まで、オーディオ界激動の時代を越え、また彼の生涯を通して少しも揺るぎがない。

男の名はHenry Kloss(ヘンリー・クロース)。

1929年米国 Altoona、Pennsylvaniaで生まれ、2002年Cambridge、Massachusettsで没。

エミー賞の最初の受賞者の一人であり、CEA(全米家電協会)の殿堂入りを果たしたオーディオ界の巨人である。

形に惹かれてgetした2つのラジオ

姿格好に強く惹かれるものがあり、早速手に入れたFMラジオ。

入手当時は、そのラジオからオーディオの歴史の表紙を飾るに相応しい、巨人のドラマを聞けるなど、知る由もなかった。

左側のラジオ、KLH Model 21の裏側の写真4、5には、キャビネットに小さな枕のようなものが詰め込まれている(枕の中身はグラスウール)。

これを見て、AR社(Acoustic Research社)のアコースティック・サスペンション方式による小型スピーカーシステムを連想された方は、かなり年季の入ったオーディオ愛好家とお見受けする。

実はそのはず、彼はAR社設立のメンバーであり、そこで独創的なスピーカーシステムの開発を行っている。

<写真1:KLH Model 21(左)とTivoli Model One(右)>

**オーディオ界の巨人ヘンリー・クロースが作った卓上ラジオの一例。KLH Model 21は1965年、Tivoli Model Oneは2000年の発売。バックのSTAX ELS-8Xコンデンサースピーカーとも関連がある**

オーディオの開拓者ヘンリー・クロース

写真1の左は、「KLH社 Model Twenty-One」という1965年に発売された卓上FMラジオである。

私はこのラジオが、オーディオ界の巨人によって作られたことなど、何一つ知らなかった。

この姿を何かの写真で見た瞬間、強く惹かれるものがあり、すぐさまeBayで探しあてた。

もう忘れてしまった十何年も前のことであるが、このラジオの音の心地よさに驚いたものである。

この手のものでは初めて耳にするような、中低音を効かせた余裕たっぷりの鳴りっぷりは、日本の卓上ラジオでは決して聞くことができない。

家電の大型量販店を見て回れば分かるが、そもそも「音質を重視した、きちんとした作りの卓上ラジオ」など、ここ10年や20年来、国産品で見かけたことはない。

ましてや、木製キャビネットを使ってアコースティック・サスペンション方式や、バスレフ方式を採用するなど(たとえ真似事であっても)、望むべくもない。

また写真の背景に置いたSTAX ELS-8Xコンデンサースピーカーは、ダテに置いてあるわけではなく、なんと驚いたことに、このFMラジオと関連があったのだ。

<写真2:KLH Model 21 FM卓上ラジオ>

**キャビネットは14mm厚ほどのウオルナットベニア材+チップ圧縮材で、がっちり作られている。FM専用機。高域と低域のトーンコントロールが可能**

Henry Klossはヘンリー・クロスと記される場合が多いが、「クロース」と「o」を伸ばすのが正しいそうである。

KLH Model 21の前面パネル、水色のバーのすぐ下には、「MODEL TWENTY-ONE・CAMBRIDGE MASSACHUSETTS」と書かれている。

このことは、晩年に至るまでの長い期間、活躍の本拠地がケンブリッジであったことを物語っている。

写真右の卓上AM-FMラジオ「Tivoli社 Model One」は、Tivoli社を共同で設立した彼が、晩年近くの70歳になった2000年の作である。

KLH Model 21から35年、私にはこのModel Oneの姿にも、21の場合と同じ、私を惹きつけるオーラが見えた。

<写真3:Tivoli社 Model One FM-AMラジオ>

**Tivoli社の設立に参画したヘンリー・クロース70歳の第一作。今現在も市場流通機種。Tivoli社の製品群には、彼流の品質とデザインの、各種卓上オーディオ機器がラインアップされている**

巨人の偉業AR社時代

オーディオ時代到来の序曲

ヘンリー・クロースの数ある業績のなかで、日本のオーディオ愛好家にもっとも馴染み深いのは、「AR」、Acoustic Research社時代に開発した「アコースティック・サスペンション方式」による小型スピーカーシステムだと思われる。

1950年代、ヘンリー・クロースはマサチューセッツ工科大学(MIT)の学生であった。

オーディオに興味を持ったのはその頃で、学生仲間とスピーカーの研究や製作を行ったと伝えられている。

そして大学の仲間や、エドウィン・アームストロング(*注)などの協力もあり、MITの先輩であったE.Villchur(エドガー・ウィルシャー)を中心に、1954年、AR社を共同で設立した。

小型(ブックシェルフ型)でも豊かな低音を響かせるARの初代のスピーカーは、完全密閉型エアサスペンション方式のAR-1(1956年)であった。

56年は、米RCAビクターが45-45方式のステレオレコードの発表とデモを行った年である(商品化は1958年)。

ただし同方式の最初の考案者はRCAではなく、1931年に英EMIが英国特許を取得している。

時はそういった時代背景にあり、まさにオーディオ時代到来の序曲が鳴り始めていた。

そして、アコースティック・サスペンション方式を採用したAR-3a(1966年発売)は、日本でも多くのファンを獲得し、ジャズトランペッターのマイルズ・デイビスも愛用、とのうたい文句などもあって大ヒット作となった。

*注) エドウィン・アームストロング

エドウィン・アームストロング(1890-1954)。

この男も、とんでもない巨人である。

残した業績は多岐多数にわたるが、身近で分かり易い例にはつぎのようなものがある。

・再生検波回路の発明(戦前のほとんどのラジオ受信機に採用)。

・スーパーヘテロダイン方式の発明(戦後から現在までのすべてのラジオ受信機に採用)。

・周波数変調方式の発明(すべてのFM放送、FM受信機、アナログ時代のテレビ放送と受像機の音声に採用)。

この3つだけでも、今もなお、社会に文化に、計り知れない恩恵を与え続けている。